Jean-Luc Spriet : 10, place du 30 Août 1944 - 51100 Reimsau Bar de la Comédie de Reims)

[ Catalogue | Bibliographie ]

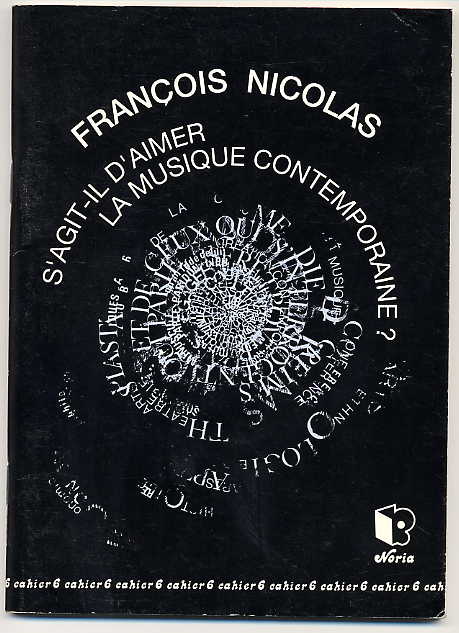

S'agit-il d'aimer la musique contemporaine ?

Le point de vue d'un compositeur

(Conférence du 8 janvier 1993)

Le Bar de la Comédie

3, chaussée Bocquaine - 5110 Reims

Édité par Noria

Jean-Luc Spriet : 10, place du 30 Août 1944 - 51100 Reimsau Bar de la Comédie de Reims)

Je dédie cette conférence, où il sera aussi question d'amour, à Geneviève.

S'agit-il d'aimer la musique contemporaine, à l'égal d'autres musiques, en particulier de la musique classique? J'ai voulu inscrire cette conférence sous le signe d'une question subjective. Je n'en ai pas trouvé ici d'inscription plus évidente qu'en usant du verbe aimer qui fournit l'intensification recherchée.

Ma conviction préalable est celle-ci : Pas de musique sans musicien. Donc pas de musique contemporaine sans ses musiciens. Or, pour le musicien, aimer la musique contemporaine ne va pas de soi, et en particulier l'aimer à l'égal de la musique classique - j'emploie dans un premier temps ces mots musique contemporaine, musique classique en leur sens usuel, par commodité de signification -. Ce qui rapporte musique contemporaine à musique classique, ce qui les distingue mais aussi les relie, fait d'ailleurs partage des musiciens :

S'agit-il là d'un nouvel art? C'est la position de certains qui préfèrent alors lui donner un nouveau nom ; Michel Chion s'est engagé avec courage sur cette voie en proposant de nommer ce nouvel art, distinct de l'art musical, l'art des sons fixés (1).

S'agit-il là purement et simplement de la même musique? C'est une position défendue par d'autres, avec moins de bonheur que la précédente dois-je dire. Ceux-là ne voient dans la musique contemporaine qu'une prolongation, plus ou moins réussie, de la musique classique. En général, cette thèse conduit à une académisation de la musique : au nom d'une nature déclarée immuable du matériau musical - le son - on décrète l'immuabilité des savoirs musicaux acquis et leur pertinence inentamée. Mais l'académisme n'est que la mort de l'art : il n'est même pas capable de préserver, comme il le prétend, les savoirs constitués ; les déconnectant de leurs enjeux réels d'action et de pensée, il tend en vérité à n'en plus faire qu'une série incohérente de recettes.

Ma propre hypothèse est que musique contemporaine et musique classique forment à la fois une seule et même musique tout en se différenciant par des traits radicaux. On pourrait dire, en première approximation, qu'elles sont une par la nature commune des questions qu'elles se posent et qu'elles se partagent radicalement du point des réponses qu'elles apportent à cette question commune.

Toutes les musiques ne se posent pas le même genre de questions. A vrai dire, il est surtout des musiques qui ne s'en posent aucune. Et pourtant, sous un certain angle - celui du matériau -, ce sont bien des musiques, et pas seulement du bruit organisé.

Posons, en première approximation, qu'il y a des musiques qui ne relèvent pas de l'art musical proprement dit (ou encore de la musique comme art) ; il est alors commode de les spécifier en disant qu'elles relèvent plutôt de la musique comme culture (culture tzigane, culture afro-américaine) ce qui ne supprime nullement la distinction en leur sein entre bonne et mauvaise musique, distinction que, je crois, tout musicien sait pratiquer d'oreille.

Pour fixer mon espace de pensée, je tiendrai donc qu'il y a la musique, qu'il y a en son sein la musique comme art, et que cette dernière se partage en musique classique et musique contemporaine. Quelques remarques à propos de ces énoncés.

Je ne songe pas à traiter ici de la question de l'art en général ; je tiens que cette question est d'ordre avant tout philosophique, ce qui veut aussi dire que le seul à formuler avec quelque conséquence l'énoncé "il y a l'art" est le philosophe, car il est, je crois, le seul à s'y trouver engagé en pensée et non pas en simple opinion. Le musicien tiendra pour sa part que sans doute "il y a des arts" mais que ce qui le requiert est qu'il y a la musique.

Il y a la musique : ceci va se jouer dans l'existence ou non d'une qualité particulière du matériau sonore, qualité qui différencie le son musical de tout autre son.

Il y a la musique comme art : ceci va se jouer dans l'existence ou non de l'oeuvre musicale, seule la musique comme art prenant forme d'oeuvre.

Le partage que j'introduis ainsi dans la musique entre plusieurs musiques rejoint un partage plus général auquel procède, je crois, tout musicien. Tout musicien est pris subjectivement dans un double registre : pour lui "il y a la musique" et en même temps "il y a des musiques". Il tient ainsi que la musique est à la fois une et plurielle, qu'elle donne lieu à l'océan des musiques.

Je ne pense pas que ce pluriel soit un multiple de genres, comme on peut le soutenir à propos du cinéma, du cinéma classique tout du moins. On pourrait dire : le cinéma n'existe comme art que d'exister en une multiplicité de genres, en une dispersion dont le cinéma est la récollection. On n'infèrera pas de l'existence de ces genres (le western, le film fantastique) l'existence de plusieurs cinémas. On tiendra simplement que l'unité du cinéma se donne par l'ensemble des genres qu'il constitue. En ce point la musique est bien différente, et c'est à ce titre que j'ai parlé de pluralité, si ce terme, à la différence de la multiplicité, présuppose une unité répétée : la pluralité est la répétition d'un un primordial là où le multiple ne se soutient d'aucun élément originaire. S'il y a plusieurs musiques, c'est que chacune des musiques se veut la musique à elle toute seule, l'ensemble de la musique. Chaque musique, pour celui qui la pratique, pour le musicien qui la fait, est la plénitude de la musique, incarne la musique en la totalité de ses pouvoirs, de ses facultés de séduction, d'ivresse, de félicité, de troubles, de tourments, de blessures

"Il y a la musique" et "il y a des musiques". Ces énoncés ne sont pas sans locuteurs. Qui les prononce? Moins le sociologue, l'ethnologue, l'anthropologue - ces hommes du fait social - ou l'esthète, le philosophe - ces hommes épris d'esprit - que le musicien, c'est-à-dire celui qui fait de la musique.

Musique contemporaine? Curieux nom, à bien y réfléchir. Je soutiendrai que ce nom fait aujourd'hui obstacle à la pensée de la musique. Je voudrais introduire à ce point par un propos récemment entendu lors d'une émission télévisée. Plusieurs personnes s'y interrogeaient sur la politique culturelle de l'Etat français et, se félicitant de ce que presque tous les arts aient abandonné l'idée d'avant-garde, ils s'irritaient de ce que la musique fasse ici exception. Là où, selon eux, les arts plastiques, la littérature, etc s'étaient rangés depuis longtemps aux délices du divers, aux plaisirs de le sensation, fût-elle archaïque, seule la musique résistait. Le plus acharné d'entre eux, ancien gauchiste au demeurant, en rejettait toute la faute sur la personnalité de Boulez. Faut-il que les temps soient désorientés pour que l'idée de résister puisse ainsi devenir la marque d'une infamie aux yeux même de ceux qui s'en étaient faits, dans leur jeunesse, les protagonistes les plus échevelés.

Ainsi "la musique résiste", et ne se rend pas à l'éclectisme ambiant, à l'air du temps. N'est-ce pas là prononcer, à juste titre dois-je ajouter, que la musique dite contemporaine n'est pas en fait contemporaine, puisqu'elle ne semble pas devoir partager avec le reste du monde le même temps? Dans l'idée de musique contemporaine, il y a en effet l'idée qu'un temps commun serait donné au monde, en tous les cas qu'un temps commun doit être partagé par le monde, un temps commun à la musique et à la science, un temps commun à l'art et à la politique.

La catégorie même de contemporain, comme le rappelait récemment Jean-Luc Nancy (2), suppose en effet l'idée d'un temps qui se laisse partager ; et il y faut, nécessairement, un événement, quelque turbulence d'histoire qui fasse descendre dans la rue ceux qu'elle va ainsi assurer d'une contemporanéité. Ainsi l'idée de musique contemporaine était gagée sur l'hypothèse d'un temps commun fourni en premier titre par la politique : temps à la fois des révolutions, du marxisme-léninisme (auquel le Boulez des années 60 se référait volontiers) et de l'après-guerre - cet inventaire hétéroclite indique à lui seul la précarité de cette détermination, et en tous les cas assigne aujourd'hui sa perte définitive de puissance -. La science fournissait également ses propres déterminations, mais il n'est, là encore, qu'à énumérer ce qui était censé tenir lieu pour les musiciens de constituants "scientifiques" du temps - les thèmes structuralistes, la théorie de l'information, et plus tard l'informatique - pour comprendre la grande fragilité en pensée de ce point de vue. L'idée d'un temps commun à la musique, à la science et à la politique eut pourtant, pendant longtemps, une indéniable efficacité en termes de propagande pour cette "musique contemporaine". Que cette séquence soit achevée n'est pas pour me déplaire et s'il s'agit pour le musicien de résister, ce ne saurait être sur le terrain d'un supposé temps commun qui lui serait fourni, prêt-à-habiter. On devrait d'ailleurs tenir que la question d'un tel temps commun (à constituer par la pensée plutôt qu'à découvrir) est une question de la philosophie plus que de la musique.

S'il faut donc abandonner ce qualificatif de contemporain, je proposerai de parler de musique moderne et de tenir que l'art musical se partage en une ère classique et une ère moderne, plus exactement se répartit en des oeuvres classiques et des oeuvres modernes. Il faut en effet tenir, me semble-t-il, que les oeuvres du passé, les oeuvres classiques qu'on joue et qu'on entend avec toujours le même plaisir et la même émotion artistique, nous sont aussi "contemporaines" que les oeuvres modernes. Si les oeuvres de la musique classique nous parlent toujours autant, ce n'est bien sûr pas au nom d'une archéologie quelconque, d'un retour à une époque révolue, mais bien parce que ce temps comporte aussi, en son sein même, l'orientation de pensée classique. Et ceci est en vérité pour le musicien une occasion de liberté, la chance d'un vouloir proprement moderne puisque, comme le dit Eric Rohmer, la conservation du passé garantit la possibilité de l'art moderne. Si les musées disparaissaient, il faudrait recommencer à peindre comme Raphaël, mais du moment que Raphaël existe, ce n'est pas la peine de l'imiter, on peut faire autre chose.» (3). En somme, la musique procède selon le vers de Rilke : Je vis ma vie en orbes grandissants qui sur les choses s'étendent»(4)

Quant à savoir si, dans l'espace propre de la musique, il y a une contemporanéité, c'est-à-dire s'il y a un temps propre à la musique qui serait le lot commun de tous les musiciens, je vous donne ma conviction : s'il y eut une contemporanéité musicale dans l'ère sérielle, il n'y en a plus actuellement. Ceci peut se dire encore ainsi : il n'y a eu, à proprement parler, qu'une seule génération de compositeurs modernes, la génération sérielle de l'après-guerre, qui s'est subjectivement constituée comme génération dans le partage d'un nom donné à cet événement que fut pour eux l'Ecole de Vienne (Schoenberg, Berg et Webern), ce nom étant précisément sérialisme. Chacun de cette génération (Stockhausen, Boulez, Pousseur) s'est référé à cet événement, le passant au crible de sa propre analyse - pour beaucoup d'entre eux l'événement Ecole de Vienne devait plus exactement s'appeler Webern - et c'est à ce titre que génération ils formèrent.

A mon sens, rien de tel n'eut lieu ensuite : la génération suivante des compositeurs - génération pris ici au sens purement chronologique du terme - n'a pas fait sur ses prédécesseurs le même travail que la première génération d'après-guerre avait fait sur les siens : Gilbert Amy n'a pas produit sur Boulez comme Boulez l'avait fait sur Webern, et Stockhausen n'a pas réussi à avoir ces disciples que Schoenberg a eus en nombre. Quant à tenir qu'il y eut d'autres générations de compositeurs que la génération sérielle, je ne le pense pas : certains tentent bien d'argumenter qu'il y eut d'autres événements aptes à fonder d'autres contemporanéités - on fait ainsi circuler les noms de Varèse, de Scelsi, de Ligeti- mais ces propos sont à l'évidence trop démarqués des sériels, en une sorte de mimétique rivale, pour qu'ils soient vraiment convaincants. Somme toute il apparait ainsi que constituer une génération - au sens fort du terme - est, en musique comme ailleurs, un phénomène rare qui n'est pas donné à tout le monde ; il n'y suffit nullement d'avoir le même âge civil. Ainsi Stefan Zweig, évoquant ce moment singulier de l'Angleterre élisabéthaine qui vit surgir l'oeuvre de Shakespeare, parlait d'une "explosion qui dura cinquante ans où, dans un élan unique et embrasée d'une ardeur sans pareille, une génération avait en une seule fois vécu pour des milliers d'autres". (5)

Pour les compositeurs nés durant l'après-guerre, la question serait alors celle-ci : comment créer de la musique, lorsque nulle génération ne vient attester d'un temps commun partagé? Je reviendrai sur ce point un peu plus tard, car il présuppose un jugement porté sur ce qui de la musique contemporaine a été ou n'a pas été un événement.

Retenons, pour le moment, qu'il n'y a plus de fondement subjectif d'une contemporanéité, tant interne à la musique qu'entre elle et les autres champs de la pensée. Abandonnons donc ce terme au 20· siècle et tentons de penser ce qu'est, ou sans doute plus exactement, ce que peut être une musique moderne.

*

On pourrait traiter ce point de deux manières : la première serait théorique. Elle consisterait à partir d'une théorie possible de la musique pour tenter d'y différencier le classique du moderne. Si je devais développer ceci - je vous préviens que tel ne sera pas mon propos ce soir - je poserai que la musique se développe en un double mouvement : d'un côté elle compose un temps - temps singulier qu'on conviendra de nommer temps musical - et de l'autre elle met en jeu de manière tout-à-fait particulière le nombre deux.

Le temps musical n'est pas la transposition d'un temps qui préexisterait à l'acte musical ; il est la création d'un temps singulier, via des opérations particulières à la musique qui ont pour noms : rythme, timbre, thématisme, tonalité, tempo

L'oeuvre musicale opère pour ce faire dans l'espace de bipolarités qui constituent pour elle une sorte de vecteur stratégique, de moyens pour l'oeuvre de progresser, de médiations permettant de matérialiser l'attention de l'auditeur ; ces dualités musicales ont pour noms dans l'ère classique de la musique : majeur / mineur, allegro / adagio, premier et second thèmes, tonique / dominante, consonance / dissonance

Ainsi si son enjeu propre est la dotation d'un temps musical singulier, l'oeuvre musicale développe sa stratégie par mise en jeu de figures musicales du deux.

Ceci ouvre alors à deux questions à propos d'une musique moderne : sur le temps et sur le deux.

Si la musique requiert le sujet au point d'une sorte d'être du temps, la première question tient à ce qu'aujourd'hui le temps ne se laisse plus penser de la même manière qu'auparavant : ce qui est requis du sujet quant à l'être du temps s'est modifié au cours du siècle.

Sans m'étendre sur ce point, fort complexe, remarquons simplement, qu'il n'y avait guère avant le 20· siècle d'autres arts dans le temps que la musique.

Sans doute y avait-il la danse mais elle ne fonctionnait qu'adossée à la musique. Notons au passage l'apport sur ce point de Merce Cunningham : en un certain sens John Cage ne lui a servi qu'à effacer la musique de la chorégraphie, à cautionner l'émancipation de la danse par rapport à une tutelle millénaire exercée par la musique Ceci, à mon sens, élève l'art chorégraphique de Cunningham plutôt qu'il n'abaisse l'art musical de Cage.

Sans doute également existait-il déjà le théâtre mais le schème temporel y reste trop lié à l'action pour qu'il soit concurrent du temps musical.

Le cinéma, par contre, apport majeur du 20· siècle, contribuera à transformer l'expérience esthétique du temps, à stimuler la pensée artistique sur l'être du temps, ce qui se retrouvera tant dans les références musicales omniprésentes chez certains cinéastes (en particulier chez ceux qui ont accordé une grande importance au montage : Eisenstein, Resnais) qu'à l'inverse dans les références cinématographiques chez nombre de musiciens (références très abondantes par exemple dans le monde de la musique électro-acoustique).

Une seconde question tiendrait à une nouvelle figure du deux recherchée par la musique contemporaine. Si la musique ne saurait prélever cette figure sur elle-même, ne pouvant s'autofonder sauf à annuler tout requisit subjectif, alors il lui faut bien chercher la médiation d'un deux. Où l'on va retrouver l'amour, s'il est vrai que les autres figures du deux, en particulier cette figure séculaire du deux politique des classes - de la bourgeoise et du prolétariat - est dépassée (dépassée en pensée politique s'entend, ce qui ne préjuge rien des classes sociales à propos desquelles il est au contraire manifeste qu'on assiste aujourd'hui au retour en scène brutal et arrogant de leurs préjugés, sans plus rien désormais pour les contenir).

Symptômalement, certains compositeurs tentent de constituer un deux moderne dans l'espace de la science, profitant de l'ambiguïté qui circule couramment entre science et technique. Ceci prendra la forme de ce que j'appelerai la théorie des deux mondes musicaux : le monde instrumental et le monde de la machine. Le principe est ici, en s'appuyant sur deux innovations techniques (l'enregistrement analogique et l'ordinateur, avec les possibilités qu'ils donnent de nouvelles manipulations de la matière sonore) d'articuler deux lieux possibles pour la musique : le lieu traditionnel de la formation instrumentale et le lieu d'une production mécanique. Ce que j'appelle la théorie des deux mondes musicaux est, à l'opposé de l'idée d'instrumentaliser le monde mécanique (de rendre les instruments électroacoustiques plus souples, plus sensibles au geste physique de l'instrumentiste), l'idée d'opposer et de corréler d'un côté un monde où le son procède du geste instrumental et d'un autre côté un monde où le son provient du seul calcul, hors de toute origine corporelle. Cette problématique est à mes yeux entachée du postulat infécond qu'il puisse y avoir une musique qui procède de la pure et simple machine ; vieille idée, dira-t-on, s'il est vrai qu'on a pu par exemple parler de la machine-orgue, mais idée fausse puisque cette machine-orgue fut toujours utilisée comme un instrument musical - la variété des touchers et les possibilités infinies de phrasé qu'elle ouvre suffirait à en attester - ; seule une approche superficielle de l'instrument-orgue peut y voir l'effet non musical d'une simple mécanique.

Il y a, comme autre figure du deux offerte à la musique, celle des deux sexes. On retrouve là le vieux compagnonnage de la musique et de l'amour. C'est en effet une interprétation traditionnelle (plutôt romantique d'ailleurs que strictement classique) que de référer le bithématisme de la forme sonate aux deux des sexes ; il paraissait ainsi convenable d'y repérer un thème masculin et un thème féminin, leurs effusions communes constituant le corps du développement. Wagner de même n'a pas été en reste pour rapporter son art musical de la transition à une théâtralisation de la fusion amoureuse. On pourrait donc se demander si une conception moderne de l'amour ne saurait prodiguer cette nouvelle figure du deux recherchée par la musique.

Ponctuons sur cette question : si j'ai placé cette conférence sous l'emblème de l'amour - amour de la musique sans doute mais amour malgré tout - c'est en une visée métaphorique où le mot amour désigne une sorte d'enthousiasme, une intensification de l'existence et du point de vue subjectif. En fait il n'y a pas plus à interroger sérieusement la musique sous le sceau de l'amour qu'il ne l'est de le faire sous celui de la science (et l'on sait combien le thème de l'art-science reste encore prégnant de nos jours) ou de la politique (et il n'est pas besoin de remonter jusqu'à Jdanov pour trouver semblable disposition : il n'est qu'à voir le pérennité des interrogations sur les prétendues fonctions sociales de la musique). Transiter directement entre musique et amour, hors de l'espace de pensée propre de la philosophie, est aussi récusable que de viser une musique scientifique ou une musique politique.

Mais, je vous l'ai dit, je ne souhaite pas ce soir aborder la question de la musique contemporaine de manière principalement théorique. Je voudrais le faire en suivant au plus près, et autant qu'il est possible en un discours oral, la subjectivité d'un musicien, en l'occurrence de celui que je suis. Je ne peux en ce point faire l'économie d'un propos plus personnel. Je ne l'éviterai donc pas, escomptant simplement qu'il transmettra de manière plus sensible mes propres préoccupations musicales.

*

Première expérience musicale

[On écoute le début de la Fantaisie op.17 de Schumann]

Un enfant va s'endormir. Allongé sous le lourd édredon, à l'étage supérieur de la maison familiale, il reste encore éveillé ; les yeux sont fermés, le corps est relâché, l'esprit est en repos après une journée colorée de jeux, de promenades par les bois, de lectures et de ses instants emplis d'odeur de sciure, à l'atelier voisin du menuisier comme à l'établi installé au grenier - ce lieu retiré où il aime à planter quelques clous pour le seul plaisir de sentir le bois qui vibre sous ses doigts. Il va s'endormir sans regret d'aucune sorte après ce jour d'été ; il n'a nulle angoisse du sommeil ni de crainte du noir. Il sait qu'il se réveillera le lendemain matin, dispos pour un nouveau jour plein de promesses délicieuses, d'éclats de rire, de tartines débordantes de miel, d'écureuils dans les branches. La nuit efface toutes ses fatigues comme une éponge nettoie la toile cirée, sans y laisser aucune trace. Il aime pour cela la nuit, mais, plus encore, il affectionne les soirées, et surtout ce moment précédant le sommeil. Ce soir, il pourrait se remémorer la journée, il pourrait anticiper les jeux du prochain jour ; il pourrait avoir l'impatience d'y être déjà mais il n'a pas cela en tête. Il ne songe pas au jour ni à la nuit ; il ne pense pas à ses proches. Pense-t-il seulement en cet instant? Il écoute.

Il écoute dans le noir la musique qui monte de l'étage inférieur. Il écoute son grand-père qui joue du piano comme il aime chaque soir à le le faire. Il écoute Schumann et Bach tout autant que son grand-père. Il écoute et cette occupation l'envahit. Une voix dans le noir, une voix qui monte, une voix qui ne vient de nulle part même si elle provient bien de la grande salle du rez-de-chaussée, du piano, du grand-père qui y joue avec ses emports coutumiers. Une voix sans situation définie. Une voix sans parole comme ces romances de Mendelssohn qui occupent sans doute le pupitre. Une voix qu'il nommerait indifféremment celle du grand-père, celle de Schumann mais qui est pour lui la voix de personne. Une voix que mettent en branle plutôt des hommes mais qui résonne comme la voix d'une femme, et cependant cette femme ne saurait être ni une mère, ni une soeur, ni une amante. Elle est bien trop violente, mais si douce à la fois. Elle met l'enfant hors de lui. Bien sûr quand il joue lui-même de la musique il a le feu aux tempest, les doigts parcourent avidement le clavier et ses yeux dévorent l'espace de la partition, et à peine est-ce fini qu'il faut impérativement que cela recommence, tout de suite, autrement - un autre morceau vite, là, sur le piano - et cependant à l'identique. Mais maintenant ce n'est pas cette fougue insatiable qui l'emporte. Il sait que la musique ne s'arrêtera pas avant qu'il ne se soit endormi. Il veut tout entendre mais il ne fait aucun effort pour rester éveillé. Il écoute, voilà tout, car pour lui tout est là, en cet instant étoilé de présence musicale, en cette voix qui monte, voix indéfinie, voix d'un noir qui n'est pas un néant, ni un deuil, ni même le contraire d'aucun blanc et l'absent d'aucune lumière.

Voix qui advient dans le noir des autres sens, dans le vide de tout autre geste que ceux que dessine cette onde qui monte et qui le touche au plus secret de lui-même. Voix de l'intimité quoiqu'elle ne lui soit pas adressée, quoiqu'elle ne dessine aucun espace privé. Voix qui installe son intimité hors de lui, qui projette ses émotions dans l'espace environnant mais voix qui pénètre en son corps, voix qui, telle une bande de Moebius, déplace les frontières intérieur-extérieur et le désoriente avec délice ; voix qui lui apprend plus clairement qu'aucun discours qu'il n'y a de monde qui vaille que hors de lui et qu'il n'y a de pensée qui compte que celle qui atteste de son aptitude à le traverser comme tout un chacun, à se déployer en lui comme en tout autre. Voix qui le parcourt et l'aimante, voix de l'égalité même qui atteint à l'identique les oreilles de son frère étendu dans l'autre lit de la chambre d'enfants. Voix qui ne corrèle pas et n'établit aucun lien ; voix qui fait sûrement monter la fièvre à qui l'entend à vos cotés, qui vous fait vous tourner vers lui pour seulement vérifier qu'il l'a aussi entendu, que pour lui aussi quelque chose est advenu mais voix qui vous laisse dans la solitude la plus complète, car vous ne savez jamais ce qu'a exactement entendu l'autre, même si cet autre est votre frère du même âge qui partage les mêmes jeux. Cette voix de personne adressée à personne touche tout le monde en le singularisant à l'extrême. Voilà le mystère.

Car cette voix touche ; c'est là son mode propre d'action et pour cela, elle a besoin du noir, ce noir qui peut s'installer en la lumière la plus éclatante, ce noir qui lui sied si bien que l'enfant ne saurait, ne serait-ce qu'une fois au moins, fermer brièvement les yeux quand il l'entend pour s'assurer qu'elle est bien là, qu'elle est toujours là lors même que les autres sens sont abolis. Noir qui éclaire le monde d'une infinie nuance de tons, de ces gris que chérissait par-dessus tout Glenn Gould et dont l'enfant avait trouvé le goût inaliénable dans ces paysages miniers du Nord de la France.

La musique vient du Nord et les pays éclatants du Maghreb ne la supportent que la nuit tombée, lorsqu'on se retire avec quelques amis autour d'un olivier, la derbouka sur les genoux et qu'une voix enfin peut monter dans un air adouci. La chaleur ne porte pas la voix de la musique, et l'air du soir est le seul qui lui convienne - l'acoustique est ainsi faite qu'elle accorde les lois de la physique aux impératifs de la sensualité -.

La musique est une voix sans parole que personne dans le noir adresse à personne. Voici ce que lui a légué l'enfance.

Deuxième expérience musicale

Le grand-père, encore lui, s'installe aux grandes orgues de la Cathédrale. L'enfant est dans la nef, tous les sens aux aguets : la vue jouit du vaste espace baigné de lumière, grande proue orientée vers la voûte où le regard circule librement pour se fixer dans les hauteurs en une disposition générale qui prédispose le corps à la prière ; l'encens emplit le choeur, larges volutes brassées à pleins gestes par l'officiant ; le cuir du vieux missel glisse sous les doigts de l'enfant et le papier léger lui fait comme une caresse chaque fois qu'il l'effeuille.

Et soudain c'est l'attaque de la Toccata en ré mineur de Jean-Sébastien Bach. Le gruppetto initial jaillit conquérant et juvénile. Le plein-jeu est tiré et l'orgue à grands poumons projette dans l'espace son tonnerre de puissance. Il est bref mais l'onde de choc se propulse en lourdes vagues à travers l'église, le geste est déjà suspendu (Bach inscrit ici un silence) mais l'écho roule longuement, rebondit sur les murs et les vitraux, emplit les chapelles adjacentes et revient aggravé au terme de ces périples. Le cri est un appel, ou une question : nous sommes à la dominante de ré, la grammaire tonale est transparente et chacun sent bien qu'on ne saurait demeurer là, suspendu à ce point. L'enfant a le souffle coupé : tant de puissance sous les doigts du grand-père, tant d'énergie jetée au monde et qui provient de loin, du haut de la tribune, d'un lieu restant inatteignable et que l'oeil ne saurait d'en-bas discerner. On ne voit pas la console depuis la nef ; on perçoit le halo de lumière qui l'entoure, lueur éclairant le pupitre où est placée la partition, mais on demeure séparé par la vue des gestes qui s'y produisent. On ne sait ce qu'y fait le grand-père, et ce silence est un secret, mais ce n'est pas cependant tout-à-fait un silence puisque le son continue de se répandre et il n'a pas encore fini de décroître - tout ceci ne dure qu'un instant - que la réponse surgit, tout aussi impétueuse, qui en une phrase légèrement plus longue conduit à la tonique. La pédale souligne l'appui tonal, le grand tuyau de 32 pieds vibre de toute son étendue et l'air entier de la cathédrale est mis en branle, l'air même que l'enfant respire, qui lui arrive réverbéré et lui emplit le corps. Chacun de l'assemblée vibre à l'unisson des mêmes résonances, vaste écho distant d'une si fougueuse attaque.

[On écoute la Toccata en ré mineur de J.S.Bach]

Troisième expérience musicale

Le 24 Décembre 1954 Miles Davis enregistre The man I love.

Après un long solo volubile et anodin de Milt Jackson, Thelonious Monk entame son improvisation d'une mélodie lentement égrenée, chaque note suivant difficilement l'autre ; quelques gruppetti jetés en vrac tentent de relancer l'allure, de varier les motifs mais la mélodie ne sait plus que se répéter, distendue, son phrasé disloqué en chacune de ses notes, petits cailloux jetés sans suite, propos exténué qui s'interrompt en plein chorus. La contrebasse de Percy Heath continue de ronfler, telle un poêle chargé jusqu'à la gueule, mais rien ne vient plus du piano. Monk est muet, parti on ne sait où. Son silence suspend le cours prévu de la session et il faut, de l'arrière, une salve de trompette irritée de Miles Davis pour que Monk semble d'un coup revenir à son affaire, concédant quelques phrases convenues avant de transmettre le relais à Miles Davis qui enchaîne d'un solo rageur.

Moment de vertige, où le sol de la grille harmonique semble d'un coup troué, où le fil que le soliste sans cesse doit tracer décline soudain vers l'abîme, clinamen attiré par le vide qui retient les doigts et gèle l'improvisation, toute confiance interrompue, cette vieille confiance dans le temps qui défile au rythme des accords, des harmonies qui s'enchaînent, du rebondissement incessant propulsant l'instant présent en celui qui vient déjà et ne saurait défaillir à l'impérative succession. Monk interrompt, non d'un geste violent (la violence est chez Miles Davis, ou, plus encore la brutalité qui ne supporte pas ce libre moment de suspens) mais par extinction, par retrait épuisé. Moment à vide qui porte comme aucun autre l'angoisse, la tragédie de ce musicien livré à la conscience que ceci qui a lieu, en ce moment même, peut aussi bien s'interrompre, se figer sur un instant qui interdise toute récapitulation, folie plus que mort s'il est vrai que la folie serait ce point d'arrêt qui ne récapitule rien, ni horizon, ni limite, ni succession, ce point où cesse tout pas de plus, où même la possibilité d'un saut dans le suicide est effacée.

Les musiciens ne savent se suicider, à la différence des peintres et des poètes. Sans doute ne sauraient-ils récapituler le temps ; ils restent trop fascinés par l'énigme de son scintillement pour poser cet acte qui clôture. Parfois ils tombent en arrêt face à un temps qu'ils ne savent plus composer. Ils gèlent leurs membres, refroidissent leur élan, stoppent cette opération de mémoire qui dérivait continûment un temps n'appartenant qu'à la musique ; ils restent assis sans plus rien faire et leurs oreilles se vrillent, leurs paupières se rétractent grandes ouvertes. Il n'y a plus rien pour eux sur lequel opérer, plus de point fixe d'où évaluer ce qui passe ; le réseau signifiant n'est plus arrimé ; il a d'abord erré quelque temps sans attaches, puis s'est immobilisé. Les mots sont émoussés ; ils s'entrechoquaient avant, avec fureur, mais l'on pouvait les ordonner d'un point que l'on savait présent même si son nom changeait, au gré des circonstances. On avait la musique qui contenait tout cela, qui vous tenait la main et son foyer s'élevait au lointain, cible visée tout autant que départ.

Mais quand la musique n'est plus même déclarable, quand ce nom devient flou et sans arètes, quand ce point d'attache vient lui-même à céder, emporté par le flot des autres mots du langage, le musicien s'arrête où il était et ne bouge plus les lèvres, regard ouvert sur ce qui passe, qu'il ne sait plus mémoriser. Schumann à l'asile, désormais serein. Pour le musicien habitué à accrocher le temps, à tisser un peu de continuité à partir de ce qui s'offre à cet instant puis à tel autre, la folie devinet captieuse quand tout se présente sans dérivée possible, quand la durée se replie sur elle-même, quand tout moment s'affirme isolé et sans rapport instituable à aucun autre, quand le temps poudroie en poussière d'instants, en éclats isolés ; le musicien alors s'assoit, les yeux grands ouverts. Il a fini de parler, il a fini d'entendre. Son regard est vide face au multiple dispersé, épandu, simplement là.

[On écoute l'enregistrement de cette session]

*

Je suis musicien en une figure somme toute assez fréquente qui attache l'origine de la musique à des souvenirs d'enfance. Je baigne dans la musique depuis l'enfance grâce à certains membres de ma famille qui ont accompagné leur présence à mes cotés d'un amour éperdu de la musique. La place essentielle est pour moi occupée par un grand-père qui berçait mes vacances de Schumann, de Bach, de Wagner et d'improvisations sans mesures. Je ne me souviens pas d'un monde sans musique en sorte que je n'ai pas eu le loisir de la rencontrer puisqu'elle était pour moi la couleur même de l'existence. Je n'ai donc pas rencontré la musique mais plutôt certaines oeuvres et ces chocs musicaux - qui attestaient que la musique existait plutôt que n'existaient des oeuvres musicales - s'appelaient dans mon enfance Magnificat de J.S.Bach, Symphonie en do majeur de Bizet, Dans les steppes de l'Asie centrale de Borodine et bien d'autres encore dont la liste complète indiquerait bien qu'il s'agissait là de rencontres désordonnées, livrées au hasard des 78 tours qui arrivaient sur mon gramophone ou des oeuvres que me faisait découvrir ce grand-père affectionné. Plus tard, à l'adolescence, j'ai rencontré le jazz et pendant très longtemps la seule musique de mon temps que j'ai écoutée était jouée par ces musiciens de premier plan qui se nommaient Charlie Mingus ou John Coltrane. A cette époque, la musique classique s'arrêtait pour moi à Debussy et Stravinsky (que je n'aimais d'ailleurs pas ce qui me faisait penser que la musique classique était morte dans un dédale obscur plutôt qu'en une apothéose).

J'étais ainsi musicien sans l'avoir jamais décidé et j'ai tendance à penser que cette configuration est commune. Je sais bien que d'autres peuvent rencontrer la musique plus tardivement - dans leur adolescence, parfois plus tard encore - mais je ne pense pas pour autant que leur décision porte sur le fait de devenir musicien. Il me semble qu'on décide de devenir pianiste, ou chanteur, ou compositeur, ou chef d'orchestre, ou improvisateur en jazz, ou pourquoi pas critique musical, mais guère musicien. On est musicien ou on ne l'est pas, sans qu'une décision proprement dite ne joue ici (et j'entends bien sûr ici par être non pas une donnée native de la personnalité mais ce qu'elle est devenue au cours de l'enfance). Par contre on n'est compositeur que si on l'a décidé - je ne mets ici sous le terme de compositeur aucune charge particulière autre que celle-ci : est compositeur celui qui compose des oeuvres musicales. Je ne vise ici nul "tempérament d'artiste" ou que sais-je d'autre, et je souscris sur ce point à ce qu'écrivait Stravinsky : Le mot artiste qui, dans le sens où on l'entend le plus généralement aujourd'hui, confère à celui qui le porte le plus haut prestige intellectuel, le privilège de passer pour un pur esprit, ce terme orgueilleux est tout à fait incompatible à mes yeux avec la condition de l'homo faber.» (6).

D'où peut bien alors provenir la décision de devenir compositeur, et comment s'articule cette double identité, en torsion interne entre le musicien et le compositeur, entre le sujet bercé depuis l'enfance dans la musique classique et celui, adulte, qui décide de composer dans l'espace d'une musique moderne? Ceci touche à mon sens aux rapports, eux-mêmes en torsion interne, entre matériau musical et oeuvre.

Les trois expériences musicales précédemment décrites vont m'aider à vous en rendre compte.

Il y a d'un côté la musique comme matériau sensible, comme son particulier ; et de l'autre la musique comme oeuvre.

* Du côté du matériau, voici mes thèses :

La musique est un rebond fragile, elle est ce qui nomme une existence se donnant en présence sonore, elle est une intensité du présent de l'instant, présence rehaussée à laquelle pourvoit le son. La musique est ce mode de présence qui vous accroche à une fine pellicule, petite vibration qui vous suspend avec délice en ce dilemme indécidable d'une présence qui s'enfuit, d'une existence qui rejaillit, d'autant plus émouvante qu'elle est sans assurance et ne s'expose qu'avec confiance. Le son peut perdurer au fil même de l'angoisse (c'est celui de Monk), peut rouler profondément (c'est celui de l'orgue), peut tranquillement sinuer (c'est celui du piano), il se poursuit chaque fois sans aucune garantie. Le matériau musical est ainsi fait de sonorité mais pas de n'importe laquelle. On a longtemps cherché à distinguer le son du bruit (l'acoustique y réussit désormais aisément) puis, plus précisément, à différencier le son musical du son non musical (l'expérimentation n'y défaillirait plus : il conviendrait de prendre en compte la qualité des transitoires, ces infimes moments précédants et clôturants la résonance où les vibrations sont non périodiques). Pour un musicien, la différence tient à cette sensation d'un son éminemment souverain en même temps que fragile, un son qui est le nom même de l'existence ou de la liberté (Gesang ist Dasein - Le chant est existence»- disait Rilke), cette manière de rebondir sans cesse d'un hasard l'autre, de tresser une continuité par-delà les rencontres fortuites, une intention qui perdure sans substance et sans autre principe que celui-là même qui l'a fait s'exposer. Le son musical est une trace, trace du corps-à-corps de l'instrumentiste et de son instrument, trace prolongée, qui se dévide et vous parvient par delà les espaces, trace transmise à distance et qui émeut car jamais elle ne s'installe comme le fait quelque bruit, trace qui vient et s'en va, et dure sous le seul poids d'une volonté, d'une intention que rien n'assure. Le son musical est celui à qui l'on peut se confier car il est l'adresse même faite à quiconque, le don instantané sans preuve et sans retour.

Cette qualité du matériau sonore est ce qui fait qu'il y a ou il n'y a pas une musique. On la trouve dans toutes les musiques, et c'est bien elle qu'on aime, qu'on aime dans la musique classique, dans la musique contemporaine, dans la musique de jazz mais aussi dans ces chansons où le timbre de la voix joue tout le rôle : s'il peut y avoir de la musique dans certaines chansons d'un Aznavour, n'est-ce pas pour ces mêmes raisons que l'on retrouve dans le son d'un violon tzigane, pour cette vibration fragile, pour ces attaques fugaces qui signent la présence perceptible et éphémère d'un distant corps-à-corps?

* Mais le matériau musical ne fait pas l'oeuvre. Pour préciser cela, engageons-nous dans une autre expérience, de nature assez sensiblement différente, l'expérience d'une oeuvre dans son intégralité. Je vous propose la 3· pièce de l'opus 16 de Schoenberg intitulée Farben (Couleurs» en allemand). Cette oeuvre est célèbre car elle est la première réalisation musicale (en 1909) de ce projet annoncé par Schoenberg dés 1903 dans son Traité d'harmonie sous le nom de Klangfarbenmelodie (ou "mélodie de timbres"). L'idée était de combiner les timbres instrumentaux comme l'on combinait les hauteurs et les durées en sorte de composer par là quelque mélodie d'un genre nouveau.

Cette idée musicale se présente à nu au début de la pièce puisque Schoenberg prend soin de geler l'organisation harmonique (installant un accord fixe aux hauteurs immuables) en sorte de mieux faire ressortir les timbres qui s'échangent et se mélangent. Puis l'animation instrumentale met en branle le matériau harmonique : l'accord mis en vibration par la Klangfarbenmelodie commence d'évoluer, d'abord une hauteur, puis deux autres Le tissu se déplace en vagues très lentes puis plus alertes. La texture musicale s'anime et le mouvement va être progressivement alimenté par d'autres apports : un petit motif mélodique apparaît à la clarinette puis au cor anglais, un autre se présente à la flûte et se réitère à la harpe et au célesta Tout l'orchestre se déploie maintenant en un développement continu mais au moment où tout ceci devrait culminer en un climax impératif, l'orchestre se met à tournoyer sur lui-même, à s'effriter (à partir d'une intensité maximale mezzo-piano) en une cascade d'accords déclinant rapidement vers les registres les plus graves, à se fragmenter en tourbillons instrumentaux s'enchaînant les uns aux autres, à se condenser en une formation instrumentale réduite qui ne cesse d'évoluer, les timbres se succédant désormais aussi vite que les hauteurs, et constituant ainsi une formation de chambre volatile prélevée dans la masse orchestrale et parcourant en un instant la totalité des possibilités combinatoires contenue dans l'ensemble initial. L'écriture atteint ici une virtuosité jusque là inconnue, faisant se succéder par tuilage, en quelques secondes à peine, plusieurs dizaines de petites formations instrumentales. Cette implosion du grand orchestre engendre une sorte de sonorité quelconque, d'éclat générique de l'univers orchestral, partie anonyme extraite de ce vaste monde et qui n'apparaît que pour immédiatement se fondre en un tourbillon continûment accéléré.

L'interprétation orchestrale de ce moment est particulièrement délicate. Mal dosée, elle peut engager l'indiscernable instrumental en un gris sans couleur, en un geste de fuite sans relief où l'orchestre s'effondre sur lui-même sans plus de force, sans ne plus rien dire de lui que son seul exténûment. Bien exécuté, ce moment est l'apparition fugace, en retrait affirmatif, d'une sorte de vérité générique de la situation orchestrale, moment limpide où le fait orchestral s'expose en une sonorité anonyme, éminemment sensible quoique peu perceptible (si l'on entend par perceptible qu'elle serait isolable, analysable et manipulable par l'oreille), sonorité qui expose moins la présence orchestrale comme telle que son existence pure comme combinaison instable d'entités instrumentales.

Sur cet exemple on soutiendra que la présence n'épuise pas l'existence et que le perceptible n'éponge pas le sensible.

Après ce moment si bref et si fugace où l'on ne sait exactement ce qui se produit quoique l'oreille sente que "quelque chose se passe" (si l'interprétation en est correcte), moment léger qui ne s'affirme ni dans la majesté d'une présence ni non plus dans le relevé d'une absence (l'orchestre n'est pas retiré : il s'y affirme autrement), moment rapide sans doute mais qui à échelle de la pièce n'est pas sans durée, l'oeuvre se conclut par une reprise variée de la Klangfarbenmelodie initiale.

[On écoute Farben 7]

*

Pour qu'il y ait art musical et non pas seulement présence sensible d'un matériau, il faut une oeuvre. Mais pour qu'il y ait une oeuvre musicale, il faut qu'il se passe quelque chose en cours même d'exposition du matériau. Il ne suffit pas de cette qualité de présence dont j'ai précédemment parlé, de ce tremblement incessant qui constitue le son en matière musicale. Il faut quelque chose de plus, qui soit autre que le déséquilibre permanent du son musical. Il faut un moment singulier qui troue l'oeuvre.

Adorno parlait d'un moment où le morceau de musique se met en marche de par son propre poids», où la musique se cristallise en composition» (8). Ce point où l'oeuvre en vient à se condenser sur elle-même pourrait être dans Farben cet instant que j'ai relevé où la grande formation orchestrale se consume d'un geste rapide en brassées d'étincelles. Schoenberg parlait quant à lui de "moments favoris", ces moments qui pour tout musicien figurent l'existence même de la musique comme oeuvre, comme miracle composé, comme événement et non plus seulement comme situation prolongeable.

Il faut me semble-t-il qu'existent de tels moments dans le cours du déroulement musical pour qu'existe une oeuvre digne de ce nom. Remarquons que ceci n'est pas le cas dans les musiques les plus usuelles : prenez une chanson traditionnelle, ou un air tzigane : il y aura bien l'exposition en cours de route d'un contraste, ne serait-ce par exemple que celui entre refrain et couplets, ou, dans un thème de jazz, entre les parties d'une grille AABA. Mais ceci ne fait pas moment unique ; d'ailleurs la règle de ce type de contraste est bien de se répéter en sorte qu'il n'y a pas d'autres moments prescrits de manière unique que ceux du début et de la fin. Je tiens, par contre, qu'il faut que quelque chose d'unique se passe en cours de musique pour qu'on soit en présence d'une oeuvre.

Se passer quelque chose?

Il peut d'abord s'agir là d'une simple surprise, de ce que l'on pourrait nommer un coup de musique - au sens où l'on parle d'un coup de théâtre -. De semblables événements sont parties constitutives des formes classiques telle la forme sonate - un Haydn excellait à entretenir l'attention de son auditeur par des bifurcations déroutantes, des réponses à distance ironique de questions restant souvent implicites

Notons que ces imprévus viennent affecter une situation musicale qui est elle-même en évolution. On est déjà sorti par là du monde de la musique ordinaire, monde caractérisé par le fait que, hormis la présence sonore vibratile et incertaine qui donne charme transitoire à l'exposition sonore, la situation y est relativement immuable du début à la fin. L'oeuvre musicale a déjà ceci qui la différencie : la situation qu'elle expose évolue, se transforme plutôt qu'elle n'est une couleur stable. La surprise qui va l'affecter sera donc une surprise de développement, une bifurcation d'évolutions plutôt que l'apparition d'un mouvement dans une configuration statique. Se passer quelque chose prend donc ici la forme d'une déviation dans un dérivation en cours.

Il est des moments favoris qui n'ont pas cette apparence de surprise et qui s'apparentent plutôt à un basculement, point où l'évolution antérieurement cumulée culmine en un instant de suspens et de pure jouissance, climax qui condense le sens jusque là parcouru et introduit moins à une nouvelle direction, équivalente à la précédente, qu'à une progressive résorption (le modèle en serait pour moi la culmination du développement dans le 3· mouvement du Concerto pour piano de Schumann).

Ce qui caractérise la totalité des moments dont j'ai parlé jusqu'à présent est leur caractère éminemment perceptible, le fait que leur manifestation en présence est inévitable. Elle peut être plus ou moins finement exposée selon la qualité de l'interprétation mais son affirmation est immanquable.

Il est un tout autre type de moments favoris que j'aime à nommer moments de vertige, moments qui attestent d'une existence musicale sans se donner pour autant en un triomphe de la présence sonore, moments éminemment sensibles quoique ne relevant pas à strictement parler du perceptible. Ce sont des moments singuliers où le mode musical de présence sonore vacille d'un coup, soit que la scène sur lequel il se découpait s'avère bien plus ample que perçue (cf. le cri "Barabbas" que la foule du choeur répond, dans la Passion selon Saint Matthieu, à la demande de Pilate), soit que cette scène se déplace d'un bloc laissant ressentir au point de fracture un imperceptible vide ; les modulations de Mozart sont ici magistrales : elles peuvent déchirer la continuité harmonique - début du développement dans le 1· mouvement de la 40· symphonie - comme elles peuvent éclairer sous un jour légèrement modifié - tenant par exemple au simple passage de majeur à mineur - le thème et la situation musicale.

Le vertige de ces moments ne tient pas à une absence ou à une nouvelle présence (comme c'est par contre le cas dans Wozzeck au second acte, dans la scène de la taverne, quand le grand orchestre se voit soudain remplacé par un petit orchestre de plateau) ; ces moments de vertige sont des points de suspens sans culmination, sans explosion ni implosion, sorte de faille sensible dans la trame musicale où la perception un instant vacille. C'est ce qui se produit lorsqu'un 3· thème surgit en plein développement dans le premier mouvement de l'Héroïque, surgissement imprévu qui, à mes oreilles, vaut plus par le bref silence qui le précède de manière totalement inattendue que par l'exposé même du thème. On retrouve de semblables effets dans les fréquents jaillissements de chorals qui trouent les oeuvres de Brahms (écoutez par exemple le 4· lied de l'opus 105) : ce qui importe ici est le point même où cette musique chorale, comme venue d'un autre âge, émerge en distendant le tissu sonore antérieur, en suspendant les développements implacables dont Brahms a le secret, en insérant un infime laps de temps lors duquel toute présence s'avère suspendue à l'aléa d'une décision, où le déroulement, imperceptiblement gelé, est saisi en vol au lieu même où il s'apprête à basculer dans l'ordre somptueux du choral.

Ces moments de vertige forment le point où se noue une adhésion à l'oeuvre, où l'attention auditive, captée dès la première mesure par la qualité musicale du matériau sonore, n'est plus seulement captation sensuelle mais devient mouvement de l'esprit. C'est là que se produit à mon sens ce que Lacan appelait un point de capiton, un point dans notre cas où le monde sonore et l'esprit musical s'arriment. Mais, en un apparent paradoxe, là où "capitonnent" deux ordres, là où se corrèlent ponctuellement deux réseaux, l'un s'accrochant à l'autre, là se donne en fait non une fusion mais un écart. Toute l'attention musicale qui suit cet instant est alors tenue à partir de ce point, et la mémoire en éveil est elle-même rétrospectivement saisie, mobilisée par l'effet rétroactif de cette occurrence.

*

Ainsi le rapport du musicien à la musique classique se noue dans un double attachement : d'une part au matériau musical comme tel, d'autre part à ces moments favoris qui font les oeuvres en les comptant-pour-une, moments de plénitude sonore qui articulent l'oeuvre ou moments de vertige qui la griffent plutôt qu'il ne la fendent en deux.

Comment ce rapport subjectif à la musique classique se transforme-t-il dans le cadre de la musique moderne? Qu'est-ce qui fait le moderne du matériau et de l'oeuvre? Avançons ici quelques jalons.

En ce qui concerne le matériau, la différence est, en première approche minime ; il est vrai que l'événementialité sonore est la marque même de la musique et non de la seule musique classique. On doit cependant relever une différence significative : la manière dont la perception s'approprie la fragilité du matériau sonore tient pour partie à la manière dont la perception s'approprie la syntaxe musicale. L'exemple précédent de la Toccata de Bach l'illustre puisque le suspens sonore y est corrélé à un suspens harmonique clairement perceptible (sur la dominante, à la fin du premier motif). Pour prendre un autre exemple bien connu de chacun - le début de la V· de Beethoven - la fragilité du matériau sonore (ici exposée par une tenue aux cordes) se trouve contredite au premier point d'orgue par la syntaxe puisque la pause se fait sur la tonique (mi bémol), point stable entre tous ; en fait l'oreille, prise spontanément dans une attente, va plutôt opter pour le matériau sonore et tendre à percevoir ici une dominante (un phénomène semblable, encore plus spectaculaire, se rencontre au début du madrigal de Monteverdi Hor che'l Ciel e la Terra). Ainsi, si dans ces deux cas les rapports entre instabilité sonore et mouvement syntaxique sont inversés, tout au moins rapport y a-t-il tenant au fait que la syntaxe écrite est perceptible dans ses moindres inflexions.

Dans la musique moderne, cette corrélation est rompue et les opérations majeures de l'écriture musicale ne sont plus immédiatement contrôlables par l'oreille si bien que la fragilité du matériau sonore, sa qualité d'événementialité sonore pure, s'y trouve à nu, moins rehaussée par une grammaire perceptible apte à créer attente et reconnaissance. Ceci va avoir une conséquence paradoxale : la continuité qui était assurée dans le cadre de la musique classique par des fonctions grammaticales (fonctions tonales, thématiques et métriques) à la fois écrites et audibles va tendre à être prise en charge par le seul matériau ; ceci va conduire à une hypertrophie de la résonance, de ce moment interne du son où il ne fait plus que durer de manière relativement immuable, à une substancialisation de la matière sonore visant à lui faire assurer, de par sa propre nature (par sa physique même), une fonction précédemment assurée par la grammaire .

Le matériau musical moderne se trouve ainsi pris en une tenaille : il expose sa fragilité constitutive plus à nu que dans le cadre de la musique classique en même temps qu'il tend à garantir son propre prolongement par sa seule nature plutôt que par une syntaxe.

Pour vous rendre sensible cette nature particulière du matériau musical, je vous fait entendre quelques extraits d'oeuvres modernes pour piano.

[On écoute le 1· Klavierstück de Stockhausen, les débuts de la 4· Sequenza de Berio et de Night Fantasies de Carter]

En ce qui concerne l'oeuvre moderne proprement dite et le rôle qu'y joue ce que j'ai nommé les moments favoris, il faut distinguer selon les deux types de moments avancés :

- Les moments qui se donnent comme apothéose du matériau tendent à se multiplier, et dégénèrent alors aisément en une sorte de naturalisme sonore, j'entends par là un moment où la puissance sonore comme telle se déploie, comme s'il était inévitable que l'étendue maximale et naturelle de l'effectif instrumental s'affirme à quelques endroits en sorte de fixer pour l'oreille les limites physiques dans lesquelles l'oeuvre s'établit.

C'est dire que la musique moderne se trouve ici dans un certain embarras qui tient à une réelle difficulté pour composer ce qui pourrait s'appeller les événements de l'oeuvre. La musique classique, dans son évolution historique, a d'ailleurs tendu à reporter de plus en plus vers la fin des oeuvres le moment de son événement ; ceci se perçoit très clairement chez Beethoven qui retarde, par rapport à Mozart, le moment de basculement vers une résolution dont il conserve malgré tout, et en particulier malgré le romantisme naissant, le principe. Schubert, Schumann, et tout le romantisme à leur suite, vont tendre à dissoudre ce moment de résolution ce qui aboutira chez Wagner à une sorte d'attente infinie de l'événement plutôt qu'à son effectuation, à une logique prophétique dont les éventuelles chutes séraphiques ne seront pas à hauteur de la tension indéfinie accumulée.

La musique moderne hérite de cette difficulté. Elle arrive cependant à quelques moments de bonheur sonore et surtout musical ; un exemple en est pour moi la conclusion dans l'ultra-grave de Structures, oeuvre pour deux pianos de Boulez.

[On écoute la fin du second Livre de Structures de Boulez]

- Il y a ensuite les autres moments favoris que j'ai appelés moments de vertige. Le point frappant est que ces moments sont devenus dans la musique moderne plus difficilement localisables ; ils acquièrent un côté plus mobile d'une interprétation à l'autre, ils apparaissent plus erratique d'une écoute l'autre. Cette expérience est souvent troublante pour l'auditeur car il n'est plus sûr de retrouver le point de capiton qui lui avait fait adhérer à l'oeuvre lors de la première écoute. L'instabilité est ici majorée par le fait que l'écrit ne suffit souvent plus à fixer le moment ressenti, la partition étant devenue incapable d'en arrêter le lieu. Il y a là la donation d'une forme d'errance, d'une ouverture à un aléa de l'interprétation (en entendant ici par interprétation aussi bien celle de l'instrumentiste que celle de l'auditeur).

Second élément : la manière dont l'oreille s'accroche au point de capiton devient plus difficilement identifiable une fois l'oeuvre achevée, en dehors donc du moment même où l'adhésion a opéré. Il y a là comme le principe d'une opacité de l'acte d'écoute, acte qui en tous les cas ne se laisse plus, dans l'après-coup, prononcer selon les catégories antérieures. Ceci concerne une difficulté singulière de la musique moderne à penser ce qu'on appelle la forme musicale, soit la manière dont procède l'unité d'une oeuvre donnée. Cette difficulté s'explique pour partie par le fait que l'oeuvre musicale n'est plus totalisable comme elle l'était précédemment, lorsqu'elle était fermement structurée par des schèmes naturels (ceux de la tonalité et par là du thématisme, mais aussi d'une certaine façon ceux du mètre). N'étant plus totalisable, la saisie globale de l'oeuvre et donc sa forme (s'il est vrai que la forme d'une oeuvre relève d'une approche globale et non pas totalisante) est rendue plus problématique, plus suspendue à l'avènement d'une sorte de hasard dans l'interprétation.

Les oeuvres modernes tendent ainsi à majorer l'importance d'un fonctionnement local de l'écoute : on accroche à tel moment, on adhère quelque temps sur les ressources constituées par ce point puis l'attention s'émousse avant d'être ressaisie par quelque nouveau moment. Ce parcours de l'auditeur en sauts de puce et pointillés est d'ailleurs le corollaire d'une propension du compositeur à construite son oeuvre par panneaux, en juxtaposant les uns aux autres des moments plus ou moins vastes ; on mesurera à nouveau la différence entre cinéma et musique puisque la musique, ne jouant pas de possibilités narratives, ne semble pas ici bénéficier de l'effet Kouléchov, cette aptitude du spectateur à imaginer une continuité là où le montage ne fait que juxtaposer.

On dira alors que la musique moderne met à nu ce qui existait déjà dans la musique classique - en ce sens, elle est bien une continuation de la musique classique -.

Qu'est-ce exactement qui est ici mis à nu? On pourrait le reformuler ainsi :

Ce qui est mis à nu, c'est d'une part du deux là où l'on ne voyait, dans la musique classique, que de l'un. Ceci concerne ce point de réel capital qui tient à l'écart, propre à la musique moderne, entre écriture et perception : on dira que la musique moderne met à nu le fait que partition et audition font deux.

Ce qui est mis à nu d'autre part, c'est du un là où l'on voyait du pluriel. L'un mis à nu est, ici, celui de la décision ; ainsi la musique moderne éclaire rétroactivement l'unité profonde de pensée qu'il y avait dans les décisions classiques en faveur de la tonalité, du thématisme et d'une métrique régulière.

Cette mise à nu est bien sûr plus qu'un simple dévoilement : elle est une transformation tant du matériau que de l'oeuvre ; elle affecte aussi bien l'acte de composition que celui d'écoute et, à ce titre, elle est assez exactement ce qui commande mon travail de compositeur.

*

Ma décision de devenir compositeur ne fut pas motivée par la rencontre d'oeuvres. Sans doute Répons de Boulez et les premier et deuxième Quatuors de Ferneyhough ont-ils été pour moi de véritables chocs musicaux, mais je ne tiendrai pas pour autant qu'ils ont constitué des événements proprement dits, ne serait-ce que parce que j'ai été amené dans la suite de mon évolution musicale à réévaluer assez fortement mon jugement à leur égard, et en particulier mon enthousiasme pour la première d'entre elles. Ma décision de devenir compositeur a procédé en fait d'une tout autre rencontre, celle de la figure même du compositeur, et je dois ceci au compositeur américain Robert Carl.

J'ai la faiblesse - ou la force, chacun jugera - de penser que ce qui m'arrive peut avoir une signification plus globale et n'est pas nécessairement une expérience aussi singulière que j'ai pu l'envisager de prime abord. Il me semble donc qu'il est assez logique de se décider pour la composition à partir de la rencontre d'un compositeur plutôt que d'une oeuvre, et je voudrais terminer cette conférence en argumentant ce point.

Il faut d'abord bien voir que la musique moderne en est encore à son stade d'élaboration. On pourrait dire qu'elle n'est pas encore fondée s'il est vrai qu'il faut deux coups pour fonder quelque mouvement de la pensée que ce soit ; en l'occurrence il faut deux oeuvres. Sans doute le sérialisme, lui, a-t-il bien été fondé puisqu'il s'est établi sur le double événement de l'oeuvre de Webern puis de celles de Stockhausen et Boulez. Mais on peut dire que le sérialisme, en tant que mode de pensée musicale, a conduit depuis à une impasse et un échec. Ainsi la musique moderne ne saurait plus trouver en lui son principe actif d'existence.

Je dirai volontiers pour ma part que la musique moderne a connu son premier coup avec Schoenberg, et c'est à ce titre que je vous ai présenté Farben. Quel que soit l'intérêt que j'ai pu porter aux oeuvres modernes qui ont suivi dans l'après-guerre, je n'en vois cependant pas qui soient aptes à signifier par elle-même le second coup nécessaire. Ce n'est pas dire que la musique moderne n'existe pas, ou qu'elle est dépourvue d'oeuvres - à titre personnel, je continue de trouver enthousiasmante environ une oeuvre musicale par an, ce qui ne me paraît pas indiquer un état calamiteux de la musique moderne ; qu'il suffise pour cela de comparer cette productivité (pardonnez-moi ce terme) à celle des autres arts ou d'autres champs de la pensée - ; c'est seulement que l'époque musicale est ainsi faite que la musique moderne n'a sans doute pas entièrement dégagé ses propres principes. J'ajoute qu'à mon sens le moderne n'inclut pas le néoclassicisme, cette tendance qu'il faut rigoureusement distinguer de l'académisme puisque le néoclassicisme est une manière de tenir un propos artistique là où l'académisme n'en est que la négation. Or le néoclassicisme - si l'on entend par là (entre autres) une forme de préservation du thématisme - a suscité bon nombre d'oeuvres significatives de l'après-guerre : celles en particulier de Ligeti, d'un certain Berio et même - je le soutiendrais désormais volontiers - de Boulez telles Répons ou Messagesquisse. Tout ceci n'est pas rien, tout ceci est même beaucoup, et s'ajoute aux oeuvres modernes plus proprement dites. Il faut donc mesurer ce que j'ai appellé le défaut d'oeuvres aptes à fonder la musique moderne à l'aune de cet ensemble, somme toute bien peuplé.

Mais ce défaut de fondation n'est pas véritablement une entrave pour la position subjective du compositeur ; elle lui est même une raison supplémentaire pour se mettre au travail. Que voulait d'ailleurs dire pour moi le fait de rencontrer une figure de compositeur? Cela signifiait la rencontre, dans l'espace de la musique, d'une figure de la liberté. Cette figure indiquait deux choses :

D'abord que la musique continuait, à la mesure du fait qu'il y avait des musiciens qui travaillaient à la continuer. C'est ici la conséquence heureuse de la thèse que j'ai formulée en préambule de cette conférence : Pas de musique sans musicien, thèse qui a maintenant pour corollaire celle-ci : s'il y a des musiciens, c'est donc que la musique est toujours en cours.

Ensuite cela indiquait que la liberté n'était pas tant ici d'aimer une musique moderne que de la vouloir. On trouve chez Nietzsche (9) cette définition de la liberté : Qu'est-ce que la liberté? C'est d'avoir la volonté d'être responsable de soi-même. De maintenir la distance qui nous isole des autres.» La liberté comme volonté de répondre de soi, d'assumer la solitude qu'institue le fait de poser des actes responsables. C'est bien cela dont il s'agissait dans la rencontre de cette figure du compositeur puisque somme toute compositeur nomme ici le pur et simple vouloir une musique moderne s'il est vrai que la musique moderne n'est pas une donnée du temps mais un projet. Etre compositeur, c'est décider d'oeuvrer par l'écriture à ce que la musique continue - ce qui est tout aussi bien un goût particulier pour ceci qu'on voudrait aujourd'hui à toute force nous ôter : l'envie de résister à un certain air déplorable du temps -. Vouloir être responsable d'une oeuvre musicale, d'une pensée musicale en acte, telle était donc la figure rencontrée, qui clôturait d'autant plus radicalement ma conviction antérieure (selon quoi la musique avait cessé, quelque part après Debussy et Stravinsky) qu'elle ne le faisait pas en se fondant sur l'évidence d'une oeuvre mais sur la liberté d'un vouloir. Et la force d'un vouloir s'aggrandit de n'être pas transitive à l'état de la situation dans laquelle il agit.

Le penchant que j'ai toujours à fermer les yeux lors de l'écoute d'une oeuvre, en un moment du moins, pour m'assurer de la puissance de mes seules oreilles en me privant temporairement de la béquille du regard, me tourne vers cet Oedipe que Henri Bauchau met en prose dans un de ses romans (10), homme libre circulant sur la route menant de Thèbes à Colone. A son égal, le compositeur progresse aujourd'hui sur une voie venant de Schoenberg mais dont le fondement suivant n'est pas encore établi, même si de très importantes oeuvres en jalonnent le parcours. Ainsi la musique continue, au gré des purs vouloirs de ceux qui résistent à l'idée que la musique ne serait plus possible. Volonté plus qu'amour : sans doute ne faut-il pas trop aimer la musique pour continuer d'en faire, et surtout pour en composer, puisqu'il y s'agit d'inventer plutôt que d'épouser.

Aimer la musique classique, vouloir une musique moderne.

Rude vouloir, pensera-t-on peut-être, mais, comme Bauchau le fait dire à Oedipe avançant sur la route (11), La liberté douce n'existe pas».

François Nicolas

8 Janvier 1993

1 Cf. le livre du même nom aux éditions Metamkine (1992).

2 "Le temps partagé" (Revue Traverses ; Printemps 1992, n·1 : "Le contemporain")

3 "Le goût de la beauté" (Cahiers du Cinéma ; 1983) p.14

4 Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehn.» "Le livre d'heures" (1899)

5 "La confusion des sentiments"

6 "Poétique musicale" : "De la composition musicale"

7 dans l'interprétation qu'en propose Boulez à la tête de l'Orchestre Symphonique de la BBC

8 "Philosophie de la nouvelle musique" (Gallimard. 1962), p.110

9 "Crépuscule des Idoles" § 38