Évaluer le volet-soins d’une politique publique en matière de toxicomanie ?

Séminaire Évaluation des politiques publiques en matière de drogues et de toxicomanie

(École des Mines de Paris - 18 novembre 2004)

François Nicolas

Introduction

Repartons des quatre composantes des politiques publiques

intervenant en matière de drogues et de toxicomanie :

· la répression, qui vise à diminuer l’offre de drogues,

· la prévention, qui vise à diminuer la demande,

· les soins, qui visent à soigner les toxicomanes de leur toxicomanie,

· la réduction des dommages, qui vise à limiter les dégâts collatéraux attachés à la consommation de drogues.

Si l’on retrouve bien ces quatre composantes dans toutes les politiques publiques, elles ne sont bien sûr pas articulées de la même manière dans chacune ; les hiérarchies, priorités, contenus effectifs donnés à ces intitulés généraux sont précisément ce qui particularise chacune d’elles.

Il va de soi que chacun de ces quatre volets ne convoque pas au même titre la puissance publique : ainsi la répression de l’offre est l’exclusivité de cette dernière quand la prévention ne l’est pas, ne saurait même l’être : pas de prévention efficace qui ne mobilise largement ses acteurs dans la société civile. Ce point a une importance particulière en matière de soins dans la mesure où ceux-ci n’intéressent les pouvoirs publics qu’à des titres indirects : il ne va nullement de soi qu’ils aient à intervenir dans cet espace et, s’ils considèrent devoir le faire dans le cadre d’une politique déclarée, c’est donc à un titre particulier qui mérite attention.

Ce séminaire, portant sur l’évaluation des politiques publiques en matière de drogues et de toxicomanie, voudrait consacrer cette seconde année de travail à l’examen spécifique de ce volet-soins et se demander donc dans quelles conditions peut-on évaluer la dimension-soins de telles politiques publiques ?

Je voudrais, en ouverture de cette année, problématiser cette question des soins dans le cadre des politiques publiques et je commencerai pour cela par quelques rappels sur ce que nous entendons ici par évaluation d’une politique publique.

« Évaluation »…

La proposition est d’évaluer une politique publique de manière immanente à cette politique, c’est-à-dire non pas de l’extérieur (non pas principalement en la confrontant à d’autres valeurs possibles, à d’autres priorités envisageables), mais avant tout en examinant de l’intérieur de la politique examinée la cohérence de ses choix, de ses actions, de ses effets.

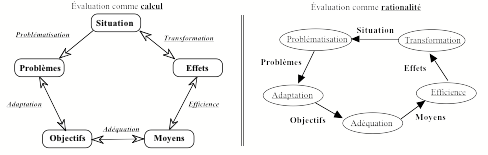

Je repartirai pour cela de ce que j’appellerai les pentagones de l’évaluation sur lequel nous avions conclu l’année dernière notre séminaire :

Pentagones

de l’évaluation

L’idée est de saisir une politique (voir le pentagone de droite) successivement comme

· une problématisation d’une situation (aboutissant à dégager des problèmes),

· une adaptation à ces problèmes (aboutissant à fixer des objectifs),

· une adéquation à ces objectifs (aboutissant à décider des moyens),

· une efficience (et un impact) de ces moyens (aboutissant à délimiter des effets),

· une transformation induite par ces effets (aboutissant à modifier la situation de départ).

D’où éventuellement un nouveau tour de manège…

À ce titre, une politique publique se caractériserait formellement comme un enchaînement :

problèmes ® objectifs ® moyens ®

effets ® situation

Remarques

• Un « problème » n’appelle pas forcément ici

une « solution » : traiter un problème n’est pas nécessairement

le « solutionner ».

• Plus encore, un problème n’appelle pas forcément une

intervention des pouvoirs publics, lesquels peuvent considérer, par exemple,

que tel « problème de société » n’implique pas une action qui leur

soit propre.

La décision politique qu’un problème reconnu comme tel

convoque l’action publique se joue alors dans la phase dite d’adaptation : lorsqu’il s’agit pour elle de fixer ou non des

objectifs relatifs au traitement politique de ce problème.

Évaluer de manière immanente une politique ainsi conçue,

c’est donc prendre mesure de sa consistance, en examinant comment elle opère

dans ce cercle, comment elle effectue les différentes opérations composant ce

pentagone.

Hypothèse

Une politique publique est elle-même une évaluation :

l’évaluation d’une situation que la politique considérée retient comme point de

départ. À ce titre, une politique publique est une manière de mettre en œuvre

ce pentagone.

Évaluer une politique publique, autant dire évaluer une

telle évaluation politique, c’est alors expliciter son pentagone, le formuler en mettant en rapport ses discours

et ses actes, ses actes et son efficace, son efficace et sa prise en compte,

cette prise en compte et ses conséquences en retour sur les discours initiaux.

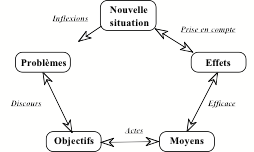

Ce faisant, je transpose notre pentagone (de gauche) dans un

vocabulaire plus ajusté à la manière concrète dont une politique circule,

parlant

- de discours plutôt que d’adaptation,

- d’actes plutôt que de moyens,

- d’efficace plutôt que d’efficience,

- de prise

en compte plutôt que de transformation,

- d’inflexions plutôt que de nouvelle problématisation,

soit le pentagone suivant :

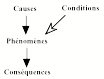

Schéma de la problématisation proprement dite

Une autre manière de caractériser une politique publique,

non plus comme dispositif agissant mais comme discours explicatif, est

d’expliciter sa manière de problématiser comme étant une manière

· de

remonter de conséquences tenues comme

problématiques aux phénomènes

reconnus comme générant ces conséquences,

· puis,

plus en amont, aux causes attribuées à

ces phénomènes,

· ainsi

qu’aux conditions qui vont être

reconnues comme rendant possibles ces mêmes phénomènes,

soit le schème suivant, repris de la séance de juin 2004 :

Schéma de la

« problématisation »

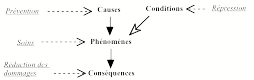

Si l’on approprie ce schème aux quatre dimensions des politiques

publiques en matière de drogues et de toxicomanie, on peut alors les disposer

ainsi :

Problématisation

des quatre dimensions

Ce schéma fait implicitement les hypothèses suivantes :

· La

réduction des dommages ne vise qu’à

limiter certaines conséquences tenues pour néfastes de la circulation des

drogues sans s’intéresser aux phénomènes eux-mêmes et moins encore à leurs

causes ou à ce qui les rend possibles.

· La

prévention traite des causes sous

l’hypothèse que c’est la demande qui, en matière de drogues et à échelle

d’ensemble, commande à l’offre.

· La

répression traite des conditions de

possibilité sous l’hypothèse corollaire qu’en matière de drogues, ce n’est pas

l’offre qui, à échelle d’ensemble, crée le phénomène (mais bien la demande)

quand, par contre, l’offre le rend bien possible.

· Enfin,

les soins sont rapportés ici aux seuls

phénomènes ce qui est une manière restrictive de les considérer puisqu’en ce

point, tout va dépendre de ce qu’on entend exactement par soins. et c’est à cela que je veux maintenant passer.

Comment évaluer les soins ?

Dans ces conditions, où interviennent exactement les soins

et comment peut-on envisager de les évaluer du point d’une politique

publique donnée ?

Rappelons : les soins dont on parle ici ne concernent

pas les dommages collatéraux à l’usage de drogues ; ils ne concernent donc

pas le sida, les hépatites, les problèmes pédologues des toxicomanes circulant

sans mesure à la recherche de leur dose, etc., non pas bien sûr que ces

maladies ne requièrent pas des soins spécifiques mais seulement que ces soins

relèvent ici – c’est-à-dire dans

l’examen d’une politique publique en matière de toxicomanie — du volet

« réduction des dommages ». S’il s’agissait d’évaluer une politique

publique en matière de sida, la catégorisation ne serait bien sûr plus du tout

la même.

On entend donc ici par « soins » les soins qui relèvent

de la toxicomanie comme telle – si tant est qu’on reconnaisse bien sûr qu’il y

a bien lieu de parler de toxicomanie(s), au singulier ou au pluriel, et ce

point devra précisément être au cœur de notre travail -.

S’il y a lieu, donc, d’envisager des soins à une forme de

toxicomanie comme telle, si « toxicomanie » désigne donc, à un titre

ou à un autre, quelque chose comme une « maladie » appelant

« soins », on voit qu’on peut situer de tels soins à différents

niveaux de notre schéma :

· non

seulement à hauteur des phénomènes

(comme indiqué dans le schéma précédant),

· mais

aussi à hauteur des causes s’il s’agit

de traiter par exemple des maladies psychiatriques pouvant expliquer telle ou

telle pathologie toxicomaniaque,

· et

également à hauteur des conditions si

par exemple ces perturbations psychiatriques ne sont considérées que comme

fragilisant tel ou tel sujet, le rendant plus vulnérable à telle menace

toxicomaniaque.

À suivre ce schéma – veuillez pardonner sa simplicité :

il s’agit ici d’ouvrir à des examens plus approfondis au cours des autres

séances en fixant un premier cadre d’interrogations — ceci suggérerait donc

qu’il puisse y avoir du point d’une politique publique trois types de soins en matière de

toxicomanie :

1.

des soins qui portent directement sur des causes reconnues pour tel ou tel phénomène

toxicomaniaque : soins essentiellement psychiatriques qu’on dira « de

fond » (pour autant qu’ils existent…) car visant à traiter les problèmes à

leur racine pour ce type de toxicomanie dont il serait pensable qu’elle relève,

en vérité, de la psychose ;

2.

des soins qui portent sur des conditions de possibilité de tel ou tel autre phénomène toxicomaniaque

(mais non plus strictement sur des causes) : des soins là encore

essentiellement psychiatriques qui visent à réduire la vulnérabilité de tel ou

tel en matière de toxicomanie ;

3.

des soins enfin qui portent cette fois directement sur tel ou

tel phénomène toxicomaniaque comme tel,

qui visent à soigner telle ou telle forme de toxicomanie comme telle et non

plus comme phénomène conséquent à telle ou telle psychose.

Il y aurait donc lieu, grossièrement dit, de

distinguer :

1.

des soins psychiatriques

pour les toxicomanies attachées à des psychoses,

2.

des soins psychiatriques

pour les toxicomanies encouragées par des névroses et perversions,

3.

des soins médicaux

généraux pour ce qui des toxicomanies ne relève pas des deux dimensions précédentes.

Qu’est-ce alors qu’évaluer la dimension « soins » d’une politique

publique ?

Ce serait plusieurs choses.

1) Ce serait d’abord examiner ce qu’une politique

publique choisit de problématiser sous ce nom de « soins ».

Il est clair par exemple que la politique de réduction des

risques suivie aux Pays-Bas (voir notre séance du 29 janvier 2004) tend à

considérer que les « problèmes » politiques posés par la consommation

de drogues sont seulement les suivants :

· risques

de maladies opportunistes (sida, hépatites…),

· risques

de troubles de l’ordre public,

· risques

de nuisances pour la population qui ne consomme pas.

Il en découle que cette politique publique se considère

quitte de sa tâche si elle réduit les risques de maladies opportunistes, limite

les troubles de l’ordre public et contient les nuisances. Le reste, pour elle,

ne la concerne pas.

Il n’y a donc pas ici place en théorie pour des soins

particuliers à la toxicomanie, que ce soit au niveau des soins psychiatriques

ou des soins médicaux généraux. Cela, bien sûr, ne veut pas dire qu’il n’y a

pas aux Pays-Bas d’intervention politique en matière de soins psychiatriques

mais seulement que ces interventions ne relèvent pas de la politique publique

en matière de drogues ; ce qui touche à ce point, qu’on retrouve, peu ou

prou, dans toute politique de réduction des risques : la politique publique

se soucie des drogues sans pour autant se soucier de la toxicomanie comme

telle. L’objectif devient ici celui d’une gestion de la consommation de drogues

en sorte qu’elle ne propage pas le sida, qu’elle ne trouble pas l’ordre public

et qu’elle ne génère plus de nuisances. Donc pas de place ici pour une

problématique des soins.

Une politique publique peut, bien sûr, se fixer des

objectifs plus ambitieux à mesure par exemple de ce qu’elle tiendra pour « problème »

qui la concerne directement telle ou telle servitude volontaire de ces

« citoyens » qu’elle s’est efforcée de former comme tels par une instruction

publique prolongée, « citoyens » au demeurant qu’elle tiendra de son

devoir « démocratique » de convoquer, à échéance régulière, aux

urnes…

2) Évaluer une politique publique en matière de soins,

c’est aussi examiner les objectifs qu’elle associe aux problèmes qu’elle a reconnus

comme tels.

Ce sera donc examiner ses choix en matière de soins, en particulier

selon la distinction des trois niveaux de soins distingués plus haut (niveaux

des causes, des conditions ou des phénomènes eux-mêmes).

3) Enfin, c’est à partir de là suivre le cheminement de

notre politique publique le long de notre pentagone.

« Toxicomanie » ?

Nous touchons ce faisant par différents biais à la difficile

question de la toxicomanie comme telle : s’agit-il là d’une

maladie ?, d’une pure et simple perversion (au moins dans certains

cas) ? Y a-t-il en vérité plusieurs toxicomanies, certaines étant des

maladies et d’autres ne l’étant pas ? Y a-t-il même lieu de parler de

toxicomanies, fût-ce au pluriel ou ce mot est-il en vérité une chimère nous

empêchant de penser le réel de la chose, si chose il y a bien… ?

Un livre assez stimulant s’intitule « le toxicomane

n’existe pas » [1] :

faut-il donc en dire autant de la toxicomanie ?

Remarquons cependant qu’on ne transite nullement de l’énoncé

« le toxicomane n’existe pas » à l’énoncé « la toxicomanie

n’existe pas » : si le premier accroche quelque vérité, comme dans le

livre cité, cela n’induit nullement que la toxicomanie n’existe pas mais seulement

que si elle existe, on ne peut en déduire que « le toxicomane

existe » pas plus, en un sens, qu’on ne va déduire de l’existence avérée

du sida comme maladie que « le sidéen existe » (comme si l’individu

séropositif ou sous trithérapie pouvait être identifié comme personne à ce

trait particulier).

Soins médicaux ?

Il nous faudra donc examiner cette question mais en lui

conservant son enjeu ultimement « politique », sans trop se perdre

dans la dimension proprement médicale de la question.

Cela n’est pas facile à caractériser.

En effet, quand on parle ici de soins, il doit être clair qu’il s’agit de soins

médicaux et nullement d’une conception étendue

et bien vite informe du soin ; on parle en effet ici de soins médicaux, pas de soins sociaux (si tant est qu’une telle expression ait d’ailleurs

un autre sens que métaphorique), ni de soins psychologiques, ou de soins hygiéniques, etc. Si « soin » renvoie à « soigner »,

à « prendre soin », l’usage indéfiniment extensif du mot – par tache

d’huile – conduirait en effet à nous écarter de notre cible et à tout mélanger :

il ne s’agit donc pas ici d’inclure dans « la question des soins » le

« prendre soin de soi » que Michel Foucault a pu thématiser à partir

de la fin des années soixante-dix, moins encore les soins esthétiques (qui

soignent les blessures narcissiques de chacun), etc.

Médecine ?

D’où une nouvelle question, non moins difficile :

qu’est-ce qui relève exactement de la médecine et qui permet de délimiter ce

qu’on entend ici par soins médicaux ?

Je propose d’abord l’axiome élémentaire suivant :

le médecin est sous condition

de la médecine, non l’inverse.

Soit :

c’est la médecine qui fait le

médecin, non l’inverse.

Ou encore :

le médecin est défini comme

celui qui pratique la médecine, et non pas la médecine définie comme ce que

pratiquerait le médecin.

Cet axiome devrait aller de soi : il est pourtant

inversé, en une sophistique qui peut alors justifier le pire (si c’est le

médecin qui fait la médecine plutôt que l’inverse, tout ce que fait le médecin

est alors considérable d’office comme relevant de la thérapeutique, y compris les pires expériences qu’on a pu

connaître ci et là : les expériences des nazis, les tortures en Algérie,

le commerce des organes ci ou là, jusqu’à la contamination du sida via le

trafic du sang…).

Le problème est alors : qu’est-ce qui fait la

médecine ?

La question de la clinique

Il me semble nécessaire de poser ici un point d’arrêt, dans

la régression infinie des mots et de décider : ce qui fait la médecine,

c’est proprement la clinique,

c’est-à-dire un ensemble de pratiques et de pensées dont Michel Foucault (Naissance

de la clinique, 1963) nous a appris à en

discerner la naissance à la charnière des 18° et 19° siècles.

Poser ceci fixe un axe d’investigation à la question de la

médecine et par là à celle des soins proprement médicaux.

Le problème est aujourd’hui que la clinique est en crise, et

même en très grave crise, pour de multiples raisons dont la moindre n’est pas

une prééminence sauvage de la biologie moléculaire dans l’espace proprement

médical — or il se trouve que la biologie est elle-même en plein bouleversement

depuis que le paradigme du gène est remis sur le chantier [2]

—. D’où un flottement général dont notre séminaire ne peut que prendre acte

sans pouvoir prétendre s’atteler à la tâche d’une reconstruction

générale !

Dans ce flottement général, que peut-on poser pour tenter malgré

tout d’avancer dans notre projet, celui d’évaluer ce qui des soins proprement

médicaux à une toxicomanie supposée intéresse ou n’intéresse pas telle ou telle

politique publique. Il va de soi en effet que si de tels soins médicaux

n’existaient pas, que si en aucun sens clinique « toxicomanie » ne

voulait dire quelque chose, alors la question même de cette année se dissoudrait.

Deux remarques ici.

Quelle clinique de la toxicomanie ?

La clinique a affaire à des situations, non à des

généralités. La clinique proprement dite traite donc d’une situation, puis

d’une autre, puis encore d’une autre, en prenant au sérieux la singularité

irréductible de chacune. Effectivement, pour la clinique « le »

toxicomane n’existe pas, pas plus pourrions-nous dire que « la »

femme n’existe pour l’amoureux.

Une situation toxicomaniaque pour la clinique, c’est un peu

ce qu’Olievenstein décrivait comme la trilogie d’un produit, d’une personnalité

et d’un contexte [3].

La question est alors : qu’est-ce pour la clinique que

soigner le sujet d’une telle situation ?

Il nous faudra aller regarder de ce premier côté, même s’il

est encore à distance de notre question propre, moins clinique bien sûr que

« politique ».

« Santé publique » ?

Il nous faut alors nous demander : à quel titre ces

questions proprement cliniques sont-elles « problématisables » par

les politiques publiques ?

L’angle privilégié par la plupart des politiques publiques

se présente aujourd’hui sous les termes de santé publique.

D’où la question : qu’en est-il d’une politique de

santé publique ?, puisque c’est sous cette dénomination que les politiques

publiques présentent le plus souvent leur appropriation de la question des

soins.

Il est patent qu’entre clinique et santé publique, les

exigences sont opposées : les problématiques de santé publique tendent à

déqualifier la singularité irréductible des situations dont la clinique fait sa

matière.

Il nous faudra donc explorer cette question des soins en

tenant ouvert l’intégralité de ce champ des possibles entre clinique et santé

publique, même s’il est clair que la politique publique a tendance

« naturelle » à privilégier une approche en termes de santé publique

à une approche en termes de clinique (encore une fois au sens foucaldien, donc

restrictif du terme). Mais, précisément, une part de la difficulté actuelle ne tient-elle

pas à ce point que je formulerai ainsi : l’absence de prise des politiques

publiques sur les soins et par là sur la toxicomanie comme telle (et non pas

sur ses conséquences) ne tient-elle pas au fait qu’elles ne problématisent pas

la clinique et ne savent que penser en termes de santé publique ?

« Politique de santé publique » ?

Autant dire qu’on ne saurait ici faire l’économie d’un

examen de ce que veut dire aujourd’hui qu’une « politique de santé

publique ».

Biopolitiques ?

Il me semble en ce point qu’on aurait avantage à examiner

cette question à la lumière des thèses que Michel Foucault, quinze ans après sa

Naissance de la clinique, a exposées sur

la biopolitique s’il est vrai que les politiques de santé publique apparaissent

comme une des composantes majeures de ces biopolitiques.

Qu’il suffise de rappeler le principe néolibéral de ces

biopolitiques qui est « qu’au vieux droit de faire mourir et de laisser

vivre s’est substitué un pouvoir de faire vivre et de laisser mourir » [4].

Il me semble par exemple clair que la promotion des statistiques décomptant la

baisse des morts par overdose relève directement de cette logique

biopolitique : au lieu en effet d’évaluer la politique suivie à la lumière

de statistiques indiquant la baisse éventuelle du nombre de toxicomanes, la

politique de réduction des risques met en avant des statistiques de mortalité,

dénonçant ainsi la drogue comme un « faire mourir » relevant d’une

autre époque quand notre époque devrait prôner, à l’inverse, un « faire

survivre », propos très exactement homogène à l’époque néolibérale (et

nullement « progressiste » au sens d’« émancipatrice ») des

biopolitiques…

Dilemme

Au total, la question des soins me semble ainsi contenue

dans l’écart entre deux problématiques, entre deux conceptions des soins :

· d’un

côté les cliniques de la toxicomanie (ou plutôt des toxicomanies),

· de

l’autre les politiques de santé publique.

Est-il alors nécessaire que la politique publique ne se

rapporte aux soins que selon la modalité particulière d’une politique dite de

santé publique ?

À l’inverse, comment la promotion d’une clinique spécifique

de la toxicomanie peut-elle s’inscrire dans la dimension soins d’une politique publique ?

Voici quelques premières considérations générales en

ouverture de cette année de travail.

Programme prospectif

Propositions de thèmes :

- Examen

du volet-soins du rapport d’évaluation de la MILDT (2003) du plan triennal

1999-2001

- Examen

du rapport Inserm (1989 !) Évaluation de la prise en charge (France Lert et Éric Fombonne)

- Examen

des conclusions de la récente Conférence de consensus sur les traitements

de substitution

- Examen

de la problématisation des soins dans les logiques promouvant

l’abstinence. En particulier examen de l’expérience de groupes de parole

tels les NA.

––––––––––––

Éléments

de la discussion

La discussion s’est engagée sur la base des objections

suivantes :

• Cet exposé pose d’énormes problèmes de

définitions, à commencer bien sûr, par celle de la toxicomanie, qui renvoie à la perversion (par le terme manie), mais aussi par celle de santé publique qui, par bien des aspects,

n’est pas aussi extérieure aux préoccupations cliniques qu’il a été suggéré. La

difficulté culmine avec le problème de définir ce que l’on entend par soins puisque, par exemple, la réduction des

risques est bien loin d’y être indifférente. Mais il faudrait également

s’entendre dans ce séminaire sur la définition retenue des drogues : par exemple couvre-t-on le

champ des drogues légales ?

• Concernant la définition des soins, qui est la

question la plus cruciale de cette année, on peut remarquer que pour le

psychanalyste, s’il s’agit bien de clinique, celle-ci n’est pas pour autant

associée à des soins proprement dits. Donc parler de clinique ne suffit pas à

cerner le thème des soins…

• À quel titre dire de la prescription clinique de

produits de substitution qu’elle n’est pas une manière de soigner ? Que

cette prescription ne guérisse pas n’interdit nullement qu’elle ne soit pour

autant un soin réel et proprement médical.

• S’il s’agit ici de soigner des dépendances ou des

addictions, non des usages ou des abus, ne peut-on soutenir que si, pour une

personne donnée, il n’y a ni pathologie, ni demande de soins, alors cette

personne n’est pas toxicomane ?

Chacun convenant qu’il faudrait arriver à se doter d’une

fourchette de définitions – l’une large, l’autre restrictive – (plutôt que

d’une seule) tant en matière de soins

que de santé publique en sorte

non pas de tous se mettre d’accord sur un usage commun de ces termes mais tout

du moins de clarifier les différents registres cohérents de discours qui se

croisent, la proposition suivante est faite :

Chaque intervenant dans le séminaire pourrait situer sa

problématique en matière de soins au regard de quatre types de propriétés qui

caractérisent analytiquement de quoi est fait le soin. Successivement :

1.

l’acteur du soin ; soit qui soigne :

le médecin… ? ;

2.

l’acté du soin ; soit qui est soigné :

un malade, ou plutôt une maladie… ? ;

3.

le contenu du soin ; soit de quoi est

composé l’acte de soins : d’observation, de prescription,

etc. ? ;

4.

la visée du soin ; soit quelle est la

finalité de cet acte : est-ce ce qu’on le fait pour guérir, plus modestement

pour calmer une douleur… ?

Il est convenu que la prochaine séance (16 décembre 2004) sera consacrée à la prolongation de cette discussion sur la base d’un exposé de Patrick Sansoy et Dominique Vuillaume (MILDT) sur ces différents thèmes.

–––––––––––––