Quand l’algèbre

mathématique aide à penser (et pas seulement à calculer)

la combinatoire musicale…

Samedi 15

février 2003, Ircam

(Séminaire Mamux)

François Nicolas

Je voudrais interroger les manières dont la

combinatoire musicale peut s’arrimer à l’algèbre

mathématique.

Toute une école de pensée, en particulier dans

les années cinquante du XXème siècle, a

proposé de prolonger le geste « sériel » de

Schoenberg en recourant à une algébrisation systématique

de la matière musicale. Les principaux noms de cette entreprise sont

bien connus : Milton Babbitt, Pierre Barbaud, Michel Philippot…

Cette orientation, transférant la charge des calculs musicaux à

la combinatoire mathématique, a connu un regain de jouvence avec le développement

de l’informatique musicale.

Si cette mathématisation de la combinatoire musicale

n’est pas sans mérite (j’en use en abondance), elle

n’est pas non plus sans péril : elle suggère

qu’une certaine rigueur algébrique pourrait être gage de

cohésion musicale, qu’une certaine cohérence des

déductions algébriques pourrait valoir pertinence pour un

développement musical. Où faire alors passer la frontière

entre un usage spécifiquement musical de cette algèbre et un

fétichisme des nombres, une servilité face aux

mathématiques ? La réponse ne va guère de soi :

certains soutiennent ainsi depuis longtemps que la musique, incapable de penser

entièrement par elle-même, serait intrinsèquement

subordonnée à la mathématique et devrait donc faire

ultimement valider ses idées par son tuteur mathématique. Deux

brèves citations pour exemplifier cette position :

· Thomas

d’Aquin d’abord : « La musique s’en remet aux

principes qui lui sont livrés par

l’arithmétique. »

· Leibniz

ensuite : « La musique est subalterne à

l’arithmétique »

Aujourd’hui que l’informatique musicale

multiplie les occasions de plier la musique aux lois de l’encodage et du

calcul numériques, il nous revient plus que jamais, à nous

musiciens, de tracer le fil d’une autonomie de pensée musicale qui

ne récuse cependant pas une alliance féconde avec la

pensée mathématique.

*

Pour traiter de cette voie en m’inscrivant dans le

thème obligé de cette journée, je partirai de quelques

remarques faites par Michel Philippot à l’occasion d’un

hommage rendu en 1976 à Milton Babbitt .

Philippot, s’en prenant à une

mécompréhension vulgaire de l’idée romantique

d’inspiration qui conduit à ce qu’il appelle « un

véritable nihilisme musical » ,

y propose de prendre appui sur ce que les mathématiques nous apprennent

en matière combinatoire.

Il relève ainsi l’intérêt de ce

qu’il nomme « les modèles mathématiques »

et dont il trouve l’archétype dans ce qui pour Milton Babbitt

constitue « un système musical » .

Si la création d’un système musical fait bien partie

intégrante de l’activité compositionnelle ,

le propre de Milton Babbitt — selon Michel Philippot —

serait de généraliser l’idée musicale de

série, non pas comme Boulez — c’est-à-dire en

étendant la combinatoire sérielle à tous les

paramètres du

son — mais en élargissant l’idée même de

série jusqu’à la notion de structure .

Philippot, explicitant ce qu’il entend par structure, décrit alors une structure algébrique

sur un ensemble mathématique et en vient ainsi à valider

l’hypothèse de Babbitt selon quoi la notion même de

composition musicale équivaudrait à celle de structuration

algébrique totale :

« l’idée de système musical est équivalente à celle de structure au sens mathématique du terme », écrit-il donc .

Ainsi « la conception d’une sérialisation

totale » viserait à généraliser les

systèmes mathématiques et conduirait par exemple à la

notion de structure de groupe .

Précisant qu’« à travers

l’histoire, les modèles mathématiques ont été

un puissant instrument pour développer l’imagination

musicale » ,

Philippot suggère cependant que cette équivalence entre musique

et mathématiques ne signifie pas identité mais vaut seulement

comparaison (« la transposition peut être comparée à l’opération

arithmétique d’addition » ).

Il précise cette autonomie relative en indiquant que si « une

telle structure de groupe garantit un niveau minimum d’organisation

musicale, cela cependant n’y suffit pas. En réalité la

structure [mathématique]

de groupe peut être comparée à une sorte d’enveloppe

dans laquelle des règles spécifique[ment musicales] de logique et de cohérence peuvent

être alors placées. » .

Philippot conclut alors sur cet énoncé : « la

cohérence d’un système musical donné est

proportionnelle à la quantité de ses contraintes mais

indépendante de leur nature. » .

Deux remarques sur ses propos.

1) Première remarque

S’il est vrai qu’on distingue la logique de la

mathématique par le fait que la première ne s’occupe que de

la forme des énoncés sans se soucier de l’existence

réelle des identités qu’ils convoquent, il faut alors tenir

que Philippot formule la thèse suivante : la logique musicale

trouverait sa formulation dans la mathématique.

Ou encore : si l’on peut distinguer formes

logiques de l’être et contenus d’être effectifs (ou existences réelles), alors

la mathématique constituerait à proprement parler la logique musicale —

je dis bien : la mathématique tout entière (donc

l’arithmétique, l’algèbre, la théorie des

groupes, etc.) et non pas la seule logique mathématisée —.

Cette thèse me semble éminemment

problématique. Ma conviction fondamentale est la suivante : la pertinence

des rapports mathématiques—musique n’a rien de

mystérieux si l’on veut bien admettre que les mathématiques

pensant l’être en tant qu’être, ce que les

mathématiques pensent vaut universellement pour tout être, pour

toute forme d’être et donc en particulier pour les êtres

musicaux : dit grossièrement le fait que 2+5=5+2=7 vaut aussi bien

pour des notes et des croches que pour des voitures ou des galaxies. Ceci se

dit plus subtilement — dans un langage philosophique —

ainsi : les mathématiques étant l’ontologie ,

elles valent pour tout étant.

Il n’y a donc pas lieu à mon sens de

s’étonner d’une certaine mathématisation de la

musique, ni de s’en offusquer. Le point que je veux aujourd’hui

réfléchir tient plutôt au statut donné par les

musiciens à cette application des

mathématiques à la musique (à cette application de

l’être en tant qu’être à l’être en

tant qu’étant musical) : la manière dont ceci est

réfléchi, thématisé par le musicien n’est pas indifférente pour

lui et il faut bien ici comme ailleurs se

battre sur les mots s’il est vrai, comme chacun en fin de compte le sait

fort bien, que céder sur les mots, c’est alors avoir

cédé sur les idées.

Que, contrairement à ce que formule Philippot,

l’application des mathématiques à la musique concerne

l’ontologie et l’ontique, non la logique, laisse alors

grand-ouverte la question de savoir ce qu’est la logique

musicale — je me suis déjà longuement expliqué

sur ce point ; je n’y reviendrai pas aujourd’hui —.

Aujourd’hui, je poserai seulement la question

suivante : selon quelle logique proprement musicale telle ou telle « application »

des mathématiques à la musique pourra-t-elle être

considérée par le musicien comme pertinente ou comme proprement insensée ?

2) Seconde remarque

Philippot, comme Babbitt, tend à rabattre un système musical sur une structure mathématique. Plus exactement, Philippot

opère la série de réductions suivantes : composer, c’est composer un système, donc des structures dont l’intelligence nous est donnée par

la mathématique,

essentiellement par l’algèbre ; soit les enchaînements suivants :

composer ®

système ®

structure ®

mathématique ® algèbre

Remarquons : on descend cette chaîne selon un

ordre de causalité sans se soucier ensuite de la remonter, sans trop

s’occuper donc de savoir ce que le point d’arrivée de cette

chaîne (l’algèbre mathématique en l’occurrence)

a pu perdre en cours de route de la composition musicale posée à

l’origine, a pu effacer de la nature proprement musicale des objets ainsi

traités… D’où une porte ouverte à tous les

obssessionnels de l’algèbre car cette chaîne

« déductive » suggère qu’on pourrait

remonter ce cours c’est-à-dire manipuler des structures

algébriques en sorte d’en

déduire des systèmes

dont la mise en œuvre musicale vaudrait ipso facto composition…

Mon commentaire sur le débat Philippot-Babbitt

s’arrêtera à ces deux remarques. Je ne souhaite pas rouvrir

ici le vaste débat des rapports entre mathématiques et

musique : nous l’avons exploré pendant un an dans le cadre du

séminaire mamuphi et un prochain

livre édité par l’Ircam va cet été mettre en

circulation les termes de ce débat.

*

Je voudrais aujourd’hui me demander plutôt de

quelle manière l’algèbre mathématique nous aide

à penser la combinatoire musicale.

Qu’elle nous aide à la calculer est

évident, et c’est bien à ce titre que tout un chacun y

recourt ordinairement : l’informatique musicale y fait ainsi ses

bénéfices. Mais je pose la question suivante :

l’algèbre mathématique aide-t-elle à penser, et pas

seulement à calculer la combinatoire musicale ?

Pour thématiser cette question qui engage une

pensée des rapports entre mathématiques et musique, je recourrai

une fois de plus à la théorie mathématique des

modèles qui est une manière intra-mathématique de

réfléchir les rapports entre mathématiques et un autre

domaine d’expérience qu’elles-mêmes.

Petite remarque préalable.

Il est a priori trois grands types de méthode pour

penser les rapports entre mathématiques et musique :

1) Un type proprement mathématique. Je

privilégie ici la théorie mathématique des modèles

(qui fait classiquement partie de la logique mathématique) mais on

pourrait en aborder d’autres.

2) Un type de méthode qui serait proprement

musical. À dire vrai, je n’en connais guère. Je peux

seulement indiquer que toute une part de mon travail de

compositeur — cette part pensive que j’appelle intellectualité

musicale — tend à le constituer,

à l’inventer, à le produire.

3) Reste un type qui serait proprement philosophique.

Il s’agirait cette fois d’examiner de quelle manière

mathématiques et musique sont en pensée contemporaines, de quelle

manière ces deux disciplines se conditionnent réciproquement,

etc.

Je privilégierai aujourd’hui la première

méthode car c’est elle qui offre l’avantage

d’être le mieux formalisée.

Je résumerai le fonctionnement de la théorie

mathématique des modèles au moyen du petit diagramme

suivant :

Un modèle

est formalisé par construction

d’une théorie ad

hoc ; puis les résultats de cette théorie sont interprétés dans le modèle ce qui tend à mettre au

jour des réalités inaperçues dans le modèle. Cette

dynamique rend compte de l’intérêt du détour

théorique, en particulier en termes de puissance de calcul. Le diagramme

suivant illustre ce mouvement :

On se demande s’il existe d’autres objets

musicaux tels que a. Le détour par la théorie permet de

générer d’autres objets mathématiques tels que

A : par exemple B. L’interprétation de B dans le champ

musical pointe alors l’objet ß recherché.

Pour donner un exemple concret de ce mouvement : quand

je me demande s’il existe d’autres séries dodécaphoniques

« tous intervalles » que la série de Berg {la,

la#, sol#, si, sol, do, fa#, do#, fa, ré, mi, ré#}, la

formalisation mathématique du problème — la

série des intervalles se formalisera numériquement ainsi :

{1, 10, 3, 8, 5, 6, 7, 4, 9, 2, 11, 6} — va me permettre de calculer

les 1928 formes numériques équivalentes qui

s’interprèteront alors comme 519 séries

dodécaphoniques tous intervalles différentes.

Ainsi la théorisation permet de déduire une

série de résultats lesquels, par interprétation dans le

modèle, élargissent alors le champ des objets musicaux

susceptibles d’entretenir des rapports intéressants avec

l’objet posé au départ.

Cet usage de l’algèbre mathématique

théorisant une combinatoire musicale en vue de calculer toutes les

solutions d’un problème posé en termes musicaux est le plus

ordinaire. Il n’y a pas lieu de le critiquer bien sûr. On peut

simplement se demander dans ce cas dans quelle mesure cet usage principalement

calculatoire de la théorie mathématique permet ou non de mieux

comprendre le problème musical posé, permet ou non de penser plus

avant la combinatoire musicale et pas seulement d’y calculer ;

soit : comment mieux calculer la combinatoire musicale permet-il de mieux

la penser ?

Si l’on se reporte par exemple à

l’article mentionné précédemment de Michel

Philippot, qu’est-ce que le détour par les structures

algébriques — en particulier par la structure de

groupe — permet aux yeux même de Philippot de mieux penser

quant à la musique ? À relire l’article sous cet

angle, pas grand chose n’est en vérité

dégagé, et ce manque n’est pas sans importance à mes

yeux : il me semble un défaut, inclinant le musicien à

adopter la thèse de Thomas d’Aquin et de Leibniz plutôt

qu’à doter la musique d’une autonomie de

pensée…

Il ne me semble donc pas indifférent pour le

développement à long terme du monde de la musique comme monde

autonome de pensée, non comme champ ludique sans enjeu parmi bien

d’autres, que le musicien s’astreigne à

réfléchir ces calculs que la formalisation mathématique

lui offre généreusement : il importe que cette

réflexion, que la mathématique poursuit pour son propre compte

dans le champ par exemple de la théorie des modèles, la musique

le fasse aussi pour son compte propre sans en déléguer la

responsabilité à la philosophie. Il en va là de

l’existence ou non d’une intellectualité musicale, et

l’on peut penser que de cette existence dépend qu’il y ait

ou non dans les temps qui viennent les musiciens aptes à répondre

aux défis posés par ces temps à la musique…

Pour contribuer à élargir le

déploiement d’une telle intellectualité musicale, je

voudrais illustrer un autre usage possible de la théorie

mathématique non plus cette fois pour mieux calculer tel ou tel

problème posé en termes de combinatoire musicale mais directement

pour mieux penser ce problème comme tel. J’illustrerai ce nouvel

usage du diagramme suivant :

L’idée est la suivante : on se demande

quel rapport musical il peut y avoir entre les deux objets musicaux a et

ß. Pour cela, on va formaliser mathématiquement ces deux objets

(d’où les deux objets mathématiques A et B) et on va alors

se demander quel rapport mathématique il peut y avoir entre A et B

(partie gauche du diagramme). Si l’on arrive alors à produire ce

rapport mathématique (double flèche du second diagramme), on

escompte que celui-ci va suggérer un rapport équivalent,

d’ordre cette fois musical, entre a et ß (soit la

double flèche en pointillé).

Je vais donner deux exemples concrets de cette

démarche, prélevés dans notre espace de travail du jour

c’est-à-dire engageant des problèmes de combinatoire

musicale :

· la

formalisation d’un renversement rétrogradé comme ruban de

Möbius ;

· une

interprétation musicale des pavages apériodiques de Penrose.

Ces deux exemples de combinatoire ont, comme vous allez le

voir, pour caractéristique significative d’être moins des

cas de construction progressive (allant d’éléments

soigneusement sélectionnés aux petites parties qu’il est

possible de former à partir d’eux puis à des regroupements

encore plus vastes) que des cas où formalisation et

interprétation portent d’emblée sur des ensembles

constitués, où combinatoire musicale et algèbre

mathématique opèrent sur des sous-ensembles, des familles de

parties plutôt que sur de simples éléments, des

problèmes donc où la relation qui importe est celle

d’inclusion plus que d’appartenance, bref des situations relevant

de la topologie algébrique plutôt que de l’algèbre

topologique…

Examinons ces deux situations de pensée.

I. Renversement rétrogradé et ruban de Möbius

L’histoire musicale présente de nombreuses

situations où le renversement d’une structure musicale horizontale

(ligne mélodique, série des hauteurs, etc.) s’associe

à sa rétrogradation.

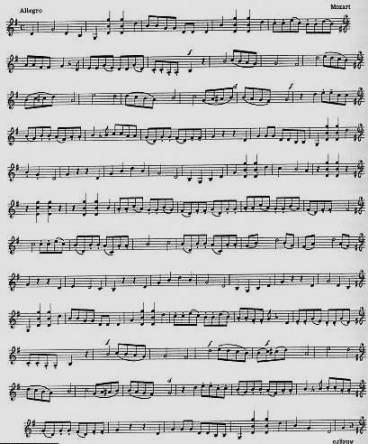

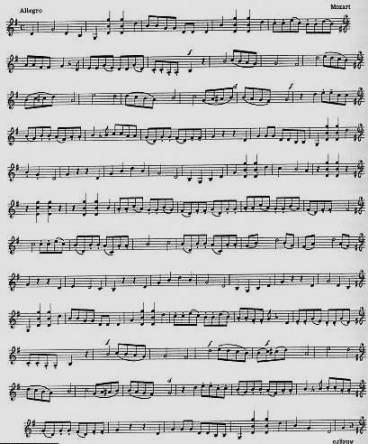

Pour en donner un seul exemple, voici un canon de Mozart qui

se joue simultanément par deux instrumentistes se faisant face et lisant

un même partition de part et d’autre d’une seule table :

Il n’est pas tout à fait strictement la

rétrogradation d’un renversement mais l’esprit de la

combinatoire musicale est bien celui-ci. Le canon obtenu est d’abord

à l’octave puis à la tierce ou la sixte…

Voici un exemple plus strict de renversement

rétrogradé. Je l’extraie d’une des mes

œuvres : Passage II (1985)

pour trois flûtes :

Passage II (pour trois flûtes, 1985 – Éd.

Jobert) : mesures 33-48

Cette fois les opérations combinatoires sont

très strictes, aux altérations près. Pour les mettre en

valeur, voici une seconde présentation de la partition,

dépouillée cette fois de toute notation en sorte de la

réduire à ses seules notes — je les ai parfois

réorthographiées (un si bémol devenant par exemple un la #) et allégées de leurs

altérations en sorte de mettre en évidence la

propriété combinatoire de ce passage — :

Si vous repliez le second système sur le premier

(selon un pli horizontal) vous obtenez alors une superposition exacte qui

indique que ce second système est bien la reprise du premier selon une

inversion générale du haut et du bas comme de l’avant et de

l’après.

Par-delà la dimension ludique de cette combinatoire,

y a-t-il là une visée musicale quelconque ou ceci reste-t-il un

simple jeu sans enjeu ?

Dans Passage II, en

tous les cas, l’enjeu est le suivant : cette rétrogradation

renversée prend place au centre de la pièce et compose un moment

de basculement général du discours musical dont on ne saisit plus

bien, quand on le parcourt à l’audition, s’il est encore

développement ou répétition, s’il est une

avancée ou un retour en arrière. Bref ce passage ainsi composé

et placé là, au centre de l’œuvre, constitue un moment

de vacillation dans la perception d’une progression temporelle, un moment

de désorientation de l’oreille dans le temps.

Pour mieux en comprendre la structure interne, il faut ici,

comme je l’ai indiqué, le retourner pour le déchiffrer par

transparence à l’envers : cette opération

géométrique délivre la vérité combinatoire

ce passage car il indique qu’il s’agit là tout simplement

d’une bande de Möbius qui se trouve parcourue une première

fois la tête en haut et une seconde fois la tête en bas.

L’ensemble de ce passage peut ainsi être conçu comme la circulation

sur une bande de Möbius de huit mesures de long, le second système

ne représentant alors qu’un second tour parcouru à

l’envers du premier.

Finalement cette combinatoire musicale de Passage II peut se formaliser ainsi :

En quoi le fait de nommer « ruban de

Möbius » ce renversement rétrogradé apporte-t-il

quelque chose ou s’agit-il seulement là d’une sorte de

snobisme consistant à rebaptiser des réalités somme toute

vulgaires, en croyant ainsi les anoblir ?

Ce que je veux rapidement vous montrer c’est que cette

formalisation mathématique de la combinatoire musicale va

délivrer une compréhension plus profonde de l’effet musical

visé, une compréhension ontologique et non plus seulement la

constatation empirique d’une propriété.

Je suivrai pour cela le travail d’Albert Lautman

qui propose de distinguer propriétés intrinsèques et propriétés

extrinsèques d’un être.

· Il

appelle propriétés intrinsèques d’un être (ou propriétés

internes, propriétés de structure) les propriétés de cet être

indépendantes de sa position dans l’espace. Elles appartiennent

donc en propre à cet être et constituent ce que Lautman appelle

une analytique.

· Les

propriétés extrinsèques (ou propriétés d’insertion, propriétés

de situation), elles, traduisent la

solidarité d’un être et de l’univers au sein duquel il

est plongé et constituent ce que Lautman appelle une esthétique.

Dans quel cas ces deux types de propriété

sont-elles ou ne sont-elles pas indépendants ? Comment peut-on

concevoir une interaction des unes sur les autres ? Lautman donne ici deux

exemples de démarches philosophiques :

· Leibniz

incarne la voie qui intériorise les propriétés extrinsèques

en les projetant en propriétés intrinsèques. Leibniz tente

en effet de réduire les rapports que la monade soutient avec toutes les

autres monades en propriétés internes, enveloppées dans

l’essence de la monade individuelle. D’où une sympathie

universelle qui se projette en chaque monade, laquelle représente

exactement l’univers à sa manière.

· À

l’opposé Kant postule une stricte distinction sans réduction

possible des unes aux autres en remarquant l’incongruence de figures

symétriques qui ne sont donc pas superposables (telles les mains gauche

et droite). Ces différences entre ces figures résultent en fait

de la différence des places qu’occupent ces corps dans

l’espace sensible et non pas d’une différence dans les

propriétés internes de ces corps. D’où, selon Kant,

une distinction entre la raison qui ne peut

que caractériser de façon abstraite les propriétés

intrinsèques des corps géométriques (raison

analytique donc, pour reprendre les termes

de Lautman) et l’intuition sensible (ou intuition

qu’on pourrait dire esthétique) qui appréhende la position dans

l’espace de ces corps et se réfère à

l’orientation de l’espace entier.

Sur cette base, Lautman examine les propriétés

mathématiques de l’anneau de Möbius et relève la

dualité suivante :

· d’un

côté la bande de Möbius est unilatère (elle a un seule

face) ;

· d’un

autre côté, elle est inorientable.

Il se demande alors s’il y a un lien

mathématique entre ces deux types de propriété sachant que

le fait d’être non-orientable constitue une propriété

intrinsèque de cette bande quand le fait d’avoir un seul

côté constitue pour cette même bande une propriété

essentiellement extrinsèque (par exemple dans un espace non euclidien,

une telle bande peut être bilatère !). On se trouve donc ici

apparemment face à une stricte distinction des propriétés,

un étroit cloisonnement entre propriétés

intrinsèques de structure et propriétés

extrinsèques de situation.

Or — surprise mathématique — on

démontre que dans un espace orientable à n dimensions, il y a pour une variété

à n-1 dimensions

équivalence entre le fait d’être bilatère et le fait

d’être orientable et, réciproquement, équivalence

entre le fait d’être unilatère et le fait d’être

non-orientable. Donc les propriétés géométriques de

relation se laissent ici dans une très large mesure exprimer en

propriétés algébriques intrinsèques et l’on

voit ici s’évanouir la distinction kantienne d’une

esthétique et d’une analytique.

Dit plus simplement, concernant notre bande de Möbius

musicale plongée dans l’espace ordinaire euclidien à trois

dimensions, il y a bien corrélation ontologique entre

propriétés extrinsèques (maniées par

l’écriture et la partition) et propriétés

intrinsèques (appropriées par l’oreille qui parcourt cette

bande au fil d’une écoute constamment locale et immergée

dans le flot musical) c’est-à-dire empiriquement entre la

symétrie inversée pour l’œil et la désorientation

pour l’oreille.

Je ne m’étends pas sur les conséquences

théoriques de tout ceci, en particulier pour articuler soigneusement la

différence entre aspect extérieur d’une œuvre et

ce que j’aime appeler son inspect

(c’est-à-dire sa forme telle que saisie de

l’intérieur même de son déroulement) .

Je veux seulement relever que la formalisation mathématique permet de

saisir pourquoi une opération d’écriture (ou combinatoire

extrinsèque consistant à rétrograder et inverser) est

ontologiquement associable à une propriété

intrinsèque, cette fois de perception sonore et non plus de

déchiffrage visuel.

La formalisation mathématique n’a pas ici pour

vertu de faciliter le calcul musical mais, permettant au musicien de comprendre

le pourquoi d’un effet, elle lui permet de mieux penser ce qu’il

fait artisanalement. Elle peut alors le conduire non seulement à

entreprendre de nouveaux calculs combinatoires de ce même type mais, plus

encore, à imaginer ce que pourrait vouloir dire que de plonger cette

même partition dans un espace cette fois non euclidien.

Je laisse ici ouvert ce champ prospectif : je veux

simplement relever l’effet dynamisant pour l’imagination musicienne

que peut avoir la pensée formalisée.

II. Pavage de Penrose et composition musicale

Venons-en à mon second exemple de combinatoire

(toujours associée à la manipulation de parties musicales

plutôt qu’à un engendrement élémentaire) pour

montrer cette fois comment une formalisation mathématique peut ouvrir la

possibilité d’une existence musicale ; le détour par

l’algèbre mathématique élargit ici la pensée

musicale en donnant droit à certaines formes de pratiques

compositionnelles : celles qui vont du global au local, qui agissent en

peuplant un espace global préformé de parties

prélevées dans une famille donnée. L’exemple canonique

en musique contemporaine est celui de Stockhausen qui, à l’inverse

de la pratique du développement d’un Boulez générant

le tout à partir d’une combinatoire élémentaire,

vise plutôt à occuper une totalité

pré-délimitée par mise en jeu d’entités

elles-mêmes pré-formées. On peut également trouver

trace d’un tel type de préoccupation chez un Jean-Sébastien

Bach entreprenant par exemple de composer un choral pour orgue sur la base

d’un cantus firmus préexistant qui lui fournit moins un

thème à développer (cas des fugues dont le sujet est

prélevé dans la tête d’un cantus firmus) qu’une

longue mélodie, structurée en diverses parties, l’enjeu

compositionnel devenant alors d’organiser l’œuvre autour de ce

vaste conduit en sorte qu’il la traverse de part en part. Soit une

école compositionnelle qu’on pourrait appeler celle de

l’occupation (Bach-Stockhausen…) face à celle du

développement (Beethoven-Boulez…).

Vous vous doutez bien que, si je m’intéresse

à cette problématique compositionnelle de l’occupation (qui

va du global au local, à l’inverse du développement

procédant de la partie vers le tout), c’est parce que mon propre

travail compositionnel se nourrit prioritairement de cette dynamique : comment

occuper un espace pré-dimensionné de gestes pré-existants

plutôt qu’à l’inverse jusqu’à quelles

dimensions pousser le développement de telle idée

séminale) ?

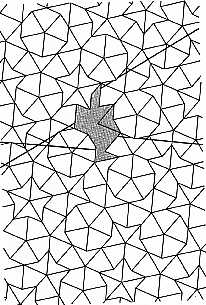

Les pavages de Penrose vont ici nous fournir matière

à penser.

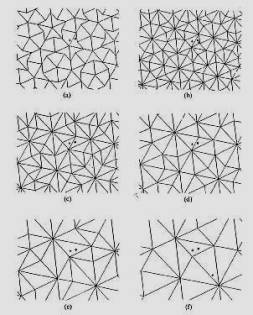

La géométrie étudie les différentes

manières de paver le plan. On peut ainsi recouvrir le plan avec deux

formes simples (des « cerfs-volants » et des

« flèches »

dont les proportions géométriques sont fixées selon le

nombre d’or et que l’on ne convient d’assembler que selon

certaines règles spécifiées) qui conduisent à un

pavage non périodique (non périodique voulant dire : qui ne se répète

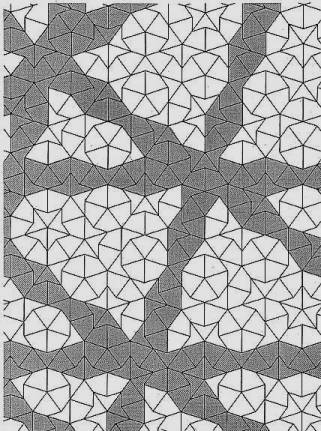

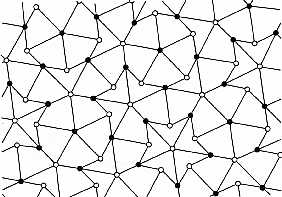

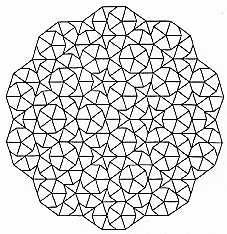

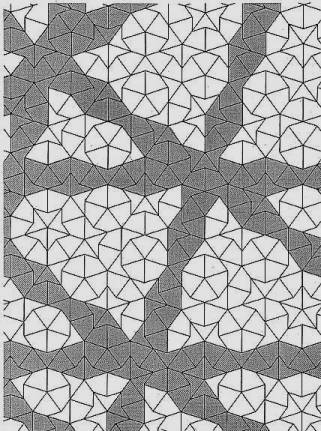

pas). Voici deux exemples d’un tel pavage dit de Penrose.

La mathématique

démontre alors les deux résultats suivants :

1. Il existe une infinité de manières

différentes de paver le plan avec ces deux tuiles (manières différentes voulant dire : on ne peut passer de l’une

à l’autre par glissement du plan sur lui-même).

2. Par contre tout découpage fini se retrouve

dans toutes les manières. C’est dire qu’il est proprement impossible

de montrer une région (si montrer veut dire exhiber un extrait du pavage, comme le

fait notre dessin) qui ne se retrouverait dans toutes les manières.

Aucun moyen donc pour l’œil de savoir qu’il n’y a pas

une seule manière de paver mais bien une infinité. Notre

œil, attaché au fini, ne saurait suivre ici la raison dans sa

compréhension de l’infini.

Ces résultats mathématiques éclairent

déjà un point musical capital : l’écoute

musicale, relevant d’une pensée corrélant le sensible

à l’intelligible, se lève au point

où le sensible ne se cantonne plus au régime du perceptible pour

s’ouvrir à un nouveau principe d’intelligibilité ne

relevant plus du montrable mais inaugurant la rationalité musicale

d’infinités non représentables. Ou encore : de

même que dans les pavages de Penrose la raison sait ce que

l’œil ne saurait voir, de même en musique

l’écoute « intelligente » entend

au-delà de ce que l’oreille perçoit.

Mais je voudrais convoquer ces pavages pour d’autres propriétés,

plus combinatoires.

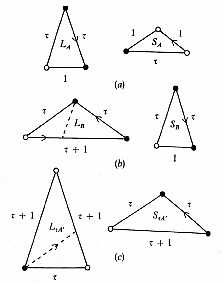

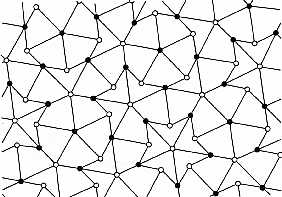

Le point qui m’importe est le suivant : on

démontre qu’il existe une isomorphie locale de ces pavages

c’est-à-dire que chaque échelle de pavage correspond

biunivoquement à un autre pavage apériodique du même type

mais à une échelle immédiatement supérieure et

à une échelle immédiatement inférieure selon

certains principes précis de composition/décomposition des

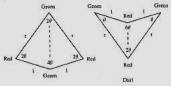

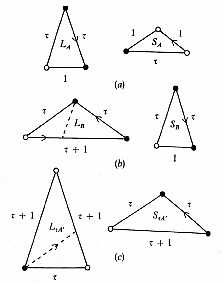

tuiles. Le schéma suivant illustre le mouvement de composition des

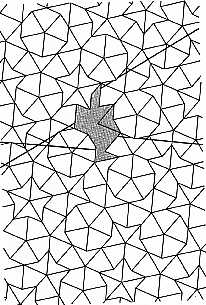

tuiles conduisant à de plus vastes tuiles de mêmes formes :

Tuiles

« cerfs-volants » et

« flèches » :

Changement

d’échelle des tuiles :

Changement

d’échelle du pavage :

Le point remarquable est alors le suivant : on montre

que si on se donne à la fois un jeu de tuiles d’une échelle

donnée et une forme globale qu’il s’agit de recouvrir par

les premières, on ne saurait y arriver par ajout successif de tuiles

élémentaires, par extension progressive d’un noyau initial

et que le seul moyen d’y parvenir est de suivre un plan global

d’occupation de cet espace pré-défini.

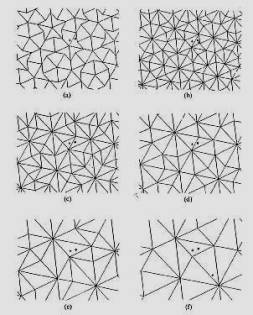

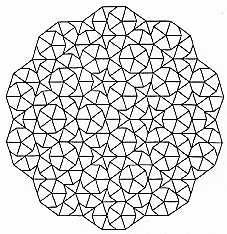

Remplissage

d’une « roue » :

Vous le comprendrez intuitivement : la loi

d’isomorphie locale mentionnée précédemment va

impliquer un travail de décomposition plutôt que de composition

c’est-à-dire va circuler d’un plan global fixant les quelques

tuiles de grande échelle aptes à recouvrir notre forme

pré-définie pour ensuite les décomposer en des

échelles progressivement plus petites de tuiles jusqu’à

arriver à l’échelle minimale des tuiles. Vous voyez

l’équivalent avec notre problème musical : la

composition ici doit être avant tout une décomposition, disons une

analytique progressivement déployée à partir d’une

proposition initialement synthétique.

Si vous opérez à l’inverse, par

combinaison de proche en proche des tuiles d’échelle minimale,

vous aboutirez nécessairement à un trou que vous ne pourrez

combler avec votre outillage si bien que prolonger éventuellement votre

développement au-delà de ce trou ne pourra plus se faire

qu’en le contournant.

Trou

« essentiel » :

Les mathématiciens ont exploré la forme de ces

trous et ont démontré qu’il y avait 61 formes

différentes pour ceux de ces trous qui s’avèrent

« essentiels » .

Petite digression

Tout ceci, qui nous intéresse pour la composition musicale — j’y

reviendrai —, intéresse également les cristallographes.

Ceux-ci étudient en effet les cristaux naturels

générés par concrétion progressive à partir

d’un noyau et avaient exploré ainsi les différentes formes

de pavage de l’espace. L’idée s’était

naturellement imposée que dans la nature les cristaux ne pouvaient

n’être donc que périodiques puisque leur dynamique

même de constitution était à la fois progressive (allant du

plus petit au plus grand) et homogène. Or les cristallographes ont

découvert des structures naturelles apériodiques pour lesquelles

l’impératif précédemment indiqué

s’appliquait parfaitement : comme on ne peut générer

de tels pavages de proche en proche mais qu’il faut un plan

d’ensemble pour arriver à paver sans trou le volume avec les

cristaux élémentaires les plus basiques, ceci voudrait-il donc

dire qu’un architecte se tenait ici en embuscade, dirigeant secrètement

l’édification du cristal en fonction de la taille à

atteindre ? L’existence de ces quasi-cristaux (ou structures

cristallines apériodiques) constituerait-elle ainsi une preuve de

l’existence de Dieu, tout du moins d’un dieu du cristal ?

L’élucidation de ce mystère tient au

fait qu’il est très facile de générer une structure

apériodique à partir d’une structure entièrement

périodique : il suffit simplement que cette dernière soit

d’une dimension supérieure à la première et que la

première en soit une projection particulière.

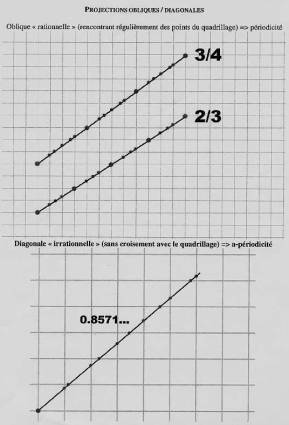

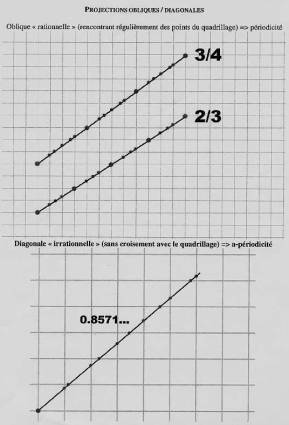

Pour illustrer ce point il suffit de voir qu’une

droite traversant un quadrillage régulier se verra striée

d’intervalles périodiques si elle croise ce quadrillage en aux

deux points. Mais si cette droite ne rencontre qu’un point de tout ce

quadrillage (ce qui est simplement dire que sa pente est réglée

par un rapport irrationnel), alors les segments qui y seront

découpés par le quadrillage seront apériodiques.

Apériodicité

par projection diagonale d’une périodicité

Dans le cas des quasi-cristaux considérés (en

trois dimensions), l’apériodicité du pavage

s’obtenait par projection d’une structure périodique dans un

espace à cinq dimensions.

Revenons à l’interprétation musicale de

notre composition/décomposition.

La théorie mathématique des pavages

apériodiques de Penrose rend à mon sens raison de ce point :

il n’est pas vrai que la composition musicale soit essentiellement

développement. Elle peut être aussi — elle doit

être également — occupation. Ou encore : elle

n’est pas seulement conquête de nouveaux territoires mais

peut-être aussi — doit être

également — peuplement de territoires découverts. Soit

les deux grandes voies compositionnelles que j’ai appelées celles

de Beethoven-Boulez et celle de Bach-Stockhausen (rappelons au passage que le

jeune Boulez indexait le Clavier bien tempéré à un « manifeste

d’occupation » de l’espace tonal tempéré

qui était offert à Bach par son époque sans qu’il

ait eu besoin de le conquérir. J’ajouterai que les forces que Bach

convoquait pour cette occupation était celles de la polyphonie et du

contrepoint et qu’il disposait ainsi musicalement à la fois

d’un espace stratégique et des forces aptes à l’occuper…).

Dans la problématique compositionnelle du

développement, le lien entre idée de base (geste initial,

thème de départ…) et forme engendrée est

capitale : c’est ici le thème qui engendre la forme. Dans la

composition conçue comme occupation d’une forme, comme prise de

possession d’un espace, comme appropriation d’un lieu, comme

emprise sur une intervalle de temps, comme contrôle exercé sur une

vaste durée, le lien est tout autant étroit entre matériau

de base et forme globale si bien que l’inspiration du compositeur

consiste en vérité à se donner le couple singulier des

deux, un peu comme Beethoven se donnait à la fois un thème et la

grande forme symphonique qu’il serait en état de

générer …

Ainsi l’algèbre mathématique (ici cette

manière très moderne d’algébriser la

géométrie) donne-t-elle à penser sur la combinatoire

musicale par-delà les cas — les plus nombreux, il est

vrai — où elle l’aide à calculer.

Il me semble nécessaire d’en revenir à

cette manière de voir les choses si l’on souhaite prolonger

l’alliance mathématiques—musique sans retourner à la

manière dont une certaine application de l’algèbre à

la combinatoire musicale a pu servir de paravent pour dissimuler une indigence

de pensée proprement musicale.

Et je terminerai sur cette remarque : rehausser la

dimension de pensée de la mathématique et pas seulement sa

puissance incomparable de calcul me semble une ressource dont ne sauraient se

priver les musiciens qui ne se satisfont pas d’un état purement

artisanal de la composition musicale.

–––

Bibliographie de François Nicolas

sur Musique et mathématiques

Musique et mathématiques

· “Partages

d’écriture : Mathématique et Musique sont-elles

contemporaines ?” Cahiers du CREM (n° 1-2, 1986)

· “Nombre,

note et oeuvre musicale” Actes de la 3° ICMPC (Liège, 1994)

www.entretemps.asso.fr/Nicolas/TextesNic/nombre.html

· “Musique,

mathématiques et philosophie : que vient faire ici la

philosophie ?” (Ircam, 7 octobre 2000, Séminaire Entretemps

www.entretemps.asso.fr/Nicolas/TextesNic/MathMusPhi.html

· “Y a-t-il une connivence

singulière entre musique et mathématiques ?

Évaluation critique” (Bobigny, janvier 2003)

www.entretemps.asso.fr/Nicolas/TextesNic/Bobigny.html

· “Penser

la musique avec les

mathématiques ?” (Livre collectif à paraître aux

éditions Ircam, 2003)

www.entretemps.asso.fr/Seminaire/mamuphi.html

Logique musicale

· “Qu’est-ce

qu’une logique musicale ?” (décembre 1999, Forum

Diderot, Ircam)

www.entretemps.asso.fr/Nicolas/TextesNic/Diderot/LogiqueDiderot.html

· “Qu’espérer des

logiques musicales mises en œuvre au XX° siècle ?” -

in “Musique contemporaine /

Perspectives théoriques et philosophiques” (dir. I. Deliège

et M. Paddison - Mardaga, 2000)

www.entretemps.asso.fr/Nicolas/TextesNic/LogiqueBruxelles.html

· “Questions

de logique : écriture, dialectique et stratégie musicales”

- paru en anglais (Questions on logic: writing, dialectics and musical

strategies) chez Springer-Verlag in Mathematics and Music, 2002

www.entretemps.asso.fr/Nicolas/TextesNic/QuestionsDeLogique.html

www.entretemps.asso.fr/Nicolas/TextesNic/QuestionsOfLogic.html

Musique et informatique

· “Musique

et ordinateur : quelques questions” Entretemps (n° 10, 1992)

www.entretemps.asso.fr/Nicolas/TextesNic/ETS10.html

· “Le

problème de la double écriture (traditionnelle et

informatique)” in Analyse et

création musicales (L’Harmattan, 2001) et le cahier

d’analyse sur Dans la distance

(Marc Battier – Ircam, 1997)

www.entretemps.asso.fr/Nicolas/TextesNic/DLDcahier.html

Divers

Lettres musicale et mathématique

· “De

l’instance de la lettre dans la musique” (Quarto,

n° 65 : Les Lettres de la jouissance, 1998)

www.entretemps.asso.fr/Nicolas/TextesNic/DEA.html

Audition musicale et intégration mathématique

· “La troisième audition est

la bonne (De l’audition musicale conçue comme une

intégration) ” Musicæ Scientæ (n° 2, 1997)

www.entretemps.asso.fr/Nicolas/TextesNic/Audition3.html

Diagonales musicale et mathématique…

· “Le style diagonal de

pensée : une volonté musicale non constructiviste” in Musique, rationalité,

langage — Cahiers de philosophie du langage n° 3, L’Harmattan,

1998)

www.entretemps.asso.fr/Nicolas/TextesNic/SDP.html

Albert Lautman

· “Quelle

unité pour l’œuvre musicale ? (Une lecture d’A.

Lautman)” Conférence Horlieu (Lyon, 1996)

www.entretemps.asso.fr/Nicolas/TextesNic/Lautman.html

Michel Philippot

· “Ce

doit être ! (Essai sur les écrits de Michel Philippot)”

in Michel. Philippot (Éd.

Entretemps, 1994)

www.entretemps.asso.fr/Nicolas/TextesNic/Cedoitetre.html

· “Michel

Philippot, un nom qui demeure” Bulletin de l’Association Michel

Philippot (n° 1, 1996)

www.entretemps.asso.fr/Philippot/bulletin1.html

· “Michel

Philippot et la recherche musicale” in Radios et télévision au temps des

événements d’Algérie (L’Harmattan, 1999)

Iannis Xenakis

· “Le

monde de l’art n’est pas le monde du pardon” Entretemps

(n° 6, 1988)

www.entretemps.asso.fr/Nicolas/TextesNic/Xenakis.html

––––––