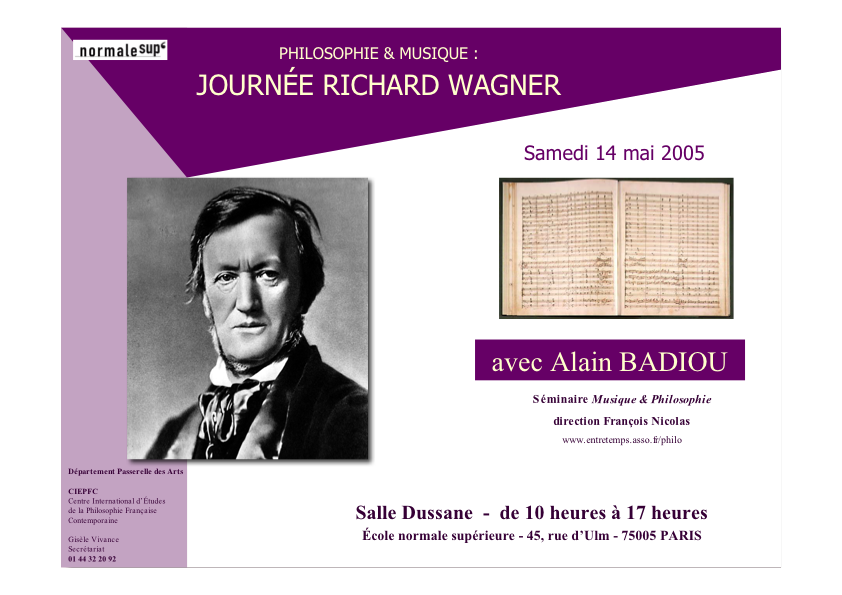

Journée Richard Wagner [1]

(Ens,

14 mai 2005)

[

voir enregistrement de la journée : https://youtu.be/9M36pIyhAN0

et https://youtu.be/stips83RhZk ]

Plan

(transcription

par Nancy Mentelin)

Alain Badiou : Présentation

philosophique.................................................................................. 3

François Nicolas : Introduction musicienne................................................................................. 4

Une généalogie…..................................................................................................................... 4

Un déplacement surprenant…................................................................................................... 5

Quel aujourd’hui musical ?....................................................................................................... 5

Une première période, de cinquante ans.................................................................................. 5

Une seconde période, d’un siècle............................................................................................ 6

Une troisième période, d’un millénaire.................................................................................... 7

Wagner aujourd’hui ?............................................................................................................... 8

Wagner pour le XX° siècle musical…...................................................................................... 8

Pourquoi Wagner ?................................................................................................................ 9

Mais Wagner quand même….................................................................................................. 9

Wagner, pour l’œuvre grande.................................................................................................. 10

Alain Badiou.............................................................................................................................. 12

0 — Ouverture........................................................................................................................ 12

Une série généalogique........................................................................................................ 12

Une série idéologico-politique.............................................................................................. 12

Premier procès.................................................................................................................... 14

Deuxième procès.................................................................................................................. 14

Troisième procès.................................................................................................................. 14

Quatrième procès................................................................................................................. 15

Cinquième procès................................................................................................................ 15

Sixième procès..................................................................................................................... 15

Écoute du quintette (scène 4 de l’acte III) des Maîtres

Chanteurs........................................ 18

1 — Musique et unification..................................................................................................... 19

Écoute du monologue de Sachs, au début de l’acte III des Maîtres

Chanteurs....................... 19

2 — Musique et déchirement/souffrance.................................................................................. 21

Écoute du récit du voyage à Rome au troisième acte (scène 3)

de Tannhäuser...................... 23

3 — Musique et résolution des différences............................................................................... 25

Conclusion du Crépuscule des Dieux.................................................................................... 25

Conclusion des Maîtres Chanteurs........................................................................................ 26

Conclusion de Parsifal.......................................................................................................... 26

Présentation de la fin du Crépuscule des Dieux par

François Nicolas................................... 28

Écoute de la fin du Crépuscule des Dieux.......................................................................... 29

Écoute du monologue final de Sachs dans Les Maîtres Chanteurs....................................... 30

Écoute de la péroraison de Parsifal.................................................................................... 32

4 — Musique et théâtralisation................................................................................................ 34

Écoute du grand monologue de Wotan au second acte (scène 2) de

la Walkyrie.................... 35

5 — Musique et attente vaine.................................................................................................. 36

Écoute du second monologue de Tristan du début de l’acte III............................................. 36

6 — Musique et transition....................................................................................................... 37

Le temps du passage entre les mondes................................................................................... 37

Présentation de la « scène de la transformation »

dans Parsifal par François Nicolas............ 38

Écoute de la scène de la transformation dans l’acte I de

Parsifal.......................................... 38

Le temps de l’intervalle incertain.......................................................................................... 38

Écoute de l’ouverture de l’acte III de Tannhäuser............................................................... 39

Le temps du paradoxe logique.............................................................................................. 39

Écoute du monologue de Hagen (acte I, scène 2) du Crépuscule

des Dieux.......................... 40

François Nicolas : Remarque............................................................................................... 40

Conclusion............................................................................................................................. 41

1. La création d’impossible................................................................................................... 41

2. La multiplicité des hypothèses........................................................................................... 41

3. L’acceptation au présent de la division.............................................................................. 41

4. La non-dialecticité des résolutions.................................................................................... 41

5. La métamorphose sans finalité.......................................................................................... 42

*

**

Alain

Badiou : Présentation philosophique

Cette journée est consacrée à Richard Wagner, à ce que

Nietzsche il y a assez longtemps déjà appelait « le cas Wagner ».

Nous suscitons, traitons et ressuscitons le cas Wagner, et

je voudrais juste dire, avant de passer la parole à François Nicolas, que cette

journée a au moins un triple caractère :

• D’abord, et c’est probablement l’aspect le moins

important, elle a une forte dimension subjective car Wagner est pour moi un

signifiant important de très longue date.

Permettez quelques points de biographie un peu

insignifiants, bref plongeon dans l’antériorité historique des choses : ma

mère était passionnée de Wagner, je dirais même que c’était sans doute son

rapport à la sphère de l’art en général le plus significatif et le plus

important, et j’avais un peu envie de lui dédier cette journée.

Il en est résulté un point encore plus contingent, à savoir

que je suis allé à Bayreuth extrêmement tôt, à l’âge de seize ans, presque à

l’époque où Bayreuth reprenait, après la guerre : j’ai donc vu les toutes

premières mises en scènes de Wieland Wagner. Cela constituait évidemment dans

l’histoire des mises en scène de Wagner une révolution d’une amplitude

considérable : c’était vraiment une métamorphose de la conception scénique

de Wagner, fondée en particulier sur une destruction de toute dimension

anecdotique. La mise en scène était directement, si l’on peut dire, à nu sur

les symboles.

Ensuite, avec ma femme, Françoise Badiou, qui est d’ailleurs

présente aujourd’hui, ces expéditions à Bayreuth sont devenues en quelque

manière amoureuses.

Enfin, il s’est trouvé que, dans le cadre des études

elles-mêmes, Wagner a eu une importance symbolique à cette époque où l’école

était autre chose que ce qu’elle est devenue, puisque j’ai conclu ma copie de

concours général de français par une référence à la représentation de Parsifal

à Bayreuth.

Vous voyez, il y a là une surcharge subjective considérable…

J’ai traversé une longue période de semi-répression

idéologique de Wagner ; nous reviendrons sur ce point concernant

précisément les démêlés du cas Wagner.

Puis, pour toutes sortes de raisons, il m’est venu l’idée de

reprendre le combat, de marcher de nouveau sous le drapeau de Wagner en le

transformant un peu, en le regardant de plus près. C’est l’une des

significations subjectives de cette journée.

• La deuxième, c’est que cette dernière porte sur un

point précis de ce que j’appelle le rapport entre la philosophie et ses

conditions puisque Wagner sollicite – comme on le verra – de se disposer comme

condition de la philosophie de façon particulièrement forte : il y a quelque

chose, chez lui, qui attire tantôt l’amour du philosophe, tantôt sa haine, ou

bien la succession ou le mélange des deux.

Il y a aussi bien le cas Nietzsche, dans sa relation à

Wagner.

Sur la question de la philosophie et de ses conditions, on

touche là à un point sensible, nodal, qui constitue évidemment l’hypothèse de

cette journée, peut-être en voie de rénovation, de transformation, s’ouvrant à

des hypothèses nouvelles.

• Le troisième point présente une interlocution

effective avec la musique et les musiciens, à travers la personne de François

Nicolas ici présent : il s’agit donc non seulement abstraitement de la

philosophie et de la musique mais vraiment d’une disposition concrète de ce

type-là.

Cela implique que c’est une journée qui a des aspects que je

qualifierais de techniques au bon sens du terme : nous n’allons pas

seulement être dans la parole, nous allons également regarder du Wagner, en

assez grande quantité à vrai dire — je dis regarder parce qu’à la faveur des

merveilles du DVD, on va être comme à l’opéra — et nous allons l’entendre

autrement, peut-être de façon plus aiguë et plus structurale parce que nous

aurons accepté de faire quelques incursions analytiques, si je puis dire, dans

la partition pour vous les faire entendre au piano. Nous voilà nantis d’un

dispositif digne du show-business… C’était là ce que je voulais dire.

Le déroulement sera le suivant : François Nicolas

proposera une introduction où il va exprimer le point de vue du musicien sur

cette affaire ; ensuite, je développerai l’ensemble des points que j’ai

envisagés sur Wagner et la philosophie. Je le ferai en partie sous la forme

d’un immense plaidoyer pour un autre Wagner, qui sera précisément entrecoupé de

projections et d’écoutes puisque mon intention est, pour des raisons

nécessaires que j’expliquerai, de travailler au plus près des exemples.

À toi, François.

François

Nicolas : Introduction musicienne

Merci, Alain.

Une

généalogie…

Je vais vous présenter la généalogie de cette journée du

point du musicien, en commençant par préciser comment on en est venu à la

préparer et à la contextualiser.

Tout ceci découle d’un séminaire « musique et

philosophie » qui a commencé cette année — j’indique qu’il va se

poursuivre l’année prochaine — dans le cadre d’un programme général pour lequel

cette école est à mon avis particulièrement bien appropriée, qui est de

rapporter la musique aux autres formes de pensée. C’est pourquoi le titre

générique de ces séminaires est : « La musique ne pense pas

seule ».

Cette année, notre thème de travail était la Dialectique

négative d’Adorno. Il ne s’agissait pas à proprement parler, dans ce

séminaire, pas plus que dans cette journée, de « philosophie de la

musique » — au passage, c’est d’ailleurs le titre d’un livre d’Adorno de

1948 : Philosophie de la nouvelle musique. En effet, le musicien

déploie de manière immanente à son art une réflexion esthétique : en un

certain sens, il n’a pas besoin pour cela de la philosophie.

J’aime de ce point de vue distinguer trois dimensions dans

l’intellectualité musicale, cette dernière désignant la part réflexive du

musicien, l’aspect du musicien pensif, et pas simplement du musicien

artisan :

— une dimension critique (qui concerne le rapport du

musicien aux œuvres et donc sa capacité de discriminer les grandes œuvres des

petites, les œuvres importantes de celles qui ne le sont pas, etc.),

— une dimension théorique (qui porte plutôt sur la

musique comme monde ou comme langage, disons sur la figure de consistance de la

musique)

— et une dimension que l’on pourrait appeler esthétique,

non pas au sens de la philosophie, mais en un sens interne à la musique, qui

serait le rapport du monde de la musique à son époque, aux autres formes de

pensée.

Donc le musicien n’attend pas que la philosophie lui

fournisse une esthétique, c’est-à-dire un rapport à son époque. S’il

s’intéresse à la philosophie, s’il envisage de travailler avec des philosophes,

et tel est le propos du séminaire, c’est pour de toutes autres raisons. Je ne

m’étendrai pas sur ce point-là — j’ai écrit un long article sur musique et

philosophie dans un volume de textes réunis par Danièle Cohen-Lévinas, qui

vient de sortir dans la collection l’Orfeo.

En deux mots, il s’agit pour le musicien de penser la

musique avec d’autres types de pensée, d’où le titre générique « la

musique ne pense pas seule ».

Pour n’en donner quun seul exemple, il y a du point de

l’intellectualité musicale un principe que j’appellerai le principe du

contemporain et qui porte sur ce que l’on pourrait appeler les théories

musiciennes de la musique. Il y a en effet différentes formes de théories de la

musique : il y a des théories mathématiques (notamment aujourd’hui, comme

celle de Guerino Mazzola), il y a des théories philosophiques de la musique

(Schopenhauer, etc.)… Donc la question du musicien est de savoir s’il y a des

théories proprement musiciennes de la musique, sachant qu’une théorie musicale

n’est pas forcément musicienne. Pour l’intellectualité musicale, je formulerai

ainsi le principe du contemporain : une théorie de la musique contemporaine

doit être une théorie contemporaine de la musique. Il y a un déplacement

du terme contemporain qui, au passage, est dual d’un déplacement

équivalent formulé par Adorno dans sa Philosophie de la nouvelle musique,

où il écrivait qu’« une philosophie de la musique aujourd’hui doit

être une philosophie de la nouvelle musique » : autrement dit,

si l’on veut faire une philosophie aujourd’hui de la musique, il faut se

soucier de ce qui se fait aujourd’hui en musique.

Le problème du musicien serait plutôt, pour théoriser l’art

de son temps, d’être capable de le théoriser dans les conditions de son temps,

dans une acception contemporaine de ce que veut dire théoriser.

En voici trois exemples :

• Pour Rameau, une théorie de la musique tonale

(qui est pour lui la nouvelle musique) doit être une théorie cartésienne

de la musique et non plus une théorie aristotélicienne. Lorsque Rameau

essaie au XVIII° siècle de théoriser la musique de son temps, il fait ainsi

appel à Descartes : il semble que pour lui, il faille être contemporain du

mode de théorisation cartésien.

• Dans le cas de Wagner, au XIX° siècle, on peut dire

de la même manière que, pour lui, une théorie de l’œuvre d’art de l’avenir

– qui n’est autre selon lui que celle qui doit être faite maintenant – doit

être une théorie érotique de la musique, érotique signifiant ici

une théorie de la musique conçue comme organisme féminin fécondé par la poésie

en sorte de générer le drame. On voit bien là aussi que pour Wagner, théoriser

l’œuvre d’art de son époque doit se faire dans une modalité de la théorie qui

est propre à son temps.

• Enfin, chez Boulez, on trouve très clairement ce

point : une théorie de la musique sérielle doit être une théorie axiomatisée

et formalisée de la musique, et non pas une théorie empirique. La

question de savoir si Boulez en fin de compte produit bien cette théorie

formalisée et axiomatisée est une autre affaire, mais en tout cas la

prescription est celle-là.

Dans ces trois réquisits, la théorie musicienne de la

musique, qui est le propre d’une théorie musicale vue par le musicien, se met à

l’école des autres types de pensée : de la philosophie pour Rameau, de

l’amour pour Wagner, et de la science pour Boulez. Ce n’est pas que le musicien

demanderait aux sciences ou à la philosophie de théoriser la musique à sa

place, c’est que le musicien, pour théoriser son art, doit apprendre des autres

ce que théoriser veut dire dans les conditions de son temps. Je ne m’étends pas

sur ces points. Je voulais seulement indiquer que le séminaire, donc cette

journée, rapprochent musique et philosophie à égalité de pensée, et nullement

dans le but que la philosophie dirige la pensée musicale ou la pensée

musicienne.

C’est aussi pour cela que le thème retenu par le séminaire

était la Dialectique négative, c’est-à-dire le texte d’Adorno qui est à

la fois le plus philosophique et le moins musical, puisque si l’on y trouve le

concentré de sa philosophie, on n’y trouve rien qui se rapproche directement de

la musique. Il s’agissait donc de s’intéresser à Adorno en philosophe, et

nullement en un supposé « philosophe de la musique ».

Un

déplacement surprenant…

La surprise, pour moi, a été que l’intervention d’Alain

Badiou dans ce séminaire (22 janvier 2005) l’a conduit à formuler les thèses

philosophiques suivantes : « Wagner a créé une situation nouvelle

quant aux rapports de la philosophie et de la musique », et « il

pourrait y avoir chez Wagner aujourd’hui des appuis pour une articulation entre

musique et philosophie ».

Il y a donc eu une sorte de déplacement : ce qui, pour

nous musiciens, constitue un cas (qui est en vérité le cas Adorno) s’est

transformé en ce qui constitue pour les philosophes un autre cas : le

cas Wagner, un cas. Il m’amuse de dire que, pour le musicien, Adorno est un

cas qui le conduit à rouvrir le dossier Wagner, tandis que pour le

philosophe, c’est le cas Wagner qui l’incite à rouvrir le dossier

Adorno… D’où le projet, plus proprement philosophique que musical, de cette

journée, qui va être essentiellement nourrie par les propositions d’Alain

Badiou.

Pourquoi cette surprise pour le musicien ?

Parce que, de prime abord, la musique de Wagner ne sollicite

guère les musiciens contemporains. On a affaire ici à ce que j’appellerai une

dissonance entre pensée musicale et pensée philosophique.

Ce type de dissonance ne doit pas nous étonner, nous

musiciens en tous les cas, mais je ne pense pas non plus que les philosophes

s’en étonnent. Il est au principe même, me semble-t-il, des rapports

musique/philosophie, ces rapports que j’aime appeler « raisonances »

pour évoquer la capacité des deux raisons (musicale et philosophique) de se

stimuler sans pour autant envisager une résolution de leurs différences de

pensée.

Examinons donc cette dissonance concernant Wagner

aujourd’hui entre musique et philosophie.

Quel

aujourd’hui musical ?

Quel est d’abord l’aujourd’hui pour un musicien ?

Je procéderai brièvement : il s’agit pour moi de situer musicalement le

projet de cette journée, donc de composer avec Alain Badiou une sorte de petit

contrepoint en faisant résonner, au début, la voix spécifique du musicien.

L’aujourd’hui voit selon moi converger trois périodisations

d’échelles temporelles très différentes.

Une

première période, de cinquante ans

Une première échelle est la fin d’un cycle de cinquante ans,

ouvert dans l’après-guerre, dont le titre d’un récent livre de Célestin Deliège

donne bien la tonalité : Cinquante ans de modernité musicale, de

Darmstadt à l’IRCAM.

On peut dire que ce cycle serait globalement le cycle

sériel, incluant dans le sérialisme le post-sérialisme. L’idée de la fin de ce

cycle voudrait dire que le sérialisme ne serait plus la référence pour penser

le présent, fût-ce pour le dépasser, fût-ce dans la modalité du

post-sérialisme. En un certain sens, on pourrait dire que l’on est aujourd’hui

dans un post-post-sérialisme, et que ce faisant, le sérialisme est désactivé,

fut-ce comme adversaire. Mais je ne crois pas qu’un « post-post »

existe : cela n’a pas de sens subjectif, me semble-t-il.

Une

seconde période, d’un siècle

Deuxièmement, il s’agit de la fin, en tout cas de la crise,

d’une séquence qui cette fois est à échelle de cent ans, et recouvre en gros le

XX° siècle : il s’agit là de la mise en crise d’un programme musical qui

avait été ouvert au début du XX° siècle par Schönberg et Debussy (lesquels

constituent les deux grands pôles du XX° siècle) et que je caractériserai

essentiellement comme un programme soustractif.

On peut dire que, dans l’art musical du XX° siècle, il

s’agissait d’assumer le faisceau de quatre soustractions :

— D’abord, une soustraction de la tonalité, d’où le thème de

la musique atonale ;

— Ensuite, une soustraction de la métrique, au sens musical

de la régularité d’une carrure, donc d’une certaine forme de régularité du

discours, d’où l’idée d’une musique sans mètre, sans carrure, dont la figure

positive est la figure de la prose musicale. La question est ici de savoir

comment faire une musique qui fonctionne comme une prose, c’est-à-dire qui soit

soustraite à la loi du mètre et de la carrure.

— À cela s’ajoute la soustraction du thématisme sous la

forme d’une musique qui serait athématique.

— Reste la soustraction de la Forme (au sens musical du

terme) codifiée, prédéfinie par le cadre de la tonalité, bien sûr, mais pas

simplement : il ne suffit pas de retirer la tonalité pour que la question

de la forme soit elle-même épongée. D’où une musique qui inventerait sa Forme,

tendance qu’Adorno a lui-même philosophiquement aggravée en prônant une « musique

informelle » ; mais, à mon avis, ce nom « musique

informelle » ne correspond pas exactement à ce dont il s’agit, parce qu’il

est trop philosophisant, trop pris dans la problématique propre d’Adorno.

— On pourrait éventuellement ajouter une cinquième

soustraction, mais je la négligerai ici, qui concernerait la question de

l’instrumental, du grand orchestre. On pourrait dire en effet que se pose

également la question de savoir comment soustraire le discours musical aux

fonctions rhétoriques instrumentales et orchestrales, ce qui fait déjà résonner

la musique de Wagner.

Retenons en tout cas le programme général d’une musique qui

serait atonale, athématique, et soustraite au carcan du mètre comme de la

grande Forme. Le XX° siècle a entrepris d’affirmer une musique qui assumerait

cette quadruple soustraction.

Cette affirmation s’est déployée de différentes manières

durant le XX° siècle :

— D’abord, par une nouvelle logique de construction musicale

qui a donné le dodécaphonisme, le sérialisme, etc., mais qui a eu aussi sa part

de construction rythmique avec Stravinsky ;

— Deuxièmement, par une nouvelle manière de redistribuer les

dimensions musicales. C’est un point assez important. On pourrait l’associer à

un renouvellement de la pensée du timbre à partir de Debussy, c’est-à-dire à

une nouvelle manière de fondre les différentes dimensions de la musique, à

savoir la hauteur, la durée, l’intensité et le timbre, de manière à produire

une catégorie transversale qui permette de repenser et de réaffirmer un certain

nombre de développements musicaux.

— Troisièmement, cette soustraction se déploierait dans une

tentative d’inventer de nouvelles morphologies musicales, au sens de ce qui

remplacerait le thème, c’est-à-dire des gestes, des figures, des espèces

d’entités qui donnent non pas exactement des objets musicaux mais qui

permettent d’avoir un découpage dynamique d’entités, comme l’indique par

exemple la question du phrasé. Comment renouveler la question du phrasé au XX°

siècle si celui-ci est précisément atonal, athématique, etc. ? On a donc

de nouvelles modalités discursives : cette question de la nouvelle

morphologie est à mon avis au cœur de tentatives très récentes de compositeurs

comme celle de Brian Ferneyhough qui travaille sur la problématique de la

figure, ou au cœur de la problématique de Lachenman, lequel tente lui-même de

constituer de nouvelles discursivités à partir de nouvelles morphologies

sonores.

Or le principe de la quadruple soustraction est aujourd’hui

remis en question au nom du fait qu’il ne délivre pas par lui-même de principes

affirmatifs et qu’on pourrait donc tout aussi bien affirmer de nouveaux

principes musicaux en faisant l’économie de ces soustractions. D’où il suit

qu’en un certain sens aujourd’hui, une manière de retour au ton, au mètre, au

thématisme et pourquoi pas même à la Forme canonique n’est pas forcément

intelligible comme un pur et simple académisme mais désigne une véritable

position réactive au sens où Alain Badiou parle du sujet réactif.

Il est clair que la mise en question du programme

soustractif au principe du XX° siècle musical est encouragée par la péremption

de la séquence sérielle et tire profit d’une certaine synchronisation entre les

trois cycles, c’est-à-dire entre ce premier cycle de cinquante ans (1950-2000),

cet autre de cent ans (XX° siècle) auxquels va donc s’ajoute une troisième

scansion, à échelle cette fois du millénaire et qui elle-même est en crise

aujourd’hui.

Une

troisième période, d’un millénaire

En deux mots, la musique s’est constituée en monde à partir

du moment où elle s’est dotée d’une écriture musicale. La constitution d’une

écriture musicale est un événement de pensée sans égal pour l’humanité dans

aucune autre civilisation, et sans égal à l’intérieur même des arts. Je

rappelle que le seul équivalent de cela, c’est l’écriture mathématique et que

même les sciences ne sont pas dotées d’écritures autonomes : elles

s’écrivent dans l’écriture mathématique, comme par exemple la physique,

dépourvue d’écriture propre.

La musique est le seul art à s’être doté d’une écriture,

qu’il faut bien distinguer d’une notation. On voit qu’aujourd’hui la danse est

en train de travailler sur la question d’une notation, je ne sais pas si elle

accédera à une écriture. Je distingue notation et écriture. Techniquement,

c’est très simple : la notation musicale c’est la notation grégorienne, et

l’écriture c’est la note. Ce point est capital : je rappelle qu’au départ,

l’entreprise philosophique de Descartes est partie de la sidération, dans le Compendium

musicae de 1618, devant l’existence d’une écriture musicale, et il est

intéressant de voir comment lui-même s’est mis à l’écoute de cette nouveauté.

L’écriture musicale a été décisive pour constituer une

logique musicale autonome, c’est-à-dire pour doter la musique d’une capacité de

s’émanciper d’un certain nombre de fonctions dont au passage, l’architecture,

me semble-t-il, n’est toujours pas délivrée. Peut-être ne devrait-elle pas

l’être, mais cela m’étonne toujours pour ma part que l’architecture soit encore

à ce point encombrée de fonctions. La musique, en tous les cas, a pu

s’émanciper à mon avis par le fait qu’elle s’est justement dotée d’une

écriture. Pour faire une analogie avec les thèses d’Alain Badiou, on pourrait

dire (j’espère ne pas trop dissoner par rapport à toi !) que l’écriture

musicale serait comme le transcendantal qui permet à la musique de se doter

d’une consistance de monde.

Or aujourd’hui, l’écriture musicale est en crise : il y

a une crise de la note qui a traversé tout le XX° siècle, crise dans l’aptitude

de la note à continuer de mesurer adéquatement l’existence musicale. Par

exemple, dans la musique mixte ou électroacoustique, la note devient un

opérateur qui n’est plus très sensible à l’existence, et il y a par ailleurs la

tentation, très grave à mon sens, du pur codage informatique. Même Boulez a

là-dessus des déclarations que je ne reprendrais pas, lorsqu’il considère que

l’écriture informatique serait elle-même une écriture : elle l’est

certainement, mais elle n’est en tout cas pas une écriture musicale !

C’est un point capital.

L’effet en retour de cette crise de l’écriture consiste en

des tentatives de refonctionnaliser la musique : l’une des dimensions par

lesquelles il y a une historicité de la musique, c’est que la musique doit

constamment conquérir de nouveaux territoires sonores, car l’époque lui offre

de nouvelles sonorités (songeons au XX° siècle avec, par exemple, les sonorités

des manifestations et de la foule politique, ou les sonorités industrielles et

urbaines). L’une des questions de la musique est de savoir comment on peut

musicaliser ces sonorités, c’est-à-dire comment la musique, dans sa consistance

propre, peut se les approprier et faire de la musique avec ces nouvelles

sonorités. Il ne suffit évidemment pas de les reproduire, c’est une tout autre

affaire. Or, de ce point de vue, la capacité d’écrire ces sonorités au sens

musical, donc de trouver les nouvelles modalités de la lettre musicale pour que

la musique puisse s’approprier ces sonorités, est une question essentielle et

là, il est vrai que la note qui vient du bas Moyen-Âge vacille.

L’effet en retour sera donc des tentatives de

refonctionnaliser la musique qui vont plaider : « À quoi bon

l’écriture musicale ? La musique doit se revassaliser ». Et qui,

alors, de faire l’éloge des fonctions sociales (la fameuse distinction…)

de la musique, des fonctions étatiques de la musique (en termes de

représentation), des fonctions liturgiques (de sacralisation) et, bien sûr, des

fonctions ludiques (de divertissement)… Les candidats affluent pour évincer

l’écriture de manière à ce que la musique retrouve son statut antérieur.

Puisque l’on est dans un cadre philosophique, je rappelle

cette citation qu’il m’amuse toujours de ressortir, citation de Saint-Thomas

d’Aquin qui au début de la Somme théologique, prenait la musique comme

exemple de subordination : lorsqu’il voulait en effet prôner la manière

dont la théologie devait se subordonner à la Révélation, il exaltait l’exemple

de la musique qui se courbait devant l’arithmétique. Au XIII° siècle, il est

vrai que l’écriture musicale n’était pas encore constituée et Descartes, au

début du XVII° siècle, a bien vu que les choses avaient changé. Disons

simplement qu’il y a des gens qui voudraient nous faire revenir à l’époque de

Saint-Thomas d’Aquin, à ceci près que les révélations ne sont plus aujourd’hui

les mêmes…

L’autonomie du monde musical traverse une crise singulière.

Je dirais en résumé que notre aujourd’hui est un moment où convergent des

questions à échelles très différentes : à une échelle de cinquante ans

avec la péremption du sérialisme comme repère, à une échelle de cent ans avec

une réévaluation et la mise en cause du contexte soustractif pour affirmer une

nouvelle musique, et à une échelle de mille ans avec une crise de l’autonomie

de pensée musicale, du principe même donnant consistance à un monde de la

musique.

Wagner

aujourd’hui ?

C’est donc dans cet aujourd’hui que Wagner fait dissonance

entre musique et philosophie.

On peut reformuler cette dissonance en repartant de la

prescription que donnait Nietzsche en 1888 dans l’Avant-propos de son Cas

Wagner, où il écrivait : « J’entends proclamer à qui Wagner

est indispensable : au philosophe. D’autres peuvent sans doute se tirer

d’affaire sans Wagner ; mais le philosophe n’est pas libre d’ignorer

Wagner. »

Je dirais volontiers qu’aujourd’hui, Wagner n’est plus

indispensable au compositeur qui peut ainsi se tirer d’affaire sans lui. En un

certain sens d’ailleurs, tant le sérialisme que le XX° siècle inventif ont

ignoré Wagner. On pourrait même dire que le programme soustractif tel que je

l’ai rapidement esquissé a pour une bonne part été un programme visant à

soustraire la nouvelle musique à un horizon wagnérien, aux ressources

wagnériennes.

Wagner

pour le XX° siècle musical…

Ceci est assez patent concernant les dimensions atonales et

athématiques de la musique du XX° siècle.

• En matière d’atonalité, par exemple, le diagnostic

debussyste est à mon sens assez pertinent : Wagner a été un crépuscule

plutôt qu’une aurore, c’est-à-dire qu’il a chromatiquement saturé la tonalité

(on le verra dans un motif de Parsifal, où il est absolument splendide

et génial) sans indiquer la possibilité même de s’y soustraire radicalement. Et

évidemment, tout ceci se termine par Parsifal, qui est tout de même la

réaffirmation de la tonalité de manière cardinale autour d’un la bémol.

• En matière de thématisme, il en va de même :

Wagner a densifié les opérations thématiques par une prolifération, une

pluralisation des thèmes — la foule des Grundthema (thèmes fondamentaux)

— sans se soucier d’esquisser un pas de côté par rapport au thématisme. En un

certain sens, on y reviendra, Liszt a été plus radical de ce point de vue.

• En matière de mètre musical, si Wagner a négligé la

carrure, il faut bien reconnaître que son travail séquentiel, cet élan

inlassablement pris sur le fameux bar — cette structure a-a-b -,

maintient sous de nouvelles modalités le principe même d’un cadrage métrique.

• C’est seulement du côté de la Forme que la musique de

Wagner peut préfigurer le souci du XX° siècle de s’abstraire de schémas

préétablis. Le point est que Wagner l’a fait dans la seule modalité de la très

grande forme, qui plus est de la forme opéra, ce qui relativise

considérablement l’idée d’une référence Wagner pour le XX° siècle.

Si l’on parcourt de ce point de vue les grandes entreprises

musicales du XX° siècle, il est patent que pour chacune d’elles, et selon des

modalités différentes, Wagner constituait fondamentalement une figure du passé.

• Pour Debussy, je l’ai rappelé, Wagner relevait de la

clôture du XIX° siècle, d’un « beau coucher de soleil », et non pas

d’un « chemin ouvert sur l’Avenir ». Debussy, pour cela, mobilise une

comparaison que l’on trouvait déjà en 1888 sous la plume de Nietzsche :

celle d’un Wagner en « Victor Hugo de la musique » en sorte qu’il

fallait selon Debussy chercher « après Wagner et non pas d’après Wagner ».

Je renvoie par exemple, concernant cette comparaison, à ce que disait Jacques

Roubaud dans La vieillesse d’Alexandre sur le rapport de Victor Hugo à

l’alexandrin.

• Du côté de Schoenberg, l’influence de Wagner a

d’abord été considérable — songeons par exemple aux Gurre-Lieder de sa

jeunesse — : il reconnaissait avoir toujours beaucoup appris de Wagner,

essentiellement en matière de traitement thématique et motivique. Mais le geste

schönbergien de 1908, rompant avec la très grande Forme comme avec la tonalité

(sa rupture à l’égard du mètre et du thématisme est moins marquée : les

jeunes sériels le lui reprocheront vertement) fut une manière pour lui de

tourner radicalement la page wagnérienne. Il est à ce titre frappant de

constater que lorsque Schoenberg tente de désigner dans le XIX° siècle des

figures actives, il désigne plutôt Liszt et Brahms, comme ayant été plus

novateurs que Wagner.

• Berg ne parle quasiment pas de Wagner.

• Webern, quant à lui, soutient qu’il est bien plus

intéressant de citer Brahms que Wagner car, en ce qui concerne les relations

harmoniques, Brahms est plus riche. Là aussi, on a une généalogie assez étrange

pour nous, parce que du point de vue des compositeurs de cette époque-là, la

référence, y compris harmonique, est du côté de Brahms, non de Wagner.

• Quant aux sériels, ils n’ont eu aucun rapport à

Wagner, en tout cas jusque dans les années 1960.

— Certes, Messiaen était un passionné de Wagner, l’analysant

et le faisant travailler par ses étudiants, mais ses élèves se sont ainsi

référés à Wagner comme à un maître du temps passé, ce qui ne suffit nullement à

constituer une proposition pour un présent.

— Pour Barraqué, celui d’entre eux qui dès les années 1950

était le plus directement intéressé par la question de la grande Forme dans un

cadre soustrait aux anciens canons formels, le diagnostic est de même en

1962 : « Les pas en avant qui l’eussent projeté vers des espaces

insoupçonnés, Wagner ne les a pas faits. Le premier, Debussy, commencera à

assumer la révélation d’un monde sonore vierge, malgré l’influence profonde

qu’elle laisse. En dépit des innombrables suiveurs, disciples et imitateurs,

l’aventure wagnérienne reste une expérience isolée ».

— Enfin, Boulez lui-même reconnaissait que, pour sa

génération, Wagner était une musique oubliée, qui ne suscitait

qu’« indifférence » (Relevés d’apprenti, p. 103).

Ainsi, le XX° siècle s’est déployé dans une polarité

Schoenberg/Debussy dont les sources revendiquées dans le XIX° siècle sont moins

à chercher du côté de Wagner (qui a eu évidemment une influence sur Schönberg

comme sur Debussy), que du côté d’une polarité qui serait Brahms/Moussorski.

On voit le contraste, qui accentuerait la figure d’un Wagner

comme crépuscule clôturant une époque. On ne saurait donc dire que le XX°

siècle s’est déployé contre Wagner, mais plutôt à l’écart de lui, ou sans lui.

Pourquoi

Wagner ?

D’où l’étrangeté du propos philosophique d’Alain Badiou, de

soumettre à nouveaux frais la philosophie aujourd’hui à l’expérience de Wagner.

Que Wagner puisse ou doive ainsi être philosophiquement

réexpérimenté, je me suis demandé si cela ne découlait pas, somme toute, d’un

certain retrait de la musique dans le livre consacré par Alain Badiou récemment

au XX° siècle conceptualisé comme siècle de la passion du réel. Retrait pour

moi à dire vrai un peu étrange car ce que j’ai esquissé ici d’un souci musical

d’affirmer — sous condition d’une quadruple soustraction — me semble au

contraire s’accorder à cette caractérisation du siècle ; nous examinerons

tout ceci à l’Ircam lors d’un samedi d’Entretemps consacré l’année prochaine

(le 13 mai 2006) à ce fort livre d’Alain Badiou.

Wagner serait-il ce qui rendrait compte pour Alain Badiou

d’un siècle somme toute sans musique, ce qui est tout aussi bien dire d’un

siècle qui aurait trop consommé de musique ? Ou encore, si la nouvelle

musique du XX° siècle s’est faite dans l’indifférence à Wagner (selon le terme

de Boulez), un siècle indifférent à cette musique ne doit-il pas en effet

chercher son point musical de différenciation dans ce qui n’est pas apparu dans

ce siècle, donc dans ce Wagner qui en dessine une frontière qu’il s’agirait

peut-être de penser comme intérieure ?

Telle est, me semble-t-il, la suggestion faite au musicien

par le philosophe : examiner si Wagner, extérieur en un certain sens au

XX° siècle musical, ne constituerait pas une sorte d’extérieur interne, y

faisant trou, ou occupant cette position que Lacan appelait celle de

l’extime ? Wagner comme extime du XX° siècle musical : telle serait,

au seuil de cette journée, l’hypothèse musicale, raisonnant à la frappe ou à la

touche philosophique.

Mais

Wagner quand même…

À commencer de réfléchir cette hypothèse, certains traits me

semblent en effet pouvoir lui donner une certaine portée proprement musicale,

et là, je vais infléchir mon premier propos.

D’abord, n’oublions pas la dimension intellectuelle de

Richard Wagner : si l’intellectualité musicale a connu, depuis sa

naissance avec Rameau (c’est-à-dire vers 1750, au moment même où Bach saturait

le baroque qui ne lui survivrait pas), un développement accéléré,

l’intellectualité musicale wagnérienne ne peut être ignorée des musiciens, et

d’ailleurs aucun des compositeurs dont j’ai parlé n’a été indifférent sur ce

plan à cette intellectualité musicale.

Pour Barraqué, par exemple, les écrits de Wagner « sont

souvent d’une importance capitale et prophétique » et « l’analyse

qu’il fait du romantisme musical après le contrecoup beethovénien est d’une

frappante perspicacité » (1968). En 1962, il écrit : « À

l’exception de Wagner dont les analyses sont d’une importance capitale et

prophétique, les écrits des grands musiciens romantiques sont décevants,

surtout ceux de Liszt et de Berlioz. » Je m’accorde d’ailleurs sur ce

point avec lui…

Du côté de l’intellectualité musicale, on voit que Wagner a

été actif pendant le XX° siècle. Mais, à bien y réfléchir, le compositeur

Wagner est également sorti de l’indifférence à partir de la fin des années 60,

en tout cas pour un certain nombre des compositeurs précédemment mentionnés. Il

l’a fait, somme toute, à un titre essentiel : comme maître de la grande

Forme, si bien que certains compositeurs ont commencé à aller y voir de plus

près lorsqu’ils ont eux-mêmes souhaité bâtir de plus vastes architectures

temporelles.

— C’est ainsi le cas de Stockhausen qui déclare en 1971 à

Jonathan Cott, à propos d’une remarque de Stravinsky selon lequel

« l’échelle temporelle de Stockhausen est celle du Crépuscule des

Dieux » : « Stravinsky aurait dû comprendre que Wagner,

plus qu’aucun autre compositeur occidental, avait élargi l’échelle

temporelle ; il a allongé de façon incroyable la respiration, la durée,

désormais indépendantes de ce que le corps humain peut produire. » On

voit bien que là, Wagner est de nouveau convoqué.

— C’est en un sens également le cas de Boucourechliev qui a

fait toutes ses analyses de la Tétralogie dans ses volumes de L’Avant-scène

au début des années 70. Lui-même a tenté de thématiser Wagner comme une

nouvelle figure de l’œuvre ouverte, de le réactualiser comme la grande œuvre

ouverte.

— C’est encore plus exemplairement le cas de Boulez qui, à

partir du moment où il va se mettre à le diriger, remet sur la table le dossier

Wagner. Boulez a commencé de diriger Wagner en 1966 avec Parsifal en 66,

68 et 70 puis avec la Tétralogie entre 76 et 80. Et, comme le dit

Boulez, « quand on dirige Wagner, on ne peut pas ne pas être

influencé ». Comme me le disait Alain, on ne dirige pas Wagner

impunément ! Il est ainsi très frappant de voir à quel point Boulez va

édifier sa nouvelle problématique compositionnelle sur Wagner : le grand

tournant chez lui, à mon sens, intervient en 1963 mais l’effectuation de

l’affaire, tant compositionnellement qu’intellectuellement, doit attendre le

milieu des années 70, en prenant donc appui sur Wagner. Donnons de cela

quelques repères.

Boulez déclare à Célestin Deliège à la fin des années

60 : « L’influence de Wagner est à la base de mon projet »

(Par volonté et par hasard, p. 66). En effet, Boulez va

progressivement mettre la question du thématisme au cœur de son propre bilan du

travail motivique de Wagner. Finalement, toutes les nouvelles catégories

bouléziennes qui ont été très importantes dans ses cours au Collège de France

entre 80 et 85, comme les catégories de thématisme, de signal, d’enveloppe,

de points de repère ou de jalons peuvent être chez lui

directement mises en parallèle avec les traits qui l’ont intéressé dans la

musique de Wagner, singulièrement dans son usage des leitmotive.

Dernier point : Boulez relève aussi que son intérêt

pour Wagner a pris une nouvelle intensité quand il s’est demandé s’il était

lui-même capable d’une « œuvre plus longue, faite d’un seul geste »,

ou s’il était « capable d’avoir des idées qui supportent la durée ».

C’était dans les années 1966-67, quand il composait Éclat/Multiples, au

moment même où il commençait à diriger la musique de Wagner (1966).

Ainsi, l’hypothèse d’un Wagner extime à notre aujourd’hui

musical a quelques raisons proprement musicales d’être mise à l’œuvre.

Wagner,

pour l’œuvre grande

Je conclurai en formulant ici une hypothèse : si l’on

n’est pas, à la différence d’un Boulez, véritablement intéressé à une

reconsidération du thématisme, fût-ce sous la forme très altérée que lui donne

ce dernier, ne faut-il pas se tourner vers Wagner comme possible indicateur de

ce que la musique aujourd’hui non seulement pourrait, mais devrait

prétendre à la grandeur ?

Pourquoi devrions-nous, nous musiciens, nous compositeurs,

entériner l’opinion aujourd’hui commune, qu’il ne saurait plus y avoir de grand

art musical, et que toute ambition au grand devrait être raturée ? À ne

vouloir que le petit, ne sommes-nous pas somme toute condamnés à ne rien

vouloir ? Donc combattre le nihilisme, n’est-ce pas aussi réafficher

l’ambition du grand ? Au passage, Boulez tient là-dessus ce propos en

1976 : « L’ambition de Wagner était, grande, démesurée. Tant

mieux. »

Cette interrogation générale se décline aussi dans cette

question plus technique, que Boulez comme Stockhausen ont posée à la musique de

Wagner : pourquoi ne pourrions-nous pas déployer des idées musicales de

grande portée et par là composer des œuvres de grande envergure ? Bien

sûr, la grandeur d’une œuvre n’est pas fonction de sa durée. On pourrait donc

non pas demander ce qu’il en est d’une grande œuvre au sens esthétique du

terme, mais d’une œuvre qui serait grande, d’une œuvre grande. Wagner ne

pourrait-il pas nous aider à concevoir cela aujourd’hui ?

Il me semble que oui, et que Nietzsche, somme toute, nous

met ici sur la voie en rehaussant en Wagner le maître de la miniature, en

écrivant que ses chefs-d’œuvre ne durent le plus souvent qu’une seule mesure.

Ce Wagner, ironiquement décrit comme écrasant d’avance Webern tant par la vaste

durée de ses œuvres (l’œuvre de Webern tout entière dure seulement deux heures,

soit seulement un acte de Parsifal !) que par la concentration de

ses chefs-d’œuvre (le plus court chez Webern – Bagatelles, opus

9 – atteint malgré tout huit

mesures, et dure donc huit fois plus longtemps que ceux de Wagner…), ce Wagner

tel que saisi par Nietzsche nous donne peut-être le chiffre possible, non pas

de la grandeur artistique ni de la grande œuvre, mais de l’œuvre grande.

Mon hypothèse de travail serait la suivante : une œuvre

serait grande par sa capacité de faire simultanément fonctionner différentes

échelles de manières non synchrones. Le grand ainsi ne serait pas affaire de

long, mais capacité d’articuler local, régional, global (et d’autres échelles

encore) sans que ces différentes échelles soient homothétiques.

Il est bien connu que le système tonal organise un espace

d’échelles autosimilaires puisque, par exemple, le rapport élémentaire des deux

notes do-sol équivaut au rapport des deux accords do-mi-sol et sol-si-ré,

lequel équivaut, à échelle supérieure, au rapport des tonalités de do majeur et

sol majeur, lequel à son tour équivaut, à grande échelle, aux deux régions

tonales de la plupart des grandes formes tonales telles que la sonate. Or cette

autosimilarité, à mon avis, n’est pas signe de grande œuvre, et ce que Wagner

peut-être nous indiquerait, ce serait de chercher du côté de miniatures

assemblées selon d’autres principes que ceux guidant leur structure interne, en

sorte qu’une œuvre grande ne serait pas nécessairement longue, mais par contre

tresserait un réseau d’idées inhomogènes et à portée très variable.

Voilà peut-être une piste, au moins pour moi, en vue

d’éventuellement réactiver musicalement Wagner, sans bien sûr vouloir pour autant

revenir sur les pas gagnés par le siècle passé, en particulier sur le cadre

soustractif que j’ai esquissé.

Cela revient à dire que l’hypothèse musicale, en particulier

pour cette journée, serait celle-ci : tout en soutenant un cadrage

soustractif pour la musique d’aujourd’hui, comme pour celle du XX° siècle,

cadrage soustractif dont il reste vrai qu’il pourrait être tenu pour une

soustraction de Wagner, l’affirmation musicale qui doit découler de ce cadrage

retrouverait, ou pourrait retrouver Wagner, un Wagner qui, en un certain sens,

chassé par la porte, reviendrait par la fenêtre, un Wagner à partir duquel il

resterait possible, somme toute, de rethématiser les différentes affirmations

dont j’ai parlé tout à l’heure, c’est-à-dire d’une part, une nouvelle

problématique du timbre, ce à quoi Stockhausen nous rend sensibles, et qui est

tout à fait frappant à l’écoute de la musique de Wagner et d’autre part, plus

essentiellement encore, une nouvelle logique musicale du discours. C’est cet

horizon que Wagner esquissait en 1882, après Parsifal, dans une

conversation avec Liszt (que Cosima nous rapporte dans son Journal),

lorsqu’il parlait de composer des symphonies qui dépassent et abandonnent le

développement beethovénien, qui organisent donc une forme de déploiement qui ne

serait plus exactement un développement.

*

Ainsi le programme de cette journée, esquissé par Alain

Badiou, pointe directement cette dimension wagnérienne puisqu’un certain nombre

de thèmes dont il va nous parler sont à mon avis en consonance avec ces

préoccupations musicales. Autant dire combien les musiciens peuvent espérer

tirer profit pour leur art d’entendre aujourd’hui Alain Badiou nous exposer son

expérience philosophique de Richard Wagner.

Alain

Badiou

On a eu la parole du musicien, après quoi je propose une

entrée ou une dialectique assez substantiellement différente. Mais comme vous le

verrez, elle s’avérera conclusivement plutôt voisine, étrangement voisine.

0 —

Ouverture

Le nom Wagner, le signifiant Wagner intervient

de longue date dans le problème musique et philosophie. Je l’ai soutenu :

il a une fonction absolument singulière et je crois que pour nous, ou en tout

cas pour le XX° siècle finissant, cela est dû à ce que l’on pourrait appeler la

conjonction de deux séries : une série généalogique et une série

idéologico-politique.

Une

série généalogique

La série généalogique, qui est en vérité intra-philosophique

ou intra-esthétique, déploie l’histoire de la constitution ou du développement

du cas Wagner, c’est-à-dire la construction du cas Wagner qui est, si je puis

dire, une construction non immédiatement donnée par l’œuvre de Wagner lui-même :

c’est une construction. Wagner avait certainement le grand désir d’être un cas,

il faisait tout pour cela, et Nietzsche a écrit de belles pages sur

l’indubitable côté histrionique de Wagner, mais en réalité la construction du

cas et la dramatisation du cas Wagner se sont prolongées bien au-delà et ont

été une entreprise particulière.

Je rappelle qu’elle va de Baudelaire à Lacoue-Labarthe, à

François Regnault, à Slavoj Zizek ou à moi-même, en passant par Mallarmé, par

Nietzsche, par Thomas Mann, par Adorno, par Heidegger : c’est un dossier

considérable, sans équivalent à vrai dire, s’agissant d’une référence musicale

s’entend. Il n’y a pas l’ombre d’un doute là-dessus. Et ce dossier fait jusqu’à

aujourd’hui de Wagner une sorte de centre herméneutique crucial pour les

rapports entre la philosophie et sa condition artistique, en particulier sa

condition musicale, entre le milieu du XIX° siècle et aujourd’hui, soit dans ce

qu’on pourrait appeler la période de la modernité puis la période de sa critique :

il y a quelque chose comme la traversée de la séquence de la modernité et de sa

critique.

Il est tout à fait intéressant qu’au moins en France,

Baudelaire, classiquement considéré comme l’inventeur poétique premier des

figures essentielles de la modernité, soit aussi celui qui a ouvert avec un

particulier brio la construction du cas Wagner.

Une

série idéologico-politique

C’est là la première série, à laquelle succède une série

idéologico-politique qui a aussi des racines dans le XIX° siècle mais qui, à mon

sens, va des années trente à aujourd’hui, qui est d’ailleurs tout à fait

présente aujourd’hui, et qui a pour centre de gravité la corrélation entre

Wagner et les origines du nazisme.

À la fois hétérogène et liée à l’autre, c’est une série dont

la base empirique s’inscrit indubitablement entre, d’un côté, les déclarations

antisémites de Wagner, et de l’autre la récupération de Wagner par les

dirigeants nazis : pensons au rapport singulier d’Hitler en personne à

Bayreuth.

Je crois alors que le cas Wagner dans sa figuration

contemporaine est au croisement de ces deux séries : d’une part, la

généalogie philosophique de la construction du cas Wagner et d’autre part, le

dossier Wagner repris, ressaisi, réarticulé dans l’importance centrale

aujourd’hui de la question de la destruction des Juifs d’Europe, de

l’antisémitisme, du nazisme, etc. Wagner est en compromis dans cette affaire

comme beaucoup d’autres, mais avec une position elle-même généalogique, ce qui

aboutit à l’expression souvent employée à son propos, notamment par Zizek,

selon laquelle il y a chez Wagner quelque chose de proto-fasciste.

Donc le cas Wagner est un cas esthético-philosophique et un

cas idéologico-politique.

Là-dessus il y a, me semble-t-il, deux références

intellectuelles pour nous, qui s’avèrent tout à fait décisives pour la tenue du

dossier après la guerre mondiale :

— Il y a d’abord Adorno, cela a déjà été dit, depuis son

œuvre de jeunesse sur Wagner jusqu’à la grande interrogation de la possibilité

de l’art après Auschwitz. Évidemment, Adorno est dans une position qui est de

façon tout à fait significative au croisement des deux séries, et c’est pour

cela qu’il a un rôle malgré tout très important : c’est d’ailleurs par lui

que nous sommes entrés dans la question. Adorno est à la fois celui qui a pris

position sur la nécessité de laisser Wagner à l’horizon philosophiquement et

d’autre part celui qui a pris position sur la question de ce qu’était l’art

après le nazisme et après la destruction des Juifs d’Europe. C’est là un

premier dossier.

— Le second que je voudrais signaler — on en aura des

extraits -, c’est l’ensemble des films de Syberberg. Cet ensemble constitue un

dossier d’analyses tout à fait exceptionnel, en particulier sur les différentes

séries constitutives du cas Wagner. Je rappelle quand même qu’il a tourné Ludwig

— Requiem pour un roi vierge en 1972 (film sur Louis II de Bavière saturé

de Wagner et qui est aussi un film sur la relation entre Wagner et

l’Allemagne), le film de 1975 Winifred Wagner et l’histoire de la maison

Wahnfried entre 1914 et 1975 (gigantesque entretien entre le cinéaste et ce

dernier qui a, si je puis dire, été celui qui a offert Bayreuth à Hitler,

constituant donc un témoin capital dans cette affaire), Hitler, un film

d’Allemagne, en 1977 (film de sept heures sur la question de Hitler, du

nazisme et à nouveau de Wagner), et Parsifal (film réalisé sur

Parsifal en 1982, dont nous passerons deux extraits aujourd’hui). Tout cela

est très important parce que l’on peut dire que cette fois, ce qui est énoncé,

ce qui est figuré, c’est la question du rapport de Wagner à celle de

l’Allemagne.

Qu’en est-il ? Peut-être le mot Allemagne

était-il justement ce qui organisait le croisement des deux séries dont je

parlais, Wagner étant aussi compris comme porteur de la question de l’Allemagne

— nous pourrons revenir sur ce point. Or le nouage des deux séries,

c’est-à-dire la série généalogique et la série idéologico-politique, consiste à

identifier en général, pour le courant dominant concernant Wagner, dans la

philosophie artistique de Wagner ou dans le socle métaphysique de cette

philosophie artistique, le principe abstrait de ce que l’on pourrait appeler un

révolutionnarisme réactif. La ligne générale de l’investigation de

Wagner par les courants anti-wagnériens dominants depuis Nietzsche dans ce

dossier, c’est que la philosophie artistique de Wagner, essentiellement son

propos d’artiste, réside dans le déploiement du principe d’un révolutionnarisme

réactif, c’est-à-dire de ce que Marx avait appelé le socialisme féodal.

Il y a beaucoup d’arguments en faveur de cette thèse selon

laquelle Wagner serait le grand artiste du socialisme féodal, je ne la présente

pas du tout comme insignifiante. Le proto-fascisme, de façon plus moderne,

serait une ressaisie post-nazie du socialisme féodal en réalité wagnérien,

c’est-à-dire de ce révolutionnarisme réactif qui, vu d’aujourd’hui, aurait joué

un rôle généalogique ou fondateur dans la dimension alors proprement fasciste

que prend le socialisme féodal dans le national-socialisme. La thèse est alors

la suivante : Wagner impose une rupture — personne ne peut le nier sur un

certain nombre de points -, rupture à la fois scénique et musicale : on ne

peut ignorer que l’opéra après Wagner n’est plus l’opéra d’avant, scéniquement

et musicalement. Cependant, cette rupture serait essentiellement nostalgique,

ce qui éclairerait peut-être certains des aspects du laisser-être au passé de

Wagner. Avoir un schème artistique et idéologique de type socialisme féodal ou

révolutionnarisme réactif serait essentiellement nostalgique parce que chevillé

au thème d’une nouvelle mythologie : c’est l’argument constamment mis en

avant. La fonction de l’art serait de créer une nouvelle mythologie. Plus

précisément, d’après une description nietzschéenne qui a été constamment

reprise depuis, une sorte de sensualité nouvelle mais emphatique viendrait en

somme clouer ou unifier le public sous l’idée suivante : que faire pour

réconcilier l’énergie populaire et l’idée ? Voilà le programme.

Pour proposer cette réconciliation, il faudrait fasciner le

public pour lui imposer la solution finalement proto-fasciste de la question,

parce que cette solution serait de proposer une mythologie nouvelle — grand

thème de Lacoue-Labarthe et de beaucoup d’autres — qui serait située au-delà de

la division entre les anciens dieux et le nouveau dieu chrétien. La sensualité

emphatique de Wagner et le réseau des moyens artistiques seraient déployés afin

de créer un état d’hypnose publique favorable à l’imposition de schèmes

mythologiques destinés à aller au-delà de l’opposition entre les anciens dieux

et le nouveau dieu chrétien. Ce serait donc une mythologie qui serait à la fois

un paganisme de la mort des dieux, soit un paganisme des dieux grecs ou de

leurs équivalents germaniques (c’est le même système en réalité) et, dans leur

état crépusculaire, un paganisme de la mort des dieux et/ou un christianisme

outrepassé.

C’est la question de la signification réelle de Parsifal

dont on discute encore aujourd’hui, parce que franchement ce n’est pas très

clair… Mais en tout cas, cela se termine sur l’idée de la rédemption du

rédempteur. Il faut une deuxième rédemption, qui est ce par quoi est outrepassé

en réalité le christianisme dans sa réaffirmation. Il y a donc quelque chose de

nietzschéen dans cette idée que le christianisme réaffirmé est finalement

acceptable, non pas comme christianisme ou comme religion à tous les niveaux,

mais précisément comme nouvelle mythologie, intégrée à la mythologie de sa

propre affirmation. Alors, la patrie de cette nouvelle mythologie serait

l’Allemagne : on aurait une nouvelle mythologie, au-delà du paganisme et

du christianisme, avec comme site l’Allemagne.

Ce n’est pas une idée absolument neuve, car pour Hegel le

site de l’idée absolue était déjà l’Allemagne, la bureaucratie prussienne.

L’Allemagne de Wagner, on y reviendra, est plus incertaine. La question

« Qu’est-ce que l’Allemagne ? » devient chez lui réellement

compliquée.

On aurait ainsi la fusion d’une téléologie de l’art par la

circonstance musicale, scénique : comme vous le savez, Wagner prétendait

réaliser la synthèse de l’art par un art total. On a donc une téléologie de

l’art destinée à l’imposition d’une mythologie qui surmonterait finalement

l’opposition de la Grèce et du christianisme, et cela serait lié à un

radicalisme politique, à un radicalisme révolutionnaire déporté, investi vers

l’affirmation nationale. On aurait donc l’exemple canonique de ce que Benjamin

appelait une esthétisation de la politique, et c’est le motif qui va

parcourir toute cette critique de Wagner : on aurait une esthétisation de

la politique, c’est-à-dire le croisement d’une téléologie mythologique de l’art

et d’un radicalisme qui finalement affecte la théorie de la rupture

révolutionnaire à la constitution du peuple.

Alors, les moyens dans ce procès dont je me fais le

procureur provisoire, seraient nécessairement des moyens impurs, néfastes, on

pourrait presque dire dégoûtants : c’est là une chose récurrente dans ce

qui est dit sur Wagner. Parce qu’elle serait une musique de la séduction

emphatique, la musique wagnérienne proposerait en effet comme moyens

partiellement nouveaux des moyens essentiellement impurs ou néfastes du point

de vue du devenir de la musique elle-même.

C’est un point très important sur lequel Nietzsche a eu une

très grande acuité, à mon avis pour deux raisons connexes : ils seraient

impurs parce que d’abord ce seraient des moyens dialectiques (ils auraient

l’impureté et en même temps l’arrogance des moyens dialectiques, de toujours

prétendre surmonter les différences et les contradictions que l’on crée) et,

d’autre part, parce qu’ils relèveraient en réalité de contraintes

artificielles. Il y aurait une novation dans les contraintes qui toutefois

s’avéreraient finalement être des contraintes artificielles subordonnées à

autre chose que la musique elle-même.

Cela ouvre les six grands procès intentés à Wagner du point

de vue, cette fois, de la scène, de la critique artistique.

Premier

procès

Le premier procès concerne une réduction du flux musical à

une proposition de continuité (cf. la théorie de la mélodie continue, etc.) du

flux musical dont en réalité le paradigme serait l’unité artificielle du vécu.

Donc le paradigme véritable serait de configurer le flux musical sur le modèle

du flux subjectif. Ce serait une sorte d’émotion discursive imposant des

identités, et cette imposition des identités en tant qu’identités du vécu

donnerait justement à la musique de Wagner et au continu wagnérien son côté de

fascination extra-musicale, c’est-à-dire que l’effet musical ne serait pas

réellement immanent mais passerait toujours par un paradigme émotif subjectif

qui lui demeurerait extérieur. C’est là notre premier point, celui de la

critique radicale de ce qui se cache, si l’on veut, sous le type de la mélodie

continue.

Deuxième

procès

Le deuxième de ces procès qui s’enchaînent serait une

récupération de la souffrance et de la pitié (motifs fondamentaux dans la

dramaturgie wagnérienne), laquelle en fait dissout la première dans la

rhétorique de la seconde : autrement dit, au lieu de se tenir en face de

la souffrance du même de façon authentique et véritable, elle la dissout dans

une rhétorique de la pitié qui finit par donner des jeunes gens abrutis, en

culotte courte bavaroise, qui contemplent de façon stupéfaite quelqu’un qui se

roule par terre en souffrant énormément, et qui à ce moment-là ont une

révélation, celle du nouveau dieu. Ce serait donc là véritablement du

Schopenhauer du pauvre, c’est-à-dire quelque chose comme une articulation de la

souffrance qui, au lieu d’être, comme Adorno le voudrait, le point

d’interruption de toute rhétorique, en est au contraire l’aliment immédiat. Il

y aurait alors en réalité une soumission de l’insoutenable au devenir, et la

musique organiserait cela, en sorte qu’il ne s’agit pas là simplement d’un

point dramaturgique : il y aurait vraiment une soumission de

l’insoutenable au devenir au lieu de saisir de cet insoutenable le présent

comme tel, et pitié serait le nom rédempteur ou artificiel de cette

soumission du présent pur de la souffrance à un devenir qui en est la

dissolution rhétorique. On aurait alors une organisation typique musicalement

prédéterminée du personnage de la souffrance qui est toujours disposé dans une

prédétermination musicale dont il serait le résultat, alors qu’évidemment,

toute la thématique du pur présent de la souffrance consiste à dire qu’elle

n’est pas un résultat mais avant tout une expérience. Il faut d’abord être dans

une pathétique essentielle de sa réception. Wagner contournerait tout cela et

livrerait la souffrance à la rhétorique du devenir.

Troisième

procès

Le troisième grand procès, c’est que la stratégie

fondamentale de Wagner serait dialectique au mauvais sens du terme, si tant est

qu’il y en ait un bon : les différences ne seraient que les moyens de la

péroraison affirmative. On s’enfonce en effet apparemment dans les différences,

dans les dissonances, dans les discontinuités, mais le point fondamental c’est

qu’il s’agit en réalité de la réconciliation. C’est la péroraison affirmative,

et la dissonance n’est pas explorée du point de son avenir, mais de sa résorption

ultime, fût-elle différée, retardée ou particulièrement retorse. Il y aurait

une ruse wagnérienne essentielle, recoupant tout à fait ce que disait Barraqué

ou quelque chose de cet ordre : il n’y aurait pas du tout chez Wagner un

pas créateur sur l’horizon d’une modification du langage, mais simplement un

usage étiré et rusé de la soumission de tout écart à la péroraison finale, soit

finalement l’organisation musicale d’un équivalent du savoir absolu comme

figure en résultat, comme figure terminale de la discursivité.

Quatrième

procès

Le quatrième procès vise ceci : outre une stratégie

dialectique, outre la sensualité emphatique qui la charrie, il y aurait en

réalité l’artifice d’une construction analytique. Évidemment, si vous voulez

soumettre la souffrance à la sublimation du devenir, vous devez forcer les

choses et trouver l’artifice de cette soumission. Il y aurait donc en réalité

dans la cuisine musicale wagnérienne une construction analytique qui en

définitif soumet la musique à la narration. C’est là un point central qui est

déjà présent chez Nietzsche, que l’on retrouve chez Thomas Mann, et qui est

complètement déployé avec Lacoue-Labarthe : c’est l’idée que si l’on veut

déployer musicalement une stratégie dialectique dans des conditions qui ne sont

pas directement celles des formes héritées, des formes traditionnelles comme

par exemple les mouvements de la symphonie, mais dans un discours qui a

l’apparence de la continuité, c’est-à-dire qui se présente comme mélodie

continue sans les artifices de la discontinuité formelle, on doit dans un

premier temps faire en sorte que la musique affecte les différences à une

résolution. Or comme cette résolution n’est pas directement la résolution

classique, comme c’est une autre proposition, alors on soumet secrètement le

discours musical à la narration, c’est-à-dire à la théâtralité qui finit par

commander le procès musical lui-même. La forme est la surimposition

artificielle de signes narratifs au développement musical, elle prend des

signes narratifs constamment imposés comme construction analytique sous-jacente

à la prétendue continuité du développement musical : c’est la fonction des

leitmotive, conçus dans cette polémique comme surimposition des signes au

développement musical pour que ce dernier soit au service du résultat.

Cinquième

procès

Le cinquième procès consiste à dire que la preuve de tout

cela, c’est que Wagner est incapable d’organiser une attente véritable. Le

procès d’Adorno est spécifique mais à mon avis tout à fait important : la

preuve que l’on est dans le présent des choses, c’est que l’attente peut être

une attente vaine, c’est-à-dire une attente qui n’est précisément pas

subordonnée à ce qui vient au terme de l’attente. On retrouve ici l’opposition

d’En attendant Godot à Wagner : Beckett serait le dramaturge de

l’attente moderne et Wagner le serait de l’attente encore métaphysique, de

l’attente du résultat. L’incapacité de Wagner serait l’incapacité à produire

une attente qui soit autre chose que ce qui va être comblé et surcomblé par le bénéfice

de son résultat.

Sixième

procès

Le sixième procès, peut-être le plus important, c’est que la

musique de Wagner se serait révélée, pour toutes ces raisons, incapable de

créer un temps, c’est-à-dire d’être la création d’un temps, ou même d’être une pensée

du temps, parce qu’elle serait l’artifice de la surimposition artificielle de

signes à une durée elle-même subordonnée à son résultat. Dès lors, le temps se

trouve verrouillé : Wagner ne pouvait donc pas faire une proposition

créatrice sur le temps lui-même. Pour tous ceux qui pensent que la musique en

définitive est l’une des modalités de la pensée du temps, il y aurait échec

musical foncier de Wagner par incapacité à être réellement dans les

dispositions pour y arriver ; en particulier, les fameuses longueurs,

c’est-à-dire le fait que Wagner paraît toujours trop long, seraient simplement

le signe structural de cette incapacité à créer un nouveau temps. Cela serait

trop long par essence parce qu’en réalité c’est un temps fallacieux. On aura

beau même le réduire, faire des coupes, ce sera toujours aussi long, ce que

tout le monde a expérimenté : coupez la moitié de l’opéra, il paraît

toujours aussi long. On peut interpréter cela de bien des façons, et dire que

c’est justement parce qu’il y a une telle création temporelle qu’elle est d’une

résistance extraordinaire, et qu’elle est localement présente, jusque dans une

mesure. Cette interprétation sera la mienne. Mais l’interprétation agressive

consiste à dire qu’il n’y a là rien d’étonnant, et que cela tient au fait qu’il

n’y a pas de proposition temporelle véritable ou authentique. On aurait donc le

sentiment insupportable que l’on nous impose une temporalité qui n’en est pas

une, dans laquelle nous ne pouvons pas entrer. Cela tiendrait au fait que la durée

ou la longueur wagnérienne serait réductible à des schémas résolutifs dont

l’existence ne serait pas réellement liée à l’authenticité d’un temps mais à

l’attention d’un certain nombre d’effets. Il y aurait subordination de la

temporalité à la production des effets, et ce serait une musique de l’effet

qui, en tant que telle, ne pourrait pas proposer véritablement, de façon

immanente, un temps nouveau.

Tels seraient donc les six grands procès intentés à Wagner,

faisant au fond de ce dernier le symbole de l’échec du grand art : il

signerait la fin du grand art, au sens où le grand art musical viserait

l’invention, au travers d’un nouveau temps, d’une nouvelle figure de la grande

œuvre. Le grand art ne serait pas exécuté dans une figure figée de la grande œuvre,

ce serait une proposition novatrice sur ce que c’est que la grande œuvre. C’est

évidemment le point de vue de Wagner, mais il aurait échoué.

Nietzsche est celui qui a pensé qu’il fallait remplacer le

projet du grand art par celui de la grande politique : le Nietzsche

terminal est absolument hanté par le projet de la grande politique et, à mon

sens, la nature véritable du conflit terminal entre Nietzsche et Wagner est que

Nietzsche est parvenu à la conclusion que ce n’était pas du grand art dont le

siècle finissant avait besoin mais de la grande politique et que le prétendu

grand art de Wagner n’était aucunement une grande politique, et ne saurait en

être le substitut. Il fallait selon Nietzsche déblayer, oublier Wagner pour

créer une grande politique.

Ensuite, est venue l’idée que la novation musicale devait

faire l’économie du projet mythique du grand art, et ne plus s’inscrire dans

l’horizon du projet du grand art. On parlera de ce soustractivisme qui domine

non seulement la musique mais une grande partie de l’art du XX° siècle :

— la poésie doit devenir indiscernable de la prose,

c’est-à-dire cesser de vouloir être la grandeur métrique de la langue ;

— l’imposition de la forme picturale doit laisser la place à

la précarité fugitive des installations qui se dissolvent sans jamais proposer

le paradigme d’une grandeur stable ou d’une éternité quelconque ;

— la danse peut devenir exposition du corps réel, fugitif,

supplicié ou soustrait ;

— le roman en tant que synthèse générale de l’histoire est

impraticable ;

— quant à la musique, elle doit être atonale…

Wagner devient alors négativement une figure essentielle en

tant qu’au fond il serait l’achèvement du grand art : on pourrait presque

dire que, de ce point de vue-là, Wagner occuperait dans l’histoire des arts la

position de Hegel dans l’histoire de la métaphysique, qu’il serait le Hegel de

l’art dans le sens où il achèverait dans les schèmes systématiques le projet du

grand art comme projet adéquat à l’absoluité de ce dont il traite. Autrement

dit — et c’est à mon avis pour cette raison que Wagner est resté un cas -, ce

que l’on réexposerait à propos de Wagner, c’est l’équivalent interne de la

critique de la métaphysique dans sa forme directement artistique. Cela

reviendrait à deux grandes thèses : le grand art est impossible et doit

être critiqué ou déconstruit, parce qu’il est esthétisation de la totalité,

qu’il suppose la totalité, qu’au fond il a comme propos la séduction de la

totalité et que pour ce faire, il est obligé d’ajuster à son propos des moyens

dialectiques qui sont aussi des contraintes artificielles.

Donc Wagner aurait survécu, à l’instar de Hegel d’ailleurs,

(ils se portent tous deux assez bien après tout !), comme la borne qui

atteste de la fin de quelque chose, la borne monumentale sur laquelle serait

écrit : « Ici s’achève le propos du grand art » ou « Ici

est la dernière grande métaphysique ». Il serait le grand monument du

cimetière des grandeurs impossibles. En ce sens, c’est pour cela qu’il se

serait maintenu comme cas.

Mon intention est alors d’instituer un contre-courant en

soutenant que si tout cela a bien sa cohérence et sa force, nous devons

maintenant écrire un chapitre supplémentaire en torsion dans la série des cas

Wagner. Comme toujours, quand on propose d’écrire un chapitre supplémentaire,

c’est que l’on se situe ailleurs que dans le propos général de Wagner comme

Hegel de la musique, c’est-à-dire ailleurs par rapport à la question du grand

art.