Quand les soins en matière de toxicomanie étaient diversifiés et évalués…

Lecture du rapport La toxicomanie. Vers une évaluation de ses traitements

de France Lert et Éric Fombonne (La Documentation française, 1989)

École des Mines de Paris, 20 janvier 2005

François Nicolas

Introduction

Le rapport examiné est ancien : il a été publié en 1989 et repose sur des enquêtes réalisées jusqu’en 1986, il y a donc près de vingt ans. Pourquoi le relire aujourd’hui ?

Pour deux raisons me semble-t-il :

• D’abord très peu d’études évaluant les traitements en matière de toxicomanie ont été menées en France. Chacune de celles qui entreprend de le faire y gagne donc de l’éclat.

• Ensuite, pour une raison plus singulière : cette étude intervient avant le tournant des années 90 en direction d’une politique de réduction des risques. Or cette dernière politique, qui se présente aujourd’hui en France comme hégémonique et consensuelle, a pour caractéristique de déconstruire la catégorie clinique de toxicomanie et de centrer toute l’attention de la puissance publique sur les maladies opportunistes, essentiellement le sida. De cette délégitimation de la problématique du traitement en matière de toxicomanie découle une raréfaction supplémentaire des études, déjà peu nombreuses en France à la fin des années 80 — à ce titre le rapport de Lert & Fombonne devra se baser essentiellement sur des évaluations américaines… —.

Ce rapport délivre donc un certain état des lieux et des consciences précédant ce qu’Henri Bergeron a nommé, avec quelque emphase, un « changement de paradigme », disons, plus prosaïquement, un tournant idéologique. Ainsi l’examen de ce rapport permet de reconstituer pour partie le contexte que l’idéologie [1] de la réduction des risques allait bientôt bouleverser.

« Paradigmes » ?

Permettez-moi à ce titre une petite remarque latérale sur la thèse de sociologie d’Henri Bergeron [2] car cette thèse prend explicitement racine sur l’objet même de l’étude Lert & Fombonne (qu’il cite), entre autres ce que Bergeron nomme « paradigme français du soin » dont le « paradigme psychanalytique » constituerait pour lui le noyau théorique [3].

L’idée de Bergeron est de remonter des pratiques aux croyances qui les soutendent, puis aux raisons qui les légitiment et enfin au contexte qui rend possible les « bonnes raisons » des praticiens. Cette régression conduit Bergeron à ce qu’il appelle la « loi fondatrice » [4] de ce paradigme : la loi de 1970, sorte de cause première à propos de laquelle l’auteur interrompt une régression qui pourrait se poursuivre indéfiniment, ce qui suggère au demeurant la fragilité de sa consistance…

« Paradigme » est une catégorie explicitement empruntée par Bergeron à l’épistémologie de Kuhn. On peut s’étonner du transfert de catégorie qu’opère Bergeron vers un domaine — le traitement public de la toxicomanie — qui n’a rien d’une science et n’a pas même la consistance (non scientifique au demeurant [5]) d’une clinique médicale. Bref, que gagne-t-on à renommer paradigme ce qui n’est qu’idéologie dominante si ce n’est disposer l’observateur — le sociologue en l’occurrence — en position « savante » de surplomb omniscient, en cette posture de savoir imaginaire qu’un Jean-Paul Sartre pouvait jadis reprocher à François Mauriac dans ses romans ?

De deux choses l’une…

Cette remarque — il nous faudra sans doute étudier ce livre de Bergeron et surtout celui qui l’a précédé : Soigner la toxicomanie. Les dispositifs de soins entre idéologie et action [6]— seulement pour indiquer que l’examen aujourd’hui du rapport Lert & Fombonne me semble judicieux car ce rapport examine la situation du point des soins à la toxicomanie avant ce tournant idéologique des années 90, tournant qui a quand même conduit à cette confusion maximale aujourd’hui qui consiste d’un côté à plaider que le toxicomane n’est pas un malade mais un simple « usager de drogues », un « citoyen ordinaire » fier de voter et désireux de payer ses impôts, et d’un autre côté à plaider que cet usage déclaré ordinaire devrait cependant ouvrir droit à des privilèges, publiquement garantis : le droit par exemple de court-circuiter les files d’attente hospitalières, d’écourter celles des asiles de nuit ou des soupes populaires, le droit de disposer de structures socio-sanitaires qui lui seraient réservées. Or la seule légitimation de telles structures spécialisées tient bien sûr d’un côté au caractère maladif de la toxicomanie conduisant alors à des lieux cliniques particuliers (comme il y en a, par exemple, pour les maladies mentales qui disposent à ce titre de services et d’hôpitaux particuliers) et d’un autre côté aux tâches d’éducation spécialisée qui peuvent cette fois viser une autre partie des toxicomanes (comme il y a des centres d’éducation spécialisée pour prévenir la délinquance ou pour prendre en charge des personnes mentalement déficientes). On ne peut donc à la fois tenir qu’il n’y aurait que des « usagers de drogue » relevant du droit commun et exiger en même temps des privilèges pour ces usagers au nom alors de leur détresse… de consommateurs.

Ces évidences, complaisamment brouillées par l’idéologie de la réduction des risques, restaient actives à l’époque du rapport Lert & Fombonne et, ne serait-ce qu’à ce titre, sa lecture est aujourd’hui revigorante : disons qu’elle remet les idées en place.

Quelles idées ? Venons-y.

Présentation du rapport

Je ne ferai pas véritablement un résumé de ce rapport mais en proposerai une lecture transversale, du point des soucis propres de notre séminaire.

Commençons malgré tout par une petite présentation du parcours de l’ouvrage.

Cette étude vise « l’évaluation des modalités

thérapeutiques et des prises en charge institutionnelles. » [7]

Première partie épidémiologique

Sa première partie présente les données épidémiologiques de l’époque.

Ce contexte nous intéresse moins, tant la situation a évolué depuis, aussi bien quant aux chiffres (le nombre des héroïnomanes en France était évalué à 80 000 [8], soit la moitié de ce qu’il est devenu depuis ; le sida était en plein déploiement…) qu’en matière d’institutions : à l’époque, le système de surveillance épidémiologique était en France inexistant [9].

Deuxième partie présentant le dispositif institutionnel

La partie suivante examine le dispositif alors existant en matière de soins, tant en matière d’institutions que d’orientations thérapeutiques.

Orientations thérapeutiques

L’époque connaît une grande variété des schémas thérapeutiques : certains auteurs en recensent ainsi jusqu’à 18 [10], nombre que nos deux auteurs préfèrent judicieusement réduire à quatre : « la désintoxication, la maintenance par la méthadone, les communautés thérapeutiques et le traitement ambulatoire sans médication de substitution » [11] pour les examiner ensuite en détail.

Quelques traits marquants de ces quatre orientations :

La désintoxication et le sevrage

À l’époque, la méthadone est également utilisée en des cures de désintoxication brèves et ponctuelles (de l’ordre du mois) [12]. Dans ce cas, il ne s’agit donc pas, à proprement parler, de maintenance — la cure de maintenance est traitée par ailleurs [13] — ou de gestion de l’intoxication au moyen d’une substitution mais bien d’un usage étroitement borné dans le temps accompagnant un sevrage.

Cures de maintenance

Même dans le cas d’un usage de la méthadone visant à une simple maintenance (contenir la toxicomanie dans des bornes moins dommageables pour l’individu et la société…), la question de l’arrêt de cette séquence est directement posée [14] : la cure reste ainsi surplombée par l’exigence proprement thérapeutique de devoir l’interrompre au bout de quelques années et non pas de la considérer comme une contrainte à vie.

La contradiction entre points de vue clinique et financier émerge à ce premier niveau puisqu’il est avéré qu’aux États-Unis (en 1985) la maintenance par la méthadone est quatre fois moins coûteuse en personnel que les autres méthodes thérapeutiques [15]. On pressent combien l’efficacité financière, immédiatement quantifiable, va l’emporter sur une efficacité clinique difficile à mesurer.

Le rapport rappelle les débats en matière d’exigences éthiques qui traversaient alors le personnel spécialisé : que penser « d’une méthode qui substitue une drogue prescrite à une drogue illicite » [16] ? La prescription de méthadone « ne saurait être considérée comme une thérapeutique suffisante en elle-même » [17].

À relire tout cela aujourd’hui, on a l’impression que nulle réponse sérieuse n’a été depuis apportée à ces questions et que l’idéologie de la réduction des risques s’est contentée de déqualifier ces interrogations pourtant légitimes. Faut-il rappeler que la France est riche en moments du même type où une idéologie jusque-là dominante bascule à son envers (1794, 1814, 1851, 1871, 1914, 1940, 1944, 1958, 1981…) : bien sûr ces « changements de paradigme » ne sont explicables que du point de la politique, et nullement du point des seules idéologies… [18]

Les communautés thérapeutiques

Ce qui est ici frappant c’est l’importance alors en France de l’association « Le Patriarche » [19] qui semble malheureusement donner le ton des centres de postcure. Il semble bien que cette dérive, quantitativement significative, ait en fin de compte servi à légitimer le dénigrement ultérieur de la « chaîne thérapeutique » désintoxication/postcure…

Prise en charge ambulatoire

Ce qui est ici intéressant, c’est de voir l’importance des équipes de rue allant à l’époque à la rencontre des toxicomanes sans pour autant inscrire leur travail dans le cadre d’une cure de maintenance. L’ancien éducateur de rue que je suis ne peut qu’exhausser cette époque où aller le soir dans la rue à la rencontre des figures déviantes ne visait nullement à distribuer des palliatifs ou des calmants mais se légitimait d’un véritable projet éducatif.

Un recours à la méthadone qui se divisait en deux…

Au total, on voit bien qu’à l’époque le recours naissant (en France) à la méthadone se divisait en deux voies : aide à la sortie et/ou maintenance, la première aimantée par un souci clinique, la seconde par une préoccupation de contrôle socio-sanitaire.

Institutions

Là aussi, le rapport restitue les interrogations de l’époque : les spécialistes refusant une médicalisation excessive, le souci répandu de distinguer maladie et déviance conduisant à l’exigence d’un côté du droit aux soins de tout malade, et d’un autre du droit à l’éducation du déviant en sorte de consolider son autonomie de sujet, etc. [20]

Qu’est-il advenu de ces soucis ? Là encore, le « changement de paradigme » n’aurait-il consisté qu’à y répondre… en les balayant ?

Remarquons également que ce rapport indique expressément que « le bilan de l’application de l’injonction thérapeutique reste à faire » [21], 19 ans donc après la loi de 1970…

Suit alors une présentation des figures institutionnelles à l’époque actives et qui, bien sûr, comme les données épidémiologiques précédentes, s’avèrent pour nous un peu obsolètes.

Notons quand même ce chiffre : il y avait en 1986 en France 43 centres de postcure recevant environ 3 000 personnes grâce à un effectif à temps plein de 466 personnes [22]. Le réseau « Le Patriarche » en représentait alors à lui seul le 1/5° (600 places).

Rappelons-nous : il y avait alors 80 000 héroïnomanes en France. Il y en a aujourd’hui plus du double ce qui devrait conduire, à effort maintenu, à près de 90 centres de postcure, accueillant 6 000 toxicomanes par an. Or l’OFDT [23] nous indique qu’en 2001 il n’y a en France que 46 centres de postcure correspondant à 569 places… Voilà aussi le résultat concret du « changement de paradigme » qui d’ailleurs en délivre peut-être le véritable chiffre secret : non plus soigner la toxicomanie mais « l’intégrer » à la société française…

Troisième partie sur l’évaluation proprement dite

La partie suivante du rapport est celle qui nous intéresse plus spécifiquement car c’est elle qui aborde l’évaluation proprement dite de la prise en charge et du traitement des toxicomanes.

J’en présenterai les points qui m’ont semblé les plus marquants.

Quelques points

D’abord quelques traits significatifs du toxicomane.

La trajectoire du toxicomane

Le rapport relève qu’on devient toxicomane avant 25 ans et qu’on ne le reste guère au-delà de 40 ans :

« Au-delà de l’âge de 25 ans, il est rare qu’un sujet devienne toxicomane » [24].

« Ceux qui l’ont été à l’adolescence ou au début de l’âge adulte ne le restent que très rarement au-delà de l’âge de 35-40 ans » [25].

De la toxicomanie, on peut donc sortir. À ce titre la toxicomanie ne doit pas être tenue pour un destin à vie, moins encore pour une maladie chronique à laquelle on ne saurait échapper une fois qu’on l’a contractée :

« Il faut bien admettre qu’il existe un important mouvement de sortie de la toxicomanie » [26].

Le rapport dresse ainsi une « trajectoire du toxicomane » en 5 (ou 6) phases : initiation, escalade, maintenance, dysfonctionnement, arrêt (+ une « période d’ancien toxicomane » pour ceux qui mettent ensuite leur expérience au service de programmes thérapeutiques) [27].

Quatre modèles explicatifs

Le rapport examine alors différentes théories explicatives de la toxicomanie. Certains Américains distinguent 43 systèmes théoriques [28] ! Lert & Fombonne choisissent de se cantonner à quatre grands schèmes théoriques — on les en remercie ! — :

· une approche pharmacologique [29] avançant une explication de la toxicomanie par le métabolisme, soit la toxicomanie comme maladie d’ordre biologique ;

· une approche familiale [30] avançant une explication de la toxicomanie par le contexte familial, soit la toxicomanie comme symptôme d’un disfonctionnement familial ;

· une approche psychanalytique [31] de la toxicomanie comme état « border line » (entre névrose et psychose donc), soit la toxicomanie comme perturbation psychique ;

· une approche psycho-sociale [32] où la dépendance toxicomaniaque est conçue comme prolongement d’un conditionnement plus large et bien antérieur, selon une interprétation de type comportementale. Ainsi cette approche rehausse que beaucoup de toxicomanes continuent d’éprouver un besoin intense de drogue lors même qu’ils sont sevrés et n’éprouvent donc plus les symptômes physiques de la dépendance et du manque. Ici la toxicomanie est prise comme conditionnement psycho-social.

Donc quatre conceptions de la toxicomanie : comme maladie biologique, symptôme familial, syndrome psychique, conditionnement psycho-social.

Ces quatre schèmes distingués, les auteurs précisent cependant que les théories effectives inspirant les praticiens s’avèrent « composites et ne s’excluent pas » entre elles [33].

Évaluations proprement dites

Les évaluations qui vont alors être examinées auront deux traits caractéristiques :

1) Elles portent sur les toxicomanies aux seuls opiacés.

2) Les études disponibles sont en grande majorité américaines [34]. Étant donné la taille du pays, ceci a pour avantage évident de configurer des études portant sur une grande quantité de toxicomanes : 6 400 pour l’une [35], 11 750 pour l’autre [36], 1 784 pour une troisième [37], près de 5 000 pour celle de la Veteran Administration [38], etc.

Quels critères ?

Le premier problème d’une telle évaluation de traitements porte bien sûr sur les critères retenus pour l’évaluation.

Qu’est-ce qu’une efficacité ?

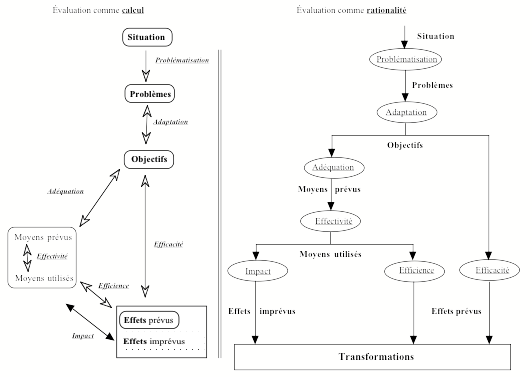

Nous nous sommes habitués dans ce séminaire à décrire une évaluation selon les schémas duaux suivants :

Si l’on accepte la logique de ces schémas, une efficacité rapporte des effets à des objectifs et doit donc être vue comme le produit d’une adéquation, d’une effectivité et de la somme d’un impact et d’une efficience :

Effets/Objectifs = Moyens prévus/Objectifs * Moyens utilisés/Moyens prévus * Effets prévus + imprévus/Objectifs

Efficacité = Adéquation * Effectivité * (Efficience + Impact)

Simplifions : une efficacité sera le produit d’une adéquation (mesurant le rapport des moyens aux objectifs) et d’une efficience (mesurant le rapport des effets aux moyens) :

Efficacité = Adéquation * Efficience

Rendu en ce point crucial, le rapport nous devient plus obscur : on s’attendrait en effet à ce que nos quatre schèmes théoriques, correspondant à quatre conceptions différentes de la toxicomanie qui appréhendent différemment les objectifs, convoquent des moyens différents en vue d’effets divers, soient chacun doté d’instruments de mesure propres en sorte de progresser dans une évaluation dont on se doute qu’elle est ici particulièrement délicate. L’examen antérieur du « schème psychanalytique » nous a d’ailleurs avertis de « la difficulté d’évaluation de l’efficacité » de ses propres interventions, ce qui est facile à pressentir [39].

Or il s’avère que dans les études américaines disponibles qui vont servir de base à ce rapport,

« aucune recommandation particulière n’a été proposée sur les procédures à suivre et les critères d’évaluation à retenir. Pour ces derniers, plusieurs ont été choisis tels que l’abstinence par rapport aux drogues, les arrestations ou les incarcérations à la suite de délits, l’emploi, l’alcoolisation ou l’admission dans un autre programme thérapeutique. À partir de ces différents critères d’évaluation, il a été possible de déterminer des index composites résumant en un critère unique l’évolution post-thérapeutique du sujet. » [40]

On découvre ainsi les limites auxquelles se sont heurtés Lert & Fombonne : les effets attendus des différentes thérapies ne sont nullement différenciés comme le sont par contre les différents projets thérapeutiques (et donc les différents objectifs et moyens) qu’il s’agit pourtant d’évaluer en comparant leur efficacité respective.

Comparer des efficacités de natures hétérogènes, est-ce les homogénéiser ?

Le but de ce rapport est de comparer l’efficacité respective des quatre logiques thérapeutiques. Il pourrait en effet sembler logique de mettre en avant un unique critère composite pour unifier l’instrument de mesure comparatif des différentes efficacités (comment comparer des longueurs si le mètre étalon ne cesse de changer ?).

Mais en vérité, je pense que c’est tout le contraire : il aurait fallu à l’inverse pouvoir évaluer chaque logique selon ses propres critères immanents (ceux qui justement la spécifient comme orientation singulière face à la toxicomanie), pour ensuite reporter sur l’examinateur la tâche (certes rendue difficile par le fait qu’elle ne saurait alors se réduire à la mise en ordre de quantités homogènes) de rapprocher et comparer ce qui ne peut être ordonné quantitativement. Ou encore : au cœur de la difficulté méthodologique réside tout l’intérêt d’une telle opération consistant à comparer des efficacités conçues de manière hétérogène. Lert & Fombonne n’ont pu le faire, puisqu’ils travaillent non par études directes qu’ils auraient menées mais en exploitant les résultats d’études existantes, principalement américaines, on l’a dit.

Lert & Fombonne accuse notre scepticisme quand ils relèvent la non-concordance de quelques indicateurs d’efficacité utilisés « tels que la consommation de drogue, l’emploi, la criminalité » [41]. Une étude a ainsi montré que « ces indicateurs étaient relativement indépendants les uns des autres, ou que leur association, lorsqu’elle était retrouvée, était faible » [42]. Autant dire que l’indicateur composite empile des poules, des carottes et des parapluies… Où l’on est renvoyé à l’hétérogénéité qu’il s’agit de comparer sans pour autant la dissoudre, ce qui est alors une manière de faire disparaître son propre objet…

Lert & Fombonne n’y peuvent mais, nous non plus.

Partons donc de cette curieuse homogénéisation des effets attendus, d’autant plus obscure pour nous, lecteurs, que nous ne disposons pas ici de la formule de composition de cet unique indice…

Un examen des études existantes…

Nous entrons alors dans la partie centrale du rapport consacrée à une discussion minutieuse des méthodes et résultats de ces études américaines.

Avant de présenter les conclusions générales tirées par Lert & Fombonne de cet examen, notons quelques points :

· Le temps passé dans un programme semble une donnée plus déterminante pour son résultat que la nature particulière du programme, ce qui suggère « que la motivation du sujet à changer et à se soigner serait peut-être le facteur le plus important » d’un succès de la thérapie. [43]

· À ce titre, « le degré d’engagement personnel du sujet par rapport au traitement est probablement moins intense pour les cures de maintenance à la méthadone que pour le traitement en communautés thérapeutiques et les traitements ambulatoires ». [44] Nous dirons : « bas-seuil » oblige !, puisque celui-ci oriente vers une gestion plus que vers une thérapie…

· Signalons quand même des curiosités, inattendues dans ce cadre. Celle-ci par exemple : le « traitement psychiatrique conventionnel » aux États-Unis est décrit [45] comme composé d’un entretien avec un psychiatre… tous les mois… pendant 6 mois…, l’entretien durant à chaque fois… 20 minutes ! Il est sûr qu’un tel traitement (2 heures d’entretien étalées sur un semestre…) a pour avantage de ne pas coûter cher : si on comprend pourquoi les pouvoirs publics s’en arrangent, on comprend moins bien qu’un psychiatre puisse cautionner ce qui ressemble à une mascarade, à ces activités inoffensives, à ces placebos offerts par exemple aux groupes-témoin qu’on distraie et occupe (les emmenant au cinéma pendant que les bons groupes travaillent)… Il est sûr qu’avec de telles pratiques, on ne sera guère étonné de découvrir, au final, que l’efficacité d’un tel « traitement » ne diffère guère de l’efficacité d’une pure et simple inaction : encore faudrait-il avoir au préalable distingué rigoureusement (et non pas formellement) action d’inaction…

· Plusieurs études, qui repèrent un lien entre toxicomanie et psychopathie, ne peuvent cependant en induire que la psychopathie a précédé la toxicomanie… [46]. Il ne semble donc pas possible de distinguer, sur la base du moins de ces études, si c’est la toxicomanie qui rend psychopathe ou si c’est plutôt l’existence d’une psychopathie qui stimule le comportement toxicomaniaque, sachant bien sûr que l’hypothèse la plus probable sera un mixte de ces deux déterminations qui toutes deux comportent l’adolescence comme âge critique…

· Par contre « les liens entre symptomatologie dépressive, dépression et toxicomanie » s’avèrent récurrents [47]. Où ils s’avèrent que le dit « usage des drogues » n’est pas si innocent qu’on le thématise aujourd’hui…

· Au total, « le mot même de toxicomane est trop polysémique » [48]. Effectivement : on peut déduire de ce qui précède qu’il recouvre d’une part des maladies relevant de pathologies fort diverses (maladies psychiatriques, déficiences…), d’autre part des « déviances » psycho-sociales (relevant du comportement délinquant), à quoi il faut ajouter des figures d’usage pur, cette fois non toxicomaniaque (car restant localisées et temporaires).

· Les auteurs du rapport discutent minutieusement des méthodes employées dans telle ou telle étude : la question du tirage au sort, la pertinence du groupe-témoin, l’influence sur les résultats de l’effet « cobaye » [49] (ou rétroaction de l’observation sur le phénomène). Il en ressort assez nettement l’impossibilité pour de telles évaluations de se couler dans le moule formel des évaluations de type positiviste (celles qui, par exemple, ont pour modèle le calcul d’efficacité relative de la construction d’une route ou de l’édification d’une voie ferrée…).

· Ils mettent également en question la capacité de ces résultats à se reproduire dans des conditions plus ordinaires (plus « routinières » écrivent-ils [50]). Ici aussi, on conçoit qu’il est nécessaire de reformuler les catégories de l’évaluation à l’aune des spécificités du champ thérapeutique…

Quatrième partie : la France

Après ce tour d’horizon, Lert & Fombonne examine ce qu’il en est en France des traitements de la toxicomanie.

Certains résultats sont frappants :

· Une étude sur les toxicomanes incarcérés indiquerait que « plus du tiers de ceux qui ont tenté de rompre avec la drogue l’ont fait sans aide médicale » [51]. Certes l’étude ne semble porter que sur des tentatives sans distinguer les succès des échecs. Ceci suggère malgré tout d’importantes réticences des toxicomanes eux-mêmes à une médicalisation de la sortie de la toxicomanie. On pressent les ravages que peut entraîner en milieu carcéral la distribution tous azimuts de produits de substitution (instruments de contrôle plutôt que soins, comme l’est d’ailleurs la distribution systématique de psychotropes dans le même contexte…).

· Les injonctions thérapeutiques s’avèrent « relativement peu nombreuses » [52]. Les opposants à l’injonction thérapeutique font en effet valoir « la valeur déterminante de la volonté et de la motivation du sujet dans la conduite du traitement. » [53] L’argument, à lire ce qui précède, semble de poids.

· À l’époque, les programmes expérimentaux de prescription de méthadone la décrivent « comme une cure de substitution à l’héroïne et non comme une thérapie de maintenance, puisqu’elle est conçue comme devant se terminer, même si le terme n’en est pas fixé. » [54] Noter à nouveau cette légitime suspicion de l’époque, aujourd’hui bien effacée sans qu’on explicite au service de qui cet effacement en fin de compte s’est opéré…

Les conclusions

Venons-en aux conclusions que tirent Lert & Fombonne de cet examen (avant de clôturer leur travail sur le souhait bien légitime que la surveillance épidémiologique et la recherche évaluative se développent désormais en France en matière de toxicomanie).

Lert & Fombonne constatent d’abord qu’il est possible de mener de telles études auprès des toxicomanes, y compris de manière prolongée dans le temps.

Plus essentiellement, voici ce qu’en retiennent nos auteurs — je restitue leurs propos avant de les commenter — :

· « Il existe un mouvement de sortie de la toxicomanie qui […] souligne que la chronicité n’est pas inéluctable. » [55]

· « Il y a des arguments pour penser que l’arrêt des toxicomanes n’est pas obligatoirement lié à un traitement, et qu’un nombre (inconnu) de sujets connaît une « guérison » spontanée. » [56]

· « Plusieurs études convergent sur l’existence d’un effet bénéfique global des grands programmes thérapeutiques disponibles, à l’exception des désintoxications ou cures de sevrage. » [57]

· « Aucune différence majeure n’a pu être décelée entre les trois grandes modalités thérapeutiques que sont les traitements ambulatoires, les programmes de maintenance à la méthadone et les communautés thérapeutiques. Il n’existe donc pas d’argument d’efficacité pour privilégier ou écarter l’un ou l’autre de ces types de traitements. » [58]

· « Comme les sevrages n’ont pas été comparés à l’absence de toute intervention, on ne peut affirmer qu’ils ne sont d’aucune utilité. » [59]

· « La durée passée en traitement » comme « la motivation des sujets » jouent un rôle primordial dans les résultats. [60]

· « Plusieurs épisodes de traitement sont nécessaires à une majorité de toxicomanes. » [61]

· Les toxicomanes « ont, pour une part substantielle d’entre eux, une psychopathologie associée ». [62]

Mes remarques sur ce bilan

· D’abord il est rétrospectivement frappant qu’à l’époque l’objectif servant de référence aux soins était bien la sortie de la toxicomanie, non sa gestion « citoyenne » et son encadrement médical.

· Ensuite il ressort que cette sortie est non seulement désirable mais possible et même fréquente. De ce point de vue, la comparaison avec le diabète (incurable) s’avère donc inappropriée.

· Il apparaît alors que le sevrage n’est le plus souvent qu’une manière brutale (et par là inefficace) de supprimer un effet qu’on a pris à tort pour une cause.

· Il n’est pas possible de distinguer en termes d’efficacité entre les trois voies thérapeutiques restantes quoique cette efficacité soit systématiquement attestée lorsque d’une part le toxicomane est motivé, et d’autre part le travail thérapeutique dure assez longtemps.

· Le plus souvent la durée du traitement s’accompagne de rechutes puis de nouvelles tentatives.

Deux sortes d’évaluation

En matière d’évaluation un premier aspect me semble important à souligner : même si les évaluations ici présentées pèchent par de nombreux défauts méthodologiques (que Lert & Fombonne relèvent avec minutie), elles esquissent cependant ce qu’une évaluation d’ordre clinique et non pas d’ordre économico-financier pourrait être.

Ainsi, les effets (aussi mal mesurés soient-ils dans nos exemples) sont ici référés à la charge de travail du thérapeute si bien que l’efficacité prendrait ici pour formule potentielle celle du coût en termes de temps de travail clinique pour qu’un malade sorte définitivement de sa toxicomanie. On perçoit le caractère clinique de cette évaluation à travers la nature du numérateur (dans le rapport efficacité = effets/objectifs) : l’objectif étant ici la sortie de la dépendance (objectif qu’on pourra alternativement nommer fin de la servitude ou fin de la maladie, émancipation ou guérison), ce nouvel état n’aura pas besoin d’être quantifié autrement qu’en comptant les individus (pas besoin ici d’une pseudo-unité monétaire commune au numérateur et au dénominateur telles les évaluations d’obédience positiviste en termes de gains pour le PNB et pour les finances publiques…) ; l’efficacité se mesurera simplement comme rapport du nombre des individus « guéris » au nombre de personnes mobilisées pour ce faire.

Il y a donc bien ici concurrence entre logiques radicalement différentes d’évaluation : a minima d’un côté celle de la clinique, et d’un autre celle de l’économie monétaire.

La santé publique : synthèse disjonctive ?

À ce titre, on ne peut s’empêcher de remarquer combien le terme de « santé publique », servant d’abri majeur à l’idéologie de la réduction des risques, est ici facteur de confusion puisqu’il associe et tend à fusionner les deux termes hétérogènes de clinique et d’économie monétaire… Une « synthèse disjonctive » comme disait Deleuze ?

Une interprétation de l’indifférence du type de traitement

Reste à se demander comment il est possible que l’efficacité des traitements soit aussi indifférente à la technique thérapeutique mobilisée.

En préface, Philippe Lazar, distinguant d’ailleurs efficacité et efficience (je rappelle : efficacité = effets/objectifs ; efficience = effets [prévus]/moyens [prévus]), relève ceci :

« Il est parfaitement imaginable qu’effectivement n’importe quel traitement puisse servir de support en quelque sorte passif à la volonté de certains toxicomanes d’échapper à l’engrenage dans lequel ils sont engagés. » [63]

Telle serait bien en effet la conclusion qu’on peut dégager de ce très intéressant travail de Lert & Fombonne : le soin thérapeutique apporté au toxicomane n’a guère pour modèle le soin clinique ordinaire car si soin il doit y avoir — pour ceux des « usagers de drogues » qui du moins ne relèvent pas du droit commun en matière de dispositifs tant sanitaires qu’éducatifs —, ce soin ne peut être qu’auto-soin. Ce faisant, le rôle des « thérapeutes » n’est nullement effacé : il reste capital à condition de le concevoir comme élément secondaire, accompagnant l’auto-thérapie pour la stimuler, la consolider, l’accélérer, lui donner les moyens de se poursuivre par-delà les reculs temporaires, etc.

Relevons alors que si ce schème est bien celui qu’on peut légitimement extraire du rapport de Lert & Fombonne, alors il intensifierait la pertinence de l’approche de type « psy »(-chologique/-chanalytique/-chiatrique) puisque il faudrait relativiser le modèle de la maladie biologique et que les modèles plus sociaux (symptôme familial, conditionnement psycho-social) relèveraient, somme toute, d’une même dynamique où l’essentiel est de miser sur le travail sur soi du sujet, faute de pouvoir agir sur le monde et la société devenus toxicomanogènes…

C’est dire — si j’ai bien lu tout ceci – que ce rapport n’éclaire pas le fameux « changement de paradigme » qui va suivre comme constituant un progrès dans l’ordre d’une (auto-)thérapie dont tout pourtant nous indique l’urgente nécessité pour les toxicomanes. Et à quel titre ce qui était si manifestement nécessaire jusque dans les années 80, et ce dans tous les pays, ne le serait-il plus à partir des années 90 ?

––

Éléments

de la discussion

La discussion qui a suivi a porté sur

— la « réception » de cette étude au moment de sa sortie : il semble qu’elle ait été très réduite (en raison d’un cloisonnement et d’une autocentration des différentes écoles…) en même temps que très hostile (comme il a été montré, cette étude tendait à minorer le rôle du clinicien qui, d’agent thérapeutique majeur, apparaissait plutôt dans ce travail comme accompagnateur des auto-thérapies…) ;

— la comparaison de la situation de l’époque avec l’état actuel de l’épidémiologie et de la recherche en matière de toxicomanie : les différences sont, à l’évidence, nombreuses ; la question de savoir si, en matière cette fois de polarisations théorico-idéologiques, les différences entre aujourd’hui et 1989 l’emportent sur les ressemblances a été plus débattue… ;

— la comparaison avec la situation britannique ; ce point, d’ampleur, donnera lieu à une séance ultérieure ;

— l’intérêt qu’il y aurait de mieux comprendre la logique de ces arrêts spontanés que le rapport Lert & Fombonne relève et qui continuent, en effet, d’être quantitativement importants ; de ce point de vue il faudrait relire les études de Robert Castel (« Les sorties de la toxicomanie, types, trajectoires, tonalités ») et de Patricia Bouhnik (« Le monde social des usagers de drogues dures en milieu urbain défavorisé »).

––––––