Propositions

pour une kurtágographie analytique

François

Polloli

Il convient de

s’interroger sur le sens de la question que nous soumet Laurent Feneyrou :

« Écrire sur Kurtág ? » Si le projet est d’écrire sur sa

musique, quels buts et quelles méthodes doit ou devrait se donner une

musicographie analytique ?

Introduction

Kurtág se livre peu,

c’est un fait. Mais au fond, cette lacune de textes ou d’entretiens de première

main est-elle tellement gênante ? Ne conduirait-elle pas plutôt le

commentateur à assumer pleinement sa position, puisque le compositeur ne donne

pas de clefs susceptibles d’étayer un discours critique sur sa musique ?

Puisque l’accès à son atelier nous est fermé, comment dès lors rendre compte

d’une de ses pièces minuscules, d’une de ses œuvres, voire de l’ensemble de sa

production à ce jour, et pourquoi pas, de son style ? Parce que l’analyse

musicale a le pouvoir de relever ce défi, elle en a aussi le devoir. Mais une

des difficultés qui se présente d’emblée est que l’analyse en action, intrusive

par nature, aboutit presque toujours à la mise en pièces des œuvres qu’elle

touche. Aussi, travailler sur la musique d’un compositeur exige – par respect

pour la musique mais aussi pour l’homme – que l’on prenne toutes les

précautions.

La question de la

méthodologie se pose car l’usage de telle ou telle méthode accomplit forcément

un filtrage en focalisant l’attention sur un aspect plutôt qu’un autre. Si une

telle réduction du champ d’examen est inévitable – et même parfois souhaitable

– il faudra toutefois que le travail d’analyse ne manque pas son but en

provoquant la perte de quelque chose d’essentiel. Étant donné ce que l’on sait

de la musique de Kurtág, la démarche se définit ainsi : on emploiera des

outils appropriés et le cas échéant, on en forgera certains ;

parallèlement à l’opération de démontage, on se posera toujours la question du

sens ; on veillera aussi à ce que ces outils analytiques soient

suffisamment simples afin de réserver à la musique – véritable objet de l’étude

– le premier plan.

1. Longues & brèves

Dès 1959, à partir

de son Quintette à vent, opus 2, Kurtág utilise par endroits un lexique

rythmique particulier qui repose en tout et pour tout sur cinq signes de

durées. Pour cette raison, cette échelle – faite de longues et de brèves, et

qui n’est rudimentaire qu’en apparence – ressemble donc à l’échelle conventionnelle

des intensités. Et comme Kurtág emploie conjointement des signes d’altérations

(sans toutefois céder à la tentation combinatoire), son lexique complet de

durées contient une vingtaine de valeurs qui ignorent la division binaire.

Plusieurs aspects de cette notation la rendent problématique (je laisserai de

côté l’absence de terminologie associée à ce lexique).

Exemple 1 – Le motif du péché, Pierre de Rosette rythmique.

Un des premiers

problèmes que pose cette notation, c’est que les durées qu’elle exprime ne sont

ni directement quantifiables ni objectivement mesurables. Il est de ce fait

très difficile d’élaborer un discours logique à leur sujet, ce qui explique

probablement le manque de commentaires analytiques abordant ces rythmes. Et

puisque nous sommes à l’Ircam, temple de la rationalité faite musique, la question

se pose de savoir comment on pourrait traiter ces rythmes au moyen d’un

logiciel comme OpenMusic. L’inadéquation de cet outil d’analyse, fût-il

performant dans d’autres situations, constitue un écueil sérieux qu’il convient

de contourner. Il existe une Pierre de Rosette : le motif du péché se

trouve noté de façon traditionnelle au début de la deuxième partie des Dits

de Péter Bornemisza

(cf. ex. 1, portée du haut[1]) ; bien des années

plus tard, on rencontre la même mélodie dans l’avant-dernier des Fragments

d’Attila Jozsef

(cf. ex. 1, portée du bas), mais notée cette fois au moyen du lexique

propre à Kurtág. Il me semble que ce serait une entreprise absurde que de

tenter de « traduire » ces rythmes au moyen de cette Pierre de

Rosette. Son existence tend néanmoins à prouver ceci : quand bien même il

existerait une typologie de la mélodie chez Kurtág, elle ne serait pas

complètement déterminée par le recours à ce lexique.

Une des caractéristiques

de cette notation, c’est qu’elle renvoie à des musiques non mesurées enfouies

dans les profondeurs de l’Histoire, ce qui lui confère un caractère archaïsant.

L’interpréter comme une invitation nostalgique à une restauration quelconque

témoignerait d’une profonde méconnaissance des œuvres de Kurtág. Car c’est au

contraire en convoquant la tradition musicale au sens le plus large du terme,

que la musique de Kurtág parle au présent, peut-être pas au présent de

l’indicatif, mais plutôt au présent du conditionnel ou du subjonctif…

Parallèlement, en

mettant à bonne distance barres de mesures et pulsations, les longues et les

brèves de ce lexique rythmique parviennent à atténuer la sujétion vis-à-vis de

l’héritage des musiques de danses dont découlent la plupart des formules

rythmiques de la tonalité. C’est donc de façon critique mais aussi délibérée,

qu’au moyen de ce lexique, Kurtág enrichit la notation usuelle par autre

matière rythmique, celle de la langue parlée. Ainsi, la vocalité de sa musique,

sans renoncer au chant, se rapproche de la parole.

Il faut enfin interroger

les implications musicales profondes d’une telle notation au regard de

l’interprétation. La liberté rythmique que recèlent potentiellement ces signes

tient plus, selon moi, de l’illusion que de la réalité. En effet, puisque

l’interprète ne peut plus compter les rythmes, il lui faut trouver une solution

agogique dans le mouvement mélodique[2]. De la sorte, et aussi

étonnant que cela puisse paraître, cette notation a pour effet de lier durées

et hauteurs de façon indissoluble. Il revient à l’interprète de tirer toutes

les conséquences de cela avec le plus de lucidité possible ; mais

l’analyste aussi subit cet effet, et il ne peut donc plus ignorer les unes au

profit des autres.

2. Mélodies & harmonies

Il paraît évident que

les hauteurs se prêtent très volontiers à l’étude analytique : Zarlino,

Rameau, Riemann ne sont que quelques uns des nombreux auteurs qui se sont

appliqués à élaborer différents systèmes théoriques au cours des âges. Mon but

n’est ni d’étudier ces théories ni d’en discuter la validité, mais de puiser

dans cet arsenal ce qui paraît pertinent pour notre objet d’étude. Dans cet

ordre d’idées, il semble que la méthode de Lendvai[3] se révèle efficace.

Elle fonctionne, notamment parce que Lendvai l’a développée au contact des

partitions de Bartók et que la musique de Kurtág hérite, en bien des points, de

celle de son compatriote.

|

|

|

Exemple 2 – Deux médaillons déduits des mélodies

« Kásásodik a víz… » dans József Attila - Töredékek ;

la

symétrie la-mi bémol y est

visible.

Lorsqu’on utilise cette

méthode, on est amené à établir une représentation des hauteurs sur un cycle de

quintes, qu’il s’agisse d’une mélodie, d’un agrégat ou de quelque ensemble de

hauteurs que ce soit. On obtient alors des sortes de médaillons qui font

apparaître des propriétés particulières de ces constellations d’intervalles

comme, par exemple, la symétrie[4] (cf. ex. 2). Chaque

fois qu’il y a symétrie, apparaissent des axes et des pôles qui fonctionnent,

selon Lendvai, comme une sorte de substitut aux catégories tonales

traditionnelles.

On peut donc

raisonnablement dire de la musique de Kurtág qu’elle est polarisée, en précisant

toutefois que ces polarisations ne sont pas seulement une conséquence des axes

de Lendvai, mais aussi du poids particulier qu’une note acquiert, du fait de

son intensité, de sa durée, du contexte mélodique, etc. Et comme Kurtág a une

conception tout à fait traditionnelle de la période musicale, une analyse

inspirée de la méthode de Schenker, tissant des liens entre lecture des

hauteurs et étude des formes, devient dès lors concevable.

3. Topologie formelle

Certaines circonstances

autorisent à laisser émerger la méthode analytique de la musique

elle-même : tandis que j’étais aux prises avec un océan de plus de cent

fragments qui m’opposaient une résistance farouche (ceux des quatre cycles

vocaux Bornemisza,

Troussova,

Attila József,

et Kafka),

l’idée m’est venue de les représenter sur des diagrammes, de manière ordonnée,

longitudinale, selon la chronologie de l’œuvre, et proportionnellement au

temps ; j’ai appelé ces diagrammes des cartes. Bien sûr, il faudrait

aussitôt faire la critique de cette méthode, notamment en posant ces deux

questions : celle de l’usage du terme fragment, et celle non moins

cruciale concernant la valeur musicale de la durée chronométrique. Quoi qu’il

en soit, il est possible, au moyen de ces cartes, de décrypter l’organisation

de la forme cyclique chez Kurtág, qu’il s’agisse d’assemblages préparés pour

une circonstance particulière (concerts ou enregistrements) ou de cycles

d’envergure comme l’opus 17.

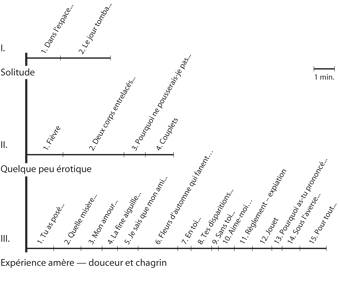

La carte des Messages

de feu Demoiselle R. V. Troussova permet de mettre en évidence

qu’une accélération globale se produit au fur et à mesure du déroulement de

l’œuvre[5]. Sur cette carte (cf.

ex. 3), on constate en effet que cette accélération se manifeste

conjointement des deux façons suivantes, primo par l’accroissement du

nombre de fragments par partie (2 fragments, puis 4, puis 15), et secundo par le raccourcissement

progressif et presque régulier de leurs durées. Fait essentiel, cette

accélération va aussi de pair avec le propos littéraire de l’œuvre : une chute.

Exemple 3 – Carte des

Messages de feu Demoiselle R. V. Troussova, opus 17

L’œuvre

dure environ une demie heure et chaque ligne horizontale en représente une

partie.

Mais ce n’est pas tout.

En interprétant ces cartes, il devient possible de décrire une évolution dans la

manière dont Kurtág organise les fragments entre eux, car sa conception du

fragment, tout comme l’usage qu’il en fait, ont évolué au fil du temps. On peut

ainsi parcourir sa production, en partant des premiers opus qui ne comportent

que quelques fragments chacun (Quartetto per archi, opus 1 ; Quintetto

per fiati,

opus 2 ; Acht Klavierstücke, opus 3 ; etc.), pour aboutir à des

œuvres de dimensions gigantesques comme les Kafka-Fragmente, opus 24, dont les

quarante fragments organisés en quatre parties offrent une complexité presque

inquiétante.

Une des étapes de cette

évolution est l’émergence d’une continuité qui se développe progressivement.

Parce qu’elle entre en tension avec l’aspect fragmentaire de l’ensemble de

l’œuvre de Kurtág, cette quête de continuité a tendance à pondérer l’aspect

fragmentaire. En effet, les cas de fragments enchaînés sans solution de

continuité (par exemple au moyen de l’indication attaca) sont très rares dans

les six premiers opus ; mais en revanche, à partir de 1963 (Dits

de Péter Bornemisza,

opus 7), c’est le contraire qui advient. Ce souci de la continuité

musicale est récurrent chez Kurtág, et ne s’exprime pas seulement par

l’écriture. Lorsqu’un enregistrement est préparé par exemple, on sait que le

compositeur attache énormément d’importance aux silences qui existent entre les

fragments et qui, de fait, articulent l’ensemble. Ainsi, pour l’enregistrement

de son Officium breve, opus 28 (quinze fragments pour quatuor à cordes), par

le Quatuor Keller, la décision a été prise de ne pas graver quinze plages sur

le CD, mais une seule qui dure plus de dix minutes. Dans l’entretien

« Mots-clefs[6] » on trouve une

confirmation de cette intuition quant à cette problématique de la

continuité ; il s’agit de propos (rapportés par Márta Kurtág) que Péter

Eötvös a tenus lors de la création de cet opus 28 : « Alors, […]

qu’il écrive pour une fois d’une traite, sans doubles barres. »

(p. 96).

Il devient clair que la

distance particulière et le point de vue général fournis par ces cartes

permettent de découvrir des caractéristiques formelles propres à telle ou telle

œuvre. Le second avantage de ces cartes, c’est de révéler des changements

stylistiques au gré des œuvres successives qui, sinon, resteraient cachés.

Toutefois, cette lecture topologique n’exonère pas de l’examen de détail des

partitions. Car s’il est évident que la carte n’est pas le territoire, c’est en

la confrontant au paysage que le visiteur attentif et curieux acquiert

patiemment une vraie connaissance des régions où il voyage.

4. Relations formelles

La grande forme, chez

Kurtág, s’organise volontiers à partir de paires de fragments qui riment entre

eux, la première occurrence étant peut-être celle des deux fragments

« Virág az ember » dans Bornemisza. Cet emprunt à la

taxinomie de la versification semble adéquat puisque la rime est, dans un

poème, ce qui contribue à la réalisation de la forme par le retour périodique

de sonorités semblables, mais non nécessairement identiques. Cet appareil

conceptuel présente deux atouts : il est succinct et presque musical (périodes,

sonorités).

De plus, il est en accord avec la teneur de l’ensemble de la production de

Kurtág dont on connaît les affinités puissantes avec la poésie.

Comment identifier la

rime entre deux fragments ?… Gémination d’un titre, identité du texte

chanté, proximité des sources littéraires, similitude du propos, parenté de

matériau musical, ou durées exceptionnelles sont autant de marques –

littéraires ou musicales – qui légitiment la constitution de ces paires.

Comme exemple, je

donnerai celui des deux fragments de l’opus 24 « Nimmermehr » et « Wiederum, wiederum ». Il existe entre

eux une première relation de proximité des sources littéraires puisque, chez

Kafka, les deux textes ne sont distants que de quelques paragraphes. Mais cette

relation de proximité n’est pas du tout maintenue dans l’œuvre musicale car,

parmi les quarante fragments, ces deux-là sont placés respectivement en sixième

et avant dernière position ; autrement dit, ils sont écartés vers les confins

de l’œuvre. Cela n’est pas anodin car les deux textes de Kafka évoquent

l’exclusion hors d’une communauté ou d’un territoire, condamnant à l’errance

celui qui en est frappé. Par conséquent, au regard de la forme, en étant tous

deux proches de ses frontières, ces fragments du bannissement se trouvent en réalité

au même endroit.

Plus encore, ce procédé

de la rime permet d’identifier une nouvelle étape dans le maniement de la continuité

fragmentée ; cette étape se situe entre la fin des années soixante-dix et

le début des années quatre-vingts, c’est-à-dire à la charnière des Messages

de feu Demoiselle R. V. Troussova (1976-1980) et des József

Attila - Töredékek (1981-1982). La partition de Troussova organise manifestement

les fragments en trois parties successives intitulées « Solitude »,

« Quelque peu érotique », et « Expérience amère, douceur et

chagrin » (cf. ex. 3). À l’inverse, la partition des vingt fragments

d’Attila József

ne comporte aucune indication explicite de parties subdivisant l’œuvre en groupes

de fragments.

Or il se trouve que,

parmi ces Fragments d’Attila József, quatre fragments riment deux à deux ; on

pourrait même parler à leur sujet de rimes embrassées puisqu’il s’agit d’une

part des numéros 1 et 19, « Kásásodik a víz… », et d’autre part des

numéros 6 et 12, « Én ámulok… ».

Par conséquent, trois parties se dessinent, mais cette fois de façon

sous-jacente et non plus évidente comme dans Troussova : elles comptent

respectivement quatre fragments (n° 2‑5), puis cinq (n° 7‑11), puis six (n° 13‑18) ; enfin, un

épilogue (n° 20) vient clore l’œuvre. On constate ici que la musique

elle-même sculpte sa propre forme au moyen de ces rimes ; et l’on voit

donc que la grande forme n’est en aucun cas un artefact plus ou moins extérieur

à la composition, mais qu’il s’agit au contraire d’un élément musical intrinsèque.

Dans les Fragments de

Kafka,

cette recherche des rimes fournit un résultat étonnant. Les exégètes de la

littérature de Kafka l’ont parfois décrite de manière topologique en la

comparant à un labyrinthe. Mais l’œuvre musicale de Kurtág a-t-elle cette

structure de labyrinthe ou plutôt celle – tout aussi complexe quoique

différente – d’un terrier ? Un labyrinthe est par définition une structure

plane, à ciel ouvert, et qui implique la solution d’une énigme (il faut en

sortir…) ; un terrier, quant à lui, est une construction souterraine,

secrète et en volume, dans laquelle un animal trouve la sécurité (il s’y réfugie…).

Au moyen des rimes, il est possible d’apparier des fragments, et en effectuant

ce travail, on assiste de proche en proche à la formation de véritables

chaînes. Et plutôt qu’un labyrinthe, on découvre alors un terrier, dont chaque

pièce musicale serait une niche communiquant avec d’autres par l’intermédiaire

d’un réseau de galeries[7].

Le mimétisme de Kurtág

envers Kafka le pousse d’ailleurs à faire entrer quelques animaux dans le

dernier quart de son opus 24 : ces bêtes peuvent bouger, circuler, se

faufiler, glisser à l’intérieur du terrier. L’analyse entre ici en résonance

avec le propos littéraire essentiel de l’œuvre qui est le mouvement ; en effet, une majorité

des textes de Kafka sélectionnés par Kurtág portent explicitement cette empreinte

du mouvement, depuis le tout premier dont la marche des bons contraste avec la danse

des autres,

jusqu’au dernier avec la reptation des serpents. Il importe aussi de

savoir que la langue hongroise exprime toujours le mouvement d’une manière

extrêmement raffinée et qu’ainsi s’expliquent probablement les choix que Kurtág

a opérés parmi les écrits de Kafka.

5. Limites du sonore

Les manifestations

limites du sonore semblent aussi avoir une importance considérable dans la

musique de Kurtág, à commencer par le silence : dans ce domaine si

particulier, la tâche n’est pas aisée ; il est essentiel qu’elle soit

poursuivie et partagée par la communauté des chercheurs[8].

Comment conceptualiser

d’autres limites du sonore ? Afin d’aborder cette question délicate, le

recours à un modèle fournit un premier appui. Considérons donc le modèle

suivant qui trouve sa justification dans certains écrits de Pascal Quignard.

Admettons d’une part qu’un phénomène sonore quelconque s’entend comme sonorité

du langage articulé

ou bien sonorité musicale, et que d’autre part, à défaut d’appartenir à

l’une ou à l’autre, ce phénomène soit alors considéré comme bruit. Si l’on admet cela, le

sonore s’organise donc selon trois domaines : bruit, langage, musique. Cette tripartition n’a

rien d’un schéma rigide car les frontières délimitant ces régions sont tout à

la fois subjectives, mobiles, poreuses… Faire référence à ce modèle amène à

décrire, de façon générique, la tâche du compositeur comme un travail de

domestication des sons sauvages afin de les incorporer au musical (pour s’en

convaincre, il suffit de se souvenir des difficultés de réception qu’ont

rencontrées le dernier Beethoven ou le premier Stravinski).

Il semble bien que la

musique de Kurtág explore les frontières de ces domaines du sonore, par exemple

en accompagnant de signification musicale des textes qui autrement auraient

tendance à l’évanescence. Une bonne illustration de ceci se produit dans le

fragment des Kafka

intitulé « In memoriam Joannis Pilinszky » dont voici le texte[9] : « Ich kann… nicht eigentlich erzählen, ja fast nicht einmal reden ;

wenn ich erzähle, habe ich meistens ein Gefühl, wie es kleine Kinder haben

könnten, die die ersten Gehversuche machen. » Au début de ce

fragment, un violon incertain égrène tout d’abord quelques notes ; puis

une voix timide imite ce matériau musical réduit à l’extrême ; ensuite, et

à la faveur du déroulement du texte, c’est l’inverse qui se produit,

c’est-à-dire que le violon imite la voix. Dit ainsi, cela a l’air presque trop

banal. Mais, à cet instant précis, jaillit l’extraordinaire : on a

l’impression d’entendre parler ce violon qui énonce ce que le sujet a du mal à

dire. Cette musique réussit donc le prodige de faire entendre du texte comme

s’il s’agissait d’une voix intérieure qui anticipe ce que l’on dit ou qui, au

contraire, réitère ce qu’on vient de dire, ou encore commente ce que l’on dit

pendant qu’on le dit. Par conséquent, dans cette pièce au moins, le tabou des

sonorités instrumentales asémantiques se fissure.

Conclusion

On l’aura compris, la

musique de Kurtág échappe à bien des classifications ; il est de notre

responsabilité de prendre en compte cet aspect même si cela ne doit pas nous

empêcher – bien au contraire – de chercher à détecter de la cohérence par une

lecture sensible des partitions, jointe à une écoute patiente des interprètes

qui jouent cette musique.

Les œuvres de Kurtág

peuvent presque suffire à nous guider sur le chemin de leur exploration, à

condition que nous utilisions des boussoles adéquates afin de nous orienter

dans ces contrées parfois étranges. Il devient alors possible de faire émerger

quelque chose de spécifique et de chaque fois différent : écrire à propos

de la musique de Kurtág est une entreprise passionnante et enrichissante. En

effet, en tant que praticien de l’analyse musicale, il ne me paraît pas vain de

procéder à des allers-retours entre cette musique d’aujourd’hui et celles du

passé. Cette idée entre en résonance avec une manière bien connue du travail

compositionnel de Kurtág qui renouvelle l’essence de la tradition par des

citations et des hommages multiples. C’est ainsi qu’étudier sa musique m’a

conduit à reconsidérer bien des questions sur les catégories traditionnelles de

la musicologie.

La musique de Kurtág,

cet objet merveilleusement beau et vivant, nous entraîne dans un mouvement toujours

plus large, et nous invite finalement à cette ouverture : ce que l’usure

du temps avait réduit à l’inutile pourrait bien retrouver la fraîcheur de

l’intérêt ; et à l’inverse, il se pourrait qu’un discours critique sur des

objets que la culture avait fétichisés voie enfin le jour.

_____