Commençons par une petite description

phénoménologique.

Je me mets au piano.

J’improvise. Je convoque spontanément mes savoirs : savoirs

théoriques (gammes, accords, rythmes…) —

« Allons-y pour une petite valse, pourquoi pas en si bémol majeur… »

— savoirs pianistiques (doigtés, déliés, division

main droite / main gauche…). Je varie ma valse, puis je la quitte,

et abandonne du même coup sa tonalité. J’improvise

désormais plus librement : je jette sur le clavier un geste

ébouriffé ; il sonne comme un appel. Je le reprends, le

répète, le distends, lui fournit une réponse. Mon corps

s’échauffe, mes gestes deviennent plus rapides, mes doigts courent

sur les touches, projettent de brusques griffures sur le damier noir et

blanc ; je m’exalte, m’emporte ; l’allure se

précipite. Je joue désormais free

(comme diraient les jazzmen) en alternant repos et tornades ; je saute

sans transition d’un extrême l’autre — il me suffit

pour cela d’une infime durée — en sorte que coexistent

désormais la neige et le feu, le siroco et le ciel bas et lourd…

De nouvelles possibilités s’ouvrent à mes doigts, à

mes bras, à mon buste, à mon corps et je m’y jette, les exploitant

sans souci de cohérence — je ne compose pas, j’explore

—. Je m’échauffe toujours davantage : mon cerveau calcule

les harmonies déployées en travers du piano. De nouveaux rythmes

se pressent pour voir le jour ; je les laisse percer mais d’autres

aussitôt se bousculent pour les remplacer.

L’instrument vibre

désormais de toute sa masse ; je garde enfoncée la

pédale sostenuto et le vaste corps mécanique garde mémoire

de mes frappes. Le son enfle, épais ; je l’interromps

brusquement puis, aussi subitement, le relance. J’engendre ainsi de

larges rythmes faits de coulées sonores entrecoupées de silences

impromptus, plus ou moins longs. Je me tourne maintenant vers la droite du clavier ;

mes doigts font grelotter les aigus. Puis voici à

l’extrême-gauche les graves profonds, les basses les plus noires

qui ébranlent la table d’harmonie et réquisitionnent

l’épaisseur de mes avant-bras. Je suis emporté par ce torrent

sonore que je ne cesse pourtant de déclencher. Je ne peux

m’arrêter : il y a tant à explorer… Je reviens au

médium du clavier puis soudainement écarte les bras dans toute

leur envergure pour embrasser simultanément l’ultra-aigu et

l’ultra-grave, et la chevauchée endiablée repart de plus

belle. Je suis le piano qui

gronde. Mon corps l’enserre, l’épouse, vibre avec lui, le caresse

et le frappe, éprouve ses vibrations, le fait chanter. Je suis la voix qui monte et les rugissements

qui sourdent. Je suis les accords

et motifs qui s’enchevêtrent, se bousculent, s’interrogent et

se répondent. Je suis le

flux capricieux qui tantôt hésite, tantôt jaillit

après un bref appui sur une cellule ou une formule comme un ruisseau

retrouve de l’énergie à buter sur une pierre ou un

détour de son lit.

Jouer et penser sont

identiques : il y a bien sûr les limitations qu’apporte

à mon jeu une technique pianistique rouillée, mais je tire parti

de ces imprécisions : je les intègre au flot sonore car ces

incertitudes et difficultés corporelles participent de ce qui se

déploie là ; il ne s’agit pas

d’interpréter un texte fixé à l’avance mais de

faire exister quelque musique qui n’en brillera pas moins

d’être d’un toucher rugueux, d’une démarche

claudicante, et mes bafouillements, me renvoyant à Thelonius Monk, relancent

la verve du discours. J’opère avec ce que j’ai, sans me

soucier d’éventuels auditeurs : je joue pour moi, je suis

dans la musique échevelée et elle me requiert,

m’enlève et me ravit. J’esquisse un blues mais repars aussi

vite hors de toute structure convenue : ce qui compte, c’est

l’idée brève qui passe, qui vient m’atteindre et

qu’il me faut laisser paraître. Le suspens résonnant

d’un geste appelle une plus vaste pause. Le flot s’immobilise, le

piano laisse vibrer toutes ses cordes, l’écho

s’éteint doucement.

Soudain une petite main me

tire par la manche : « Papa, tu peux m’attacher les

cheveux ? » « Ma fille, laisse-moi. Je ne suis pas

là ! » « Mais Papa, tu es ici, à

côté ! » « Non, petite, je suis

ailleurs, dans la musique. Ne me parle pas, ne me touche pas,

laisse-moi ! »

Pourquoi cette petite histoire que chacun a sans doute

expérimentée, sous cette forme ou sous une autre ?

Pour cette évidence d’abord, évidence

quasi-physiologique : les affects qui sont les miens quand je joue de la

musique sont des affects singuliers, mes gestes physiques également, et

même mon corps n’est plus le même. Mon corps

s’éprouve dans des gestes qu’il ne produit nulle part ailleurs :

mes doigts ne bougent jamais comme ils bougent là sur le clavier, ni mes

avant-bras, et mon équilibre assis sur le tabouret ne ressemble à

aucune autre posture de ma vie ordinaire. Ces gestes sans égal et cette

configuration singulière du corps accompagnent des affects non moins

singuliers : ce que j’éprouve là n’est ni la

joie du travail intellectuel, ni la volupté amoureuse, ni le plaisir de

l’effort sportif, ni la tourmente des angoisses ordinaires. Je pourrais

certes dire qu’il s’agit là de joie, de plaisir, de volupté,

d’angoisse mais à condition d’ajouter aussitôt :

oui mais de joie musicale, de plaisir musical, de volupté musicale, et d’angoisse musicale en faisant alors porter tout le poids sur le terme musical pour indiquer que la différence

marquée par l’épithète l’emporte ici sur le

partage du nom commun, pour suggérer que les syntagmes « joie

musicale » et « plaisir musical » sont devenus

des noms propres et non plus l’appropriation particulière

d’un sentiment général. Tous ces affects qui m’ont

emporté, traversé, que j’ai vécu aussi intensément

qu’il est possible de vivre des passions, sont une création, non

une traduction d’affects que je connaîtrais ailleurs et qui

viendraient simplement se concrétiser au piano. Le jeu instrumental

m’a fourni une panoplie d’affects, une palette de sentiments que

l’on ne saurait connaître si l’on ne joue pas soi-même

de la musique. La musique a agrandi l’espace, ajouté des

sensations sans égal, prodigué un nouveau champ

d’expérience.

Corollairement, tout ce que j’ai vécu

là, je ne saurais le traduire dans le vocabulaire des affects

ordinaires. Je peux toujours indiquer, une fois le couvercle du piano

refermé : « j’étais vraiment content de

jouer ! » ; je n’aurais ainsi rien dit qui permette

à quelqu’un d’éprouver ce qui s’est

passé là. Je peux, comme je viens de le faire, raconter ma petite

histoire mais je ne ferai ainsi que pointer une singularité plutôt

que de transmettre cette expérience originale.

À mon enfant qui me sollicitait car il me voyait en

train de jouer — et j’étais bien en effet dans le salon

familial, dans l’espace domestique, donc sollicitable — je ne

pouvais donc que répondre : « Je suis ailleurs ! Tu

me crois dans ce lieu partagé, mais je suis parti ailleurs. Je suis dans

un autre monde, un monde parallèle au tien, à celui des

activités communes, et peu m’importe qu’il soit

l’heure de passer à table ou de te peigner ou de te raconter une

histoire avant de te conduire au lit car là où je suis, ces mots table, peigne

et lit n’ont rigoureusement

aucun sens ».

*

Je vous ai raconté cette petite histoire pour

introduire à ce mot de monde,

pour ancrer cette catégorie de monde de la musique dans une expérience connue de tout

musicien : il y a en effet une évidence pratique, concrète,

expérimentable de ce que la musique — particulièrement

quand on la joue et qu’on l’épouse physiquement au plus

près de ses infimes tours et détours — compose à

elle seule un monde, un monde détaché des situations ordinaires,

un monde peuplé de ses propres êtres (harmonies, mélodies,

rythmes, timbres, gestes, instruments, corps…), un monde où

apparaissent des existences n’ayant aucun équivalent exact dans

les situations courantes.

Ce fond phénoménologique ainsi brossé,

passons à un examen plus théorique de la notion de monde de la

musique.

I. Pourquoi soutenir que la musique, à elle seule, forme un monde à part entière ?

La thèse radicale que je voudrais soutenir devant

vous est donc celle-ci : la musique forme un monde à part

entière qu’on appellera le monde de la musique.

Mais pourquoi cette thèse ? À quelles

préoccupations veut-elle répondre ? Quels en sont les

enjeux ?

I.1 À quoi cette thèse s’oppose-t-elle ?

D’abord de quoi cette thèse veut-elle se

distinguer ?

I.1.a. Distinguer le monde de la musique de la société des musiciens

Il s’agit essentiellement de controverser

l’idée qu’une sociologie de la musique pourrait suffire

à rendre compte de ce monde de la musique, de ces opérations

singulières que sont les opérations musicales, de

l’existence des pièces et œuvres musicales, etc. La

sociologie de la musique étudie la société et ses musiciens,

éventuellement la société des musiciens et les

différentes « sociétés musicales ».

Les opérations proprement musicales sont ici considérées

comme transitives à d’autres opérations socialement

constituées ; elles sont saisies dans leur

extériorité fonctionnelle, non dans leur capacité

immanente d’instituer des univers cohérents. La sociologie ne

dispose d’ailleurs pas d’un concept de monde, dissolvant toute

identité de ce type au profit de la notion de société, pire encore : au profit de la catégorie

substantialisante de social…

I.1.b. Quelques

exemples

I.1.b1. Pas de contextualisation possible d’un monde

Pour procéder à cette dissolution, l’un

des outils privilégiés de la sociologie est

l’opération de contextualisation. Mais s’il existe bien

quelque chose comme un monde, cette opération n’a alors

guère de sens à son endroit car un monde ne saurait avoir de

contexte [1] :

en effet la conviction moderne — cantorienne — est qu’il

n’y a pas de méta-situation, de Situation pour les

différentes situations, ou encore qu’il n’y a pas de

méta-monde, de Monde des mondes, de Grand Univers, ou encore qu’il

n’y a pas de Tout apte à situer et contextualiser chaque

situation.

La sociologie ne semble d’ailleurs pas disposer de concept

de totalité ; elle

procède par découpage d’entités partielles

prélevées dans un vaste tissu conjonctif. Pour la sociologie, pas

de tout fermé sur soi mais seulement des entités poreuses, prises

dans une incessante circulation les traversant de part en part.

Face à cette sociologie de la musique, on soutiendra

que si la société des musiciens existe bien, il s’agit ici

de penser la musique en y mettant au centre les œuvres et non plus les

musiciens, et, pour cela, il faut pouvoir penser la musique comme monde.

Ou encore : là où la doxa articule « le musicien et ses

œuvres » (voir le plan convenu des monographies

musicologiques), il s’agit de renverser le propos et d’examiner

« l’œuvre et ses musiciens ».

I.2 Les questions en travail

Quelles sont les questions qu’il s’agit de faire

travailler à la lumière de cette thèse d’un monde de

la musique ?

I.2.a. L’œuvre et son musicien…

Il s’agit d’abord de remettre l’œuvre

musicale au centre de notre dispositif de pensée et, corollairement, de

relocaliser le musicien comme subordonné à la musique. Tant que

la musique n’est qu’une région intégrée

à un univers plus vaste, qu’un champ parmi d’autres, tant

qu’elle est saisie en son extériorité relationnelle

plutôt qu’en son intériorité opératoire, la

consistance intrinsèque de la musique, sa logique propre ne sauraient

être dégagées.

I.2.b. L’autonomie musicale

Plus généralement, il s’agit

d’examiner dans quelle mesure la musique sait être autonome,

c’est-à-dire norme d’elle-même.

La musique ne sait-elle que demeurer sous la subordination

d’autres normes de pensée ? Thomas d’Aquin le

pensait : pour lui la musique était subalternée à

l’arithmétique et il prenait cette disposition en bonne

part : comme modèle de la docilité requise pour la

pensée, non comme défaut ou défaillance. Il écrivait

ainsi, au départ de sa Somme théologique : « La musique s’en remet aux

principes qui lui sont livrés par

l’arithmétique. » [2]

La subordination de la musique à des lois

exogènes est thématisée, depuis les Grecs, selon une

triple modalité : alternativement, la musique serait

essentiellement sous tutelle

·

des mathématiques,

·

de la physique,

·

de la psychologie.

Il faudrait compléter cette liste d’une autre

subordination, plus récente : celle de la musique aux sciences

sociales (sociologie, économie, etc.).

Contre ces positions, il s’agit, en soutenant la

consistance propre d’un monde de la musique, d’affirmer la

capacité de la musique à se doter de ses propres lois, de sa

propre logique, de son propre régime d’existence — nous

allons voir comment —.

I.2.c. Un faux dilemme : art formel ou fonctionnel…

Il s’agit également de sortir d’un faux

dilemme : la musique devrait choisir entre être un art formel (un

jeu sans enjeu, un art pour l’art sans vérité possible) ou

un art fonctionnel (la musique au service d’un x qui ne serait pas elle). Pour échapper

à cette alternative, il nous faut penser une « musique pour

la musique » — et pour rien d’autre —, mais

cependant une musique en puissance immanente de beauté, autant dire de

vérité proprement artistique. En tendant les énoncés,

je dirais que de la capacité de la musique de « faire

monde » dépend sa capacité de faire beauté du

sonore et non pas d’être simplement l’expression neuve

d’une réalité qui lui préexisterait. Il en va donc

de sa capacité à échapper à l’alternative de

la joliesse décorative (cas du formalisme) ou de la séduction

propagandiste (cas du fonctionnalisme).

I.2.d. Législation de l’existence

En proposant de penser la musique comme monde, nous nous

attaquons également à ces autres questions : comment

légiférer sur ce qui existe ou n’existe pas musicalement ? Qu’est-ce qui est ou n’est pas de la

musique ? Qu’est-ce qui compte vraiment en musique, qu’est-ce

qui importe un peu, beaucoup… ?

Ces questions sont récurrentes dans tous les

débats sur la musique : par exemple les 4’ 32” de

silence de Cage sont-elles ou non une pièce de musique ? Il

n’y a aucune réponse évidente à cette

question… Autre exemple : selon quel protocole rationnel trancher de

l’influence ou non de la différence de sexes des musiciens sur les

œuvres ? [3]

Va-t-on légiférer sur ces questions de

l’intérieur du monde de la musique ou en extériorité

(par exemple à partir de distinctions sociales) ?

Nous allons voir que la thèse de la musique comme

monde conduit à lui reconnaître cette capacité immanente de

normer ce qui existe ou non musicalement,

plus encore à autodéfinir une intensité proprement

musicale d’existence : qu’est-ce qui, en musique, existe un

peu, beaucoup, absolument, pas du tout ? Nous verrons comment la musique

s’est dotée d’une telle capacité…

I.2.e. De l’axiomatique sociologisante

Vous comprenez que notre démarche ne peut être

ici qu’axiomatique, c’est-à-dire procéder de

décisions de pensée (explicitement exposées au principe de

la démarche) à leurs conséquences (normées selon

une logique elle-même explicitement présentée).

Si l’on examine la sociologie de la musique sous cet

angle axiomatique, on peut voir qu’un de ses axiomes serait le suivant :

c’est l’artiste qui fait l’art, c’est le musicien qui

fait la musique et si un musicien fait quelque chose qu’il décide

d’appeler « musique », il s’agit ipso facto

de musique. Bref, le musicien serait le souverain de la musique.

Variante de cet axiome : c’est le contexte

musicien qui fait la musique, non plus cette fois l’artiste individuellement

mais la société des musiciens, ce qui va se dire ainsi : si

quelque chose est programmé dans un concert (transposition : si un

objet est installé dans un musée) alors cette chose est ipso

facto une pièce de musique (respectivement cet objet est une œuvre

d’art).

La question immédiate qu’introduit cet axiome

est alors : mais qui est déclaré musicien quand cette identité

ne procède plus d’un faire de la musique mais détermine au

contraire ce que veut dire qu’en faire ?

Deux voies ici pour répondre :

— Sera considéré comme musicien celui

qui est dit tel par la société (en général par la

société des musiciens). On bute alors sur l’usage de ce mot

par la société (pourquoi celle-ci déclare-t-elle certains

individus musiciens et d’autres chefs de gare ?) ou sur la consistance

propre de ce qu’est « une société

musicale » par opposition, par exemple, à « une

société par actions »…

— Sera considéré comme musicien qui

se déclare tel. Cette voie bute alors sur le statut ainsi donné

à la parole, sur son adéquation supposée à

l’identité réelle de la personne (que pense-t-on alors des

gens qui se déclarent Napoléon, Jésus… ou

Beethoven ? Leur déclaration doit-elle être également

prise au pied de la lettre ?).

Ce mouvement de report répété des

déterminations sur une cause première fait penser aux discours

théologiques mobilisant, pour expliquer le monde, un deus ex machina, un dieu

« bouche-trou » : car si toute origine inconnue

d’un phénomène est renvoyée à une même

cause-Dieu, il faut bien ensuite se demander quelle est la consistance interne

d’une telle origine fourre-tout, d’un tel asile d’ignorance

qui se trouve alors surdéterminé par les caractéristiques

les plus hétérogènes. D’où les interrogations

traditionnelles pour comprendre comment un Dieu aimant peut-il être

également un Dieu créateur, et juste, et tout-puissant, et vengeur,

et attentif à chacun, et respectueux des lois naturelles qu’il a

instaurées, etc.

I.2.f. Pas de définition de la musique mais une axiomatisation

À tout cela, j’opposerai l’axiome inverse

que c’est la musique qui fait le musicien, que c’est

l’œuvre qui fait ses musiciens, que n’est musicien que celui

qui fait de la musique et qu’il faut donc bien avoir une

détermination intrinsèque de la musique : non point une

définition mais une caractérisation de son monde.

En ce point se dessine l’originalité de mon

propos : éviter la voie de la définition de la musique [4]

pour emprunter la voie d’une caractérisation intrinsèque de

ce que veut dire « faire de la musique », bref, de la

consistance propre d’un monde de la musique.

Venons-en à la caractérisation de ce

qu’est le monde de la musique et pour cela, caractérisons

d’abord ce qu’est un monde — à quelles conditions

peut-on parler d’un monde ? — pour examiner ensuite comment

cette catégorie de monde peut

valoir pour la musique.

II. Qu’est-ce qu’un monde ?

Le point capital est que nous disposons aujourd’hui de

concepts de monde contemporains des pensées les plus aiguës et

actives.

On dispose en fait d’un double concept de monde :

un concept mathématique et un concept philosophique, et — avantage

supplémentaire — le second s’articule explicitement au premier.

On dispose donc d’un système coordonné de deux concepts de

monde qui constitue, pour nous musiciens pensifs, une donation à partir

de quoi il va nous être possible de travailler pour notre propre compte.

• Le concept mathématique est celui de Topos : il a été déployé

à partir de la topologie algébrique la plus récente, dans

le cadre de la théorie des catégories (née dans les

années 1940). Le concept de topos a été introduit à

la fin des années 60 par le mathématicien français

Alexandre Grothendieck et fait depuis partie intégrante du corpus

mathématique usuel [5].

• Le concept philosophique est celui de situation-univers ; il se déploie depuis les années 1990

dans la philosophie d’Alain Badiou. Il s’agit là de la

création d’un concept, non d’un propos académique.

Trait supplémentaire : le concept de situation ainsi

philosophiquement construit par Alain Badiou l’a été selon

un protocole minutieux et inventif de dialogue avec le concept

mathématique de topos.

Examinons rapidement ces deux concepts.

II.1 Le concept mathématique de topos

Indiquons, le plus simplement, possible, les

ingrédients de ce qui constitue un topos.

• Un topos est

composé d’objets reliés par des flèches. On

définit sur ce réseau orienté d’objets un certain

nombre d’opérations aux noms plus ou moins clairs (cônes,

limites, égalisateurs, produits, sommes, exponentiation…).

• Avec ce

matériau, on construit d’abord des diagrammes (des ensembles empiriques de quelques objets

reliés par quelques flèches), puis des catégories c’est-à-dire des ensembles dotés

d’un minimum de consistance interne (en gros la composition associative

de flèches d’une catégorie est une autre flèche de

la catégorie : on ne sort donc pas de cet ensemble par

associativité des flèches).

• On définit

ensuite un concept de grande catégorie (techniquement dit : catégorie à clôture cartésienne [6])

telle qu’on ne puisse en sortir par combinaison des opérations

définies précédemment. [7]

• On définira

alors un topos comme étant une telle grande catégorie

dotée en sus d’une logique interne (techniquement dit : un

topos est une catégorie à clôture cartésienne

dotée d’un classifieur de sous-objet [8]).

Au total, un topos est donc un ensemble vaste (infini, a minima) d’objets reliés par

des relations orientées, ensemble clos (dans lequel on opère sans jamais en sortir)

et centré autour

d’une logique interne.

II.1.a. « Topos of music »

Les premières tentatives d’appliquer cette

théorie mathématique des topos à la musique commencent

à voir le jour. Il faut citer ici le mathématicien suisse —

également pianiste de jazz — Guerino Mazzola qui vient de sortir

un très épais traité (1 500 pages !) intitulé

précisément Topos of music.

Nous avons dirigé ensemble à l’Ircam un séminaire Entretemps (2000-2001) sur musique et mathématiques et

je profite de cette occasion pour vous indiquer la publication en juin prochain

par l’Ircam d’un fort volume tiré des actes de ce

séminaire. Le travail de Mazzola se situe cependant dans une orientation

très différente de la mienne, je ne m’étends pas ici

sur ce point [9].

*

Pour passer d’un concept mathématique de

topos à une catégorie

musicienne de monde, il est

préférable de transiter par le concept philosophique de

situation-univers — je ne

développe pas sur ce point de méthode qui, à mon sens, est

plus général : la philosophie est la médiation royale

pour penser « en même temps » mathématiques

et musique — [10].

II.2 Le concept philosophique de situation-univers

Depuis plusieurs années, Alain Badiou déploie

une évaluation philosophique de ce qui se pense dans les

mathématiques autour de la théorie des catégories. Ce

travail a pris la forme d’un séminaire à

l’École Normale Supérieure (rue d’Ulm) sans donner

lieu à d’autres publications que des notes de travail [11].

Mais un vaste livre, Logiques du monde,

est désormais annoncé qui

rendra publique cette élaboration conceptuelle. Je vais

aujourd’hui résumer les quelques conclusions de ce travail

indispensables à mon propos sur la musique.

Badiou reprend philosophiquement le concept

mathématique de topos sous le nom

de situation.

L’idée philosophique de la situation est de

constituer un lieu possible pour l’apparaître, une localisation

pour l’être-là (le Dasein philosophique), une logique pour les phénomènes. La

conviction de départ est bien sûr cantorienne : il n’y

a pas de Tout, d’Ensemble des ensembles, d’Univers des univers, de

Monde des différents mondes possibles. Il faut donc considérer

que n’importe quel être, n’importe quel étant,

n’importe quel apparaître, n’importe quel

phénomène nécessitent une localisation dans une situation

donnée, particulière, non universelle puisqu’il n’y

pas d’Univers où « tout » pourrait prendre

place, être situable…

Le concept philosophique de situation est la donation d’un

tel lieu non global (par définition il y aura toujours une situation, et puis une autre, et encore une autre, sans Méta-Situation

récollectant et contextualisant « toutes » les

situations possibles). Ce lieu est doté d’une consistance propre

en sorte de pouvoir y normer l’apparaître c’est-à-dire

mesurer ce qui y existe ou n’y existe pas, discerner ce qui y

apparaît avec plus ou moins d’intensité, distinguer les

phénomènes à forte prégnance de ceux dont

l’importance est négligeable, etc.

La construction de ce concept philosophique de situation

suit minutieusement l’élaboration mathématique du concept

de topos au prix, bien sûr, d’une importante renomination conceptuelle,

de significatifs changements d’accents et d’un certain nombre de

remaniements dont je vous ferai aujourd’hui grâce. Badiou aboutit

ainsi à la construction d’un concept de situation-univers

doté de propriétés apparentées à celles du

concept mathématique de topos.

Une situation-univers est, comme un topos

mathématique, un ensemble ayant trois importantes

propriétés :

• Il est clos

sur lui-même de telle manière qu’on ne puisse en sortir par

ses opérations immanentes.

• Il est suffisamment vaste pour qu’on puisse embrasser de

l’intérieur de cette situation toute région finie de cette

même situation (il offre un recul tel qu’on n’est pas

obligé d’en sortir pour examiner ce qui se passe dans telle ou

telle de ses régions.

• Une telle situation est enfin dotée

d’une logique interne prenant la forme tout à fait originale

d’un objet particulier de la situation.

II.2.a. Le transcendantal immanent à la situation !

Badiou interprète ici le concept mathématique

de classifieur de sous-objets en mobilisant le concept philosophique de transcendantal. L’idée est la suivante :

là où Kant établissait l’existence de conditions

transcendantales à la possibilité même qu’il y ait

expérience de ceci ou cela [12],

Badiou pense le transcendantal d’une situation comme ayant le même

statut que tout autre entité de la situation et étant donc soumis

au même protocole de validation que tout autre entité. Ainsi le

transcendantal — qui par définition rend possible toute

expérience — rend ici possible, dans les mêmes conditions,

l’expérience de lui-même. Le transcendantal n’est donc

plus transcendant à la situation mais lui est immanent ; en

particulier le transcendantal apparaît dans la situation selon les

mêmes règles d’immanence que celles qu’il fixe

lui-même pour n’importe quelle

« entité » ou « chose » de

la situation.

II.2.b. Trois propriétés essentielles

En résumé, une situation-univers est une

situation vaste, close et normée par un transcendantal immanent.

Je ne saurais ici m’étendre sur cette

philosophie [13].

Mon propos ici n’est pas philosophique mais musical. Pas plus que je ne

pense en mathématicien, je ne pense en philosophe ; je pense en

musicien, très exactement en ce type particulier de musicien que

j’appelle musicien pensif.

Une brève incise sur ce point.

II.3 L’intellectualité musicale

Le musicien pensif se distingue du musicien artisan, par la

pratique de ce que j’appelle l’intellectualité musicale.

L’intellectualité musicale du musicien pensif désigne la manière

dont un musicien pense la musique, manière très différente

de celle dont une œuvre pense cette même musique.

• L’œuvre en effet pense la musique

— c’est ce qui donne matière à son propre

déroulement —. Elle pense également la pensée

musicale qu’elle est — cela se matérialise en ces bifurcations,

inflexions, rebroussements de toute œuvre par rapport à son

contexte musical —. Ainsi une œuvre pense, et pense sa

pensée. Tout cela, qu’on appellera pensée musicale, l’œuvre l’accomplit avec des notes

et des sons, non avec les mots et les phrases de nos langues ordinaires.

• Le musicien, lui, participe bien sûr de

cette pensée de l’œuvre — de cette pensée musicale

à l’œuvre — mais

il y ajoute une activité qui lui est tout à fait

singulière, la pensée qu’on dira cette fois

spécifiquement musicienne et qui consiste à projeter la

pensée musicale dans le langage, dans sa langue de musicien, par exemple

dans la langue française que je suis en train de vous parler. Cette

projection, le musicien peut la faire selon différentes

modalités, plus ou moins théoriques, plus ou moins

métaphoriques (cela produira différents styles d’intellectualité

musicale) mais cette activité de projection reste le propre du

musicien : ce n’est pas là un travail de l’œuvre

(ainsi pensée musicale et

pensée musicienne font

deux), mais ni non plus un travail de philosophe, a fortiori de

mathématicien.

Il y a donc une différence de forme entre pensée

musicienne et pensée musicale. Je tenterai tout à l’heure

d’en relever cette fois une différence de contenu, mais il me

faudra pour cela avoir élaboré la catégorie musicienne de

monde.

Avant d’y venir, encore deux petites remarques.

II.4 Polysémie du mot « musique »

D’abord, il faut bien voir que le mot

« musique » dont j’use et abuse prend, selon le

contexte, différents sens.

Le mot musique a au

moins trois sens enchevêtrés :

·

Il nomme le monde de la musique comme tel. En ce sens

il n’y a qu’un seul monde de la musique, non pas plusieurs.

·

Il nomme les musiques qui s’y jouent, musiques

ici saisies comme diversité culturelle : en ce sens, il y a plusieurs

musiques dans cet unique monde de la musique (le jazz, la musique

tzigane…) comme il peut y avoir plusieurs régions ou continents

dans un même monde.

·

Il nomme enfin l’art musical, ce qu’il y a

d’art dans ce monde et en ce sens, il n’y a qu’un art musical

là où règne par contre la pluralité des cultures

musicales.

En résumé, il y a un seul monde de la musique,

et un seul art musical mais une pluralité de musiques qui n’ont

pas pour ambition cet art musical mais seulement d’exister comme telles

au sein de ce monde.

II.5 Pluralité des mondes sans Univers totalisant

Remarquons ensuite : la musique n’est qu’un

monde, non pas bien sûr Le Monde (qui n’existe pas !). Il y a

donc des mondes, et non pas Un Monde unique ; et ces différents

mondes coexistent. On y entre, on en sort (rien de plus commun pour un musicien

que d’entrer et sortir du monde de la musique) : rien qui relève

là de la science-fiction ! C’est simplement qu’il faut

changer notre conception de ce qu’est un monde. Employons-nous y !

III. La catégorie musicienne de monde

Suivant le fil de pensée du concept

mathématique de topos et du concept philosophique de situation-univers,

je poserai que la musique constitue un monde en tant que la musique dispose

d’une triple propriété :

1.

elle est infiniment vaste ;

2.

elle est close sur elle-même ;

3.

elle dispose d’une logique propre pour

étalonner les existences musicales.

Ces thèses s’opposent trait pour trait aux

thèses suivantes :

·

La musique serait un domaine fini et restreint

prélevé dans un monde plus vaste qui en fournirait le contexte.

·

La musique serait ouverte aux quatre vents ; ses

opérations seraient saturées d’identités sociales et

techniques.

·

La musique serait subordonnée à

d’autres domaines et logiquement soumise à d’autres

disciplines de pensée (la mathématique, la physique, la

psychologie, la sociologie…).

Disons :

— La thèse combinatoire de Barbaud ou Philippot

où la musique est pensée comme musique écrite procédant

d’une combinatoire sur un alphabet fini…

— La thèse marxisante d’Adorno, où

la musique est reflet d’une société et prend position sur

les conflits de cette société.

— La thèse subalternante de Thomas

d’Aquin où la musique est vassale d’une pensée

majeure.

Contre ces thèses, reprenons une à une nos

trois propriétés.

III.1 La musique est infiniment vaste

Il faut d’abord se demander : de quoi exactement

le monde de la musique est-il peuplé ? Qu’y a-t-il dans ce monde

qui justifie de le considérer comme monde ? Quels sont donc les

objets et relations de ce monde ?

III.1.a. Les objets musicaux

Ce sont les sons et les notes, les harmonies et les

mélodies, les timbres et les instruments, les voix et les chœurs,

les pièces et les œuvres…

III.1.b. Les relations musicales

Ce sont les relations musicales de toutes sortes :

entre harmonies, entre mélodies et thèmes, entre voix et timbres,

etc. Une tonalité est une relation musicale, un développement

thématique de même, et une rétrogradation, et une

modulation, et un contraste de timbre, et une forme-rondeau, etc., etc.

III.1.c. Remarque sur les musiciens

Remarque importante : on indexera les musiciens au

registre des opérations musicales ; le musicien est celui qui

prête un instant la matérialité de son corps pour

réaliser une opération musicale comme celle, par exemple, qui va

relier l’objet musical « partition » à cet

autre objet musical qu’est une réalisation sonore de cette

partition. Le musicien est celui qui matérialise un instant un vecteur

musical, rien de plus et rien de moins. C’est dire — on y reviendra

— qu’une fois son opération effectuée, le musicien

disparaît du monde de la musique dans lequel il n’est à dire

vrai apparu que comme une sorte d’ange, peut-être un fantôme,

mais sûrement pas une identité constituée.

III.1.d. Axiome d’infinité

Le point qui pour le moment nous intéresse est que ce

monde peuplé d’objets musicaux et de relations musicales est infiniment

vaste, non pas seulement potentiellement mais actuellement.

Rappelons : on ne saurait démontrer

l’existence de l’infini et il convient de le déclarer,

c’est-à-dire de le décider [14]

Je déciderai donc que la musique ne s’exempte pas de cette

conception galiléenne des situations pour laquelle toute situation est

infinie et poserai comme thèse que le monde de la musique est infini,

c’est-à-dire inépuisable par une série finie

d’opérations.

III.1.d1. Objection

On pourrait objecter : mais le monde de la musique a

été bâti par une série d’opérations

humaines, donc nécessairement finie ! Ce à quoi je

répondrai : certes, cette série d’opérations

est discrète et n’a pu être que finie, mais la musique

édifie un monde qu’elle ne construit pas pierre après

pierre ; pour bâtir son monde, la musique mobilise, investit,

parcourt, explore, découvre un matériau sonore infini. La

matière même du monde de la musique est donc

prélevée dans le chaos ontologique général et non

pas rassemblé, atome par atome, par la musique.

Ou encore : la musique fait monde en prélevant

dans un « il y a » qui la précède. Le

matériau de travail de la musique, celui qui fournit l’humus

même de son monde — le matériau sonore — est bien

infini et la musique peut infiniment l’explorer. C’est

d’ailleurs bien ainsi qu’elle travaille, et progresse de

fait : en découvrant constamment de nouvelles possibilités

d’opérations proprement musicales dans un matériau sonore

jusque-là informe.

Soit : le matériau et par là les objets

de la musique sont en droit infinis. Du même coup, les opérations

elles-mêmes qui relient entre eux ces objets sont elles-mêmes en droit

infinies (même si leurs types actuellement répertoriés ne

le sont pas).

Ou encore : il n’est pas vrai que la musique

procède par combinatoire finie sur un matériau fini (par

l’algèbre restreinte d’un tempérament donné

sur un orchestre délimité) car cette finitude n’est que la

finitude d’un prélèvement sur une base elle-même

infinie.

III.1.d2. Un débat…

Un débat, ce faisant, se loge ici : si le

matériau de la musique, ses objets, sont les notes, alors en effet le

domaine de la musique [15]

est fini. Mais je soutiens que le matériau de la musique, ce sont les

sons, non la note [16]

laquelle relève d’une autre logique — on va voir

laquelle… —.

Résumons : si la musique est ce qui

s’organise pour résister au sonore en donnant forme au son

informe, alors le monde des choses musicales est infini et non pas discret et

dénombrable.

III.1.d3. La vastitude

La vastitude du monde de la musique procède de cette

infinité. Si l’on suit le parallèle proposé avec la

vastitude des topos [17],

il s’agit par exemple de constater que l’on peut ressaisir de

l’intérieur du monde de la musique toute partie finie de ce monde.

Qu’est-ce que cela veut dire ? Prenons un exemple.

Supposons une pièce de musique existante :

c’est, comme on dit, un morceau de

musique, autant dire une partie finie du monde de la musique.

L’hypothèse de la vastitude est alors qu’il est toujours

possible d’examiner cette pièce de l’intérieur du

monde de la musique et qu’aussi grande soit cette pièce, il y aura

toujours place pour son examen musical endogène.

Que désigne cet examen ? Finalement une

réalité toute simple, phénoménologiquement bien

répertoriée : c’est que toute pièce de musique

est évaluable par une autre pièce de musique ; c’est

qu’une pièce de musique se situe toujours peu ou prou par rapport

à d’autres pièces qu’elle

« évalue ». Ceci est particulièrement

manifeste pour ces pièces singulières qu’on appelle des

œuvres [18].

Une œuvre dialogue toujours avec d’autres œuvres, soit

qu’elle en cite expressément une, soit qu’elle fasse

référence plus discrètement à une autre, soit

qu’elle se situe dans le prolongement implicite de telle autre ; en

ce sens, une œuvre « éclaire » d’autres

œuvres, les écoute, et, respectivement elle est « éclairée »

— autant dire écoutée

— par d’autres. C’est dire que la saisie d’une

pièce de musique peut se faire de l’intérieur du monde de

la musique et qu’il n’y a nul besoin pour cela du discours du

musicien, du regard extérieur du critique — rappelons que la

meilleure critique d’une œuvre musicale, c’est une autre

œuvre musicale, et non pas un texte écrit dans la langue dont

j’use actuellement —.

*

Ainsi la musique est infiniment vaste. Elle remplit donc

notre première condition.

III.2 Clôture

Venons-en à la seconde caractéristique

d’un monde : il est clos c’est-à-dire fermé

à ses opérations internes. Soit : on ne sort pas du monde de

la musique par le jeu indéfiniment répété des

opérations musicales. On a beau poursuivre ces opérations dans

tous les sens, on reste dans ce monde.

Donnons de cela quelques exemples.

III.2.a. Le jazz, une région du monde de la musique

Vous jouez du jazz. Vous improvisez donc. Vous pouvez pour

ce faire utiliser des thèmes d’origine très diverses :

un negro spiritual, un air de Broadway,

une chanson des Beatles, etc. Ce qui importe est de swinguer : vous

êtes immédiatement de plein pied dans l’espace de jazz.

Maintenant, prenez le parti d’abandonner

progressivement le swing : vous allez sans rupture passer au piano bar, ou

à une improvisation de style « classique », ou

encore à une danse latino-américaine ; en tous les cas vous

aurez quitté le domaine du jazz en suivant simplement le fil immanent de

votre improvisation.

Bref, le jazz n’est pas clos sur ses

opérations : une déformation continue du swing

l’annule. Conclusion : le jazz à lui seul ne saurait constituer

un monde ; il est seulement une région ou un continent du monde de

la musique.

III.2.b. Un arrêt extrinsèque

Maintenant, vous improvisez au piano comme je le

décrivais tout à l’heure. Ces opérations, aussi

diverses soient-elles, ne sauraient vous conduire hors de la musique. Elles

peuvent tout au plus amener à suspendre la musique, à

interrompre, à arrêter, le morceau ou l’improvisation

étant finis, mais rien là qui excède la capacité

autonome de la musique de s’arrêter. Par contre si quelqu’un

vous attrape par la manche et vous interromps en cours de jeu, là, vous

sortez bien de la musique mais selon le principe transparent d’une

opération exogène, extrinsèque (dont ce serait trop dire

qu’elle est transcendante à l’immanence musicale). Cette

césure n’infirme donc nullement la thèse d’un monde

de la musique clos sur ses opérations.

III.2.c. Des opérations musicales

Plus généralement toutes les opérations

musicales peuvent être indéfiniment prolongées,

combinées, répétées, récollectées

mêmes : elles ne conduisent pas en dehors de la musique.

La tonalité : une

région du monde de la musique

Prenons comme exemple l’opération harmonique

« modulation ». Il est patent que tout un

développement de la pensée musicale s’est fait par

progressive exploration de l’épaisseur du monde de la musique

lorsqu’il était parcouru sans relâche par cette

opération « modulation ».

L’expérience historique (via Wagner) a montré qu’on

pouvait ainsi tordre et retordre le discours musical, sans en sortir…

L’opération « modulation » a pu ainsi

conduire à sa propre dissolution par saturation sans que pour autant on

ait atteint une sorte de point de butée, une limite ou un horizon, une

frontière du monde. Autant dire que la musique tonale ne saurait

constituer à elle seule un monde puisque, comme pour le jazz, on peut

très facilement en sortir par des opérations immanentes.

*

Nous soutiendrons donc que le monde de la musique est clos

pour les opérations musicales. Voilà notre seconde condition.

III.2.d. Objection : et le musicien ?

Une objection surgit alors : et le musicien ? Ne

sort-il pas, lui, de ce monde sans problème, pour aller par exemple se

restaurer ou dormir, et puis pour y revenir une fois ses forces

reconstituées ?

Il est clair en effet que si le musicien comme individu

faisait partie de la musique, alors la musique ne saurait être un monde

puisqu’une de ses opérations immanentes — le musicien

— ne cesserait d’en sortir.

III.2.d1. Remarque

Il faut bien comprendre un aspect de cette clôture

d’un monde : quand on habite un monde, on ne sait pas qu’il

s’agit là d’un monde parmi d’autres. Le monde dans

lequel on habite — pour peu qu’il s’agisse bien d’un

monde, non d’un pur et simple « il y a » qui peut

rester entièrement chaotique —, ce monde n’a nullement

l’apparence d’un monde mais fournit simplement la

possibilité d’une expérience stable des choses qui

apparaissent. Pour l’habitant d’un monde, il n’y a nulle

frontière de ce monde et l’idée même qu’il

puisse y avoir un en dehors de son champ d’expérience n’a

strictement aucun sens pour lui.

III.2.d2. Le musicien n’habite pas le monde de la musique

Autant dire que l’individu musicien ne saurait

être un réel habitant du monde de la musique. À proprement

parler, il n’est ni objet musical, ni même opération

musicale : comme je l’ai dit, il vient simplement servir de support

matériel temporaire à une opération musicale.

Au total, l’existence de musiciens entrant et sortant

du monde de la musique ne déqualifie donc pas la propriété

de ce monde d’être clos sur lui-même.

III.3 Transcendantal

Venons-en maintenant à notre troisième

caractéristique d’un monde : l’existence d’un

transcendantal normant ce que veut dire y apparaître, étalonnant

l’intensité d’existence dans ce monde.

Quelles sont les propriétés qu’on doit

exiger d’un transcendantal musical pour qu’il soit à

même de prononcer : « musicalement ceci existe et ceci

n’existe pas vraiment, ceci existe un peu et ceci

beaucoup » ?

Il y a en a essentiellement deux :

1) Il doit s’agir d’abord d’un objet

particulier de ce monde. Ce doit donc être un objet

présenté selon les mêmes règles de présentation

que tout autre objet musical [19].

2) Cet objet doit pouvoir mesurer

précisément ce qu’est une intensité

d’apparition en musique. Le transcendantal fixe une sorte de gradation

dans l’intensité d’existence et, sur cette base,

établit la possibilité d’opérations logiques fixant

ce qui compte et ce qui ne compte pas. Techniquement [20],

les mathématiciens associent l’objet précédent (le

classifieur de sous-objets W) à sa capacité d’établir une

relation d’ordre (partielle) à partir de laquelle il devient

possible de classer, d’ordonner ce qui existe dans le topos, autant dire

pour nous dans la situation musicale.

Quel peut donc bien être cet objet dans le monde de la

musique ?

III.3.a. Deux exemples

Pour introduire à la réponse que je vais

proposer, prenons deux petits exemples musicaux.

III.3.a1. Un recours à la partition

J’écoute à la radio une

interprétation du concerto en Sol de Maurice Ravel par Pierre-Laurent

Aymard. Soudain je suis saisi par un détail que je n’avais jamais

entendu comme cela : nous sommes en plein développement du premier

mouvement et le piano soliste s’est brusquement arrêté au

bord du vide, en surplomb instable d’un fragile glissando de harpe. Les

instants qui suivent me laissent sur le qui-vive, puis le piano reprend son

discours mais sa manière souveraine de suspendre son propos et de

laisser place à la frêle harpe m’a fait plonger au cœur

même de la musique déployée par l’œuvre.

J’appelle ce type de moment un moment-faveur ou « moment

favori ».

Quelle a été ma réaction, une fois

l’œuvre achevée ? Comment tenter de répondre aux

questions qui affluaient : « Mais que s’est-il donc

exactement passé là ? Comment se fait-il que je n’aie

jamais entendu ce moment avec cette intensité ? »

Ma réponse, réponse de musicien, a

été de me précipiter sur la partition pour voir ce qui

était écrit là, pour retrouver ce moment dans le texte, et

comprendre ce que Pierre-Laurent Aymard avait fait de la lettre du concerto.

Mon réflexe — tout naturel pour un musicien — était

donc de me reporter au texte écrit pour mieux évaluer la nature

musicale exacte de ce qui s’était passé : comment ce

moment était-il inscrit dans la partition ? Dans la grâce et

la faveur renversante de ce moment, quelle était la part exacte du texte

et celle de l’interprète ? Comment évaluer

précisément l’opération de Pierre-Laurent

Aymard : avait-il relevé un détail inscrit de tout temps

dans la partition ou avait-il ajouté une possibilité

laissée en blanc par le texte ? Dans tous les cas évaluer ce

qui s’était passé là passait par la convocation de

cet instrument de mesure que constitue la partition [21].

III.3.a2. Le trouble de la lettre musicale

Second exemple : un enfant apprend à lire et

écrire la musique. On lui dessine les portées, puis on y situe

les notes en leur donnant un nom et laissant à plus tard la question des

durées. On lui montre comment à chaque grosse tâche noire

sur les portées correspond une touche sur le clavier du piano et on lui

demande de restituer chaque note ainsi inscrite en chantant son nom

propre : « do, ré, mi… ». Si

l’enfant chante un peu faux, on n’insiste pas trop — dans un

premier temps du moins — sur cet écart : l’important

n’est pas ici la qualité vocale mais l’intelligence musicale

du rapport entre notes et sons. On instruit l’enfant d’un code

plutôt qu’on ne l’éduque à la qualité

vocale d’une réalisation musicale.

Très vite cependant, l’enfant bute sur la

logique de ce code, ne serait-ce que parce que ce qui suit

« sol-la-si » c’est à nouveau

« do », mais qu’il faut maintenant chanter ce do autrement que le premier nommé car il est une

octave plus haut. Le rapport entre sons et notes devient ainsi plus complexe,

moins unilatéral. Et si l’on fait durer le do ou si on le joue plus fort, son nom ne change pas

mais par contre si la voix baisse et dérive indûment vers le

grave, alors on quitte le do et

on déclarera à l’enfant que maintenant il chante faux.

Toutes ces opérations qui apparaissent comme une seconde nature pour le

musicien instruit peuvent être aussi, on le sait, un véritable

casse-tête pour l’enfant qui reste souvent perplexe devant ces

rapports entre notes et sons, un peu comme l’écolier à qui

on apprend que B et A fait BA mais que M et A ne font pas

« ÉmA ». Et qui ne se souvient de la

perplexité du collégien confronté pour la première

fois de sa vie au x de l’algèbre, à cette très

curieuse opération consistant à nommer ce qu’on ne

connaît pas, à fixer l’inconnue d’une lettre puis

à calculer sur cet identifiant vide en misant sur un dénouement

heureux permettant enfin de connaître ce qu’il recouvrait ?

Dans ces différents cas, l’intervention de la

lettre, qu’elle soit musicale (la note), littéraire

(alphabétique) ou mathématique va fixer un régime

d’existence. Finalement le do,

comme la lettre A ou la lettre algébrique x, indexe ce qui

structuralement compte dans le phénomène pris en compte et il le

fait par mise en relation ordonnée de ce phénomène par

rapport à d’autres (le do est entre le si et le ré…).

III.3.b. Le solfège, transcendantal musical

Ces deux petits exemples voulaient introduire à mon

hypothèse de travail : le transcendantal musical, c’est le

solfège.

Ma thèse est que le transcendantal du monde de la

musique est constitué par l’ensemble des symboles musicaux

permettant l’écriture, soit par la totalité des signes du

solfège. La structure du solfège — ce qu’un Danhauser

a appelé pour des générations de musiciens en herbe

« Théorie de la musique » [22] — constitue donc la structure

même du transcendantal musical.

En quoi le solfège est-il à même de

remplir cette fonction de transcendantal dans le monde de la musique ?

III.3.b1. Un objet musical

Remarquons d’abord qu’il constitue bien un objet

répertorié du monde de la musique : le solfège

musical n’est pas une chose extérieure à la musique,

appartenant aux domaines de la philosophie, ou de la mathématique, ou de

la littérature. Il constitue une production sui generis de la musique, et chacun sait combien le

solfège fonctionne comme pierre de touche subjective : qui ne

connaît pas le solfège se sentira exclu de la compréhension

profonde du monde de la musique ; il pourra certes s’approprier

telle région (c’est le cas pour les pratiquants de telle musique

traditionnelle) mais il restera handicapé pour s’approprier la

logique générale de la musique.

Le solfège, donc, est une norme du monde de la

musique qui lui est interne.

Au passage, il faut rappeler l’échec de toutes

les tentatives pour remplacer ce solfège musical par une littéralisation

non musicale, par exemple par un chiffrage décalqué de

l’arithmétique. L’examen des propositions de Rousseau [23]

sur ce point est très éclairante… [24]

III.3.b2. Une mise en ordre

Ensuite ce solfège est une mise en ordre des

réalités sonores qui comptent pour la musique, mise en ordre qui

institue une gradation quantifiée des existences musicales. Ainsi le

solfège instaure une échelle ordonnée et mesurée

des hauteurs, une autre des durées, et une troisième des

intensités.

III.3.b2.i Le cas particulier des timbres

Il est vrai que le solfège échoue à

faire de même en matière de timbres. Ce point est pour nous

intéressant : il indique que les timbres, et donc peu ou prou les

instruments de musique constituent une sorte de limite interne au monde de la

musique, une série d’objets qui n’ont pas exactement le

même statut que les autres objets musicaux que sont les hauteurs,

durées et intensités. [25].

III.3.b2.ii Les ordres partiels du solfège

Revenons aux ordres partiels dont est capable le

solfège.

On voit qu’il s’agit grâce au

solfège d’ordonner les durées, les hauteurs et les

intensités (une croche est plus brève qu’une noire, un do plus grave que le ré qui le suit, un pianissimo est plus doux qu’un

piano…) et de fixer une échelle graduée des acuités

d’existence musicale.

III.3.b2.iii L’objet minimal [26]

Point remarquable : cette échelle est

établie à partir d’un minimum d’acuité

d’existence que constitue la lettre de silence : la durée

d’une petite note de silence — différentiel minimal —

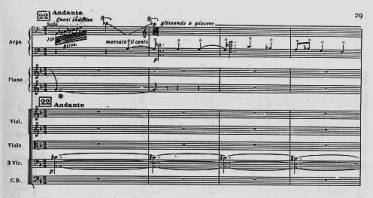

fixe ainsi ce que la théorie des topos appelle objet minimal. On trouve dans l’exemple musical suivant la

lettre fixant ce minimum en deuxième position :

III.3.b2.iv La partition comme mise en ordre

Sur cette base, le solfège constitue une mise en

ordre plus générale en classant chronologiquement les événements

sonores : une partition est de ce point de vue la constitution d’un

ordre partiel déterminant avec le plus de précisions possibles ce

qui vient avant, ce qui vient après, et ce qui est synchrone.

Notre solfège est donc bien doté de tous les

attributs attendus d’un classifieur de sous-objets.

III.3.b3. Le fonctionnement du solfège

Voyons maintenant comment les opérations qu’il

autorise lui permettent de fonctionner effectivement comme transcendantal du

monde de la musique.

Reprenons pour cela nos deux petits exemples

précédents : celui de l’écoute du Concerto en

sol de Ravel et celui de l’apprentissage du solfège chez

l’enfant.

III.3.b3.i Le Concerto en Sol

Dans le cas du Concerto en Sol, le solfège constitue

le recueil des signes de différenciation dans lequel la partition a

puisé pour inscrire les existences musicales destinées à

compter. La pratique consistant à se reporter à la partition pour

apprécier ce qui s’était réellement passé

lors de l’interprétation par Pierre-Laurent Aymard du concerto ne

vise pas à limiter l’existence musicale à la seule

exécution des lettres du solfège ; tout au contraire, elle

vise à prendre mesure de l’existence musicale effective, de

l’acuité de ce qui est soudainement apparu en appréciant sa

qualité d’existence par mise en rapport avec les signes

solfégiques de la partition.