Introduction

Ē Les motions en musique Č ?

Mon premier projet tait de mettre un peu dÕordre dans ce qui se prsente comme

un fatras en prenant pour cela modle sur Spinoza, singulirement de son thique. DÕo lÕide dÕune prsentation axiomatique dont un rsum, crit

quelques mois plus tt, donnait le canevas possible. [2]

Mais jÕai finalement abandonn cette

ide : lÕintrt de lÕexposition axiomatique est sa puissance — cf.

Hugo : Ē Ce qui caractrise essentiellement lÕaxiome, ce nÕest pas

dÕtre clair, cÕest dÕtre fcond. Č [3]

—. Or cette fcondit ne saurait sÕattester dans un expos de trente

minutes. DÕo le parti finalement adopt dÕun ordre dÕexposition plus cursif et

inductif, pousant plus souplement lÕexprience musicale immdiate.

Voici alors mon plan :

į

Trois types dÕmotions en musique.

į

Ensuite la varit interne chaque type.

į

On terminera en examinant le cas

particulier du duende.

Trois types dÕmotions en musique

Ē Il

est juste de voir la Musique comme une quation de sentiments. Č

Pierre-Jean

Jouve (II.1056, 1179)

Ē Chose

inoue, cÕest au-dedans de soi quÕil faut regarder le dehors. Č

Victor

Hugo (Critique) (p. 699)

Et dÕabord : quÕentendre par

Ē motion Č en matire de musique ? SÕĒ il est jute de voir

la musique comme une quation de sentiments Č (Jouve), alors tentons de

mettre un peu dÕordre dans cette quation.

Je propose pour cela de distinguer trois types

dÕmotions en matire de musique.

Les sentiments esthsiques

Ē De

la mme faon que le sommeil ou le vin ne font que renvoyer plus tard le

chagrin sans lÕeffacer, en produisant torpeur, langueur et oubli, de mme une

mlodie donne nÕapaise pas une me en proie au chagrin ou la pense agite

violemment par la colre, mais, lÕoccasion, simplement la distrait. Č

Sextus

Empiricus : Contre les musiciens ;

p. 425

Ē Ce

qui est gnant, dans mon pome sur Bach, cÕest quÕil ne parle pas vritablement

de la musique, mais de lÕimage que celle-ci mÕa suggre. [É] Ce quÕil y a dans

les vers, ce nÕest pas la toccata, cÕest mon impression subjective,

lÕassociation dÕides qui mÕest venue lorsque jÕai entendu cette musique. Č

Hermann

Hesse : Musique (J. Corti, 1997) ; p. 187-8

JÕappellerai en premier lieu sentiments esthsiques (par rfrence la catgorie de rception) les effets les plus

ordinaires de la musique sur les individus qui lÕentendent. Ce sont ces

motions qui vont spontanment sÕindexer dÕnoncs du type : Ē cÕest

beau, cÕest mouvant, cÕest fort, cÕest emballant, cÕest ennuyeux, etc. Č.

Ici la personne affecte par la musique est dispose face la musique ; elle la peroit, lÕauditionne, lÕentend. Elle se

tient en extriorit — cÕest le sens de la disposition Ē face

Č la musique — et apprcie ses propres motions individuelles

comme effets : effets de la musique sur

lÕindividu qui la peroit.

Cette extriorit de lÕauditeur par rapport

la musique peut tre indexe de la diffrence quÕinstaure Descartes

lÕouverture de son Trait des passions entre

passion et action : Ē Tout ce qui [É] arrive de nouveau est appel

une passion au regard du sujet auquel il arrive, et une action au regard de

celui qui fait quÕil arrive. Č LÕmotion esthsique a ainsi pour trait

constitutif dÕtre scinde en une action du ct de la musique et une passion

du ct de lÕindividu.

Sujet ?

Il sÕagit ici de lÕanimal humain individuel

pris comme sujet psychologique. CÕest lÕindividu qui tente de rpondre cette

question releve par Theodor Reik dans un article de 1921 dÕune association

amricaine de psychologie : Ē Que me fait la musique ? Č [4]

Corps ?

Le corps physiologique

Les motions musiciennes

JÕappellerai ensuite motions musiciennes essentiellement deux motions particulires : lÕune de ravissement

ou dÕenlvement, lÕautre dÕabandon ou de dlaissement. Ces motions touchent

deux moments charnires : lÕun o lÕauditeur se trouve embarqu, capt,

happ par une musique quÕil entendait jusque-l distance respectueuse,

lÕautre o le mme auditeur se trouve immanquablement dmuni in fine, quand la musique sÕarrte.

Quelques citations pour thmatiser ces

sentiments bien connus des musiciens et amateurs de musiqueÉ

a — LÕenlvement

Ē Plus de public ni de salle, plus

dÕorchestre ni de chef, le monde entier a disparu, ananti, pour se recrer

mes sens sous des formes nouvelles. Č

Hermann

Hesse : Musique (J. Corti, 1997) (37)

Ē Une de ces motions quÕon pourrait

appeler des tremblements de terre intrieurs Č

Victor Hugo

(Les Misrables) (p. 303)

Ē Heureux ceux [É] que la musique Ē prend

comme une mer Č Č.

Franois

Mauriac (MozartÉ) (115)

Ē Vous prenez un livre. [É] Tout coup

vous vous sentez saisi, votre pense semble ne plus tre vous, votre distraction

sÕest dissipe, une sorte dÕabsorption, presque une sujtion, lui succde, vous

nÕtes plus matre de vous lever et vous en aller. Č

Victor

Hugo (Critique) (p. 560)

Ē Il est presque impossible, dans un salon,

de se laisser prendre par la musique. Ce large cercle de visages beaux ou

effacs ou affreux mais tous clos, nous dtourne de rien couter. Č

Franois

Mauriac (MozartÉ) (47)

b — Le dlaissement

Ē Je connais un homme qui, du moins en

surface, devint pratiquement insensible la musique aprs une phase o il fut

trop soumis ses effets. [É] Lorsque la musique sÕarrtait, il prouvait

toujours un sentiment de dception. Il commena se construire un rempart

contre cette trs dsagrable raction de dsillusion, riger des barrires

de dfense contre les effets des impressions musicales parce quÕil dtestait

tre la dupe de ces influences mlodiques. Č

Theodor

Reik : crits sur la musique (Les Belles

lettres, 1984) ; p. 29

Ē Et cÕest la fin. Encore sous le coup de

cette motion grandiose, nous cherchons nous librer par des applaudissements. Č

Hermann

Hesse : Musique (J. Corti, 1997) ;

p. 38

Ē On voudrait entendre cette musique au

moment de mourir — ou plutt, mourir comme est cette musique. Č

Hermann

Hesse : Musique (J. Corti, 1997) ;

p. 174

On peut dire que la subjectivit de lÕindividu

musicien se joue en propre dans cette preuve de la dprise, en ce moment o la

musique sÕarrte, car cÕest dans la raction ce moment que le musicien va se

distinguer du non-musicien :

— Pour le musicien, cette motion de la

drliction, de lÕabandon va se donner comme dtermination continuer,

sÕentend continuer de travailler — et continuer, ce nÕest pas

simplement rpter mais la fois tenir le pas gagn et travailler au prochain

pas —.

— LÕamateur de musique, lui, le

mlomane, pour autant quÕil prouvera ce mme abandon, sera tent de simplement

rpter lÕopration (de rejouer le morceau, de remettre le disqueÉ) alors que

le musicien — sÕentend ici celui qui fait de la musique — aura pour

ressort subjectif propre de reprendre son travail de musicien : de se

remettre crire, jouer, travailler son instrument ou la composition, etc.

Ces deux motions proprement musiciennes se

distinguent des motions dites esthsiques par le fait quÕelles ne sont plus en

extriorit mais quÕelles touchent prcisment au franchissement de la barrire

entre extriorit et intriorit, la premire fois dans le sens dÕune incorporation

la musique, la seconde fois comme retour forc lÕextriorit, lÕtat

individuel primitif.

Sujet ?

Il sÕagit ici du dividu musicien (un dividu, partag entre diffrents mondes), pris comme

simple sujet grammatical de lÕinterrogation Ē Qui prouve ces

motions ? Qui est enlev ? Qui est rejet, Ē dchett Č ? Č

Corps ?

Le corps instrumentiste, celui qui entre en

rapport avec le corps physique dÕun instrument de musique.

Les affects musicaux

Ē Pour

que lÕArt [É] demeure ce qui nous merveille, ce qui nous ternise en une

seconde, il faut que notre contact avec lui reste rare. Č

Pierre-Jean

Jouve (II.1171)

Ē Pour

cet instant o cette mlodie vit en toi, elle efface tout ce qui est

contingent. Č

Hermann

Hesse : Musique (J. Corti, 1997) ; p. 153

Ē Vous prenez un livre. [É] Tout coup

vous vous sentez saisi, votre pense semble ne plus tre vous, votre distraction

sÕest dissipe, une sorte dÕabsorption, presque une sujtion, lui succde, vous

nÕtes plus matre de vous lever et vous en aller. QuelquÕun vous tient. Qui

donc ? ce livre. Un livre est quelquÕun. Ne vous y fiez pas. Un livre est

un engrenage. Č

Victor

Hugo (Critique) (p. 560)

Le troisime type dÕmotions, que jÕappellerai

musicales, concernera les motions en intriorit

du musicien en tant cette fois quÕil pouse les mouvements mme de la musique

quÕil coute. Ces motions musicales ont pour caractristique essentielle

dÕassimiler ce que vit le musicien ce que vit la musique elle-mme ; il

nÕy a plus sens ici distinguer action de la musique et passion du musicien

dans la mesure o lÕmotion musicale ici lÕĻuvre est la fois action et

passion de lÕĻuvre.

Si lÕon se souvient que cette polarit passion/action

nous venait de Descartes, on peut dire que lÕmotion musicale, ne supportant

plus la polarit action-passion mais, tout au contraire la repliant sur

elle-mme, va se trouver en accord spontan avec la conception des affects dÕun

Spinoza qui, rcusant la dualit cartsienne de lÕme et du corps, soutient

quÕil ne sÕagit l que des deux faces de la mme ralit :

Ē LÕEsprit et

le Corps, cÕest une seule et mme chose, qui se conoit sous lÕattribut tantt

de la Pense, tantt de lÕtendue. Č [5]

Je veux suggrer ainsi que la diffrence entre

motions esthsiques et motions musicales a quelque chose voir avec la

problmatique de lÕesprit et du corps, et que lÕmotion esthsique (o action

et passion se disposent en vis--vis) comme lÕmotion musicienne (o un corps

prexistant se trouve mobilis puis dmobilis par un esprit musical extrieur)

trouveront chez Descartes leur philosophie naturelle quand lÕmotion musicale

trouvera plutt chez Spinoza sa philosophie spontane.

Sujet ?

Il sÕagit ici de lÕĻuvre prise comme sujet au

sens cette fois philosophique du terme.

Corps ?

Le corps musical (cf. lÕembrasement sonore dÕun

lieu par le corps corps dÕun instrumentiste et dÕun instrument).

*

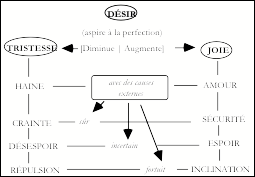

Spinoza a dploy sa propre thorie des

motions au cĻur de son livre thique en sa

troisime partie intitule Des affects. Pour marquer

plus prcisment les diffrences entre nos trois types dÕmotions, je proposerai dsormais de parler de sentiments esthtiques, de motions musiciennes et dÕaffects musicaux.

Varit dans chaque catgorie dÕmotions ?

Les sentiments esthsiques

Vous avez sans doute devin que les premires

motions — les sentiments esthsiques — qui intressent avant tout

le psychologue intressent moins le musicien car elles lui semblent par trop

extrinsques : la musique vaut pour le musicien en raison de la singularit

des ides et penses quÕelle dploie, en raison de lÕextrme originalit des

sensations et affects quÕelle organise et non pas pour sa possibilit de communiquer

ou transmettre un message, fut-il Ē sentimental Č. Autant dire que la

musique vaut pour autant quÕelle est coutable et pas seulement perceptible ou

audible.

LÕcoute musicale — celle qui fait le

musicien — est en effet une pratique toute diffrente de la perception

aussi bien que de lÕaudition, lesquelles sont des manires de se rapporter en

extriorit un objet ou une situation sonores.

Pour le dire en deux mots, percevoir musicalement, cÕest essentiellement identifier un objet (reconnatre

un thme, un accord, un rythme, un instrument, une nouvelle situation sonore,

etc.) et auditionner musicalement, cÕest

essentiellement totaliser une pice, intgrer la totalit des lments dÕun morceau

(le paradigme est ici le professeur de conservatoire auditionnant lÕexcution

dÕune pice et vrifiant lÕexactitude de restitution sonore de tous les lments

du morceau musical).

couter musicalement est une tout autre

affaire, plus passionnante, galement plus risque, et plus aventureuse. Je

rsumerai sa singularit par rapport la perception et lÕaudition des traits

suivants : lÕcoute dÕune Ļuvre nÕest pas garantie pour le musicien (l o

la perception dÕun objet et lÕaudition dÕune pice le sont ; lÕattention

du musicien y suffit) car il faut quÕil se passe quelque chose en cours

dÕĻuvre, quelque chose que jÕappelle moment-faveur

et qui est proprement le moment o lÕauditeur va se trouver saisi puis happ

par lÕĻuvre et transform en vritable couteur.

LÕcoute musicale, qui fait accder le

musicien aux affects musicaux, est en intriorit l o perception et audition,

pourvoyeuses dÕmotions esthsiques, sont en extriorit.

Cette diffrence sÕarticule une autre

diffrence : les sentiments esthsiques sont provoqus par la musique mais

ne sont pas proprement musicaux : ils pourraient tre provoqus par

dÕautres causes ou actions que la musique. Les affects musicaux, par contre,

sont musicaux ou ils ne sont pas : ils sont immanents au monde singulier

de la musique et non pas la transposition ou la projection dans la musique

dÕune pratique extrieure. Certes, on peut nommer ces affects musicaux de noms

communs dÕaffects : on peut dire de telle cantate de Jean-Sbastien Bach

quÕelle est joie musicale, de tel Lamento quÕil est tristesse mme de la musique,

de lÕouverture de Tristan quÕil est dsir pour la musique mais il faut alors

concevoir joie musicale, tristesse musicale et dsir musical comme tant de

nouvelles espces de joie, tristesse et dsir et non pas comme ralisation en

musique dÕmotions prexistantes qui ne trouveraient l quÕune teinte un peu spciale,

quÕune nouvelle tonalit.

Le point est l : la vraie joie musicale

nÕest pas concevable comme application la musique dÕune joie

extrinsque ; tout au contraire, lÕexistence de joies proprement musicales

est ce qui tend le genre Ē joie Č si bien que la musique ajoute des

espces entirement nouvelles de joies la panoplie des joies quÕun tre

humain est susceptible dÕprouver dans son existence et non pas habille de sons

des joies prexistantes et donc extrinsques.

Ainsi les affects musicaux sont des

inventions, des singularits, nullement les retrouvailles dans la musique

dÕmotions prouves par ailleurs, comme le sont par contre les motions que

jÕai appeles esthsiques.

Descartes

Pour explorer plus avant la dialectique entre

motions musiciennes et affects musicaux, jÕai propos de mettre en jeu la

distinction de lÕme et du corps telle quÕelle est diffremment traite par

Descartes et Spinoza.

La dualit chez Descartes — je lÕai

indiqu — sÕaccorde spontanment lÕexprience des motions esthsiques

puisquÕon peut lire ces dernires comme une sorte dÕaction de lÕme de la

musique sur les corps physiologiques des auditeurs.

On trouve des formulations sÕaccordant

lÕide que la musique agit le corps individuel dans le Compendium Music¾ que Descartes rdigea en 1618, en prambule sa carrire philosophique :

į

Ē [L]a fin [de la musique] est de

plaire, et dÕmouvoir en nous des passions varies. Č [6]

į

Ē En ce qui concerne la varit des

passions que la musique peut exciter [É], une recherche plus exacte [É] dpend

dÕune excellente connaissance des mouvements de lÕme, et je nÕen dirai pas

davantage. Č [7]

į

Ē Ė la suite de cela, il faudrait

maintenant parler des diverses vertus des consonances exciter les

passions ; mais une recherche plus exacte de cette manire [É] dpasserait

les limites dÕun abrg. Car ces vertus sont si varies et dpendent de

circonstances si lgres quÕun volume entier ne suffirait pas puiser la

question. Č [8]

į

Ē Je devrais traiter maintenant de

chaque mouvement de lÕme qui peut tre excit par la musique [É] mais cela

dpasserait les limites dÕun abrg. Č [9]

Ici la musique agit en sorte dÕexciter la

passion de lÕauditeur, sa fin propre est Ē dÕmouvoir en nous des passions

varies Č. Pour Descartes, la thorie vise dterminer quelles affectiones (proprits) du son produisent des affectus (passions) varies. Le rapport affectio/affectus peut tre vu comme rapportant lÕesprit du son au corps de lÕauditeur.

On sait que Descartes ne ralisera pas le programme quÕil annonce la fin de

son premier livre : Descartes conclura certes son Ļuvre philosophique par

un livre sur les passions mais il nÕy parlera plus de la musique : la musique

qui a t au principe de sa vocation philosophique nÕy sera donc pas

explicitement son terme.

Les affects musicaux

Pour explorer la varit de ces affects, il

faut nous tourner vers Spinoza.

Spinoza et le topos des affects musicaux

Spinoza entreprend, dans la partie centrale de

son thique dÕengendrer tous les affects partir

de trois fondamentaux : le dsir (qui nÕa pas

de contraire), la joie, et son contraire la tristesse.

tonnante algbre dÕun imbroglio affectif

classiquement prsent comme le rgne du fluide, le triomphe de

lÕindiscernable, le lieu par excellence de lÕindmlableÉ

Il faudrait ramasser les corrlations

dmontes par Spinoza qui traduisent lÕengendrement gnralis des affects par

cette base de trois affects primitifs en un vaste schme catgoriel, un topos

des affects dont le point de dpart pourrait tre le suivant :

Le point de vue spinoziste suppose, bien sr,

un corps adhrent lÕesprit, ce qui est le cas pour le sujet musical.

Les motions musiciennes

Ce type dÕmotions est plus difficile caractriser

car il est essentiellement impur et mixte. Les ()motions musiciennes sont de

frontire, et Ē frlent le bord dÕun puits Č comme dirait Lorca.

Je propose de mÕen tenir stricto sensu trois

motions musiciennes : celle du corps happ, celle du corps rejet, et

entre les deux celle du corps fondu dans le corps corps.

Ici la conception spinoziste bute sur une

non-congruence du corps et de lÕesprit (puisquÕici la motion nat prcisment

de ce que le corps musicien nÕadhre pas intgralement lÕme musicale) si

bien que le mode de pense cartsien semble mieux adquat caractriser les

motions du dividu musicien comme il lÕtait dj thmatiser celles des

motions esthsiques. Somme toute la dualit cartsienne de lÕme et du corps

trouve son espace de validation dans lÕide du musicien comme dividu cÕest--dire prcisment comme celui qui partage son existence entre

plusieurs mondes sans rapports entre eux : le monde de la musique, la

socit humaine, lÕespace dÕun amour, etc.

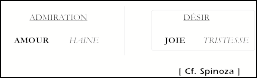

On peut alors indexer nos trois motions

musiciennes aux trois passions cartsiennes de base qui constituent lÕenvers

(ou le complment) des trois grands affects spinozistes :

LÕenlvement musicien consonne alors avec

lÕamour cartsien, le dlaissement avec la haine (la fameuse Ē haine de la

musique Č, car cette dernire ne tiendrait pas ses promesses dÕternitÉ),

alors que lÕadmiration (pour la musique) prvaut dans lÕintervalle entre les

deux.

*

Voici un rsum des types distingus :

|

motions : |

Sentiments esthsiques |

Motions musiciennes |

Affects musicaux |

|

Vcues par |

lÕindividu |

le musicien |

lÕĻuvre |

|

Sujet |

psychologique |

grammatical |

philosophique |

|

Corps |

physiologique |

instrumentiste |

corps corps |

|

Varit |

Cf. les passions de Descartes |

enlvement/dlaissement +É |

Cf. les affects de Spinoza |

Remarquons : cette analytique des

motions en musique prvaut quand la musique se trouve commande par une Ļuvre,

quand la musique est Ļuvre, et que le rseau des motions quÕelle gnre est

aimant par les affects musicaux intrinsques lÕĻuvre.

Mais quÕen est-il alors quand la musique nÕest

plus Ļuvre, quand par exemple la musique est improvise, rellement improvise

(et pas Ē faussement Č improvise comme dans beaucoup de pseudo-improvisations

du jazz, ou lÕorgue liturgique) ? QuÕen est-il quand la musique est

dsĻuvre, sans sujet musical proprement dit et donc sans affects spcifiques ?

LÕindividu est-il enferm dans les sentiments esthtiques ?

Je ne le pense pas et je voudrais, en

consquence, complter Ē lÕquation de sentiments Č quÕest la musique

en examinant brivement une nouvelle figure de motion musicienne : le duende.

Le duende

De

quoi sÕagit-il l ? Du climax dans le flamencoÉ

Sorte

dÕinstant de possession, dont Lorca insiste sur le caractre dmoniaque.

Lorca

pour le dcrire, pour nous le faire ressentir, dploie la luxuriance de ses

images.

La venue du duende prsuppose toujours un

bouleversement radical de toutes les formes traditionnelles, procure une

sensation de fracheur tout fait indite, qui a la qualit du miracle et suscite

un enthousiasme quasi religieux.

La Nina de los Peines se leva comme une folle

pour chanter, sans voix, sans souffle, sans nuances, la gorge en feu, maisÉ

avec duende. Elle avait russi jeter bas lÕchafaudage de la chanson, pour

livrer passage un dmon furieux et dvorant, frre des vents chargs de

sable, sous lÕempire de qui le public lacrait ses habits.

La Nina de los Peines dut dchirer sa voix, car

elle se savait coute de connaisseurs difficiles qui rclamaient une musique

pure avec juste assez de corps pour tenir en lÕairÉ Elle dut rduire ses moyens,

ses chances de scurit ; autrement dit, elle dut loigner sa muse et attendre,

sans dfense, que le duende voult bien venir engager avec elle le grand corps

corps. Mais alors comme elle chanta ! Sa voix ne jouait plus ; sa

voix, force de douleur et de sincrit, lanait un jet de sang.

Voici quelques annes, un concours de danse

avait lieu. Eh bien cÕest une vieille de quatre-vingts ans qui enleva le prix

de belles femmes, des jeunes filles la ceinture dÕeau, uniquement parce

quÕelle savait lever les bras, redresser la tte et taper du talon sur

lÕestrade. Sur cette assemble dÕanges et de muses, blouissante de beaut et

de grce, celui qui devait lÕemporter, et qui lÕemportera, fut ce duende

moribond qui tranait ras de terre ses ailes de couteaux rouills.

Le duende opre sur le corps de la danseuse

comme le vent sur le sable. Son pouvoir magique mtamorphose une jeune fille en

paralytique lunaire, donne une rougeur dÕadolescent un vieillard cass qui mendie

dans les tavernes, fait ruisseler dÕune chevelure lÕodeur dÕun port nocturne.

Thorie et jeu du Ē duende Č [10]

Pourquoi le duende

nous intresse-t-il particulirement aujourdÕhui ?

Parce que cÕest une ()motion de musicien, qui

ne relve pas des trois motions prcdemment releves, cette motion advenant

dans le nouveau contexte de la musique improvise.

CÕest une ()motion qui engage le combat du

corps du musicien et dÕune me qui nÕest pas la sienne, la lutte dÕun corps aux

prises avec un esprit prenant la forme dÕun dmon plutt que dÕun ange. CÕest

une ()motion de la possession dÕun corps par une force spirituelle jaillie du

sol, de Ē la plante des pieds Č.

Lorca thmatise la diffrence entre muse, ange

et duende. La muse, cÕest pour nous cet esprit

musical qui agit de lÕextrieur sur lÕauditeur. LÕange, cÕest lÕesprit de la

musique lorsquÕil est indiscernable de son tre corporel, de sa figure dÕĻuvre —

cÕest une chose frappante que lÕanglologie scolastique semble sÕajuster sans

heurt aux Ļuvres musicales, comme si le fait quÕau Paradis les anges jouaient

de la musique faisait que les thologiens entreprenaient en vrit de penser

les Ļuvres musicales quand ils croyaient penser les angesÉ —.

Le duende, cÕest

le dmon — Lorca : prcise : le dmon de Socrate et de

Descartes, le dmon des philosophes doncÉ — et non pas lÕange. CÕest le

pouvoir du dmon, non la puissance de lÕange. Un pouvoir, cÕest une action sur

lÕextrieur de soi : ici le pouvoir de la musique sur le musicien quÕelle

fait chavirer. Une puissance, cÕest une action sur soi, lÕaction de la musique

sur elle-mme en une Ļuvre musicale.

Voici comment Lorca parle de tout cela :

Goethe, propos de Paganini, dfinit le

duende : Ē Pouvoir mystrieux que tous ressentent et que nul

philosophe nÕexplique. Č

Ainsi donc, le duende est pouvoir et non Ļuvre,

combat et non pense. JÕai entendu dire un vieux matre guitariste :

Ē Le duende nÕest pas dans la gorge, le duende vous monte en dedans, depuis

la plante des pieds. Č

Tout homme, tout artiste, dira Nietzsche, ne

gravit de degr dans la tour de sa perfection quÕau prix du combat quÕil soutient

avec le duende et non avec un ange, comme on le prtend, ni avec sa muse.

LÕange guide et comble, comme saint

Raphal ; garde et protge, comme saint Michel ; et il prvient,

comme saint Gabriel.

LÕange blouit, mais il vole sur la tte de

lÕhomme, il est au-dessus de lui, il rpand sa grce, et lÕhomme, sans le

moindre effort, ralise son Ļuvre.

La muse dicte et, lÕoccasion, souffle.

La muse veille lÕintelligence, fournit des

paysages de colonnes et la saveur trompeuse des lauriers.

Ange et muse viennent du dehors. LÕange donne

des lumires. La muse donne des formes. En revanche, le duende, cÕest dans les

ultimes demeures du sang quÕil faut le rveiller.

Chasser lÕange et envoyer promener la muse. Le

vritable combat se livre avec le duende.

Pour chercher le duende, il ne faut ni carte ni

ascse. On sait seulement quÕil brle le sang, quÕil puise, quÕil rejette

toute la douce gomtrie apprise, quÕil brise les styles.

Nulle motion nÕest possible sans la venue du

duende.

Le duende meut la voix et le corps de la

danseuse, vasion relle et potique hors de ce monde.

Lorsque cette vasion sÕaccomplit, tout le

monde en ressent les effets : lÕiniti qui admire comme le style triomphe

dÕune matire pauvre, et le profane qui prouve confusment une motion authentique.

Tous les arts sont susceptibles de duende, mais

l o il se dploie le plus librement, cÕest, naturellement, dans la musique,

dans la danse et dans la posie dclame, parce que ces arts ont besoin dÕun

corps vivant qui les interprte, tant une suite de formes qui dressent leurs

profils sur un prsent exact.

Par lÕide, la voix ou le geste, le duende se

plat frler le bord des puits, en lutte ouverte avec le crateur.

Le duende blesse, et cÕest dans la gurison de

cette blessure qui ne se ferme jamais que rside lÕinsolite originalit dÕune

Ļuvre.

Nous avons dit que le duende aimait les

blessures, le bord des gouffres, et quÕil hantait les lieux o les formes se

fondent dans un lan qui dpasse leur expression visible.

Impossible pour lui de se rpter — il

importe de le souligner. Le duende ne se rpte jamais, pas plus que ne se rptent

les formes de la mer sous la bourrasque.

Dans le travail de la cape, face au taureau

encore intact, et au moment de tuer, il faut le secours du duende pour mettre

le doigt sur la vrit artistique.

Ainsi

le duende blesse car il spare le musicien du dmon

musical, et cette blessure ne saurait se refermer. Le duende prend possession du corps vivant du musicien, lÕenflamme, et chaque

vasion est irrductiblement singulire : pas dÕĻuvre ici pour cumuler les

effets de vrit. Le duende pointe la vrit musicale

mais nÕy Ļuvre pas.

On

retrouve ici lÕide du Ē corps corps Č mais cette fois comme combat

du musicien avec le duende. Et cÕest prcisment

parce que ce corps corps nÕest pas Ļuvrant quÕil est une blessure que

Ē tous ressentent Č, que chacun, initi ou profane, reoit et prouve

(mme si seul le corps de lÕenduend est

lÕpreuve de cette motion).

Cette

motion singulire met lÕpreuve lÕextime du

musicien : ce qui lui fait Ē regarder au dehors le dedans de

soi Č (Victor Hugo).

*

Je terminerai ainsi sur cette motion musicienne

singulire pour rappeler que le monde de la musique est vaste et que si les

Ļuvres musicales en sont la pointe subjective, cette pointe qui travaille produire

une beaut de lÕcoute, ces Ļuvres tirent leur puissance singulire de

parcourir un monde qui ne sÕy rduit pas, un monde de la musique fait de corps

et de sons, de corps musiciens en proie aux possessions sonores, et si lÕange

de lÕĻuvre peut visiter ce monde, cÕest bien parce que ce monde est peupl de

ces diablotins qui font le sel de lÕimprovisation musicale, de ces petits

diables qui, telles les hystriques de Charcot pour Freud, viennent constamment

rappeler au musicien pensif quÕil nÕy aurait pas musique sans ces corps

musiciens inflammables, sans ces voix dchires et inconsoles, sans ces visages

blesss et transfigurs.

Ce duende, nous

dit Lorca, Ē met le doigt sur la vrit Č musicale ; sans doute

sÕagit-il, pour nous musiciens, pour moi compositeur, de faire plus quÕy mettre

le doigt, ce qui nÕest pas dire quÕil y faut tout un corps mais plutt quÕil y

faut un corps et autre chose que lui, un corps visit par lÕide, un corps qui

soit tout aussi bien esprit, et donc pense, et donc projet, et donc labeur et

Ļuvre.

Mais le duende,

plus que toute autre motion, rappelle quÕil peut y en aller en musique de

vrit plutt que simplement de ces petits plaisirs que la gastronomie ou lÕĻnologie

savent nous fournir.

Le duende nous

rappelle que la musique est affaire de feu et de vent, de possession et

dÕenvotement, de saisissement et dÕemports, que la musique dvore ses enfants

et embrase ses acteurs si bien que face lÕĒ quoi bon ? Č

menaant aujourdÕhui tout effort de cration musicale, la musique rpond par le

duende ceci :

Ē Combat avec moi, engage le grand corps

corps avec mes ailes de couteaux rouills et je tÕannoncerai le perptuel baptme

des choses frachement cres, lÕamour libr du temps, lÕlan vers un prsent

exact. Č

––