Théorie de l’écoute

musicale (7)

(ENS, 13 mai 2004)

La chute

d’Icare (1988) de

Ferneyhough [1]

François Nicolas

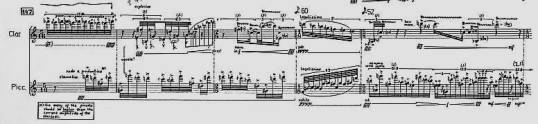

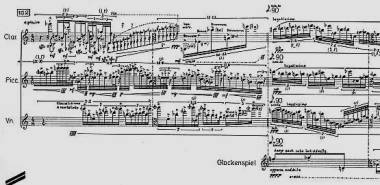

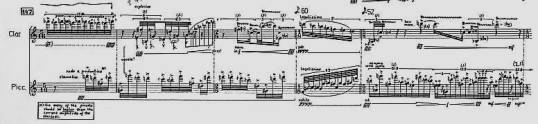

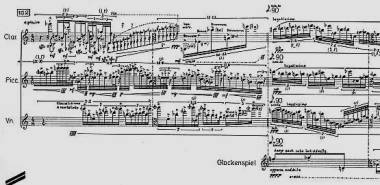

Un moment surgit, en étrangeté, à la fin de l’œuvre, autour de la cadence conclusive de la clarinette, plus spécifiquement lors de son achèvement signifié par l’entrée de la petite flûte, suivie de celle du violon et ultérieurement du violoncelle.

Ces instruments réapparaissent ici [2] sous un jour inédit, contrastant fortement avec ce qu’on a jusque-là entendu d’eux et s’opposant aux modes d’expression antérieurs de l’œuvre : un train régulier d’impulsions à haute fréquence (le tempo d’exposition de ces valeurs est de 224) qui vient zébrer, rayer, pulser le temps fluide de la cadence. L’œuvre, il est vrai, n’était pas jusque-là dépourvue de telles régularités, ne serait-ce que dans l’exposition de la clarinette au début de l’œuvre, mais ce retour des instruments sous forme de trains d’impulsions est ici relevé comme tel et non pas comme balayage ascendant et descendant : le mode de jeux staccatissimo comme une certaine restriction des registres accusent ici cette apparence [3]. Une analyse de la partition peut toujours relever une antériorité de telle ou telle structure d’écriture (ici l’existence de trains réguliers de durées isochrones), elle peut la corréler à telle ou telle adéquation de la perception : ceci ne rendra nullement compte de ce dont je parle ici et qui est la sensation d’une singularité, à mon sens d’autant plus forte qu’elle articule la fin d’un beau passage de l’œuvre qui est cette cadence conclusive de la clarinette.

Qu’inaugure cette singularité, ce moment-faveur ?

Il est d’abord remarquable que ce moment intervienne si tard dans le déroulement chronologique de l’œuvre (il ne reste plus que quelques mesures soit moins d’une minute de musique) si bien que le procès subjectif qui doit logiquement découler de ce moment de subjectivation va être contraint de se dérouler en grande partie sous un mode rétrospectif. En accentuant le trait, on pourrait dire que la position du moment-faveur en quasi-conclusion de l’œuvre inscrit, bonans volans, un procès d’induction plutôt que de déduction [4].

Qu’est-ce que prescrit dans la chute d’Icare notre moment-faveur ? Ceci va tenir à deux de ses caractéristiques :

1) Il est intérieurement composé d’un train d’impulsions.

2) Il clôture une cadence qui, elle-même, parachève l’œuvre. Ce moment entame donc la coda.

La seconde caractéristique, on l’a dit, oblige à la rétrospection et suggère que le mouvement véritable de l’œuvre serait un mouvement inductif, remontant de ce qui est là aux principes d’organisation latents qui président à sa consistance. L’écoute, éveillée par les pulsations scandées de la petite flûte, du violon puis du violoncelle, se tourne alors vers son passé, non pour analyser les objets qui lui furent présentés (ce serait le travail propre de la perception), non plus pour « intégrer » ces nouveaux objets à une logique totalisante de l’œuvre (c’est le travail spécifique de l’audition) mais pour se tenir désormais en un écart nouvellement apparu entre fluidité et régularité métronomique du discours. Il y a, à partir de ce moment, l’apparition comme telle d’une dissociation de paramètres jusque-là noués dans le discours de la clarinette, laquelle, dès l’entame de l’œuvre, associait régularité rythmique et balayage souple des registres. Avec ce moment le striage temporel apparaît comme tel et prescrit donc une nouvelle conscience de ce qui façonnait le matériau antérieur. Et, plus que tout, ceci se fait à tel point en fin de l’œuvre que l’écoute en sort désorientée plus qu’affermie. Ce moment, en son apparente clarté, brouille les pistes plutôt qu’il n’éclaire la logique précédemment suivie. Car la seule induction dont est désormais capable l’écoute n’est que mémoriale.

L’écoute répugne aux souvenirs, au labeur perceptif convoquant des souvenirs et reconstituant sur leur base ce que fut son passé. L’écoute est un opérateur du présent. L’écoute, en un sens, est sans passé. Son présent est dense et épais, tramé de multiples liens toujours actifs. Ce que le moment inscrit alors ici serait qu’il y eut bien un passé plutôt qu’il n’inscrirait explicitement qu’il y eut « ce » passé. Ce moment capte un principe possible d’un passé éventuel de l’œuvre et de la musique (passé des temps de régularité rythmique, de la carrure et de son cortège de rythmes stables, inscrivant une marche en avant tranquille et assurée d’elle-même, passé tendant à devenir légendaire et mythique…).

Ce moment-faveur apparaît porteur d’une grande ambiguïté : que signifie cette pulsation venant encadrer le discours fluide de la clarinette ? Retour en arrière ? Postmodernisme d’un collage de styles ? À l’inverse explicitation néo-sérielle d’un principe d’écriture jusque-là agissant de manière secrète ?

Je ne trancherai pas le paradoxe de rentrer dans l’œuvre lorsqu’elle s’achève. Mais ce paradoxe n’est-il pas aussi celui du tableau de Breughel que Brian Ferneyhough, somme toute, nous indique par le titre de son œuvre, cette surface où il faut chercher dans un coin le « sujet » de son titre, où le regard est attiré par un vaste premier plan, par la présentation d’un monde fait de recoins et de larges étendues où notre Icare n’est qu’un détail. Et de sa chute sur la toile à la coda de l’œuvre, n’y a-t-il qu’un jeu de mots ? [5]

De même que le regard du tableau (non pas sur le tableau [6]) n’existe que dans son errance à la recherche du détail déclaré signifiant et qui lui interdit ensuite une intégration de l’ensemble de la scène représentée, la chute du héros n’y occupant qu’une place anecdotique, le monde dans lequel elle intervient y restant indifférent et la traitant comme de peu d’importance, événement épinglé donc par la toile en son indécidabilité, de même l’écoute reste écartelée, impuissante à synthétiser ce moment avec l’ensemble de l’œuvre ou, du moins, insatisfaite des « explications » spontanées qui lui viennent à l’esprit et qui justifieraient facilement — trop facilement — ce moment (post-modernisme ou, à l’inverse, néo-sérialisme).

Ainsi ce petit moment de La chute d’Icare serait l’apparition d’un discret et éphémère pulsar faisant signe vers le pré-sérialisme. La faiblesse de ce moment pourrait être de faire signe plutôt que d’être réellement recomposition de l’écoute, sa force étant par contre l’interruption de fait qu’elle inscrit et le mouvement de rétroaction qu’elle inaugure. N’est-il pas vrai que le futur de ce présent ne saurait se penser qu’à inventer un passé plutôt qu’à le considérer comme donné ?

–––

[1] Œuvre de 1988 pour clarinette et petit ensemble (fl., hb, vibra-marimba, piano, v, vc).

On dispose d’un bon enregistrement par l’ensemble Contrechamps (CD Accord 205 772).

[2] petite flûte : mesures 147 et suivantes ; violon : mesures 152 et suivantes ; violoncelle : mesures 162 et suivantes.

[3] accentué

par l’indication rudo e

pedantico

[4] L’accentuation du trait tient ici au fait de nommer induction une sorte de déduction rétrograde : une déduction infère l’existence de (B) des existences à la fois de (A) et de (AÞB), là où son rétrograde infèrerait l’existence de (A) des existences à la fois de (B) et de (AÞB) selon la logique suivante « B doit avoir une cause, et A peut être alors légitimement tenu pour telle »…

[5] Brian Ferneyhough écrit, dans la notice discographique de cette œuvre : « Cette pièce tend à transcrire la difficile sensation du ‘avoir déjà été’ [ already having been ], comme l’évoque l’absurde image de deux minuscules jambes émergeant d’une mer violemment baignée de soleil, image qui est ignorée, en apparence, par la vaste et océanique sérénité de la nature ».

[6] Voir François Wahl : Introduction au discours du tableau (Seuil, 1996)