Pierre Boulez, la liberté d’une discipline

(« Portraits des XXe et XXIe siècles », Philharmonie de Paris, 4 octobre 2018)

François Nicolas

À bien regarder, depuis que son achèvement nous permet de le récapituler, le parcours de Pierre Boulez (comme working musician et musicien pensif) frappe par l’alliance, soutenue à très vaste échelle (70 ans de 1945 à 2016), d’une grande fermeté et d’une souplesse permanente dans les choix orientant son travail musical.

Je voudrais, à rebours des opinions convenues alternant caricatures opposées de ses positions (dogmatisme sériel / opportunisme institutionnel), dégager la profonde unité de sa vie de musicien autour de son véritable fil conducteur : pour que la musique moderne devienne réellement cette musique classique contemporaine qu’elle a toujours ambitionnée, il faut, contre un romantisme qui l’égare dans un psychologisme des affects, mettre en œuvre une extension du langage musical apte à dialectiser une formalisation syntaxique par l’écriture (à quoi se mesure la construction sérielle qui caractérisera le début de son œuvre) et une interprétation sémantique par la perception (à quoi se mesure le développement thématique qui caractérisera la fin de son œuvre).

Pour illustrer la manière dont ce fil rouge a pu tisser l’intégralité de son Œuvre, je circulerai librement entre ses opus musicaux et ses écrits (théoriques, critiques et esthétiques), périodisant cet ensemble à la lumière des trois grandes décisions qui l’ont successivement réorienté :

- décision de 1952 (composition sérielle),

- décision de 1963 (ressourcement musical dans les tâches de chef d’orchestre)

- et décision de 1976 (élargissement de la composition par la création de l’Ircam, et de l’intellectualité par les cours au Collège de France)

pour mieux en faire ressortir ce point remarquable : Boulez s’est toujours tenu dans la ferme et souple discipline des conséquences que la fidélité créatrice à ses trois décisions lui dictait, éprouvant ainsi cette liberté exigeante que Rousseau caractérisait comme « obéissance à la loi qu’on s’est prescrite ».

*

« La musique moderne est la musique classique

contemporaine. »

Coda –

Laissez vibrer longtemps

Le mythe

boulézien du langage musical

***

Il s’agit ce soir de brosser le premier d’une série de « portraits des XX° et XXI° siècles », le portrait de Pierre Boulez.

Un portrait ?

L’exercice ne va guère de soi : déjà, dans une des premières biographies consacrées à Boulez, Dominique Jameux nous prévenait : « Il est difficile, pour parler par euphémisme, de dresser un portrait de Pierre Boulez. » [a]. Mais de plus, par-delà la spécificité du sujet, la pratique du portrait est généralement difficile à cerner.

Bien sûr, un portrait n’est pas une fiche d’identité, qui liste les principaux traits distinctifs du portraituré telle une fiche de police ou, plus prosaïquement, une fiche Wikipedia (Pierre Boulez - date de naissance : 26 mars 1925 en France à Montbrison dans le département de la Loire ; date de décès : 5 janvier 2016 en Allemagne à Baden-Baden dans le Bade-Wurtemberg ; Pierre Boulez est un compositeur et chef d’orchestre français ; puis suivent la liste des œuvres et enregistrements, des prix et distinctions, des fonctions assumées, etc.).

Un regard…

À la différence de la fiche d’identité, un portrait constitue un regard. À ce seul titre, il ne saurait être ni entièrement objectif, ni véritablement systématique : un portrait suppose la décision d’une manière particulière de regarder, donc la sélection simultanée d’un point d’où regarder le sujet retenu et d’un angle de vue qui ne pourra en saisir qu’une partie (un éventuel portrait « cubiste », imbriquant différents angles de vue, ne déroge pas à cette règle : il pluralise les points de vue, sans totaliser les possibles).

Une singularité…

Au même titre qu’une écoute, le regard d’un portrait vise à caractériser une singularité, c’est-à-dire une apparence spécifique qui a signification d’ensemble : dans le portrait, l’angle de vue sélectionné privilégie une physionomie particulière du sujet pour en faire ressortir la portée globale.

C’est à ce titre qu’un portrait se distingue d’une caricature, laquelle amplifie une particularité distinctive au détriment des autres, quand un portrait dégage la valeur d’ensemble de certains traits. Autrement dit, là où la caricature majore l’évident et accuse le patent, le portrait scrute un secret, non comme objet caché ou enjeu volontairement dissimulé (Debussy, naïvement, ou perversement, disait qu’il effaçait ainsi ses traces, en l’occurrence les piliers de sa cathédrale engloutie) mais comme la lettre volée d’Edgar Poe selon ce paradoxe de l’immédiatement visible qu’il est d’autant plus difficile de vraiment regarder (tout autant paradoxe de l’immédiatement audible qu’il est d’autant plus difficile de vraiment écouter).

Un secret, et donc un aveu…

Dresser un portrait, c’est ainsi ausculter un secret d’autant plus énigmatique qu’apparent.

Notons-le, au seuil de notre exercice : l’enjeu du portrait n’est nullement d’éponger le secret examiné, de le résorber en le répandant, de l’effacer en l’avouant - Lacan nous le rappelle : « ce n’est pas parce qu’un secret est avoué qu’il ne reste pas un secret ! ». Un portrait vise bien plutôt la réactivation d’un secret, voire sa résurrection si ce secret semble depuis longtemps éteint.

Car le secret d’une singularité (la mathématique nous l’enseigne [b]) tient au fait qu’elle révèle une contradiction d’ensemble inapparente, une incompatibilité globale qui devient localement indécidable – autrement dit, deux orientations globalement orthogonales se trouvent confondues en un point et c’est cette confusion, locale et instable, qui donne apparence irrégulière à la singularité, qui lui donne la forme d’un secret à déchiffrer.

« La musique moderne est la musique classique contemporaine. »

Je vais donc tenter de portraiturer Pierre Boulez sous l’angle suivant : Boulez soutient que musique moderne et musique classique, ces deux orientations massivement divergentes dans notre société et nos institutions musicales ordinaires, doivent devenir indiscernables dans la musique contemporaine - c’est là, par exemple, le sens que l’on peut reconnaître au nom conféré à son ensemble intercontemporain (EIC) : la musique moderne constitue la musique classique contemporaine.

Écoutons à ce titre ces propos de Pierre Boulez le 1° juin 1967 :

http://www.ina.fr/video/I08263959

Je propose donc d’orienter ce portrait de Boulez en mesurant ses différentes activités à son projet de constituer la musique moderne en musique classique contemporaine. Comme on va le voir, ceci engage bien l’unité des diverses pratiques musicales de Boulez : comme compositeur, comme chef d’orchestre, comme créateur et directeur d’institutions (Domaine musical, Ircam, EIC…) et comme musicien pensif (voir l’intellectualité musicale à l’œuvre dans ses écrits sur la musique).

Ressemblant ?

L’angle de vue étant ainsi choisi, reste une question qu’aucun portrait ne saurait éviter : comment réussir ce portrait, c’est-à-dire somme toute comment le rendre ressemblant ?

Exposer une singularité, l’analyser, la radiographier (les mathématiciens, à la suite d’Hironaka, disent : faire éclater la contradiction globale dont elle est l’indistinction locale [c]) est une chose ; la portraiturer en est une autre – il ne s’agira pas ce soir de me lancer dans des analyses techniques et dans des discours savants, en extériorité objectivante (cela a son intérêt propre et je l’ai fait ailleurs [d]).

Comment donc ne pas rater un tel portrait ?

Je m’orienterai ici selon deux suggestions venues de très loin, précisément du milieu du XIV° :

- d’abord celle d’un mystique perse, Ja’far aS-Sâdiq, qui soutient que « seul un secret peut avouer un secret » ; à suivre cette maxime, il nous faut donc portraiturer la singularité de Boulez à partir de quelque autre singularité. Quelle seconde singularité retenir pour cela ? La suggestion suivante va nous l’indiquer ;

- Pétrarque, exactement au même milieu du XIV°, définit ainsi,

dans ses Lettres familières, l’effet de ressemblance requis du portrait :

« Celui qui imite doit faire en sorte que ce qu’il écrit soit semblable et non identique ; et cette ressemblance doit être non celle de l’image à ce dont elle est l’image ; elle doit être comme celle du fils au père chez lesquels, alors même qu’il y a souvent une grande diversité dans les membres, une sorte d’ombre et ce que nos peintres appellent un air font cette ressemblance qui, à peine voit-on le fils, nous rappelle le père alors même que tout serait diffèrent si nous nous mettions à mesurer. Mais il y a là un je-ne-sais-quoi de caché qui produit cet effet. Nous aussi devons de même pourvoir à ce que, pour une ressemblance, il y ait beaucoup de dissemblance. » [e]

Portrait selon Notations

Ces deux orientations combinées me suggèrent alors la voie suivante : portraiturons Boulez à partir d’une singularité prélevée dans sa descendance, autant dire dans ses œuvres musicales.

Et, dans ce cas, quoi de mieux que son premier opus s’il est vrai que tout opus 1 (d’un compositeur, d’un écrivain, d’un cinéaste, etc.) constitue l’incipit d’un aveu qui n’aura pas trop besoin de toute une vie de travail pour se déployer.

Je vais donc vous proposer un portrait de Pierre Boulez selon ses Notations composées pour piano lorsqu’il avait vingt ans, en 1945.

Notations (1945)

Pour introduire à ces Notations, écoutons Boulez nous en parler, 65 ans plus tard (juin 2009) [f] :

https://www.youtube.com/watch?v=6zCwiKTSKTg

Il s’agit de 12 pièces brèves, chacune de 12 mesures, toutes basées sur la même série dodécaphonique (de 12 hauteurs donc) qui se trouve exposée par permutation cyclique (la première commence par la première hauteur, la seconde par la seconde, etc.) :

En opposition à cet ordonnancement codifé, la série va être très librement traitée par Boulez : elle pourra être fragmentée (en 3 ou 4 motifs dans Notation 7) :

ou divisée en deux parties (Notation 4) :

Elle pourra supporter des notes répétées ou des ostinati qui dérèglent son ordonnancement, des glissandi qui recouvrent l’ordre élémentaire d’une continuité fluide, etc.

La libre variation du dodécaphonisme s’accompagne d’une grande différence de tempi et d’agogiques : ainsi, les durées effectives des pièces (pourtant au même nombre de 12 mesures) s’échelonnent-elles de 1 à 7 :

|

n° |

(hauteur) |

Agogique |

Durée [h] |

|

1 |

la

b |

Fantasque

- Modéré |

57 |

|

2 |

si

b |

Très

Vif |

19 |

|

3 |

mi

b |

Assez

lent |

57 |

|

4 |

ré |

Rythmique |

29 |

|

5 |

la |

Doux

et improvisé |

49 |

|

6 |

mi |

Rapide |

25 |

|

7 |

do |

Hiératique |

83 |

|

8 |

fa |

Modéré

jusqu'à très vif |

44 |

|

9 |

do

# |

Lointain

– Calme |

140 |

|

10 |

sol |

Mécanique

et très sec |

18 |

|

11 |

fa

# |

Scintillant |

37 |

|

12 |

si |

Lent

- Puissant et âpre |

65 |

Histogramme des durées des 12 pièces

Si, comme Boulez aime à le rappeler, le prétexte de ce petit exercice arithmétique sur le nombre douze a pu être un pied-de-nez au dogmatisme dodécaphonique de Leibowitz, il est cependant clair que l’enjeu musical effectif des Notations déborde de part en part cette plaisanterie : le jeune compositeur de vingt ans convertit en effet le matériau infra-musical (liste ordonnée de 12 hauteurs sèchement écrite) en une gerbe de gestes aussi bien musiciens (gestes physiques, relevant du corps-accord de l’instrumentiste avec son instrument) que musicaux (gestes des figures « notées » sur le papier : mélismes, arpèges, motifs, cellules rythmiques, etc.).

La variété saute immédiatement aux yeux :

Remarquons que Boulez intitule « Notations » ce feu d’artifice musical généré par une unique cellule écrite – son « code ADN » commun. Ce faisant, Boulez nomme notation l’articulation compositionnelle d’une écriture, sèche et rigoureuse, et d’une oreille, fantasque et nourrie de résonances acoustiques, la fusion idéale d’une discipline d’écriture et d’une liberté sensible – où l’on touche à cette constante singularité boulézienne mettant l’accent sur le point où deux tendances contradictoires peuvent commuter (songeons au titre donné aux entretiens avec Célestin Deliège – 1975 - qui conjoint de même deux opposés : Par volonté et par hasard).

Que ces douze Notations pour piano constituent pour Boulez une percée plutôt qu’une pochade d’élève potache (fin 1945, Boulez est, depuis octobre 1944, dans la classe d’harmonie de Messiaen au CNSM tout en prenant, depuis février 1945, des cours privés avec René Leibowitz [i]) est attesté par le fait que Boulez n’aura de cesse, toute sa vie, d’y revenir sous des formes très diverses.

Listons rapidement ces retours et reprises.

- Dès février 1946 (l’opus est créé par Yvette Grimaud à Paris le 12 février 1946), soit deux mois après sa composition [j], Boulez ébauche une version orchestrale des Notations (il l’envisage pour onze d’entre elles, la sixième [k] étant alors jugée trop spécifiquement pianistique pour être transposable à l’orchestre). L’orientation de cette première orchestration se fait dans l’esprit de l’orchestration du Ricercare (Bach) par Anton Webern. Remarquons que Boulez reformule le mètre (de 12 à 18 mesures) pour mieux phraser orchestralement les différents gestes [l].

Esquisse d’orchestration (1946) des Notations 1 et 2

- Onze ans plus tard, en 1957, Boulez utilise le matériau de Notations pour la pièce radiophonique Le Crépuscule de Yang Koueï-Fe de Louise Fauré [m].

- En 1958, Boulez réutilise Notations (ici les numéros 5 et 9) comme commentaire inséré dans sa Première improvisation sur Mallarmé (seconde partie de Pli selon Pli, op. 22).

- À partir de 1978, suite à sa récente expérience de l’orchestre de Wagner [n], Boulez engage un nouveau travail d’orchestration - les Notations pour orchestre – qui ne vont plus se contenter d’instrumenter les pièces pour piano (respectant leur texte initial, comme Webern a pu le faire pour Bach) mais qui vont transfigurer le matériau par prolifération, expansion et multiplication : par exemple, la Notation 7 pour piano qui durait un peu plus d’une minute va devenir la Notation VII pour orchestre qui dure 9 minutes !

Mesurons les différences considérables, non seulement d’effectifs (le petit orchestre de chambre est devenu un grand orchestre) mais de logique musicale :

Notation VII pour orchestre (1998)

À cette époque, Boulez orchestre simplement les quatre premières Notations [o].

- En août 1992, Boulez s’enregistre, pour Universal, jouant au piano les Notations 1 et 4 – nous les écouterons tout à l’heure.

- En 1998, Boulez ajoute la Notation VII pour grand orchestre (9 mn).

- En 2002, il compose Notation VIII.

- Finalement, l’ensemble des Notations pour orchestre (opus 35) restera inachevé mais on retrouve bien, dans cet « exercice d’orchestration », le leitmotiv de ce portrait : Boulez s’attache à composer sur la ligne de crête qui conjoint rigueur de déduction scripturale et fantaisie de « dérivation acoustique ».

Au total, on prend ainsi mesure que l’opus 1 enveloppe l’ensemble de l’œuvre de Boulez, premier geste quadrillant en quelque sorte un vaste champ de possibles qu’une vie entière ne cessera d’explorer.

Boulez a dit du Clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach, que c’était un « manifeste d’occupation », le nouvel espace tonal, unifié par le tempérament égal, s’y trouvant occupé par le principe polyphonique monothématique de la fugue.

Par analogie, on dira que Notations constitue le manifeste boulézien d’occupation du nouvel espace compositionnel, espace désormais atonal, amétrique et athématique qu’il s’agit d’occuper par un principe sériel de construction élémentaire : à nouvel espace délimité privativement (sans ton, sans thème et sans carrure métrique [p]), nouvelles affirmations pour l’occuper !

Portraiturons donc Pierre Boulez conformément au principe de Pétrarque : selon la ressemblance des Notations à leur auteur, en sorte qu’à peine les entend-on, celles-ci nous rappellent le compositeur.

Je vais brosser mon tableau en douze petites vignettes accompagnant les douze pièces pour piano. Boulez ayant explicitement spécifié qu’il était possible de jouer ces pièces pour piano dans l’ordre qu’on veut (l’ordre dodécaphonique du matériau ne fixant par lui-même nul ordre véritablement musical), je réordonnerai ces douze vignettes et donc les douze pièces que nous entendrons selon la logique propre du portrait à établir.

9. Lointain

https://www.youtube.com/watch?v=CJG38iQ9d7I

par Pierre-Laurent Aimard (2008)

Parcourons cette notation (la neuvième).

Elle se présente comme un fonds harmonique arpégé faisant émerger une ligne mélodique, hachée de silences et scandée par un motif rythmique ternaire ; au total, quatre variations, en blocs précipités (4+1, 2+1, 2+1, 1+1) [q]. Chaque bloc est phrasé selon une logique récurrente, empruntée à la prosodie classique du levé et du frappé, de l’élan et du repos (arsis-thesis) dont la musique classiquement amplifie le centre (l’acmé ou le point de basculement) en un moment de suspens résonnant selon le modèle attaque-résonance-extinction (A-R-E) : attaque mesure 1, résonance suspensive mesures 2-3, attaque relançant la résonance mesure 4, extinction mesure 5.

Ce geste, dont la logique dynamique est acoustique (on le trouve au principe de tout son instrumental, qu’on reconnaît à ses transitoires, prioritairement d’attaque et secondairement d’extinction, et qu’on ne peut généralement identifier par son seul moment de résonance), est destiné à devenir LE geste boulézien par excellence (le discours musical de Répons par exemple sera ainsi entièrement phrasé de tels gestes, considérablement amplifiés grâce aux nouvelles possibilités informatiques donnant écho aux gestes instrumentaux).

Ici la série, en partie immergée dans la combinatoire scripturale des éléments, semble faire son œuvre canonique (les 8 premières hauteurs arpégées [r] exposent une présentation renversée de la série [s]) mais la mélodie qui s’en détache prend aussitôt son autonomie [t].

Bref, la musique ne suit pas la logique de l’arithmétique (« Comptez de 1 à 12 ! ») ou de la combinatoire (« Retournez de 12 à 1, renversez et permutez ! »), refusant ainsi la scolastique [u] dodécaphonique que prônait alors René Leibowitz (remarquons qu’une telle scolastique n’a guère été le fait d’Arnold Schonberg, l’inventeur de cette technique de composition [v]).

Cette notation apporte les deux premières touches de notre portrait.

- une touche privative : contrairement à une certaine vulgate le concernant, Boulez n’a jamais étudié les mathématiques, moins encore ne s’y est vraiment intéressé [w]. Boulez n’a donc jamais songé à ordonner la musique selon quelque logique mathématique, et moins encore, selon quelque fétichisme infantile des dix chiffres ou des douze premiers nombres entiers ;

- une touche positive : sa musique conjoint une algèbre imperceptible des éléments (ici des hauteurs) et une fluidité sonore rendue éminemment perceptible par une gestalt archétypale, centrée sur la résonance acoustique (A-R-E). Comme nous allons le voir, cette caractéristique va s’avérer la marque distinctive du compositeur

7. Hiératique

http://www.explorethescore.org/pierre-boulez-douze-notations-inside-the-score-notation-7.html

par Tamara Stefanovich

Dans cette septième Notation, deux voix, clairement distinctes :

- main gauche, à sept reprises, la quinte s’avance, six fois suivie de sa quarte conjointe, mais des durées irrégulières [x] varient librement la petite vague ;

- main droite, à huit reprises, un motif à deux hauteurs introduit des mélismes doux, progressivement étendus.

La série d’origine est ainsi partagée en trois groupes de hauteurs, aux registres tous gelés.

La houle ondule souplement, en répétitions improvisées, sur un sol aux arêtes fixes.

Partant d’un matériau élémentaire, Boulez compose par multiplication, prolifération, déductions locales. Il construit son matériau à partir du bas, par stratifications ascendantes (comme il l’écrit dans Penser la musique aujourd’hui : « de points à ensembles de points, puis à ensembles d’ensembles » [y] en sorte que la figure musicale, susceptible d’opérer comme Gestalt, puisse émerger, superstructure perceptive sur l’infrastructure écrite.

Dans le constructivisme sériel, Stockhausen est le dual de Boulez : Stockhausen opère pour sa part par division d’une configuration globale (voir, dans Wie die Zeit vergeht – Comment passe le temps, le temps de la Forme qui se subdivise en temps des parties puis temps des mètres et temps des durées, et pour finir temps microscopique des hauteurs). Stockhausen part du global pour instaurer une continuité descendante (« Entre la forme, le rythme, le mètre, l’harmonie, la mélodie, le timbre, il y a un continuum. ») là où Boulez part du local pour établir une conjonction ascendante.

5. Doux et improvisé

http://www.explorethescore.org/pierre-boulez-douze-notations-inside-the-score-notation-5.html

Deux phrases ici (c’est la cinquième Notation) de six mesures chacune, selon une courbe en cloche clairement dessinée : une attaque montant du grave en doubles croches arpégées, une résonance de trois mesures, suivie d’une extinction déclinant sur un transitoire en appogiature (sur mi bémol).

La structure dodécaphonique est ici noyée dans l’improvisando, dissoute dans la résonance acoustique.

Boulez, on l’a déjà entendu, est le compositeur des résonances, des échos acoustiques, des réverbérations orchestrales, des vagues sonores sillonnant l’espace architectural de la salle de concert, se réfléchissant sur les murs ad hoc de l’Espace de projection à l’Ircam.

Résonance et écho constituent ainsi des modalités spécifiquement acoustiques des conjonctions bouléziennes : finalement, Boulez ne traque-t-il pas aussi les échos classiques dans les œuvres modernes, et les résonances modernes dans les œuvres classiques ?

6. Rapide

Cette Notation (la sixième) est la seule que Boulez n’envisageait pas d’orchestrer, son organisation lui paraissant trop étroitement dépendante de son contexte pianistique. La pièce est ainsi faite d’un seul geste rapidement jeté : un implacable canon homorythmique à deux voix s’énonce, canon strict pendant la première moitié, canon plus libre dans la seconde, la dynamique générale (crescendo-decrescendo ou l’inverse [z]) venant souligner le partage de la pièce en deux versants.

L’ostinato rythmique en doubles croches épouse l’ordre strict de la série à partir de la sixième hauteur – un mi (nous sommes dans la sixième Notation).

Ces caractéristiques donnent à cette très courte pièce l’allure d’un exercice d’application.

Boulez, il est vrai, est passé par un moment de relative raideur théorique : le moment qui a suivi sa décision, autour de 1952, d’inscrire sa musique à la lumière d’un sérialisme venant étendre à tous les paramètres musicaux la construction combinatoire héritée du dodécaphonisme. Les traces de cette raideur unilatérale – celle qu’un néophyte ne saurait d’ailleurs éviter s’il veut percer le couvercle venant étouffer toute nouveauté – se trouvent en musique au début de Structures I (1952) et dans ses écrits critiques de jeunesse.

Bien vite, Boulez va réaliser les impasses de cette voie qu’on dira théoriciste : les extrémismes combinatoires ne seront l’affaire que d’un mois et, dès l’année suivante (1953), Le marteau sans maître viendra intégrer les nouveaux principes sériels à une souple conception musicale.

Boulez explicite, à la fin de Penser…, son point intrinsèque de butée, à la fois pratique et théorique qui engage une pensée musicale renouvelée de la Forme : « Nous arrivons au terme de notre investigation sur la technique proprement dite au seuil de la forme. […] Le travail de composition commence maintenant, là où l’on croit, en général, qu’il n’y a plus que des applications à trouver ; à toutes ces méthodes, il faut donner un sens. ».

Or Boulez ne résoudra jamais théoriquement ce problème de la Forme musicale. Il s’attachera à le résoudre compositionnellement – avec quelle maestria, par exemple dans Répons – tout en tentant dans les années 80 de remettre sur le métier cette question théorique, sans vraiment parvenir à la résoudre théoriquement, du moins dans les paramètres qui configuraient sa théorie sérielle.

Ainsi, contrairement à l’image que ses nombreux ennemis veulent donner du compositeur et de son Œuvre, Boulez n’est pas théoriciste et sa musique est moins encore l’application seconde d’une théorie première. Boulez d’ailleurs n’entretient aucunement ce rapport aux sciences qui lui serait pourtant nécessaire s’il voulait réellement mener à bien un tel type théorique de projet : chez lui, pas de rapport personnel ni aux mathématiques, ni à la physique, ni à la biologie moléculaire.

Il est donc vrai que le rapport de Boulez à la théorie se déploie plutôt sous le signe d’un élan enragé, d’une poussée de colère, d’une furia telle celle qui emporte la fin de Structures II (1961) dans un déluge acoustique ultragrave venant fusionner les structures écrites patiemment assemblées : l’éruption d’un volcan dont la lave ensevelit toute construction discernable.

Le Boulez théorique a bien la sècheresse rapide et implacable de notre Notation 6.

4. Rythmique

par Boulez (1992) :https://www.youtube.com/watch?v=O03YdtS5jFo

Pour cette quatrième Notation, à nouveau deux voix mais désormais contrastées : à main gauche, le même motif obsédant, douze fois de suite, conjoignant régularité mélodique et irrégularité de la durée finale [aa] ; à main droite, un ré (4° hauteur de la série – il s’agit de la 4° Notation) librement brodé des hauteurs restantes (le total chromatique est partagé en deux quartes : mi/la à main gauche, si b /mi b à main droite, les hauteurs de chaque quarte étant parcourues dans l’ordre de la série [bb]). La série se trouve en quelque sorte filtrée selon une ligne de partage la/si b : un groupe reste immobile, l’autre s’élargit puis se rétrécit.

Toujours cette même image d’une ligne de crête qui conjoint les deux versants qu’elle répartit.

Comment ne pas songer à la ligne de crête qui partage Webern de Schoenberg en les reliant : on sait la dureté qu’a pu manifester le jeune Boulez, découvrant l’ascétisme radical de Webern, à l’égard de Schoenberg (voir le fameux « Schoenberg est mort » de 1952) mais on ne peut s’empêcher de penser que cette critique visait avant tout le Schoenberg de Leibowitz : celui du premier dodécaphonisme des années 20 (voir tout spécialement les Variations pour orchestre op. 31). En effet, le Boulez chef d’orchestre d’après Darmstadt n’aura de cesse de renouveler les interprétations du Schoenberg atonal et du Schoenberg des années 30 et 40 (voir, tout spécialement, ses deux enregistrements, à 21 ans de distance [cc], de Moïse et Aaron).

En un sens, la critique du jeune Boulez au Schoenberg des années 20 constitue une autocritique s’il est vrai qu’il a lui-même expérimenté, dans cette Notation comme dans d’autres, la logique même qu’il reprochait à Schoenberg : par exemple le maintien du vieux principe de la mélodie accompagnée, où la dialectique mélodie-harmonie se voit remplacée par une simple technique de complémentarité (l’harmonie devenant faite… des hauteurs qui restent dans la série… une fois la mélodie énoncée !).

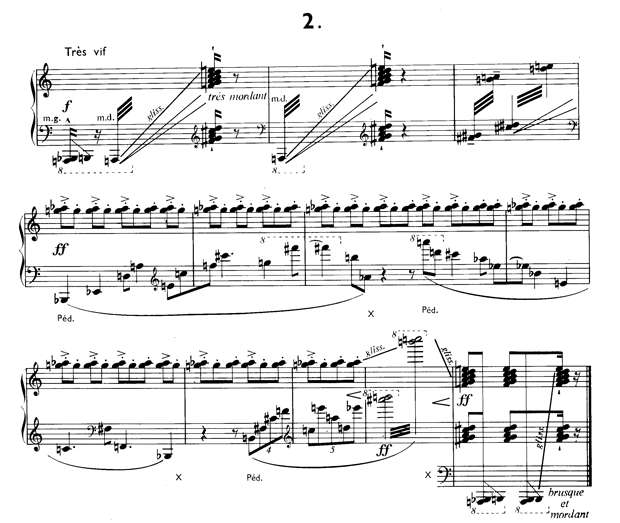

2. Très vif

http://www.explorethescore.org/pierre-boulez-douze-notations-inside-the-score-notation-2.html

À nouveau dans cette deuxième Notation, la conjonction d’un contraste entre les glissandi de clusters, à la violente mobilité, et l’ostinato surplombant une vaste courbe arpégée, montant puis redescendant. Virtuosité du geste et de la vive juxtaposition. Toujours pas de développement mais l’exposition d’une opposition au sein d’un même élan rageur.

Un parfum de Stravinsky, peut-être ? Avec Boulez, les échos sont sans fin : la musique antérieure résonne à l’intérieur même de la nouvelle œuvre ; non par citation de style, moins encore par citation textuelle (ce sera l’affaire du postmodernisme, s’annonçant dès 1968 avec Sinfonia de Berio), mais par réverbérations, réfractions et résonances.

C’est d’ailleurs par la critique des œuvres antérieures du XX° siècle que Boulez engagera son intellectualité musicale : Berg (1948), Stravinsky (1948), Ravel et Schoenberg (1949)…

Plus encore que la dimension théorique de ses écrits, dimension souvent mise en avant pour de mauvaises raisons (disons les choses telles qu’elles sont : pour mieux l’enterrer dans un passé redessiné aux fins de le représenter stérile), c’est leur dimension critique qui convainc, car c’est là que le musicien Boulez fait œuvre d’intelligence musicale la plus aiguë.

Cette qualité d’évaluation critique des œuvres musicales du passé se retrouve dans les écrits de Boulez sur le travail artistique de non-musiciens. À ce titre, son dialogue avec l’œuvre de Paul Klee est tout à fait exemplaire.

Petite précision : la fraternité d’artiste que Boulez aime à reconnaître avec Klee ne saurait cependant effacer cette dissemblance qu’illustre Éclair physionomique de 1927 - Klee tend à disjoindre le conjoint quand Boulez aime à conjoindre le disjoint. Il est vrai que l’un opère en peinture, l’autre en musique. Ceci suffit-il à expliquer cela ? Je n’en suis pas sûr. Posons que Klee et Boulez sont bien deux frères, mais complémentaires plutôt que jumeaux.

10. Très sec

En cette dixième Notation, le tempo à la croche, très enlevé, est implacable. Il dynamise le contrepoint de deux voix qu’un motif descendant plus rapide (en doubles croches) vient ponctuer à six reprises jusqu’au point final d’un accord à 9 hauteurs. Mécanique et très sec nous indique la partition.

Rigoureux et très clair pourrions-nous ajouter, en y reconnaissant l’extrême précision du travail de l’interprète Boulez. Après son chef d’œuvre orchestral de grande ampleur Pli selon pli, Boulez, confronté à l’impossibilité intellectuelle de poursuivre sur l’élan de Penser la musique aujourd’hui, va se consacrer plus spécifiquement à son métier de chef. Son « exil » à Baden-Baden l’entretiendra certes dans cette orientation mais on doit, me semble-t-il, lire dans sa décision l’effet d’une plus grande nécessité : le courage du musicien de se ressourcer dans les fondements mêmes de son art, l’interprétation créatrice, celle-là même qui doit accompagner la démonstration d’existence d’une musique classique contemporaine.

On sait avec quelle virtuosité du détail, avec quel sens aigu de la portée globale conférée à la moindre configuration locale, il s’en acquittera !

12. Puissant

Ce sens du détail, cet art de conférer au local la qualité d’une miniature qui, loin de se replier sur son propre scintillement, acquiert ainsi une portée globale, Boulez dira l’avoir appris de Wagner, en le dirigeant (Parsifal, de 1966 à 1970 [dd], et surtout la Tétralogie, de 1976 à 1980 pour le Centenaire de Bayreuth).

Disons-le comme il convient : contre toutes les tentatives de reléguer la musique de Wagner aux oubliettes de l’histoire, Boulez nous a appris, au cœur même des années d’ébullition révolutionnaire, à réécouter Wagner. J’aime à mettre son geste en rapport avec celui de Charlie Chaplin, choisissant, à la fin de son film Le Dictateur, le Prélude de Lohengrin pour répondre à l’injonction de Pauline Godard : « Écoutez ! », écoutez Wagner et par là écoutez les raisons qu’il y a malgré tout d’espérer au seuil même des temps apocalyptiques qu’annonce la barbarie nazie !

Aujourd’hui, en ces temps millénaristes où d’autres barbaries déguisées en civilisations dominatrices nous annoncent une nouvelle apocalypse, relançons l’injonction de Chaplin et posons : « Écoutez Boulez ! », écoutez la verticalité, âpre et puissante de cette douzième miniature, et « laissez vibrer longtemps ! »

1. Fantasque

Boulez (1992) : https://www.youtube.com/watch?v=rCf52zt99Q8

Cette Notation, la première, est également la première que Boulez a commencé d’orchestrer, et ce dès février 1946. Son libre mètre, sa construction toute classique (la dernière mesure rétrograde la première), sa micro-architecture transparente, enchaînant des motifs clairement découpés (mélodie en cloche, vaste accord résonnant, petits ostinati minimalistes), la conjonction – c’est le leitmotiv de ce portrait en différentes vignettes – d’une nécessité et d’une allure improvisée, tout ceci incite le jeune Boulez à la clarté d’une instrumentation webernienne.

Le petit orchestre de chambre que Boulez rassemble en 1946 sur son papier à musique, le Boulez ultérieur va ensuite le matérialiser institutionnellement : du Domaine musical jusqu’à l’EIC, Boulez a su fonder les formations instrumentales que son ambition pour la musique lui dictait. Où, en effet, pouvait-il mieux faire la démonstration que la musique moderne peut être - doit être - la musique classique contemporaine si ce n’est dans des concerts aux programmes savamment composés ? Et qui savait mieux que lui doser les œuvres d’époques et d’horizons divers pour que le concert, au prix d’une interprétation ciselée ad hoc, en manifeste les résonances inattendues ?

Un concert en effet, c’est un moment où les différentes pièces de musique ne sauraient rester juxtaposées, indifférentes à leurs voisines mais doivent dialoguer, en coopération comme en saine émulation.

Un travail d’analyse des programmes de Boulez serait à engager – cette remarque vaut appel s’il y a dans la salle quelque jeune musicologue à la recherche d’un sujet de thèse – s’il est vrai que l’expérience, ici, semble nécessairement l’emporter sur toute considération plus théorique.

8. Modéré

Boulez l’indique explicitement dans son manuscrit : c’est ici l’Afrique, et plus largement l’ethnomusicologie (à l’époque, celle de Gilbert Rouget, du Musée Guimet et du Musée de l’Homme) qui inspire ici ses rythmes incantatoires.

La perception oublie complètement qu’une série de 12 sons préside à l’organisation des hauteurs (même si l’œil décèle facilement que la main gauche énonce les hauteurs de 8 à 12 – nous sommes bien, rappelons-le, dans la huitième Notation). C’est l’oscillation si b / mi b (hauteurs 2 et 3), ponctuée d’accords gelés mais progressivement agrandis, qui capte l’attention.

Boulez intuitionne ici ce qui deviendra, trente ans plus tard, le nouveau fil conducteur de sa réflexion musicienne (celle-là même que j’aime appeler intellectualité musicale), celle qui tente de reprendre la question de la forme musicale, laissée en plan par l’effort théorique antérieur. Pour ce faire, Boulez va s’attacher à repenser la nécessité et la possibilité d’un thématisme de type nouveau, c’est-à-dire d’un mode de développement figuratif donc audible qui dirige la perception vers les enjeux du développement structural écrit. Il s’agit de résoudre la contradiction entre une écriture aux déductions rigoureuses mais indécelables d’oreille et une perception s’appropriant les résonances sonores entre structures opaques.

J’ai proposé d’appeler esthétique ce troisième moment de l’intellectualité musicale boulézienne, venant après le premier moment critique et le second moment théorique [ee]. Boulez va exemplairement lui donner la forme de cours donnés au Collège de France.

Bien sûr, cette recherche d’un nouveau thématisme – mieux encore : d’un thématisme de type nouveau – ne va pas se dérouler principalement dans l’espace du discours langagier : Boulez va avant tout l’entreprendre dans l’espace de la composition et finalement ce sera Répons qui viendra avancer les nouvelles solutions que Boulez entrevoit à la vieille contradiction musicale de l’œil et de l’oreille.

Notons que la résolution – ou plutôt la réduction - qu’il propose de cette disjonction passe par l’usage contemporain de l’ordinateur. C’est en effet grâce au travail collectif de l’Ircam et à l’invention de la 4X que le compositeur Boulez pourra donner une nouvelle ampleur et diversité acoustique à ses résonances musicales.

C’est donc ici la technique (plutôt que la science proprement dite) qui vient à la rescousse de l’aventure boulézienne et fait proliférer ses ressources.

11. Scintillant

Une voix arpégeant les registres en va-et-vient, grandes ondes mélodiques ponctuées de rocs harmoniques : la houle scintille, note Boulez, et le chant conjoint les sauts disjoints (où s’avoue donc notre leitmotiv, la lettre volée de Pierre Boulez…)

Pour conjoindre classique et contemporain sous le signe de la modernité (mais tout aussi bien renouer écriture et perception, œil et oreille sous le signe de la forme musicale), Boulez prend mesure, dans les années 70, qu’il faut renouveler, dans les conditions de son temps, l’antique conjonction de la musique et de l’acoustique, du discours et des sonorités, des attaques musicales et des résonances physiques. D’où sa troisième grande décision où, comme toujours, l’orientation musicienne se matérialise en une initiative institutionnelle (les jaloux et les aigris, qui jugent Boulez à la mesure de leur médiocrité, distilleront leur ressentiment face à cette puissance créatrice d’institutions en retournant l’enchaînement et laissant entendre que la musique ne ferait là qu’habiller d’un supplément d’âme un pur et simple goût du pouvoir) ; et pourtant, qui ne perçoit le régime boulézien des conséquences :

- dans sa première grande décision du début des années 50, c’est le parti pris sériel qui conduit à la nécessité du Domaine musical pour faire exister la nouvelle musique dans des concerts de type nouveau ;

- dans sa deuxième grande décision du début des années 60, c’est le face à face courageux devant l’impasse des forme sérielle qui conduit à la réassurance du désir musicien dans la direction des plus grands orchestres du monde ;

- dans sa troisième grande décision du milieu des années 70, c’est la nécessité compositionnelle d’une nouvelle alliance entre musique sérielle et acoustique informatisable qui conduit à la fondation conjointe de l’Ircam et de l’Eic.

N’oublions pas que ces années 65-75 ont vu le monde basculer, des élans libérateurs vers la restauration brutale d’un ordre ancien maquillé en nouvel eldorado pour aventuriers cyniques – en musique, il y eut également, fin des années 60, un tournant compositionnel décisif pour Stockhausen, Bério, Zimmermann, Pousseur et tant d’autres compositeurs ; et cette même période a vu l’émergence d’un art contemporain (celui des arts plastiques, de l’installation et de la performance) qui a progressivement recouvert toute pensée moderne de la peinture, de la sculpture et de la danse. C’est dire l’importance musicale du geste boulézien décidant qu’il était plus que temps de coordonner à nouveaux frais, plus de deux siècles après Rameau, la composition musicale et les savoirs acoustiques (d’où l’Ircam : Institut de Recherche et de Coordination Acoustique-Musique) et de mettre en œuvre une tout autre figure du contemporain que « post-moderne », ce qu’il a appelé un « intercontemporain » conjoignant classique et moderne sous le signe des temps présents (d’où l’EIC : Ensemble Inter-Contemporain).

3. Assez lent

Les dernières mesures rétrogradent les trois premières en inversant les mains [ff]. Début et fin sont conjoints en une sorte de bande de Moebius.

Faisons de même dans notre portrait : récapitulons, avant de conclure.

Notations, cet opus 1 que nous avons pris, conformément à la directive de Pétrarque, comme cette progéniture susceptible d’exposer ce « je-ne-sais-quoi de caché » qui produit seul la « sorte d’ombre » portée apte à « faire un air de ressemblance », cette série donc de douze pièces et de vignettes avoue ce désir multiforme de conjonction qui me semble secrètement, c’est-à-dire singulièrement, agir l’œuvre multiforme de Pierre Boulez.

Au fil de ces vignettes, nous avons plusieurs fois croisé un autre type de synthèse cher à Boulez : celle de la connexion (disons celle qui enchaîne des conséquences à une décision liminaire).

On sait que Gilles Deleuze différenciait trois types de synthèses : la conjonctive (celle du « en même temps »), la connective (celle du « si…, alors… ») et la disjonctive (celle du « ou bien… ou bien… » exclusif l’un de l’autre).

Nous avons portraituré Boulez en adepte des deux premières : en organisateur de conjonctions et de leurs rigoureuses conséquences.

Mais je voudrais conclure ce portrait par une touche supplémentaire, qui nous rappelle que tout ceci ne produit qu’un air de ressemblance et que le portraituré déborde de toutes parts à tout portrait, aussi ressemblant fût-il. Pour ce faire, j’aurais recours à un opérateur privilégié pour donner de l’ombre à l’ombre, pour assouplir les contours trop nets : la double négation (que la topologie mathématique connaît bien et par laquelle elle « ouvre » ce qu’une algèbre a pu trop unilatéralement « fermer » en déterminations univoques). D’où cette coda.

Coda – Laissez vibrer longtemps !

« Laissez vibrer longtemps ! » nous enjoint la fin de Notations.

Laissons vibrer le leitmotiv de ce portrait, c’est-à-dire entourons-le de ce halo sonore, de cet écho résonateur, semblable à celui que procure toute double négation, qui euphémisme une affirmation trop péremptoire et, tout comme un tailleur préfèrera dire « Monsieur n’est pas maigre » (plutôt que Monsieur est fort de taille ! »), posons que Boulez récuse la disjonction et que s’il pratique conjonctions et connexions, c’est avant tout pour réduire des disjonctions qui menacent d’éventrer la musique de son temps, de dresser un mur définitif entre modernité et classicisme sous le signe du contemporain, de faire irréversiblement divorcer l’œil de l’écriture et l’oreille de la perception, de dresser tête contre tête rigueur et fantaisie, loi et imagination, discipline et liberté, volonté et hasard…

D’où, au passage, que la joyeuse générosité de l’homme se soit si naturellement associée à de rageuses colères : c’est que le chemin musical qu’il s’agissait de tracer, par décisions successives engrangeant leurs libres conséquences, était non seulement parsemé d’obstacles naturels mais se parcourait sous des feux ennemis, nourris d’académismes conservateurs mais tout autant de spontanéismes et fuites en avant irresponsables – sa mort n’a-t-elle pas ouvert les vannes d’un nihilisme musical, aussi bien passivement académique qu’activement déconstructeur ?

Pour résister avec constance à des disjonctions qu’il estimait musicalement mortifères, Boulez s’est adossé à une conviction simple : la pensée musicale opère en fait tel un langage, dont la grammaire devait alors devenir sérielle – sa critique de Schoenberg était précisément que le dodécaphonisme était musicalement trop maigre pour disposer de la puissance d’une grammaire – si bien que la partition constitue cette syntaxe dont l’oreille perceptive devient la sémantique.

D’où ce que je propose d’appeler « le mythe boulézien d’un langage musical » dont je voudrais, en clôture, mettre au jour la logique.

Le mythe boulézien d’un langage musical

Parler de mythes, ce n’est pas nullement parler d’imaginations infantiles ou de délires impuissants. Tout au contraire. Claude Levi-Strauss nous a appris la force de conviction du mythe, et nul ne peut entièrement s’en passer [gg].

Claude Lévi-Strauss nous délivre ce qu’il appelle « la formule canonique du mythe » : il algébrise ce faisant le mythe en formulant son chiffre secret. Le principe en est le suivant : face à une contradiction insoluble entre deux valeurs X et Y portées par deux acteurs a et b, la logique du mythe va être de prôner une réduction de la fracture, non sa résolution dialectique, en bricolant pour ce faire, par un récit ad hoc, une nouvelle opposition réduite, moins forte, qui rend supportable la tension de départ.

Levi-Strauss formalise ainsi la mytho-logique de cette réduction :

Fx(a) : Fy(b) @ Fx(b) : Fa-1(y)

Reformulons là ainsi [hh] :

|

X(a) |

↺ |

X(b) |

|

Y(b) |

A-1(y) |

et, plutôt que de la commenter en détail, voyons comment elle formalise le mythe langagier de la pensée musicale que Boulez met en œuvre pour réduire les disjonctions qui menacent d’éventrer la pensée musicale contemporaine.

La formule est la suivante :

|

SYNTAXE (œil) |

↺ |

SYNTAXE (oreille) |

= |

THÉMATISME (audible) |

|

SÉMANTIQUE (oreille) |

ŒUIL-1 (sémanticien) |

DIDACTIQUE (du musicien) |

Elle s’interprètera ainsi :

Dans l’époque contemporaine, la pensée musicale est tragiquement disjointe entre une écriture sérielle et une perception acoustique qui n’arrive pas à s’y joindre (rapport de gauche).

La réduction mytho-logique de cette fracture s’opère en engendrant une opposition restreinte, plus endurable (rapport central)…

… qui s’interprètera (rapport de droite) comme la conjonction apaisée, sous le signe d’un langage musical adéquat, d’un thématisme audible et d’une didactique musicienne.

C’est l’hypothèse même que la pensée musicale est langagière qui autorise l’existence d’un langage musical renouvelé apte à rapprocher aujourd’hui discours musical (thématique) et discours musicien (didactique).

Ainsi les années 80 ont conjoint l’invention d’un thématisme de type nouveau – affaire tant compositionnelle (Répons) que théorique (Collège de France) – et la pratique d’une didactique musicienne (Concerts-lecture, ateliers didactiques…) – affaire cette fois de l’EIC et de l’Ircam.

C’est de cette manière, à l’ombre protectrice d’un mythe ad hoc, que Boulez a défendu, becs et ongles, que la musique moderne pouvait devenir la musique classique contemporaine.

Entendez-moi bien : consolider son courage par le recours à une forme mythologisée de cet espoir qui vous fait continuer coûte que coûte est un signe de grandeur subjective, là où l’abaissement prône la nécessité réaliste d’en rabattre, la lucidité cynique de celui à qui on ne la fait pas, la résignation pragmatique à l’ordre naturel des choses…

Quand Boulez a tenu ferme sur sa conviction que la musique moderne ne pouvait être la musique classique contemporaine qu’à condition qu’elle ne cède pas sur les exigences d’un langage musical, il a su mettre en œuvre, à sa manière, l’axiome libérateur : « il n’y pas que ce qu’il y a » car, en supplément de l’empiricité ordinaire et de la survie quotidienne, il y a ces projets, ces ambitions, ces imaginations qui, seules, peuvent rendre possibles ces créations qui ajoutent au monde existant et par là l’étendent.

Et c’est bien cela que signifiait, pour Pierre Boulez, l’exigence d’un langage musical réarticulant, dans les conditions contemporaines de pensée et d’action, une syntaxe sérielle et une sémantique thématique.

Un quatrain

Pour « attester d’une présence », le poète Yves Bonnefoy, contemporain et « allié substantiel » de Pierre Boulez, en appelait d’une capacité poétique à nommer en propre.

Aux risques et périls de qui n’est pas poète, je conclurai donc ce portrait sur ce modeste quatrain :

Courbé

sur son feuillage moucheté de nos cendres,

Tourné

vers les échos qui harcèlent la foudre,

Planté

dans un grand jour dévastant les lisières,

Le

vieil arbre terrasse nos lassitudes.

Je vous remercie.

***