Ce

que singularité musicale veut secrètement

dire dans Grand art avec fausses notes…

(Colloque « L’habit d’emprunt » - 9-11 juin 2011)

François Nicolas

Christian Doumet inscrit la musique sous le signe de la singularité.

Je voudrais interroger cette « singularité musicale », et me demander, paraphrasant pour l’occasion le titre d’un essai politique écrit par un ami : sous la plume de Christian Doumet, de quoi « singularité musicale » est-il le nom ?

J’interrogerai ce faisant deux essais qu’il a consacrés à la musique : L’Île joyeuse (P.U.V., 1997) et Grand art avec fausses notes (Champ Vallon, 2009).

Plus précisément, le premier livre est consacré à la musique selon le sous-titre « Sept approches de la singularité musicale », le second à un musicien selon le sous-titre : « Alfred Cortot, piano ». Comme cet enchaînement le suggère, la musique tend pour Christian Doumet à s’éclairer du musicien (plutôt que l’inverse) : pour lui, le musicien fait la musique en sorte que délimiter la singularité musicale conduit Christian Doumet à examiner la manière dont les musiciens viennent incarner cette singularité.

Remarquons, au passage, que cette orientation – aller du musical au musicien – inverse l’axiome qu’à ma connaissance Karl Marx fut le premier à formuler (dans ses manuscrits de 1844) : « C’est la musique qui fait le musicien et non pas l’inverse ». Selon qu’on descend du musical vers le musicien comme le fait Doumet ou qu’on remonte du musicien au musical comme le propose Marx (cette orientation est également la mienne), l’orientation et donc le dispositif de pensée seront bien sûr entièrement différents…

Peu après sa sortie, j’avais consacré à L’Île joyeuse une matinée de discussion à l’Ircam (23 janvier 1999) lors de laquelle je m’étais posé la question : qu’est-ce que le musical dans L’Île joyeuse ?

Je voudrais, douze ans plus tard, revenir sur ma lecture en posant cette fois la question indiquée précédemment : de quelle singularité la musique est-elle créditée par Christian Doumet pour qu’elle puisse finalement s’incarner en quelques figures de musiciens, spécifiquement en celle d’Alfred Cortot ?

Bien sûr, si je puis ainsi revenir sur ce premier ouvrage, c’est parce que le second, lui-même paru douze ans plus tard (2009/1997), m’a délivré une nouvelle clef de lecture du travail que Christian Doumet consacre à la musique.

Une citation pour introduire à cette clef (je comprime le texte pour les besoins de cette communication) :

« Musique dans la langue.

[…] les dix accords de septième au commencement de Danseuses de Delphes […]

Peut-être est-ce là ce qu’il faut appeler musique dans la langue. […]

Peut-être la langue n’accepte-t-elle du mot musique rien d’autre que cet accord posé par un seul vocable de plusieurs ensemble, formant grappe, harmoniques. […]

Parler ne serait plus alors très différent de jouer – jouer, d’écrire, comme tendent à le montrer les grandes pages sous couverture bleu Salabert où Cortot entretisse les portées – mots et notes -, où il compose en canon ses deux voix, ses deux langues, et parvient à nous faire entendre en chacune d’elles le silence et le désir de l’autre. La leçon de musique […] est sa manière […] de relier entre eux les deux hémisphères du cerveau humain […] : Musie le droit, avec Phasie le gauche. Et le courant de sympathie de voisinage entre l’un et l’autre domaines. » [1]

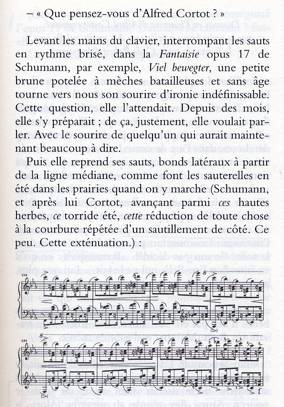

Voici, pour en témoigner, une de ces pages, extraite de la Fantaisie opus 17 de Schumann (on se situe alors à la fin de la seconde partie) :

La page met en scène une juxtaposition du discours musical et du discours musicien : contrepoint (et donc polyphonie) ou collage (et donc hétérophonie) ? Pour sa part, Christian Doumet opte pour le canon, donc non seulement pour la compatibilité mais, plus primitivement, pour la non-hétéronomie des deux discours. Et il en rend le musicien directement comptable, lui qui joue d’un unique cerveau en partie double.

Voici maintenant une page du livre que Christian Doumet a consacré à Cortot :

J’ai choisi à dessein deux pages (Cortot/Doumet) qui mettent en scène le même extrait de Schumann, le rapprochement des deux pages illustrant ainsi la parenté entre le projet musicien de Cortot et le projet littéraire de Doumet.

Les proportions musique/langage y sont les mêmes (la part de la langue prime sur celle de la musique) ; mais si la musique est point de départ pour Cortot (elle occupe le haut de page et la langue commente la musique), elle est point d’arrivée pour Doumet : la musique cette fois commente le propos et occupe le bas de la page. En somme Doumet renverse Cortot et rétablit son discours musicien sur des bases littéraires : là où Cortot faisait entrer la langue dans la musique, Doumet met explicitement en scène « la musique dans la langue ».

Une meilleure image, sans doute, du « canon » musique/langue tel que Doumet l’entend dans le discours musicien de Cortot nous est donnée par la vidéo suivante (dont Doumet transcrit en détail le propos tant musical que langagier dans la « Septième leçon » [2]). Alfred Cortot y commente, dans le même temps où il la joue, la dernière des Scènes d’enfant de Schumann : Le poète parle…

[vidéo]

Ici, musique et langue partagent le même temps chronologique plutôt que le même espace de la page. Partagent-elles pour autant le même temps logique tels que chacun des deux discours le tricote ? Je vous en laisse juge…

En ce point, me semble-t-il, une décision radicale de l’auditeur-spectateur est requise : adhésion ou rejet ? Ce qui est aussi bien dire : singularité ou confusion ? Mais également : faut-il aller de la musique au musicien ou tout au contraire « décheter » le musicien pour mieux se tenir à hauteur de la musique ? Soit encore - au passage, il en va également ici d’une évaluation de ce que virtuosité veut musicalement dire – le musicien est-il la vérité de la musique ou plutôt son déchet nécessaire (et très spécifiquement son corps, s’il est vrai que ce corps musicien [3], un temps prêté à la musique, devient, dès que la musique, s’arrête une dépouille inhabitée).

Doumet opte pour la singularité c’est-à-dire, comme on va le voir, pour une indiscernabilité essentielle entre musique et langue au point précis du musicien Cortot. L’idée, que je vais soutenir, est que, pour Doumet, musicien devient le nom de la singularité musicale en ce qu’au point du musicien, musique et langue deviennent localement indiscernables. Une conséquence en est alors qu’un tel nom doit quitter son statut générique (« le musicien » en général) pour devenir un nom propre, le nom d’un individu devenu « sujet » de la musique [4], en l’occurrence ici celui de Cortot (mais il y en a bien sûr d’autres dans ce livre : Richter, Casals, Thibaud…).

Attachons-nous à mieux comprendre de manière endogène la logique de cette singularisation plutôt qu’à en délimiter de l’extérieur les présupposés.

Les deux pages précédemment montrées – ces deux types de page, mettant en scène le même extrait musical selon deux logiques langagières différentes – nous orientent dans notre compréhension de ce que singularité musicale veut ici dire.

La singularité prend la forme d’un deux spécifique, d’un apparentement spécifique entre deux modalités discursives : l’une musicale (ici figurée par le déroulé d’un bout de partition) et l’autre langagière (ici délivrée par un discours exposé dans la langue commune, d’ordre technique chez Cortot, d’ordre littéraire chez Doumet).

Ce qui de cet appariement pointe spécifiquement la singularité, c’est alors une délimitation très particulière de la zone de contact entre ces deux modalités discursives. La singularité musicale ne tiendrait pas tant au fait qu’elle partagerait le même temps empirique que le discours langagier (comme dans le précédent enregistrement vidéo) qu’au fait qu’elle organise, via le musicien, la possibilité de zones de contact spécifiques entre la musique et la vie.

Détaillons ce point.

La singularité musicale désignerait la capacité spécifique de la musique d’être à la fois l’opérateur d’un partage entre ce qui est musique et ce qui ne l’est pas – l’opérateur constituant d’un territoire retranché de la langue que Doumet, à la suite de Debussy, nomme L’Île joyeuse – et en même temps ce qui produit, de manière endogène et grâce à l’action de quelques musiciens comme Cortot, quelque point où ce même partage devient indiscernable, quelque localisation où parler, jouer et écrire [5] deviennent indêmélables ; soit, pour filer la métaphore de l’île, quelque bord où l’île ressemble à une presqu’île.

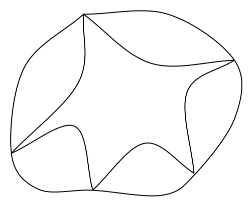

Ainsi, pour filer cette fois une image mathématique, singularité musicale nommerait simultanément la régularité d’une courbe (ici la séparation d’une île) et son point caractéristique (ici les points où malgré tout elle touche au reste du monde, ici au langage).

Figurons cela d’une image. L’Île joyeuse aurait cette forme qui autorise des points de contact qui ne soient pas des points de tangence :

Ces points de contact se nomment Cortot, Richter, Casals…

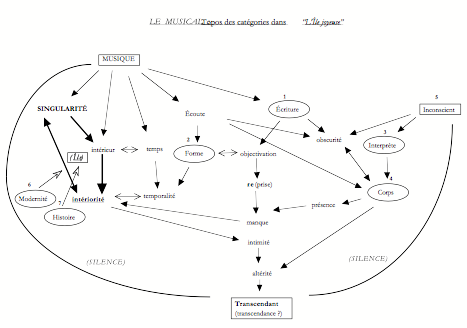

Ainsi pour Christian Doumet, la singularité musicale se dirait moins selon les sept catégories qui articulent son premier livre (écriture, forme, etc) que selon les noms propres de musiciens. Et c’est bien cela, je crois, que clarifie son second livre.

Comprenons bien : un point de tangence n’est pas intrinsèquement singulier à chacune des deux courbes : il ne s’attache qu’à un rapprochement extrinsèque entre deux entités indépendantes en sorte qu’elles puissent se trouver accolées selon de multiples points de tangence possibles.

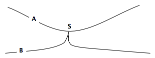

A contrario, un point d’épinglage est intrinsèque à la courbe qui s’avère en capacité d’épingler : il est détenteur de propriétés intrinsèques – celles-là même que la mathématique attache aux « singularités ». Et si la courbe B peut épingler la courbe A quand l’inverse n’est guère possible, c’est parce que la courbe B est intrinsèquement dotée d’une telle possibilité via l’existence endogène d’une singularité S.

Pour Cortot, il y a clairement tangence, et tangence maintenue puisque la langue s’allonge au fil même de la musique et s’étend à ses côtés.

Pour Doumet, il s’agirait plutôt d’un épinglage singulier. Tout le point est alors de savoir qui épingle qui : est-ce la musique qui épingle la langue ou l’inverse ? Ce que Doumet appelle « singularité musicale », est-ce la capacité intrinsèque de la musique – au titre de ses points immanents de rebroussement - d’épingler la langue, la vie et le monde ou ne serait-ce pas plutôt l’inverse, « singularité musicale » venant ici nommer la capacité de la musique de susciter parmi ses amateurs les singularités individuelles aptes à l’épingler ?

Faisons un bref détour par la mathématique pour clarifier les enjeux de ces propos sur ce que singularité veut dire.

La mathématique parle de singularité au point de rebroussement S de la courbe B.

Elle distingue un point dit singulier (où la courbe n’est pas lisse et « pique » la main qui l’enveloppe) de l’ensemble des autres points dits réguliers (car dotés d’une tangente, et donc lisses…).

Face à une telle courbe, une première approche consiste à poser que le point singulier constitue une aberration du caractère presque partout lisse de la courbe, une tératologie qu’il convient d’éliminer – par exemple en rabotant légèrement l’aspérité en sorte de transformer la figure en une courbe partout lisse (qui est alors supposée incarner sa vérité puisqu’elle efface l’exception considérée comme trompeuse).

Une seconde approche, mathématiquement productive, consiste tout au contraire à poser que ce seul point singulier porte la vérité d’ensemble de la courbe et que ses propriétés tout à fait exceptionnelles manifestent ce qui vaut partout mais ne se voit nulle part ailleurs (soit, somme toute, la vieille loi dialectique selon laquelle l’universel – qui n’est pas le général – se donne – ne peut se donner – que du point d’une singularité – qui n’est pas la particularité).

Ce point est très précisément l’enjeu de fameux théorèmes mathématiques, dont le principal est celui d’Hironaka (1964) qui lui valut la Médaille Fields.

L’idée est la suivante : une singularité écrase en un point deux tendances contradictoires partout à l’œuvre et la propriété spécifique qui manifeste cet écrasement selon un « accroc » ne fait que traduire le fait qu’en ce point les deux tendances contradictoires sont rendues indiscernables.

L’exemple le plus simple est celui du cône en papier où le point singulier constitué par le sommet du cône – seul point du cône, en effet, qui ne soit pas lisse - doit être vu comme l’écrasement d’un cercle orthogonal au cylindre de papier qui en constitue la matière générale (on confectionne, au demeurant, un cône de papier en prenant une feuille, en l’enroulant pour constituer un cylindre, puis en entreprenant, vaille que vaille, de réduire en un seul point le cercle de base du cylindre).

Singularité ? Qu’est-ce donc ici à dire ?

Dans le second livre de Doumet, « singularité musicale » se dit « ordinaire de l’extraordinaire » [6], « instants galvaniques » [7], « croisement de la musique et de l’éphèmère quotidien d’une ville » [8], et même – c’est la nomination que je préfère – Bucher/bûcher [9] (où le nom propre allemand écrit en lettres capitales - BUCHER - est rendu indiscernable de l’impératif français).

Cortot constitue, pour Christian Doumet, le nom d’un point où grand art et fausses notes deviennent indiscernables, un point donc où vérité de la musique (comme grand art) et non-véridicité de la même musique (existence de fausses notes) fusionnent localement.

Le nom de ce point – Cortot -, c’est le nom propre d’un musicien, non d’une œuvre musicale.

Où l’on retrouve l’orientation générale de Christian Doumet, celle que je n’avais pas bien perçue il y a douze ans lors de ma première lecture du premier livre : il y a pour lui un lien intrinsèque entre singularité musicale et intériorité du musicien, en sorte que notre question : « Pour Christian Doumet, qu’est-ce que la singularité musicale ? » devienne celle que pose le second livre : « Qu’est-ce que cet intérieur ? » [10]

Soit, tout aussi bien, qu’est-ce qui, avec la musique – mieux avec telle ou telle musique, avec telle œuvre de Chopin ou de Schumann -, arrive au musicien, amateur de préférence (Christian Doumet a une conception étymologique de l’amateur qui l’autorise à considérer Cortot comme un « virtuose amateur » [11]) ?

Ce qui arrive à ce musicien en proie à la musique, c’est que l’individu qu’il est devient bifide, cerveau menacé d’hémiplégie, et plus largement scindé en de multiples composantes, ce qui se dira : « Il y a bien des tribus dans le nom de Cortot » [12].

À tout le moins, l’individu ainsi scindé – j’aime à parler ici de dividu, d’un dividu… - s’interroge sur les rapports de cette musique et de ce qu’il peut continuer de nommer la vie : quelle vie cela donne, et comment dire une telle vie, se demande Christian Doumet [13] ? Qu’est-ce que cette vie d’exil dans L’Île joyeuse, dans cette presqu’île détachée de toute tangence au monde ? Comment, dans ces conditions, la singularité musicale fait-elle vérité de la régularité du monde s’il est vrai que « le monde, on le déchiffre à coups d’exil » [14] ?

L’individu ainsi scindé par la musique selon une loi régulière de partage qui vient prendre en lui forme singulière d’un écrasement, d’une indistinction entre musique et vie, s’interroge : « j’essaie de guérir un malaise », écrit-il [15], le malaise qu’une catégorisation de la singularité musicale (celle-là même qui était au principe des sept chapitres de L’Île joyeuse) ne pouvait éponger car elle ne touchait pas directement la nature propre du musicien (s’entend : du musicien amateur, c’est-à-dire du musicien en proie à un amour fusionnant avec la musique).

D’où une double stratégie, propre cette fois au second livre, pour tenter de « guérir ce malaise ».

D’abord une nomination diversifiée de cette singularité musicale que la catégorisation antérieure ne faisait que détailler sans véritablement intensifier son pouvoir subjectif pour l’individu. Cette nomination doit se faire non plus selon l’enchaînement des noms communs musicaux (forme, écriture, corps, interprète, inconscient…) mais selon l’épinglage discret de noms propres musiciens (Rubinstein, Munch…).

Pour information, je restitue la constellation diagrammatisée des catégories à l’œuvre dans L’Île joyeuse :

Dans le second livre de Doumet, la nomination ne procède plus selon la logique des noms communs, trop communs, mais désormais, de manière plus endogène, sous la forme de noms propres en sorte que ce soit bien la chose elle-même qui agisse et délivre le nom de son action.

Si la singularité musicale est celle de l’action spécifiquement musicienne en ce que celle-ci rend indiscernables en un point parler, jouer et écrire [16], c’est aussi que cette singularité – ainsi génériquement caractérisée – relève, à chaque fois qu’elle apparaît, d’un cas d’espèce singulier dont le seul nom valide est alors celui que ce cas d’espèce charrie sous forme d’un nom propre.

Mais alors, pourquoi dire, pourquoi s’attacher à dire, pourquoi dire à tout prix la singularité musicale ?

La réponse ne s’attache pas ici au projet spécifique d’une création musicale : le discours ici produit ne vise nullement à soutenir ou orienter une création d’ordre musicale. Les directeurs de collection du premier livre l’avaient explicitement indiqué dans leur avant-propos : la posture du créateur musical était ici volontairement exclue, et il est bien vrai qu’une telle intention créatrice change la chose même, modifie la conception de ce qui de la musique fait ou ne fait pas singularité, la compréhension de ce qui de ses singularités fait ou ne fait pas malaise et exil pour le musicien…

Posons-le d’un mot : si ces deux livres s’attachent à dire la singularité musicale, c’est qu’il en va dans les deux cas d’une œuvre proprement littéraire. Soit l’hypothèse suivante : dire littérairement la singularité musicale qui autorise qu’un musicien comme Cortot soit tout simplement possible, dire cela pour un écrivain-poète qui se trouve également être musicien amateur, c’est soigner un malaise : ce malaise que la musique procure en scindant l’individu en deux, en menaçant de déconnecter les deux hémisphères de son cerveau.

En quel sens peut-on alors soigner un tel malaise ?

Christian Doumet nous l’indique négativement, dès l’ouverture de son livre, d’une citation de Benjamin Fondane : « nulle musique ne saurait guérir ce qui n’a pas été par la musique blessé » [17]. Soit le point suivant, déductible selon une sorte de raisonnement par l’absurde : si la guérison relève ici de la littérature plutôt que de la musique, c’est bien parce que la blessure en question n’était pas entièrement musicale, sinon, selon l’axiome de Fondane, il serait revenu à une musique de la guérir.

C’est donc que le partage dont il est ici question n’est pas entièrement celui qu’exercerait la musique mais tient à une autre composante, qu’on nommera ici provisoirement la part de la littérature.

Il s’avère en effet qu’un partage proprement musical de l’individu en dividu n’est nullement subjectivée de la même manière par un musicien et par un écrivain – à ce titre, la plupart des énoncés subjectifs de Christian Doumet ne sauraient être repris à son compte par un musicien (si j’entends ici par musicien non pas le professionnel de la musique - celui qui en fait métier lucratif - mais celui qui se prend pour la musique – bien plus qu’il ne prend la musique pour lui - et qui, par là même, entreprend d’y ajouter c’est-à-dire d’y créer [18]).

*

Pour comprendre alors l’enjeu de ces deux livres consacrés à la musique (vous aurez compris que toute mon intervention s’attache à comprendre en musicien ce propos littéraire sur la musique et ses musiciens), il me faut introduire une dernière catégorie : celle de secret.

Je voudrais ainsi terminer mon intervention en mettant à l’épreuve l’hypothèse suivante : si musique nomme pour l’écrivain une blessure secrète, alors avouer littérairement un tel secret peut être littérairement fécond. Voyons comment.

Ce que j’appelle ici secret ne tiendra pas à quelque chose qui serait caché, dissimulé par quelque opération spécifique. Le secret ne s’attache pas à une propriété extrinsèque de dissimulation, de voilement exogène mais à une propriété intrinsèque de la chose même nommée secret.

La dimension secrète s’attache alors à un écart interne, à une séparation de soi avec soi (et non avec l’autre), à un partage endogène prenant la forme d’un pli intérieur. Un pli, en effet, est ce qui autorise la proximité immanente de points naturellement éloignés, ce qui autorise le repli local - et donc l’épinglage et le toucher pointu dont il a été question précédemment –, repli contingent de choses nécessairement éloignées. Un tel repli figure de manière immanente un secret en ce que tout dépli ne saurait en effacer le pli en sorte qu’un tel secret réponde bien à cette caractérisation avancée par Lacan :

« Ce n’est pas parce qu’on l’avoue qu’un secret cesse d’être un secret. » [19]

Avouer, ce n’est pas confesser une dissimulation ; c’est plutôt déplier la chose, c’est montrer son pli immanent, nullement l’effacer, le lisser, le raboter, le repasser.

Mais si un secret n’est pas ce qui est dissimulé et voilé, pourquoi alors l’avouer ? Pourquoi l’avouer si cette monstration ne saurait l’éponger mais préserve tout au contraire sa figure secrète immanente ?

En raison me semble-t-il d’une seconde indication qui nous vient cette fois d’un tout autre penseur, musulman de son état – chiite en l’occurrence – qui met l’accent sur l’existence de « secrets que seul un autre secret peut présenter » [20].

Ceci nous délivre me semble-t-il la clef de tout ce beau travail de Christian Doumet sur la musique, et c’est sur cette clef que je voudrais conclure mon intervention, sinueuse et circonspecte (car elle s’est voulue respectueuse de la subjectivité à l’œuvre dans ces deux volumes : il s’agissait d’épouser un geste de pensée de l’intérieur de son énergie propre et non pas de l’évaluer sous la figure stérile d’un jugement extérieur [21]) : l’aveu littéraire d’un secret musicalement constitué peut être constituant d’un nouveau type de secret, qui relève cette fois d’un ordre proprement littéraire.

Soit, pour résumer mon propos d’une longue phrase : si, pour Christian Doumet, la musique est créditée d’une singularité, si cette singularité musicale est abordée par lui comme un secret que l’individu musicien s’attacherait à avouer, si son projet propre est d’embrayer un autre aveu sur cet aveu musicien, un aveu qui cette fois soit proprement littéraire (et c’est en ce point qu’il renverse Cortot, mettant au poste de commandement – en haut de sa page – cette langue que Cortot prétendait déduire de la musique), c’est parce qu’un tel aveu littéraire d’un secret musical pourrait être littérairement fécond en ce qu’il serait constituant d’un autre secret, d’un secret d’un autre type : un secret que la création littéraire aurait en propre.

Si ce que j’indique là a quelque pertinence, il faudrait alors prolonger ma lecture en plongeant ces deux livres dans l’ensemble de l’œuvre littéraire et poétique de Christian Doumet.

Puisse ma contribution inciter d’autres intervenants à prolonger une lecture exhaussant l’habit musicien d’emprunt adopté par l’écrivain… pour le plus grand plaisir de ses lecteurs !

––––––