De trois manières de

théoriser la musique avec les mathématiques

(Petit bilan mamuphi 1999-2008)

François Nicolas

Plan

Prélude 3

Théorie/critique/esthétique 3

Trois manières 3

Un troisième moment-mamuphi 4

Petite précision 5

Cadre terminologique 5

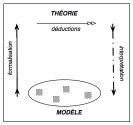

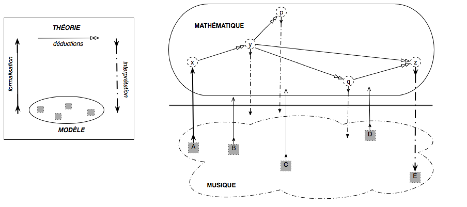

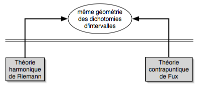

Un diagramme général.......................................................................................................... 5

Le spectre de l’adjonction..................................................................................................... 6

Remarque.............................................................................................................................. 7

Et sa reformulation néopositiviste… 7

I. Application (musicologique) 9

Exemple : David Lewin 9

1. Privilégier l’interprétation musicale des mathématiques..................................................... 9

2. Concevoir la théorisation comme une modélisation........................................................... 9

3. Concentrer la formalisation mathématique en une

formulation.......................................... 9

Une interprétation plutôt qu’une formalisation.................................................................... 10

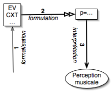

Figure applicative de la commutativité 11

Exemple chez Carl Dahlhaus............................................................................................... 11

Subjectivité à l’œuvre 11

La figure subjective de l’ingénieur...................................................................................... 12

La figure subjective du musicologue................................................................................... 12

Philosophie spontanée 12

Le néopositivisme du musicologue...................................................................................... 12

… matiné de la phénoménologie du musicien..................................................................... 12

Emblème : la music theory 13

II. Mathématisation (mathématicienne) 14

Exemple : Guerino Mazzola 14

1. Privilégier la formalisation mathématique de la musique................................................. 14

2. Pour cela, partir d’une théorie musicale préexistante....................................................... 14

3. La cible : un développement théorique dans les

mathématiques....................................... 14

Au total…........................................................................................................................... 15

Remarque............................................................................................................................ 15

Figure mathématisante de la commutativité 16

Exemple chez Mazzola........................................................................................................ 16

Subjectivité à l’œuvre 16

Philosophie spontanée ? 17

Deux manières symlétriques de théoriser 17

III. Expérimentation (musicienne) 18

Rapport constituant plutôt que constitué 18

Espacement plutôt que rapprochement 18

Musicien plutôt que musicologue 18

Un nouveau sens de ce que « théoriser » veut musicalement

dire 18

Des « faits » constitués plutôt que constituants 18

Trois exemples 19

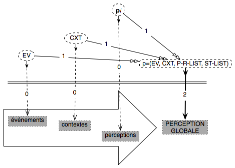

1. Théorie de l’audition musicale........................................................................................ 19

2. Théorie de l’écoute musicale........................................................................................... 19

3. Formalisation des rapports cinématographiques

musique-paroles-images dans Muriel..... 21

Traits caractéristiques 22

Fiction................................................................................................................................. 22

Mathèmes............................................................................................................................ 22

« Théoriser », en un autre sens du terme….......................................................................... 22

Philosophie......................................................................................................................... 23

Raisonances......................................................................................................................... 23

Au total…........................................................................................................................... 23

Philosophie spontanée 23

Gaston Bachelard ............................................................................................................... 24

Albert Lautman................................................................................................................... 24

Jean Cavaillès...................................................................................................................... 24

Alain Badiou ...................................................................................................................... 24

Postlude 26

Récapitulation 26

3=2+1 !............................................................................................................................... 26

Intersubjectivités ? 26

Annexes 29

Annexe 1 : Le mythe pythagoricien d’une « mathémusique » 29

1. Nœud mathématisation⊗application................................................................................ 29

2. Continuité d’un geste (ou thèse des voisinages

induits).................................................... 30

Remarque 30

3. Complémentarité mathématiques-musique (ou thèse de

l’adjonction).............................. 32

Remarque 33

4. La réduction mythologique de la séparation

mathématiques|musique.............................. 33

Annexe 2 : Mamuphi 35

Petite chronologie mamuphi................................................................................................ 35

Les 32 interventions du séminaire mamuphi durant la période 2005-2007.......................... 35

Notes de fin (références des citations) 36

Prélude

De façon spontanée, le travail mamuphi [1]

s’est focalisé autour de la question suivante : comment théoriser la

musique avec les mathématiques ?

Théorie/critique/esthétique

On peut considérer en effet qu’un « dire la

musique » [2]

se déploie spontanément selon trois dimensions enchevêtrées : une critique évaluatrice des œuvres musicales, une théorie du monde de la musique, une esthétique des rapports de la musique à son époque. Or, le

discours critique se rapporte

spontanément aux autres arts et à la littérature (l’invention de la critique

musicale peut d’ailleurs être attribuée à Diderot), le discours théorique aux sciences (c’est en priorité avec les sciences

que le musicien discute ce que « théoriser » veut dire) et le

discours esthétique à la

philosophie (c’est d’elle que le musicien s’instruit d’un Zeitgeist) [3].

C’est donc à bon titre que le rapport aux mathématiques, constitutif de

l’esprit mamuphi, a orienté le discours

sur la musique vers sa dimension théorique.

Remarquons que la troisième composante de mamuphi – la

philosophie – y intervient en dernière position. Elle n’est donc pas

immédiatement constitutive de son travail mais y joue un rôle qu’on dira subordonné

aux rapports envisagés entre musique et mathématiques : la philosophie

intervient dans mamuphi comme

éclairant à quelles conditions de possibilité tel ou tel type de rapport entre

mathématiques et musique s’avère soutenable.

Au total, on posera donc que la plate-forme constituant la

subjectivité mamuphi - et rendant raison

d’échanges se prolongeant depuis dix ans (1999-2008) par-delà d’importants

différends entre ses participants - tient au projet suivant :

« théoriser

la musique avec les mathématiques

en éclairant les

conditions philosophiques de possibilité d’un tel ‘avec’ ».

Trois manières

Ceci posé, l’histoire de mamuphi permet de clarifier trois manières sensiblement

différentes de théoriser la musique avec les mathématiques, trois manières qui vont s’avérer donner un sens

sensiblement différent aux mêmes mots utilisés par tous : « la musique »,

« les mathématiques », « théoriser », « avec ».

Pour aller ici au plus direct — dans l’esprit bourbakiste

d’un « fascicule de résultats » plutôt que du compte rendu d’une

genèse — je soutiendrai qu’on peut distinguer :

1. Une

manière musicologique de théoriser la

musique avec les mathématiques, manière qui prend la forme d’une application de théories mathématiques existantes à la musique.

Cette application, affaire

d’ingénieur plutôt que de mathématicien, trouve dans le positivisme logique sa

philosophie spontanée et dans la music theory américaine son emblème. Cette manière de théoriser

la musique a des enjeux essentiellement musicologiques : elle vise à

dégager en extériorité objectivante de nouveaux savoirs sur la musique.

2. Une

manière mathématicienne de théoriser la

musique avec les mathématiques, manière qui se matérialise comme formalisation

mathématique de théories musicologiques [4]

existantes et qu’on proposera ici de nommer mathématisation. Cette mathématisation trouve dans le Journal of Mathematics & Music

son emblème [5]. Elle n’a

pas a priori de philosophie spontanée spécifique [6].

Cette manière de théoriser la musique a des enjeux essentiellement mathématiques :

elle vise, à partir d’un examen mathématique de la musique, à dégager de

nouveaux savoirs proprement mathématiques, de nouveaux « objets » ou

champs théoriques mathématiques, bref, à approfondir la puissance ontologique

propre des mathématiques.

3. Une

manière enfin proprement musicienne de

théoriser la musique avec les mathématiques, manière qui prend la forme d’une expérimentation inventant simultanément son modèle et sa

formalisation. Cette expérimentation

trouve sa philosophie spontanée dans une généalogie française (de Bachelard à

Badiou [7]), et son emblème

dans la notion de raisonances [8]

(par commodité d’exposition, je l’illustrerai ici essentiellement de mes

propres travaux [9]).

Cette manière de théoriser la musique a des enjeux proprement musicaux :

elle ne vise ni des savoirs exogènes sur la musique, ni des développements mathématiques propres mais une

meilleure compréhension, en intériorité subjective, de la pensée musicale, disons une meilleure connaissance musicienne, tout particulièrement une meilleure

compréhension musicienne des œuvres musicales [10].

À ce titre, cette manière de procéder s’intègre à ce que j’appelle une intellectualité

musicale [11].

Application musicologique, mathématisation mathématicienne,

expérimentation musicienne, telles sont donc les trois manières de

« théoriser la musique avec les mathématiques » mises au jour par le

travail mamuphi.

Un troisième moment-mamuphi

Ces trois manières composent un faisceau tout à fait

original – chaque manière constitue d’ailleurs une invention de la fin du xx°

siècle — qui configure un nouveau moment-mamuphi – le troisième - après le moment Grec fondateur (VI°-IV° siècles av. J.-C.) et le moment Classique (XVII°-XVIII° : de Descartes à la confrontation

Euler-Rameau-Rousseau).

Petite précision

Il s’agit ici de distinguer trois régimes de consistance théorique. Comme on va le voir, les critères de validation de chaque manière de théoriser la musique ne seront pas les mêmes, sans qu’existe une sorte de méta-disposition théorique qui subsumerait ces trois régimes et permettrait de combiner sans hiatus leurs résultats.

Ceci n’exclut cependant pas que tel ou tel auteur puisse, au fil apparemment d’une même plume, alterner les dispositions. Cette éventuelle pratique ne sera pas ici entendue comme une symbiose ou un mixage (en général consistance A ⊗ consistance B ⇒ inconsistance…) mais plutôt comme une attestation particulière de cette donnée à mon sens bien établie qu’un même individu peut être successivement partie prenante de différents processus subjectifs [12].

On se gardera donc de conclure de cette succession hétérogène à une synthèse homogénéisante…

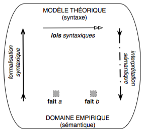

Cadre terminologique

Fixons d’abord un cadre terminologique de référence,

susceptible d’embrasser la diversité des orientations mamuphi.

Je l’emprunterai à cette partie de la logique mathématique

qui s’appelle « théorie des modèles » et dont on trouvera une

ressaisie philosophique tout à fait éclairante pour notre propos dans le livre

d’Alain Badiou récemment réédité : Le concept de modèle [13].

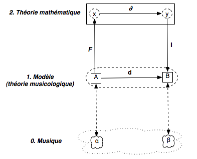

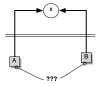

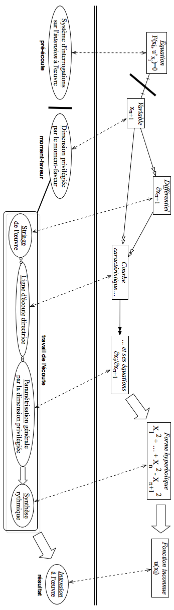

Un diagramme

général

L’idée générale est de mettre en rapport deux domaines de

pensée hétérogènes et disjoints (respectivement nommés « modèle » et

« théorie », correspondant ici à la musique et aux mathématiques)

selon le schème suivant :

Le modèle (ici la

musique) est constitué d’entités « A », « B »,

« C » et de valeurs de vérité attachées à chacune de ces entités. Il

n’a pas besoin d’être doté de relations entre ces entités, moins encore de relations orientées (de flèches) si

bien que le modèle ne saurait constituer à proprement parler une catégorie, par

défaut de morphismes.

À chaque entité « A » du modèle, on associe, par

une « formalisation », une entité « x » du second domaine

appelé « théorie » (ici les mathématiques). Inversement, à chaque

entité « z » de la théorie, on associe une entité « E » du

modèle par une « interprétation ». À la différence du modèle, le

domaine « théorie » est doté de la possibilité d’y déduire ; il

connaît donc des flèches (orientées) du type x→y. À ce titre il est, sous

certaines conditions supplémentaires, susceptible de constituer une catégorie,

voire un topos.

Tout l’intérêt de ce montage expérimental tient alors à la

constitution de diagrammes du type suivant :

qui vont « relier » A et B via la composition

I°∂°F des trois flèches F, ∂ et I.

Dans notre cas, le domaine musique, pris ici comme modèle, n’est donc pas censé

connaître de déductions musicales (du type A→B), ni même de relations

immanentes propres. Une formalisation mathématisée de la musique va précisément

permettre de déduire et de calculer non pas directement sur les entités musicales

(A, B, C…)

mais sur leurs formalisations x, y, z…

Notons que dans cette problématique, le mot

« modèle » désigne le domaine original (celui du bas dans notre

schématisation), celui qu’il s’agit de copier, celui qui sert de canon à

l’imitation théorique.

Le

spectre de l’adjonction

Le petit diagramme ci-dessus (où A et B sont « reliés »

par I°∂°F) suscite la question suivante : le parcours I°∂°F composé

successivement d’une formalisation F, d’une déduction ∂ et d’une interprétation

I ne pourrait-il servir à définir, cette fois dans le modèle, une flèche AB :

Dans ce cas, le modèle, ainsi muni de morphismes, pourrait être

considéré comme une catégorie – à l’égal de la théorie — et les flèches F et I

pourraient être considérées comme représentant des foncteurs entre ces deux

catégories. Auquel cas se poserait la question suivante : ces foncteurs F

et I (sur les deux catégories « modèle » et « théorie »)

seraient-ils adjoints ?

Il semble bien en effet que F puisse alors être adjoint à gauche de

I (et I adjoint à droite de F) puisque ∀A

et ∀y, à toute flèche F(A)y correspondrait biunivoquement

une flèche AI(y) : précisément la

flèche « d » construite ainsi d = I°∂°F !

Mais tout le point est alors de savoir si une telle flèche

« d », ainsi construite apparemment « dans » le modèle, lui

appartient bien, c’est-à-dire si cette nouvelle flèche « d » a bien

une signification endogène au modèle ou si

elle n’a de sens qu’extrinsèque ! Dans notre cas, la question

devient : les flèches ainsi construites sur les entités musicales via la

théorisation mathématique sont-elles ipso facto musicales, ont-elles une réalité musicale ou restent-elles musicalement arbitraires ? Par exemple, ces flèches

« d » obtenues à partir de déductions mathématiques

correspondent-elles à des variations ou des développements proprement musicaux ? Si B = d(A) au sens

où B = I°∂°F(A), ceci veut-il dire que B varie ou développe A au sens musical du terme ? Rien n’est moins sûr !

Comme on va le voir, cette question de l’adjonction entre formalisation et interprétation se trouve au cœur des débats mamuphi.

Remarque

Donner ainsi le modèle, sans « morphismes » internes, comme une pure collection d’entités A, B, C… dont l’existence est attestable (valeur de vérité attachée), suggère que ces entités pourraient constituer des « faits », point de départ du travail théorique. Selon cette acception, la « philosophie spontanée » de cette diagrammatisation de l’activité théorique est le positivisme pour qui, en effet, les rapports entre les choses mêmes sont inaccessibles en sorte qu’on ne puisse viser que des lois entre phénomènes (entendus comme conséquences accessibles de causes restant scientifiquement inaccessibles). Cette vision des choses, procédant d’une présentation formelle de la « théorie des modèles », va conduire à une reformulation néopositiviste de notre schéma de base..

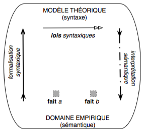

Et sa reformulation néopositiviste…

Sous l’influence du néopositivisme, le champ théorique va se

trouver en effet renommé « modèle » (en entendant cette fois le terme

« modèle » non plus comme original ou canon mais comme modèle réduit

ou maquette). D’où que, dans cette acception néopositiviste, le travail de

théorisation soit alors renommé « modélisation » (construction d’une

maquette théorique).

Cette manière de nommer les choses est aujourd’hui d’usage

courant dans les dites « sciences humaines et sociales » : en

économie (un « modèle théorique » sera une mise en équation de

relations entre données de la Comptabilité Nationale) mais également en

anthropologie depuis Claude Lévi-Strauss [14].

Ce différend n’est pas que terminologique [15].

Il touche directement à la compréhension de ce que théoriser et formaliser veut dire.

·

L’interprétation positiviste (A. Comte, xix°)

de notre schème tient à l’idée philosophique que le domaine du bas (dans notre

diagramme) serait constitué par des « faits » (nos entités

« A », « B », etc.), « données » empiriques tirées

de la « pratique », qu’il s’agirait ensuite (dans un second temps) de

théoriser, c’est-à-dire de formaliser en « lois » (ici de

« modéliser »). On a ici la première transformation terminologique

suivante :

↪≡

·

La thématisation néopositiviste (Cercle de Vienne, xx°)

accuse ce parti pris en projetant la conception positiviste précédente dans

l’espace langagier et les catégories du langage : en renommant en particulier

l’articulation des deux domaines selon la dualité syntaxe/sémantique :

≡ ≡

si bien que dégager les bonnes « lois » rendant compte de « faits » avérés passe ici par la constitution d’un « langage » adéquat…

D’où, au total, la thématisation (néo)positiviste suivante

de notre précédent diagramme :

La « modélisation » devient alors une manière de

formaliser en « langage mathématique » les « lois » propres

aux « faits empiriquement constatables », de doter le domaine

empirique d’un langage formel apte aux déductions syntaxiques.

On retrouve ce même schème dans les différentes dualités

suivantes :

(Claude Lévi-Strauss)

(économie)

= (Rudolf Carnap [16])

*

Restons-en là pour l’instant, mais cette ligne de partage

sur la notion même de modèle (modèle à

imiter, ou « modèle réduit ») va se retrouver au fil du travail mamuphi.

Pour la suite de ce texte, j’adopterai systématiquement

l’acception première (celle de la logique mathématique, qui peut

philosophiquement être dite matérialiste [17])

du mot modèle et mon vocabulaire sera

donc systématiquement celui du premier diagramme.

|

Position matérialiste (le modèle est à copier) |

Position néopositiviste (le modèle est une copie) |

|

|

|

Sur cette base formelle, les trois manières mamuphi de concevoir comment théoriser la musique avec les mathématiques vont se distinguer de la manière

suivante :

1. une

première manière (« application »), prenant la mathématique pour

point de départ et la musique pour cible, va privilégier les flèches

descendantes (de haut en bas) de notre schéma fondamental : les interprétations (de la mathématique dans la musique) ;

2. à

l’inverse, une seconde manière (« mathématisation »), prenant cette

fois la musique pour point de départ et la mathématique pour cible, va

privilégier les flèches ascendantes (de bas en haut) : la formalisation (de la musique dans la mathématique) ;

3. enfin

une troisième manière (« expérimentation ») va saisir simultanément

les flèches des deux sens dans la constitution d’un espace autonome de pensée,

dialectiquement disposé.

Voyons cela plus en détail, en prenant à chaque fois un

travail théorique singulier comme exemple-type : successivement celui de

David Lewin, celui de Guerino Mazzola et le mien.

Il ne s’agira pas là d’examiner systématiquement ces diverses théories mais d’en proposer une lecture symptomale, ajustée à l’objectif propre de ce travail : objectiver différentes orientations subjectives en matière de théorie musicale.

I. Application (musicologique)

Exemple : David Lewin

La figure il me semble la plus aboutie de

« l’application musicologique » se trouve dans le travail de David

Lewin. [18]

On se référera pour ce faire à deux écrits centraux de sa

vaste production [19] :

·

Music

Theory, Phenomenology, and Modes of Perception (1986) [Lewin-a]

·

Generalized

Musical Intervals and Transformations (1987) [Lewin-b]

Rehaussons pour ce faire trois traits significatifs de sa

manière de théoriser la musique [20].

1.

Privilégier l’interprétation musicale des mathématiques

L’entreprise théorique de Lewin privilégie les flèches interprétatives (allant des mathématiques vers la musique) dès

l’entame de son ouvrage central [Lewin-b] puisque son premier chapitre est constitué de « mathematical preliminaries »

[21]

que Lewin va ensuite « appliquer » à ses cibles musicologiques propres.

Point subjectivement très caractéristique : Lewin va

aussitôt choisir de renommer les concepts mathématiques utilisés pour mieux

ajuster son vocabulaire à ses fins musicologiques propres :

A

mathematician would begin saying, “Let S be a set.” Unfortunately, music theory

today has expropriated the word “set” to denote special music-theoretical

things in a few special contexts. So I shall avoid the word here. Instead I

shall speak of a “family” or a “collection” of objects or members. When I do

so, I mean just what mathematician mean by a “set”. For present purposes, it

will be safe to leave the sense of that concept to the reader’s intuition.

Comme dans toute démarche de type applicatif, Lewin ne va

pas s’intéresser ici [22]

aux procédures de pensée propres aux mathématiques, en particulier à leurs

démonstrations et à leurs stratégies conjecturales, pas même à la cohérence de

leurs concepts propres. Il ne retient de la mathématique que ses

résultats ; plus exactement : ce qui de ces « résultats »

est susceptible de s’appliquer aux problèmes musicologiques qu’il veut traiter

dans le cadre ici explicite de la « music theory » [23].

2. Concevoir

la théorisation comme une modélisation

Second trait, dont on a pointé plus haut la logique

(néo)positiviste : Lewin thématise sa théorisation comme une

« modélisation ». Il s’agit ainsi explicitement pour lui de bâtir des

« modèles mathématico-formels » des champs musicologiques visés. Ceci

est particulièrement affirmé dans [Lewin-b] puisqu’il y déclare vouloir

construire « a formal

model for “musical perceptions” » qui va occuper toute sa Partie II : « A General Model ».

On a donc bien une connexion entre d’un côté le privilège

accordé à l’interprétation dans la théorisation et d’un autre côté la

thématisation de cette théorisation comme modélisation.

3. Concentrer

la formalisation mathématique en une formulation

Lewin présente ainsi [Lewin-a] son « modèle

formel » de perception musicale :

I propose as a provisional model for “a musical perception” this basic formula :

p = (EV, CXT, P-R-LIST, ST-LIST).

Here the musical perception p is defined as a formal list containing four arguments. The argument EV specifies a sonic event or family of events being “perceived”. The argument CXT specifies a musical context in which the perception occurs. The argument P-R-LIST is a list of pairs (pi, ri) ; each pair specifies a perception pi and a relation ri which p bears to pi. The argument ST-LIST is a list of statements s1,…, sk made in some stipulated language L. [a]

Implicitement, Lewin enchaîne trois temps :

1. un

temps préalable de formalisation où les

entités musicales d’événement sonore, de situation contextuelle, etc. sont formalisées selon l’indexation EV, CXT,

etc. ;

2. ensuite

Lewin construit dans son champ théorique la formule-clef générant p à partir de

{EV, CXT,…} ; c’est le temps de la formulation : celui qui construit la bonne formule, ajustée à son

objectif ;

3. enfin

Lewin interprète dans l’espace musical la signification de la perception ainsi

mathématiquement calculée ; c’est le temps de l’interprétation.

Soit, au total, le diagramme suivant :

L’idée directrice est ainsi que la formulation p

= (EV, CXT, P-R-LIST, ST-LIST) peut

rendre compte de la constitution immanente d’une perception musicale comme

synthèse globale.

Une

interprétation plutôt qu’une formalisation

La schématisation du temps préalable comme formalisation

première mérite cependant d’être discutée : Lewin, pour théoriser, part

moins d’entités musicales déjà ordonnées (évènement, contexte,…)

pour les formaliser ensuite (évènement→EV, contexte→CXT,…)

qu’il ne construit sa formule selon une organisation formelle des principaux

ingrédients (EV, CXT,…) auxquels il associe une interprétation musicale (EV→évènement, CXT→contexte,…). L’exposé qu’il en fait est d’ailleurs sur ce point parfaitement explicite

(“The argument…

specifies a…”) : il expose donc une formule dont il interprète musicalement les arguments.

On doit alors détailler notre schéma en vérité de la manière

suivante : avec des flèches EV→évènements (interprétation) et non l’inverse (formalisation évènements→EV) :

Au total, le sens caractéristique des flèches entre modèle

musical et théorie mathématique est donc celui de l’interprétation (de haut en

bas dans nos schémas) :

Nous résumerons alors cette manière de procéder selon le

schéma suivant où le carré initial indexe l’intervention d’une théorie

mathématique (l’algèbre des groupes chez Lewin) qui préexiste à la formulation

mathématique spécifiquement construite :

Nous désignerons cette manière de théoriser la musique avec les mathématiques comme une « application » (des mathématiques à la musique).

Figure applicative de la commutativité

Si l’on tient compte du point singulier que cette logique

d’application est le fait de musicologues, on peut pressentir que pour celui-ci

– celui-la même qui ce schème théorique -, il existe bien des déductions proprement

musicales concevables, c’est-à-dire des « d » telles que AB puisque pour le théoricien

applicatif, le modèle musical n’est pas seulement la donnée de récollection de

faits avérés sans liens entre eux, mais bien d’un champ où il lui est licite de

directement raisonner.

Autant dire que pour ce théoricien applicatif va se poser la

question singulière d’une commutativité prenant la forme suivante :

que je schématiserai

ainsi

![]()

soit : est-ce pareil d’aller de x en B en passant par y

(voie théorico-mathématique) ou par B (voie pratico-musicologique) ?

Exemple chez Carl Dahlhaus

Thomas Noll nous a récemment [24]

fourni un bon exemple d’une interrogation de ce type portée par le musicologue

Carl Dahlhaus. En effet, interrogeant la théorie de Handschin qui base le mode

sur l’échelle et l’échelle sur le cycle des quintes, ce qui conduit à mesurer

un intervalle par le nombre de quintes successives qui l’engendre (la tierce

majeure fa-la mesurerait ainsi 5 quintes fa-do-sol-ré-la), Carl Dahlhaus

objecte que la perception musicale n’opère pas ainsi - par cumulation de

quintes – mas bien plutôt par superposition de secondes majeures. Soit le

digramme suivant :

Autrement dit : non seulement la mesure

« musicale » du rapport la/fa ne s’accorde guère à la mesure

« mathématique » de Handschin, mais elle aboutit en fait à un

« la » différent car différemment perçu (dans le vocabulaire de Dahlhaus).

Donc, pour le musicologue, le diagramme ne commute pas… [25]

Subjectivité à l’œuvre

On l’aura compris : la subjectivité au principe de

cette manière de procéder conjoint deux figures.

La

figure subjective de l’ingénieur

La figure subjective de l’ingénieur est traditionnellement

celle que le positivisme, depuis Auguste Comte [26],

met en avant et c’est bien celle qu’on croise en matière de music theory (on n’y trouve guère, à proprement parler, de working

mathematician).

La

figure subjective du musicologue

Cette manière de théoriser la musique avec les mathématiques

n’a guère d’intérêt proprement mathématique. Son intérêt se concentre sur la

musique conçue comme objet de savoir, donc en une extériorité objectivante

caractéristique de la position subjective du musicologue, radicalement

différente ici d’une subjectivité de musicien (lequel se caractérise de faire la musique, de l’intérieur d’elle-même).

Philosophie spontanée

À quelles conditions philosophiques peut-on tenir tout ceci ?

Le néopositivisme du musicologue

La philosophie spontanée de cette manière de procéder [27] est clairement le néopositivisme [28], tel qu’on le trouve à l’œuvre à partir du Cercle de Vienne.

… matiné de la phénoménologie du musicien

Comme on le voit bien dans [Lewin-a], ceci n’exclut

cependant pas un recours complémentaire du musicologue théoricien à la

phénoménologie d’obédience husserlienne.

À mon sens,

ceci relève assez précisément d’une autre dimension du discours musicologique,

jusqu’ici non présentée, et qui tient cette fois au rapport de la théorie

(musicologique) qui constitue le niveau de référence pour la théorie mathématique

à la musique elle-même qu’il conviendrait alors de figurer sur notre schéma de

base par un infra-niveau 0 jusque-là implicite, en contrebas du modèle :

Il s’agit en effet pour le musicologue théoricien

d’interroger aussi les « valeurs de vérité » dont son modèle (sa

théorie musicologique) crédite ses entités « A », « B », …

c’est-à-dire d’évaluer musicologiquement ces valeurs de vérité en restituant

leur « signification » musicale en termes cette fois d’entités musicales

(et non plus musicologiques) « α », « β », …

Dans le cas de Lewin, cela va porter sur la signification

pratico-musicale des catégories musicologiques de « perception », de

« contexte musical », etc. C’est en ce point – celui exemplairement

du statut musical de la catégorie de perception - que le musicologue aura recours à la phénoménologie d’obédience

husserlienne en tant qu’elle constitue cette fois la philosophie spontanée du musicien.

Pour le musicien (l’homme du faire subjectivant) et non plus le musicologue (l’homme du savoir objectivé), la Phénoménologie d’obédience husserlienne [29] est la philosophie spontanée qui rend compte de son rapport à « l’objet musical », et ce de deux manières :

· en accordant une place centrale à la question du « sens » : la consistance d’un phénomène se jouerait dans son sens, dans le fait qu’il aurait ou serait un sens (ici musical) ;

· en thématisant ce sens comme constitué par une visée particulière : comme relevant essentiellement d’un « pour » quelqu’un. L’apparaître devrait être ici saisi comme apparaître « pour » un « sujet », en sorte qu’à tout apparaître, il faille supposer l’existence d’un sujet de cet apparaître.

D’où un couplage essentiel objet/sujet (où le sujet serait

constitutif du sens de l’objet) qui s’ajuste à la vision spontanée des choses

par le musicien [30].

Emblème : la music theory

L’emblème de cette manière de procéder se trouve dans la music

theory américaine, celle qui a eu Ernst

Krenek pour précurseur et Milton Babbitt pour fondateur.

II. Mathématisation (mathématicienne)

La seconde manière de théoriser la musique avec les

mathématiques – celle qu’on propose ici d’appeler « mathématisation »

— va procéder dans l’ordre inverse de la précédente : elle va privilégier

les flèches ascendantes (de bas en haut) entre modèle et théorie, la formalisation donc (en lieu et place de l’interprétation dans le cas précédent) et elle va ce faisant

orienter sa cible du côté des mathématiques et non plus du côté de la musique.

En ce sens, la subjectivité ici à l’œuvre s’avère être celle du mathématicien,

non plus du musicologue.

Exemple : Guerino Mazzola

La figure aujourd’hui la plus créatrice de cette voie se

trouve indéniablement chez le mathématicien Guerino Mazzola. Par commodité

d’exposition [31],

on se référera ici principalement à son dernier écrit : La vérité du

beau en musique (Delatour, 2007).

Rehaussons trois traits significatifs de sa manière de

théoriser la musique [32],

en bonne part symétriques de ceux relevés chez David Lewin.

1.

Privilégier la formalisation mathématique de la musique

Le travail de Mazzola privilégie la flèche formalisatrice

allant de la musique vers les mathématiques. Son intérêt subjectif propre est

en effet de dégager de quelles structures mathématiques telle ou telle configuration

musicale relève. Sa subjectivité de mathématicien fait qu’il se meut à l’aise

dans la construction et la déduction mathématiques plutôt que dans la

composition et l’analyse musicales. Son mouvement de pensée vise donc à ramener

une structure musicale (qui lui est donnée) à une structure mathématique (qu’il

entreprend de caractériser) :

2.

Pour cela, partir d’une théorie musicale préexistante

Pour ce faire, Mazzola travaille non pas directement sur la

musique elle-même – sur les partitions ou les structures musicales à l’œuvre… —

mais sur une analyse existante de telle ou telle œuvre, ou sur une théorie

existante de telle ou telle dimension musicale :

·

Quand il se réfère à l’op. 106 de Beethoven, c’est

via l’analyse qu’en proposent Ratz et Uhde [b].

Quand il se réfère à Structures I.a de Boulez, c’est via l’analyse qu’en offre

Ligeti [c].

·

Quand il traite de la dimension harmonique de la

tonalité, c’est via la théorie qu’en proposent Hugo Riemann [d]

ou Schoenberg [e]. Quand il

traite de la dimension contrapuntique, c’est à travers la théorie qu’en donne

Fux [f].

Ce point est naturel pour un mathématicien qui ne saurait

fonder son propos de mathématicien sur une analyse originale et alors

nécessairement problématique du phénomène musical (comme un musicien pensif,

par contre, s’en ferait l’obligation).

3. La

cible : un développement théorique dans les mathématiques

Enfin, si l’origine de sa flèche « formalisation » est constituée par un point de vue musicologique préexistant (analyse ou théorie), sa cible mathématique va consister en un nouveau déploiement mathématique : il s’agit d’éprouver en cette affaire la capacité d’une problématique mathématique récente (ici l’informatique théorique, instruite par la théorie des topos de Grothendieck) en prenant théoriquement en charge un domaine de pensée tout à fait différent (le domaine musical) et sans rapport établi avec cette théorie mathématique. Ici la cible du travail vise à déployer ce qu’on pourrait appeler une sous-théorie mathématique d’une plus vaste théorie mathématique existante.

Le travail mathématique va donc être entièrement autre que

dans la manière précédemment examinée : non plus partir de résultats

mathématiques pour les appliquer à la musique (sans trop se soucier de leur

origine mathématique et de la manière dont leur démonstration peut rendre

compte de leur consistance propre), mais tout au contraire engager un travail

déductif et démonstratif proprement mathématique en sorte de composer une

nouvelle région de la mathématique contemporaine. C’est en ce point que le

travail de Guerino Mazzola s’affirme avec une majesté toute mathématique au fil

des 1200 pages de son The

Topos of Music [g].

Au

total…

On a donc ici le principe d’un mouvement de pensée qu’on

ramassera en un diagramme inverse de celui de l’application :

Le carré initial figure la théorie musicologique prise pour

origine.

On mesure qu’il ne s’agit pas tant, ici, de théoriser la

musique avec les mathématiques que de

théoriser mathématiquement la musique [33],

c’est-à-dire, somme toute, de mathématiser la musique. C’est à ce titre qu’on nommera cette manière de procéder

une « mathématisation ».

Remarque

L’enjeu musicologique de cette manière de procéder ressort

clairement d’un des résultats musicalement les plus intéressants de ce

travail : Mazzola dégage comment deux théories musicales sensiblement disjointes

(l’une – celle de Fux — traite au XVIII° siècle du contrepoint, l’autre – celle

d’Hugo Riemann — au XIX° de l’harmonie) et s’ignorant l’une l’autre relèvent en

vérité d’une même géométrie des intervalles :

Le questionnement de cette manière de théoriser tend ainsi à

s’inscrire sous le schème suivant :

qui suscite alors la question suivante : si les entités

musicales A et B conduisent à la même structure mathématique x, qu’en est-il

alors de rapports directs, musicalement endogènes, entre A et B ?

Le désir du mathématicien va être qu’un tel rapport entre A

et B constitue ipso facto une relation musicale significative : si A et B

répondent à une même structuration mathématisante, c’est qu’il doit bien

exister une logique musicale susceptible

de les rapprocher. Soit une ligne de pensée que je formulerai ainsi [34] :

si les entités A et B sont ontologiquement apparentées, elles doivent bien l’être logiquement.

Le grand Euler, déjà, pensait ainsi puisqu’une fois sa formalisation mathématique de la suavité musicale bien établie sur la base des nombres premiers, il soutenait que les musiciens auraient à tirer parti dans l’avenir des nombres 7 et 11 sans se limiter à ceux qu’ils pratiquaient jusque-là (2, 3 et 5) - pourquoi en effet s’arrêter en si bon chemin ? Où s’insinuait déjà cette hypothèse d’une transitivité entre domaines mathématique et musical [35] via la formalisation et son interprétation…

Figure mathématisante de la commutativité

Comme le point de départ de la mathématisation est une

théorie musicologique existante, il existe à nouveau, dans cette manière de

procéder théoriquement, des morphismes à l’intérieur du modèle : ceux précisément

de la théorie musicologique prise comme point de départ.

D’où que la voie mathématisante se trouve confrontée à une

nouvelle figure de la commutativité :

![]()

que je schématiserai

ainsi

![]()

soit : est-il équivalent d’aller de A en y en passant

par x (voie mathématique) ou par B (voie musicologique) ?

Exemple chez Mazzola

Mazzola nous fournit un bon exemple de cette question quand

il formalise l’opus 106 de Beethoven en α, en déduit mathématiquement α’

et élabore un morceau de musique (son opus 3) tel qu’il soit lui-même formalisable

en α’. La question – implicite chez Mazzola mais amplement suggérée [36]

- est alors : existe-t- il une variation musicale « var » αα’ [α’=var(α)] telle que le

diagramme ci-joint commute ?

On verra en annexe 1 comment Mazzola en ce point répond en

tentant de ressuciter le mythe pythagoricien d’une mathémusique…

Subjectivité à l’œuvre

La subjectivité à l’œuvre dans cette mathématisation de la

musique est clairement mathématicienne : c’est d’ailleurs elle qui ouvre

puis conclut le dernier livre de Mazzola, dans une tonalité subjective joyeusement

exaltée [37]…

C’est la même subjectivité mathématicienne que celle d’Euler

travaillant à théoriser mathématiquement la musique au XVIII° — on sait que son

intérêt subjectif était alors d’éprouver l’unité des mathématiques, alors en

plein foisonnement disciplinaire (naissance de l’analyse in situ, de la théorie des graphes, explosion de la combinatoire…),

en les mettant à l’épreuve d’avoir à rendre compte des différentes dimensions

du phénomène musical - [38].

Philosophie spontanée ?

Mon hypothèse (provisoire ?) est qu’il n’y a pas de

philosophie spontanée caractéristique de cette manière mathématicienne de

théoriser la musique [39].

En un certain sens, les mathématiciens ici à l’œuvre n’ont guère besoin d’une

philosophie particulière pour légitimer leur entreprise de mathématisation,

laquelle constitue, en un certain sens, leur tâche quotidienne. [40]

Deux manières symlétriques de théoriser

On a jusqu’ici dégagé deux manières de théoriser la musique

avec les mathématiques, sensiblement symétriques :

|

|

application

|

mathématisation

|

|

|

La théorisation circule |

de la mathématique vers la musique |

de la musique vers la mathématique |

|

|

La théorisation est le fait |

d’un ingénieur pour un musicologue |

d’un mathématicien prenant appui sur le travail d’un musicologue |

|

|

|

La formalisation est |

secondaire |

capitale |

|

La déduction est |

une formulation |

l’enjeu |

|

|

L’interprétation est |

l’enjeu |

une retombée justificatrice |

|

|

La question d’une commutativité prend ici la forme |

|

|

|

Mais cette dualité n’épuise pas les possibles en matière de théorisation de la musique avec les mathématiques.

III. Expérimentation (musicienne)

Une troisième manière de procéder s’est affirmée au sein de mamuphi, manière de part en part musicienne (ni musicologique,

ni mathématicienne) qui traite tout autrement de la polarité

musique/mathématiques.

L’idée générale est la suivante : il ne s’agit plus de

constituer un rapport par rapprochement de domaines préexistants (dans l’application, on rapproche une théorie mathématique existante d’un domaine musicologique donné, et dans la mathématisation on rapproche une théorie musicologique existante d’un domaine mathématique donné) mais de constituer d’un même geste les deux pôles

d’un nouveau rapport selon le schème suivant :

Rapport constituant plutôt que constitué

Le rapport modèle/théorie n’est plus ici constitué (par rapprochement, par mise en rapport de réalités

préexistantes) mais constituant

des deux termes qu’il va relier.

Conformément à la tradition bachelardienne, on appellera ce schéma « expérimentation » car il s’y agit de constituer un espace de pensée où expérimenter les rapports entre la matérialité d’une expérience et sa formalisation théorique.

Espacement plutôt que rapprochement

Le geste constitutif de cette manière de procéder n’est donc

plus un rapprochement entre domaines séparés

mais un espacement instituant

deux pôles en interaction, deux manières de « dire la

musique » : l’une selon la langue ordinaire (dans le modèle), l’autre

selon le mathème (dans la théorie) :

Musicien plutôt que musicologue

Cette expérimentation sera dite musicienne car elle est le propre d’une pensée se déployant en

intériorité à la pratique musicale, au « faire (de) la musique ».

Elle ne traite pas la musique comme objet extérieur faisant face à un

observateur mais comme projet auquel le musicien expérimentateur participe. Et

c’est bien au titre de cette participation, et dans une visée réflexive ou

pensive, que le musicien entreprend de théoriser tel ou tel aspect de ce

« faire (de) la musique ».

Un nouveau sens de ce que « théoriser » veut musicalement dire

Il va de soi qu’ici « théorie » aura donc un sens

légèrement différent de celui qu’il avait dans les deux autres manières, de

même d’ailleurs que les mots « musique » et

« mathématique » : cette « théorie » ne se qualifie

plus par son supposé « objet » mais par ses enjeux subjectifs ; on part ici clairement d’un problème

et, pour le travailler, on monte un dispositif expérimental singulier à deux

pôles (théorie/modèle) apte à constituer un espace de pensée adéquat.

Une telle théorie musicienne de la musique n’a pas d’idéal de scientificité (la théorie n’est plus ni véritable science — comme la mathématique dans l’orientation mathématisante -, ni pseudo-science humaine — comme dans l’application musicologique -), et ce même si cette théorie, convoquant la mathématique, se fait bien avec l’appui de la mathématique, appui dont la trace formelle dans la théorie musicienne va prendre la forme singulière du mathème…

Des « faits » constitués plutôt que constituants

La théorie ici en jeu n’a plus de « faits » constituants, comme elle pouvait avoir la formule ou l’équation mathématiques dans l’application musicologique, les résultats des théories musicologiques convoquées dans la mathématisation mathématicienne, mais ses « faits » seront constitués par elles : ils seront des résultats de la dialectique d’espacement et d’expérimentation entre expérience et formalisation.

Voyons comment.

*

Je convoquerai ici comme exemple mes propres travaux

théoriques.

Trois exemples

Dans chacun des trois exemples qui vont suivre, le point de

départ sera un problème qu’il s’agit d’arriver à penser quand bien même aucun

outil théorique répertorié n’existe pour ce faire. Il s’agira donc chaque fois

d’inventer un cadre de travail ajusté au problème singulier qui initie la

recherche.

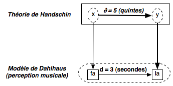

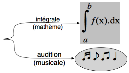

1. Théorie

de l’audition musicale

Le problème de départ était ici d’arriver à différencier

musicalement l’audition, d’un côté de la perception, et d’un autre côté de

l’écoute [41].

L’idée de départ pour traiter ce problème était la

suivante : et si l’audition, conçue comme une perception totalisante,

opérait (en un sens à préciser) comme opère une intégration mathématique ?

À quelles conditions serait-il ainsi possible de penser plus avant l’audition

musicale sous l’hypothèse d’une mise en parallèle

?

Il s’agissait, à partir de là, de monter un dispositif

expérimental qui permette de tester la validité de cette hypothèse de travail.

D’où l’examen simultané des différents types d’audition musicale communément

pratiqués et des différents types d’intégrale inventés par les mathématiciens à

partir de Riemann [42].

L’expérimentation tenait alors à la capacité de mettre en rapport de

formalisation/interprétation les différentes auditions et les différentes

intégrales :

Le résultat a été la mise en rapport détaillé d’un côté de

trois types d’intégrale (chronologiquement ordonnés par l’histoire

mathématique : Riemann, Lebesgue, Kurzweil-Henstock), de l’autre de trois

types d’audition (spontanée, perceptive, réflexive), chronologiquement ordonnés dans l’appréhension musicienne d’une même

pièce :

On trouvera le détail du compte rendu et des résultats de

cette expérimentation dans mon article « La troisième audition est la

bonne (De l’audition musicale conçue comme une intégration) » [h].

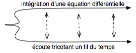

2. Théorie

de l’écoute musicale

Le problème de départ était cette fois le suivant :

comment rendre compte du travail musical de l’écoute, de l’écoute musicale

comme activité immanente à l’œuvre ?

Ce problème s’inscrivait dans le champ plus général d’une

théorie musicale de l’écoute dont les catégories essentielles sont : moment-faveur, préécoute, fil d’écoute, intension et inspect [43]. Dans ce

cadre, se posait en particulier la question précise suivante : comment,

après le moment-faveur, l’écoute musicale trace-t-elle un fil qui traverse

l’œuvre de part en part, un fil d’écoute constituant le fil rouge (ou fil

conducteur, ou filigrane) de son opération globale propre ?

L’idée de départ m’a été inspirée par l’extraordinaire

article Le problème du temps d’Albert

Lautman [44] où celui-ci

montre comment les mathématiques reconstituent la structure dissymétrique du

temps dans les opérations d’intégration d’une équation différentielle [45] :

ne pourrait-on alors comprendre le travail de l’écoute musicale à partir d’un

certain moment (à partir très précisément du moment-faveur) comme tricotant un

temps spécifiquement musical au fil de la chronologie de l’œuvre selon des

opérations équivalentes à celles des mathématiques ?

À partir de là, il s’agissait de monter un dispositif

expérimental qui dualise d’une part les opérations musicales de l’écoute et

d’autre part les opérations d’intégration différentielle telle que Lautman les

avait exhaussées :

Le Leitfaden

est le suivant : le moment-faveur fait émerger une dimension musicale

privilégiée (au sein du discours musical à l’œuvre). À partir de là, l’écoute

s’attache à cette dimension particulière pour paramétrer et intégrer l’intension musicale globale, tricotant progressivement une

synthèse rythmique où cette dimension privilégiée joue un rôle dissymétrique,

donnant ainsi à cette synthèse la forme synthétique d’un « temps

musical ».

Le champ expérimental ainsi déployé peut être diagrammatisé

de la manière suivante :

3. Formalisation

des rapports cinématographiques musique-paroles-images dans Muriel

Prenons un dernier exemple, attaché cette fois à un autre

art (l’art du cinéma), pour indiquer la généralité de la manière expérimentale

ici avancée.

Le problème de départ était cette fois de rendre compte d’un

effet sensible éprouvé lors de la vision, il y a bien longtemps, du film Muriel de Resnais et tenant en particulier au jeu très

prégnant, dès le générique, de la musique « sérielle » d’Henze. Cette

musique, nullement illustrative, ne cessait au cours du film d’apparaître et de

disparaître, sans principe identifiable, laissant son empreinte sur la vision

du film sans que j’arrive à comprendre comment cela était cinématographiquement

composé.

L’idée de départ était la suivante : ne pourrait-on

comprendre le jeu de nouage et de chassé-croisé entre les trois composantes de

ce film (les images de Resnais, les paroles de Cayrol, la musique d’Henze)

comme relevant d’une structure borroméenne ?

D’où l’idée de monter un dispositif expérimental permettant

de mettre systématiquement en rapport les relevés minutieux des trois

composantes images/mots/musique (présence/absence, en compagnie ou non de telle

composante) et une formalisation algébrique du nouage borroméen [46] :

Cette manière de procéder a permis de mettre en relief la

manière cinématographique dont les trois composantes du film se rapportent à

tour de rôle deux à deux, selon une logique à chaque fois infléchie par la

troisième composante provisoirement absente. [47]

Traits caractéristiques

Dessinons, à partir de là, les principaux traits

caractérisant cette troisième manière de théoriser la musique avec les mathématiques.

Fiction

La théorisation peut ici mobiliser ce qu’on appellera une

fiction de modèle (ou modèle fictif) puisqu’il s’agit dans notre premier

exemple d’expérimenter l’hypothèse suivante : faisons comme si l’audition

musicale constituait un modèle pertinent de la théorie mathématique de

l’intégration (qui, bien sûr, a été conçue à de tout autres fins). Si l’on

associe la logique du « comme si » à la fiction, réservant celle du

« comme » à la métaphore (rapprochement de deux termes) ou à

l’analogie (rapprochement de deux rapports), alors on admettra, conformément au

propos de Lacan (« la vérité a une structure de fiction »), qu’une

vérité puisse procéder d’une telle dynamique fictionnelle [48].

Mathèmes

Plus largement, le

recours aux mathématiques dans cette logique d’expérimentation s’avère très

particulier : il s’agit en vérité de mobiliser des mathèmes, composés ad

hoc, et nullement des formules ou équations à appliquer. Le mathème met en

forme littérale une concrétion de pensée, se tenant à égale distance de la

logique démonstrative et de la logique calculatoire.

La forme-mathème est ajustée à la saisie du contenu de pensée proprement ontologique des mathématiques : il lui donne la frappe d’une formule littérale qui se dispose à l’intersection de multiples domaines.

Cette modalité spécifique est adaptée au fait qu’il s’agit ici moins de théoriser des structures musicales (dimension ontologique) ou de formaliser mathématiquement la consistance propre du discours musical (dimension logique) que de caractériser ce qu’il en est spécifiquement des œuvres musicales par différence d’avec de simples pièces ou morceaux de musique [49]. C’est ici le mathème qui constitue la forme littérale adéquate s’il est vrai que les mathématiques proprement dites, science de l’être en tant qu’être (ontologie), ignorent le sujet comme tel…

« Théoriser », en un autre sens du terme…

« Théoriser »

désigne ici des pratiques singulières, non épongeables dans les schèmes

positivistes de la « scientificité ».

Théoriser veut bien

dire, ici comme ailleurs, formaliser et généraliser, mais formalisation et

généralisation prennent ici des formes singulières, non ordonnées au régime

mathématique de consistance. En particulier les énoncés théoriques ainsi

produits par l’expérimentation musicienne ne seront pas à proprement parler ni

démontrés, ni réfutables, ni falsifiables quoiqu’ils soient fortement

argumentés et rationnellement soutenus (un peu comme le discours que je suis

ici en train de soutenir).

En vérité, les énoncés

théoriques dont il est question dans une théorie proprement musicienne (et non

pas musicologique) sont de nature prescriptive et non pas descriptive. Ils

procèdent d’une rationalité qui s’attache à convaincre, à argumenter, à

clarifier et distinguer, qui se soumet à une discipline rigoureuse des conséquences

des énoncés avancés, mais si tout ceci prend bien modèle sur le discours

mathématique (d’où le « mathème »), il ne s’agit cependant nullement

de faire ici des mathématiques.

Prenons ainsi les

trois énoncés théoriques auxquels les trois expérimentations données précédemment

en exemple aboutissent :

·

« La troisième audition est la bonne. »

·

« Toute écoute procède d’un moment-faveur. »

·

« Muriel est le nouage borroméen des

images de Resnais, des paroles de Cayrol et de la musique de Henze. »

On soutiendra qu’il

s’agit bien d’énoncés théoriques car ils formalisent et généralisent [50] en sorte de constituer des espaces

d’investigation et d’intelligence musicienne.

Théoriser consiste donc ici à passer d’hypothèses subjectivement [51] assumées par le musicien – énoncés de départ, au principe de l’interrogation et donc de l’expérimentation – à des thèses formalisées et généralisées (énoncés qui conservent bien sûr le même statut subjectif).

Philosophie

C’est aussi à tous ces titres que cette manière de procéder

convoque assez directement la philosophie (celle de Lautman par exemple) car

celle-ci tend à dégager le contenu ontologique de la mathématique en le

reformulant dans la langue commune, autorisant ainsi le musicien à transposer

les catégories mathématiques en notions communes via les concepts

philosophiques [52].

Raisonances

À ce titre, les rapports verticaux entre théorie et modèle

(les formalisations et interprétations) s’avèrent des raisonances.

Au

total…

On a donc ici le schéma suivant, où l’expérimentation

s’avère rapport constituant des raisonances entre mathèmes et énoncés :

Philosophie spontanée

On l’aura compris : la philosophie susceptible

d’accompagner en pensée cette manière de faire est celle qui donne droit :

·

d’une part à la science comme pensée, et non comme jeu

de langage, bien-dire, ou technique de manipulation des étants ;

·

d’autre part à l’art également comme pensée, pensée

autonome, donc non normée par la science [53] ;

·

ensuite à la philosophie comme réfléchissant, pour son

compte propre [54],

les contemporanéités éventuelles entre pensées essentiellement

hétérogènes ;

·

enfin à la pensée comme travail visant à faire émerger

telle ou telle figure de vérité accompagnée des indispensables nouveaux énoncés

que cette procédure suscite.

Un petit bouquet de citations pour indiquer où trouver de

telles philosophies.

Gaston

Bachelard [55]

·

« On ne peut parler les mathématiques sans les

comprendre mathématiquement. » [56]

·

« Il faut rompre avec ce poncif cher aux

philosophes sceptiques qui ne veulent voir dans les mathématiques qu’un

langage. Au contraire la mathématique est une pensée. » [57]

·

« Avant tout, il faut savoir poser des problèmes.

Et quoi qu’on en dise, dans la vie scientifique, les problèmes ne se posent pas

d’eux-mêmes. C’est précisément ce sens du problème qui donne la marque du véritable esprit scientifique.

Pour un esprit scientifique, toute connaissance est une réponse à une question.

S’il n’y a pas eu de question, il ne peut y avoir connaissance

scientifique. » [i]

·

« L’esprit peut changer de métaphysique ; il

ne peut se passer de métaphysique. » [58]

·

« Toute expérience sur la réalité déjà informée

par la science est en même temps une expérience sur la pensée scientifique. »

[59]

Albert

Lautman

·

« Il ne suffit pas de poser la dualité du sensible

et de l’intelligible ; il faut encore expliquer […] la genèse du sensible

à partir de l’intelligible. Or les mathématiques fournissent justement, dans

certains cas, des exemples remarquables de détermination de la matière à partir

de la forme ». [j]

· « Que

l’expérience mathématique soit la condition sine qua non de la pensée mathématique, cela est certain. » [k]

· « Les

mathématiques appartiennent bien au domaine de l’action. » [l]

· « La

raison des rapports de la dialectique et des mathématiques réside dans le fait

que les problèmes de la dialectique sont concevables et formulables

indépendamment des mathématiques, mais que toute ébauche de solution apportée à

ces problèmes s’appuie nécessairement sur quelque exemple mathématique destiné

à supporter de façon concrète la liaison dialectique étudiée. » [m]

·

« La véritable logique n’est pas a priori par rapport aux mathématiques mais il faut à la

logique une mathématique pour exister. » [n]

Jean

Cavaillès

·

« L’activité des mathématiciens est une activité

expérimentale. » [o]

·

« C’est d’une épistémologie naïve que faire naître

les objets mathématiques par abstraction à partir du réel. En fait, il y a

développement autonome d’opérations qui, dès l’origine, sont

mathématiques. » [p]

·

« L’activité des mathématiciens est une activité

expérimentale. Par expérience, j’entends un système de gestes, régi par une

règle et soumis à des conditions indépendantes de ces gestes. » [q]

·

« La résolution d’un problème possède tous les

caractères d’une expérience :

construction soumise à la sanction d’un échec possible, mais accomplie

conformément à une règle. » [r]

Alain

Badiou [60]

·

« Loin d’indiquer un dehors de la pensée formelle,

la théorie des modèles règle une dimension de l’immanence pratique des

sciences, de reproduction des conditions de production. » [s]

·

« Le concept de modèle ne désigne pas un dehors à

formaliser mais un matériau mathématique à éprouver. » [t]

·

« Les systèmes formels sont le temps expérimental,

l’enchaînement matériel de la preuve, après celui, conceptuel, des démonstrations. »

[u]

·

« Toutes les sciences sont expérimentales. » [v]

·

« Modèle

désigne l’articulation conceptuelle, pour autant qu’on la rapporte à un

dispositif expérimental particulier : un système formel. » [w]

Postlude

Récapitulation

Récapitulons les traits distinctifs de nos trois manières mamuphi de théoriser la musique avec les mathématiques.

|

|

I. Application |

II.

Mathématisation |

III.

Expérimentation |

|

|

|

|

|

|

Acteur subjectif : |

le musicologue |

le mathématicien |

le musicien pensif |

|

La question de la commutativité mathématiques/musique prend la forme suivante : |

|

|

ne s’y pose plus ! |

|

Rapport subjectif aux mathématiques du type : |

ingénieur |

mathématicien |

philosophique |

|

Théoriser, c’est |

construire une formule (ou une équation) |

mathématiser |

formaliser la logique proprement musicale du monde-Musique |

|

Enjeux de cette théorisation : |

produire, en extériorité objectivante, de nouveaux savoirs sur la musique |

élargir la puissance ontologique des mathématiques |

approfondir la connaissance musicale |

|

La musique concernée, c’est |

les systèmes musicaux |

une théorie musicologique préexistante |

des énoncés musiciens sur les œuvres musicales |

|

La musique est |

une cible |

une origine |

un espace de pensée |

|

La mathématique est |

une origine |

une cible |

l’ontologie |

|

Les mathématiques impliquées prennent la forme de |

formules &

équations |

théories (en développement) |

mathèmes |

|

Les rapports musique-mathématiques privilégient |

les interprétations |

les formalisations |

les raisonances |

|

La mathématique touche de préférence |

au discours musical |

aux structures musicales |

aux œuvres musicales |

|

Philosophie spontanée : |

le positivisme logique |

|

de Bachelard à Badiou |

3=2+1 !

Notre 3 s’avère

ainsi relever d’un 2+1 puisqu’il y a bien d’un côté une symétrie application|mathématisation,

et de l’autre une position excédentaire qui se s’exempte de la dualité

précédente.

Si l’on récapitule

les traits distinctifs qui partagent ce 3 en un 2|1, on a ceci :

·

Rapprochement constitué / espacement constituant

·

Mathématiques strictes / mathèmes

·

Pièces de musique / œuvres musicales

·

Théorie musicalement descriptive / prescriptive

·

…

Intersubjectivités ?

On a mis ici l’accent sur la dimension subjective du travail

de théorisation. C’est elle qui a présidé à la différenciation des trois

manières. C’est elle qui légitime l’examen symptomal et non pas systématique

des trois théories particulières convoquées comme exemples.

On pourrait alors accentuer ce trait de la manière

suivante : une théorie mathématique peut être conçue comme ce qui tient

lieu de sujet mathématique, de même qu’une œuvre musicale peut être conçue

comme ce qui tient lieu de sujet musical. C’est là très exactement la thèse

philosophique d’Alain Badiou à laquelle je me rallie : le véritable sujet

en mathématique n’est pas plus le mathématicien qu’il n’est en musique le

musicien [61]. Le mathématicien,

comme le musicien, n’est qu’un individu venant prêter un temps – le temps où il

travaille – son corps physiologique au corps subjectivé de la théorie ou de

l’œuvre [62].

Si donc « théorie » désigne le sujet mathématique,

et « œuvre » le sujet musical, on voit que le projet de théoriser mathématiquement l’œuvre musicale reviendrait à créer l’espace

original d’une véritable intersubjectivité :

≡

Comme indiqué au début de ce texte, le programme mamuphi n’est pas exactement celui-là : il ne s’y agit

pas de « théoriser mathématiquement l’œuvre musicale » mais de

« théoriser la musique avec les mathématiques ». L’écart est notable.

Il l’est cependant moins dans la seconde manière ici

intitulée « mathématisation », et plus encore, comme on pourra le

voir en annexe, dans sa modalité mazzolienne : c’est en effet très

exactement au point d’une intersubjectivité impensée que Mazzola convoque le

mythe d’une « adjonction » réduisant la fracture entre deux

discursivités hétéronomes (mathématique et musical) et pointant vers un

méta-monde réconcilié…

Y aurait-il alors moyen de penser – non

mythologiquement - une véritable intersubjectivité entre mathématiques et

musique ?

À bien y regarder, ce point est débattu depuis le début de mamuphi, en particulier sous la forme de cette

interrogation : que vient faire la philosophie en cette affaire ? [63]

Peut-on relier directement mathématiques et musique ou faut-il nécessairement

en passer par la philosophie ?

Les manières « application » et

« mathématisation » soutiennent une telle possibilité directe. La

manière « expérimentation » est déjà plus réservée. Mais comme on l’a

vu, dans aucun de ces trois cas il ne s’agit à proprement parler de relier

directement une théorie mathématique et

une œuvre musicale :

·

dans l’application, la théorie mathématique n’est pas traitée comme telle mais

seulement comme dispensatrice de résultats, c’est-à-dire de savoirs

objectivés ;

·

dans la mathématisation, c’est l’œuvre musicale qui n’est plus traitée comme telle ;

la musique n’est pas saisie comme projet subjectif à l’œuvre mais comme réseau

structurel de notions dégagées par la musicologie ;

·

enfin dans l’expérimentation, il s’agit, on l’a vu, de

mathèmes plus que de théories

mathématiques proprement dites, et d’énoncés sur les œuvres plutôt que

directement de ces œuvres.

Bref, l’espace de travail mamuphi, s’il touche bien aux rapports intersubjectifs [64]

entre mathématiciens, musiciens et musicologues n’est pas pour autant

l’exploration d’une intersubjectivité véritable entre sujet mathématique

(théorie) et sujet musical (œuvre).

*

Je terminerai en ce point ce petit bilan mamuphi sur une thèse : de tels rapports directs ne

sauraient à mon sens exister car il n’y a rigoureusement aucune possibilité

qu’une théorie mathématique rencontre une œuvre musicale (ou même s’y frotte),

et bien sûr vice versa. Seule la philosophie peut tenter d’examiner leur

contemporanéité éventuelle [65]. Seule une prise en compte de la philosophie

pour elle-même dans le cadre général d’un nouage mamuphi permettrait d’éclairer autrement le projet de

théoriser la musique avec les mathématiques et, sans doute, de compléter la

typologie ici esquissée [66].

On comprendra que cette conclusion vaut appel à contribution

des philosophes, pour la suite d’un working

mamuphi…

————————

Annexes

Annexe 1 : Le mythe pythagoricien d’une « mathémusique »

Si, comme on l’a vu,

le travail de Guerino Mazzola est exemplaire de cette mathématisation contemporaine

de la musique qui reprend, dans un tout autre contexte mathématique, le

flambeau d’Euler, d’un autre côté ce travail assortit cette mathématisation de

tout autres considérations qui tendent cette fois à constituer ce que

j’appellerai le mythe pythagoricien d’une « mathémusique ».

On peut en effet

relever dans le travail de Mazzola quatre particularités qui supplémentent la

mathématisation précédemment examinée :

1)

d’abord Mazzola complète sa mathématisation avec

différentes applications ; ce geste, nouant nos deux

premières manières de théoriser la musique (mathématisation ⊗ application),

ne pose pas en soi de problème particulier ;

2)

une orientation particulière se dessine cependant quand

Mazzola minore le basculement des subjectivités (mathématicienne/musicologique)

à l’œuvre dans ces deux manières de théoriser la musique pour promouvoir une continuité du geste

global ainsi généré (ce qui va prendre la forme technique d’une thèse implicite

qu’on dira celle des voisinages induits) ;

3)

Mazzola surdétermine ensuite cette continuité supposée

du geste mathématisation⊗application en

convoquant une complémentarité supposée des pensées

mathématique et musicale (cela prendra la forme technique d’une thèse

explicite d’adjonction) ;

4)

Mazzola soutient enfin que cette complémentarité est

constitutive d’une sorte de méta-monde, d’un « univers » réunifiant

les divers mondes de la mathématique et de la musique, Cosmos réconcilié qu’on

propose ici, à la suite de Moreno Andreatta, de nommer mathémusique [67].

Soit le processus

suivant, dont on va voir qu’il relève proprement d’une mythologie

contemporaine, plus exactement de la réactivation/résurrection moderniste d’un

mythe pythagoricien :

nœud mathématisation ⊗ application

⇒

continuité du geste Å complémentarité d’une

adjonction

⇒

réconciliation des mondes dans un Cosmos

mathémusical

1. Nœud mathématisation⊗application

Mazzola complète

d’abord sa mathématisation par des applications spécifiques, dont la méthode

est conforme aux orientations présentées dans notre première partie. [68]

C’est par exemple le

cas

· pour

sa théorie de l’interprétation [x],

· pour

sa théorie de la gestuelle de la main du pianiste [y]…

Le nouage d’une

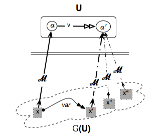

mathématisation et d’une application génère alors le diagramme suivant :

Le point singulier,

subjectivement significatif, est que Mazzola s’autorise de ce nouage pour

progressivement interpréter ce diagramme selon le schème implicite

suivant :

Voyons comment.

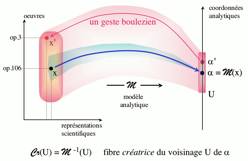

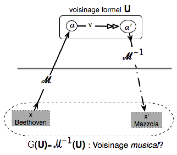

2. Continuité d’un geste (ou thèse des

voisinages induits)

Mazzola plaide

d’abord que la mathématisation ainsi complétée d’applications ad hoc devrait

intéresser le musicologue (et pas seulement le mathématicien) puisqu’elle est

ainsi rendue susceptible d’élargir les savoirs sur la musique.

Pour valider ce

point de vue, Mazzola va argumenter que le passage par la théorie mathématique

permet de composer de véritables voisinages musicaux (d’ajouter, par exemple, à

la Hammerklavier, op. 106, de Beethoven une œuvre qui lui serait

apparentée : L’essence du Bleu, op. 3 de Mazzola [69]).

Voici en effet son

schéma [z], suivi de sa redisposition conforme à notre

manière de diagrammatiser :

soit

soit

La dynamique est la

suivante :

1.

formaliser l’œuvre musicale x en une formulation

mathématique α=ℳ(x) ;

2.

varier mathématiquement α : α’=v(α)∈U

(voisinage mathématico-formel produit par la variation mathématico-formelle v) ;

3.

interpréter α’ en une nouvelle entité musicale x’=ℳ-1(α’)

avec x’∈ℳ-1(U)=G (U).

La thèse - qu’on

nommera « thèse des voisinages induits » - consiste

à poser que le « voisinage » de x (ici nommé « fibre

créatrice » et figuré par un ovoïde vertical de même forme et de même

couleur que U) auquel x’ appartient (au simple titre du fait que α’ est

mathématiquement voisin de α) pourrait être considéré comme un voisinage

proprement musical ; autrement dit, x’ pourrait être considéré comme une

variation musicale de x puisque α’ est une variation mathématique de α. Ce qui

s’inscrit ainsi :

ℳ-1°v°ℳ(x)

= Voisinage musical de x

Selon cette thèse –

restant implicite chez Mazzola - une variation mathématique v

génératrice d’un voisinage mathématique U induirait

une variation musicale x→x’ interne à un voisinage musical ℳ-1(U) [70].

Remarque

En vérité, cette

thèse pourrait prendre plus naturellement la forme d’une commutativité si l’on

remarque que la flèche ℳ-1 ne saurait avoir, dans cet

exemple, un statut de fonction inverse : ℳ-1 est

multiforme au sens où de nombreuses pièces musicales xn

sont susceptibles de répondre à la même formalisation α’. En vérité x’=ℳ-1(α’)

veut simplement dire α’=ℳ(x’), et l’on a donc en vérité le

diagramme suivant :

D’où la

question : existe-t-il une transformation musicale « var » telle

que

1) x’=var(x)

[s’entend : x’ varie musicalement x] ;

2) le diagramme

suivant commute : ℳ°var=v°ℳ ?

Notons que Mazzola

ne pose pas la question du voisinage induit sous cette forme d’une

commutativité des variations mathématique (v) et musicale (var), mais sous

celle d’une fibre créatrice G(U) dans laquelle le lien entre x et x’ n’est pas

précisé.

Le point reste

cependant de savoir si le G(U) ainsi construit constitue ou non un voisinage

musical de x (ce que le graphisme suggère), si la topologie induite sur

l’espace des opus par ce geste ℳ-1°v°ℳ

correspond donc bien à la topologie proprement musicale des opus, bref si x’ (L’Essence

du Bleu, op. 3 de Mazzola) est musicalement voisin de x

(la Hammerklavier, op. 106 de Beethoven).

Or il est manifeste,

pour un musicien, que L’Essence du Bleu ne saurait être comprise comme

une variation musicale pertinente de la Hammerklavier. Qu’il

suffise, pour en attester, de rapprocher dans ces deux « sonates » le

même enchaînement : entre la fin de l’exposition et le début du

développement.

|

Beethoven Hammerklavier (op. 106) |

Mazzola L’essence du bleu (op. 3) |

|

|

|

Au total, Mazzola

suggère qu’il y aurait une forme de transitivité entre mathématiques et

musique, une transitivité des voisinages, donc des topologies, transitivité qui

n’est qu’une étape dans la constitution d’un horizon mathémusical [71].

3. Complémentarité mathématiques-musique (ou

thèse de l’adjonction)

Ce geste constitutif

d’une transitivité n’a pas un statut purement local dans la théorie de Mazzola.

Outre le fait qu’il occupe un chapitre entier [aa] de son dernier livre, outre le fait qu’il le

réitère ensuite sur Structures Ia de Boulez, ce geste tend à

consolider une thèse que l’on trouve cette fois explicitement sous la plume de

Mazzola [72], thèse d’une pure et simple adjonction entre

musique et mathématiques. Je le cite :

·

« Tandis que l’activité du mathématicien crée

la mise en formule de gestes, celle du musicien crée la mise en gestes de

formules. Ces compétences sont parfaitement complémentaires, ce que nous représentons

par un diagramme montrant l’association des processus.

![]()

Mathématiquement

parlant on a ici la situation d’une adjonction de foncteurs. » [bb]

· « Nous

avons donné [de la tension profonde entre l’action du faire et la pensée du

fait] une très courte description au cours du chapitre introductif, par un

diagramme “d’adjonction” de processus. Ces deux partenaires adjoints ne sont

pas, dans les modèles présents, unifiés, mais définissent les limites d’un

dynamisme musico-mathématique de nature “ping-pong”, un système commutatif

riche, bien sûr, mais pas encore une cohabitation de deux aspects partiels d’un

univers complet et cohérent. » [cc]

Cet « univers

complet et cohérent » [73], Mazzola l’appelle bien sûr de ses vœux,