Trois œuvres / trois

concerts du festival Agora (juin 2006)

Chronique développée

pour le premier numéro de L’Étincelle [1] :

François Nicolas

Trois œuvres… 1

Fama, de Furrer 1

Salut für Caudwell

de Lachenmann, mise en scène et chorégraphie de Le Roy 4

Cinquième quatuor à cordes de Ferneyhough 7

Trois concerts… 8

« Théâtre de l’écoute », jeudi 1er juin 8

« Musique du geste », samedi 3 juin

(20 h 30) 8

« Les labyrinthes de Brian Ferneyhough », lundi

12 juin 9

Un festival… 10

Trois œuvres…

Fama, de Furrer

· Le

compositeur installe ses auditeurs dans une boîte close, la « maison des

rumeurs » de Lucrèce nous précise-t-il, dont les « ouïes »

(panneaux pivotant verticalement) seront manuellement manipulées. Pas

d’instruments en vue, pas non plus de corps susceptibles de vocaliser.

L’auditeur se trouve enfermé (malheur aux claustrophobes !) face à des

murs nus. Il est question, dans le programme, de « théâtre

musical » : chacun pressent qu’au théâtre ce soir, la dramaturgie ne

sera pas spectaculaire.

· Manipulations

manuelles des ouïes-fenêtres, et réalisées par les acteurs : pas de

partage des tâches entre musiciens et techniciens, entre acteurs manifestes et

assistants inapparents. Des panneaux semblables à ceux de l’espace de projection

de l’Ircam (mais ils n’ont ici que deux faces - l’une mate, l’autre

réverbérante). Toute modification du lieu d’écoute se trouve connectée à une

action « théâtrale » : le lieu d’écoute est théâtralisé, en son

occupation (l’actrice se déplace, comme les musiciens) mais plus encore en sa

configuration. « Ici, le temps devient espace ! » puisque le

temps d’un simple geste (ouvrir/fermer tel panneau, faire pivoter tel autre)

suffit à changer l’espace sonore et visuel, l’espace non de la représentation

mais de l’action musicale, l’espace de

l’auditeur et non pas du représenté.

· Vieille

fascination des compositeurs pour le thème de la rumeur. La rumeur, ce bruit du

monde, cette figure sonore exogène à la musique, qui se réfère à l’extérieur

comme à un « chaosmos »

inintelligible : la rumeur n’est pas discours perceptible mais sa forme

bruiteuse, le déchet-bruit d’un discours impénétrable. Vieille histoire

musicale : comment faire musique des bruits mécaniques de la ville au

début du 20° siècle (Varèse), de la rumeur des batailles au tournant des 18° et

19° siècles [2] (Beethoven…),

du tumulte politique du monde au cours du 20° siècle (Bernd Aloïs Zimmermann),

etc.

· L’opération

singulière de Fama est que la rumeur y

est endogène : c’est le lieu lui-même, tel qu’agencé par ses panneaux, qui

donne figure de rumeur aux sons vocaux et instrumentaux qui y sont produits.

Ainsi rumeur veut ici dire :

élargissement de la notion musicale de réverbération ; non plus bruit opaque du chaosmos mais la rumeur comme isolement-amplification dans le

discours musical de sa face réverbérée, soit cette rumeur-réverbération comme

un « Maintenant, l’espace devient temps ! », puisqu’il en va de

la capacité d’un lieu de donner du temps aux résonances et désinences

musicales.

· Rumeur du livret, doit-on ajouter. La dramaturgie narrative

est en effet minimale : pas d’évènements proprement dits ; le simple

cortège un peu monotone d’une déploration, le défilement d’une plainte sans débouché

puisque procédant d’une situation subjective passablement tordue (la curieuse

figure, en double bind, d’une

prostitution contrainte et choisie…).

· L’auditeur-spectateur

se trouve ainsi cloué à la figure d’un chiasme : celui d’un lieu (la

salle) agi par des moments (le temps des gestes théâtralisés,

« spectacularisés », transformant la configuration de la salle) et de

moments agis par ce lieu rendu mobile (la « rumorisation » du

discours instrumental et vocal). L’auditeur, qui aimerait pouvoir bouger,

tendre l’oreille vers un recoin découvert, aller voir de l’autre côté du miroir,

reste cloué sur son siège. Il n’est plus épinglé face à une représentation, car c’est plutôt sa face (ses

yeux, ses oreilles) qui se trouve clouée dans une direction pouvant s’avérer

impertinente quant au « spectacle », tous les acteurs par exemple se

trouvant dans son dos…

· Tel

est précisément le cas à la fin de l’œuvre, et cette curieuse disposition, loin

d’être un accident, fait vérité du dispositif singulier de l’œuvre. En effet,

dans ce moment conclusif, les auditeurs-spectateurs font face à un plateau orchestral

déserté de tous les musiciens et chanteurs sauf du chef qui continue de battre

mesure… devant des pupitres vides ! Les musiciens et chanteurs se trouvent

alors répartis, invisibles, à l’extérieur-arrière de la boîte, suivant désormais

les gestes du chef par vidéo. Soit un chef ne voyant plus personne mais vu par

tous (l’inverse exact du panoptique exhaussé par Foucault…), une sorte donc de

prison retournée, le dual de l’enfermement moderne, un

« renfermement » du chef pourrait-on dire…

· Ce

moment constitue, m’a-t-il semblé, le moment de vérité de l’œuvre, son

moment-faveur dramaturgique. En effet, l’œuvre aurait pu musicalement s’arrêter

avant : au terme du grand crescendo clôturant l’avant-dernière scène. Mais

dramaturgiquement, la dernière scène s’avère capitale. Le paradoxe, bien sûr,

est que ce moment-clef de l’œuvre soit son dernier moment (Fama dure 70 minutes, et la dernière scène en occupe les

cinq dernières minutes) ; d’où, en effet, un éclairage unilatéralement rétrospectif,

sans possibilité de projection. Moment décisif car le chef s’y avère diriger

une phalange d’ombres, un cortège de fantômes. Comme si, somme toute, le

chiasme d’un temps devenant espace (le jeu théâtral sur la boîte) et d’un

espace devenant temps (le jeu musical sur la rumeur théâtrale), ne circonscrivait

qu’un vide (de même que le chiasme dramatique, figurant l’impossible croisement

d’une liberté subjective et d’une prostitution nécessaire, ne cerne qu’un lieu

subjectif vacant).

· Cette

figure globale du chiasme prend un tour plus local et plus momentané, riche de

potentialités : ce qu’on pourrait appeler un chiasme des distances, où la

distance de la source sonore à l’auditeur se trouve scindée puis recomposée :

par exemple la source vocale peut être localisée au loin mais sembler proche

grâce à l’utilisation d’un porte-voix qui dirige alors le son (qui plus est

privé de sa réverbération naturelle) vers l’auditeur : ici, la catégorie

de distance perceptive est scindée entre une distance de localisation

(« m’apparaît proche ce qui est localisé près de moi ») et une

distance de directivité (« m’apparaît proche ce qui s’adresse directement

à moi, même si cela provient de loin »). Une dissociation inverse peut

également intervenir : une source proche peut s’avérer lointaine pour peu

qu’un obstacle se dresse entre la source et l’auditeur qui dote alors le son

d’une réverbération inattendue : ici, la catégorie de distance sonore est

scindée entre distance du son direct et distance du son réverbéré

(« m’apparaît proche ce qui me parvient sans empreinte sonore du

lieu ; m’apparaît lointain ce qui accroche la traînée réverbérante du

lieu »). Tout ce petit jeu sonore, que des dispositifs électroacoustiques

plus sophistiqués [3]

savent diversifier à l’extrême, est ici affaire de dispositifs purement

mécaniques et manuellement contrôlés, restituant ainsi une fraîcheur musicale

bienvenue à des problématiques copieusement labourées par la technologie

contemporaine.

· Il

faudrait dire, en sus, la beauté expressive de certains moments musicaux (les

énergies dégagées par le choc des larges masses sonores), et l’inventivité

plastique de certaines couleurs instrumentales (la flûte contrebasse, les cordes…).

· Il

faudrait dire aussi la force dramaturgique de certains moments théâtraux :

l’expressivité d’une bouche grande ouverte sans voix, l’impact déstabilisateur

d’une voix vous atteignant dans le dos, et dont la distance est brouillée par

un profond porte-voix de plastique…

· Il

faudrait enfin dire l’intérêt, aujourd’hui,

de cette manière de dissocier ce qui est « naturellement » associé

(un son et sa rumeur, un lieu et ses cloisons, une perception sonore et son

lieu d’épreuve, etc.) pour le réassocier autrement, pour soumettre

l’association à des torsions inattendues. Bref, il y a là une proposition stimulante

en matière de spatialisation musicale.

· Il

me faut ajouter : il y a dans Fama

quelque chose d’assez essentiellement allemand. Un spectre, en effet, rode dans

cette œuvre : une sourde inquiétude sur les conditions de possibilité de

la musique aujourd’hui. Comme si

l’histoire politique allemande du XX° siècle avait affecté la possibilité proprement

allemande d’un art musical, d’un « développement » (Durchführung) qui ne soit

pas une emprise et une servitude déguisée en nécessité… Dans Fama, la singularité de ce doute est de porter moins sur

la composition (laquelle est largement déployée, avec faste, et sans méfiance

corrosive) que sur l’écoute [4].

Somme toute Fama travaille à

répondre, à sa manière, à l’énigmatique question : dans quelles conditions

une écoute qui soit à hauteur de ce qu’est notre temps est-elle aujourd’hui possible ? C’est son

intérêt, mais aussi sa limite, puisqu’il y s’agira moins de produire une telle

écoute que d’en dégager les conditions de possibilité. Soit cette impression

que l’œuvre s’épuise à formuler la question qui la constitue, et que Fama demeure en amont ce qui constituerait une écoute

contemporaine et une nouvelle dramaturgie. En amont, car l’œuvre pointe la nécessité de mettre nouvellement

en jeu perceptions sonore et visuelle, de décomposer/recomposer le chiasme du

lieu (espace) et des moments (temps), d’aiguiser l’attention de l’auditeur au

discord de ses perceptions plutôt qu’à son accord naturel et spontané, mais

l’œuvre pointe des questions, suggère une problématique plutôt qu’elle

n’affirme une voie.

· Émettons

un double doute sur cette problématique : à quel titre l’écoute musicale

aurait-elle lieu de se vouloir « contemporaine » ? Et à quel

titre une écoute ne pourrait se contemporanéiser qu’en dialectique étroite avec

une dramaturgie renouvelée ? Le propos de Beat Furer (le compositeur,

cette fois, et non plus l’œuvre Fama)

semble, en vérité, inverse : la préoccupation allemande

« contemporaine » [5]

en matière de conditions de possibilité [6]

configure son objectif (une dramaturgie d’un type nouveau) et le conduit au

passage en force d’une nécessité (celle d’une figure contemporaine de l’écoute)…

Salut für Caudwell de Lachenmann,

mise en scène et chorégraphie de Le Roy

· Sur

le devant de la scène, deux « danseurs » miment les gestes musicaux

des deux guitaristes jouant derrière eux l’œuvre de Lachenmann, dissimulés aux

yeux du public par un rideau. La synchronicité et l’adéquation des gestes

chorégraphiques aux gestes musiciens invisibles mais devinés sont (presque)

parfaites. Un léger « tremblement » entre « l’image et le

son » ajoute une touche de pertinence à cette reconstitution : il ne

s’agit pas ici de tromper le spectateur, mais de viser quelque nouvelle puissance

du spectacle par-delà l’invraisemblable d’un simulacre assumé comme tel ;

un peu comme dans ces tableaux hyperréalistes où « l’hyper » du

« réalisme » désigne explicitement la représentation, dénonce le

« trompe-l’œil » et instaure une distance immanente d’avec une

conception naïve du réalisme… Bref, la fiction du propos insiste, sans effacer

la distanciation (musicien/danseur) qui la constitue, sans

« semblant » [7].

· Au

bout d’un temps assez long à échelle de l’œuvre [8],

les gestes chorégraphiques, qui adhéraient aux gestes supposés des guitaristes,

s’en détachent délibérément (un danseur, par exemple, se gratte la tête plutôt

que sa guitare fictive), en un effet comique immédiatement relevé par les rires

du public. Jeu subtil où l’humour initial (rapprocher les lointains — les

espaces séparés du musicien et du danseur — par le jeu du mimétisme) bascule en

ironie (creuser un lointain au plus proche, écarter d’un geste volontairement

anachronique ce qui semblait joint et ainsi restituer l’hétérophonie des

« voix » visuelle et auditive précédemment réduite par l’humour du

mime).

· Puis

le spectacle se prolonge, au gré de fluctuations entre l’humour d’une

conjonction et l’ironie de sa déprise. Bref, le spectacle de deux Buster Keaton

mettant en corps la musique de Lachenman puisqu’injectant dans le corps d’un

danseur les gestes d’un musicien.

· Effets

inattendus de gestes transposés : on perçoit mieux, par exemple, tel

frottement de la main du musicien sur son instrument à voir un frottement

simultané beaucoup plus ample du danseur, comme si le geste de celui-ci,

désignant le geste de celui-là, présentait l’absent en le représentant… [9]

· « Spectacle »

avant tout. Nulle dramaturgie ici, qui viendrait sceller l’alliance du voir et

de l’entendre sous la forme d’une rétroaction du théâtre sur la musique :

on sait que l’œuvre de Lachenmann préexistait à cette mise en scène

chorégraphique, et, semble-t-il, elle est ici jouée par les deux guitaristes

dans une version ignorant tout du spectacle auquel elle donne lieu (on

soupçonne cependant les musiciens d’accentuer nombre de gestes, nuances [10]).

Cette rétroaction du théâtre sur la musique est pourtant la modalité minimale

d’une véritable dramaturgie, autant dire d’une synthèse, d’une dialectique,

d’une conjugaison entre ces deux arts (comme entre danse et musique).

· Au

total, ce spectacle, en vérité, encombre l’écoute proprement musicale. Certes

la perception sonore est aiguisée par la perception visuelle. Mais l’écoute

musicale n’en est précisément pas libérée, tout au contraire, l’attention du

spectateur-auditeur se trouvant focalisée sur le rapport entre entendu et vu —

rapport au demeurant dissymétrique (la musique jouée reste imperturbée par la

chorégraphie qu’on lui superpose) — et ainsi rendue indisponible aux rapports

proprement musicaux. mon impression est donc qu’il s’agit là d’une

théâtralisation de la perception, nullement d’une dramatisation de l’écoute

musicale.

· L’opérateur

principal de cette théâtralisation est une dissociation : celle du geste

physiologique de l’instrumentiste par rapport au « geste » mécanique

de l’instrument. Il s’agit très précisément de dissocier l’accord musical entre

l’instrumentiste et son instrument (celui qu’on indique par un « ne faire

plus qu’un » : quand « l’instrumentiste ne fait plus qu’un avec

son instrument »…), ce que j’aime appeler le corps-accord musicien [11].

Séparation du corps-accord, ou plutôt (le corps-accord qui agit musicalement

restant bien tel, mais étant dissimulé au regard en arrière de la scène)

projection sur un seul axe de l’interaction : celui du corps

physiologique. La technologie contemporaine sait réaliser de telles projections

exactes, par exemple en installant des capteurs optiques sur les membres

mobiles du musicien et restituant ensuite l’image de leurs seuls mouvements.

Mais cette expérience de Xavier Le Roy matérialise ces opérations en économie

de toute informatique contemporaine, et selon la seule verve ancestrale du

mime, qui « met en corps » la composante spécifiquement physiologique

de l’interaction.

· Par-delà

un premier effet de saisissement, quel est l’intérêt propre de ce qui semble se

cantonner au statut d’expérience ? Dans quelle mesure ceci dépasse-t-il

l’intérêt de ces jeux enfantins où il s’agit de découvrir un métier en mimant

les gestes de l’artisan qui le pratique (« je scie, donc il s’agit d’un

bûcheron »…), ou, plus surprenant, de ces divertissements pour grands

adolescents visant à désigner qui mimera au plus hystérique la mise en scène

déjantée d’un guitariste-rock [12] ?

Ou encore : par-delà la déconstruction du corps-accord, qu’est-ce qui

tente, là, de s’affirmer ? Ce qui peut également se dire ainsi : j’ai

parlé d’expérience (ex-perire) ; mais quel danger s’agit-il ici de traverser ?,

et surtout, de traverser vers quoi ?

· Si

l’on s’accorde sur le fait que l’écoute musicale ne constitue pas ici l’enjeu

véritable, l’attention étant trop centrée sur le geste physiologique qui va

exciter l’instrument pour ne pas être détournée de la trace sonore projetée (laquelle,

musicalement, est pourtant la seule « chose » qui compte [13]),

quel est alors l’intérêt propre de cette expérience ? Il est de nous

inviter, nous spectateurs, à réfléchir (de manière sensible, en ressentant la

chose) sur les conditions mêmes de nos synthèses perceptives, c’est-à-dire sur

nos manières d’accorder ou de désaccorder nos yeux et nos oreilles. Il s’agit à

ce titre d’expérience car l’opération sensible (puisqu’offerte à nos sens)

reste à nouveau une interrogation plutôt qu’une proposition affirmative. Ou

encore : cette opération reste du côté de la déconstruction lachenmamienne

plutôt qu’elle ne prétend franchir le seuil d’une nouvelle

« construction ».

· On

pourrait tout aussi bien dire : cette expérience porte la déconstruction

musicale de Lachenmann à son point d’affirmation chorégraphique en dévoilant ce

qu’il y a d’affirmation chorégraphique dissimulée (subordonnée ?) dans la

geste musicale de Lachenmann. Autant dire que le péril qu’il s’agit ici de

traverser, après celui de la perte de l’écoute, devient celui de la perte de la

musique…

· Mais,

il est vrai, pourquoi ne pas subordonner ainsi une musique si ceci profite à la

danse ? Qu’en est-il alors, à la lumière de cette proposition, d’une

dialectique possible entre musique et danse ? La question insiste :

si l’on ne voit aucun inconvénient majeur à ce qu’une musique donnée serve

d’appui à l’invention d’un autre art (le cinéma, somme toute, a su le faire

sans que la musique n’en pâtisse), reste que ce qui peut nous intéresser, nous

musiciens, tient à la vertu musicale de nouvelles alliances, de nouvelles

conjugaisons, de nouvelles synthèses [14].

· Ceci

se dira plus techniquement ainsi [15] :

comment faire synthèse des deux séries de perceptions (l’une visuelle des deux

danseurs-mimes, l’autre auditive des deux guitaristes) manifestement coordonnées

par une troisième série absentée du regard (la série des gestes physiologiques

participant du corps-accord des musiciens) ? Faut-il en rester à une

consécution d’humour et d’ironie — à l’amusement d’un jeu chorégraphique — ou

l’enjeu est-il autre ?

· L’enjeu

proprement musical me semble certain, et actuel – à ce titre, cette expérience

joue un rôle significatif dans la déclaration musicale de ce festival Agora

- : comment le corps-accord musical, qui est au fondement de la musique [16],

doit-il en ce début du XXI° siècle être repensé, reconfiguré à hauteur même des

reconfigurations en cours de notre vieux solfège ? On sait que

l’ordinateur met à mal tant l’écriture musicale traditionnelle [17]

que la dimension musicale du son [18].

L’intérêt spécifique de cette expérience est alors de projeter dans l’espace

traditionnel de la musique (hors ordinateur, informatique, électroacoustique,

haut-parleurs, etc.) ces questions et, par là, de les déprendre de leur gangue

technologique.

· Comme

on va y revenir, tel est l’intérêt transversal de ce festival : faire

retour sur la musique de questions urgentes qui, pendant une ou deux décennies,

ont emprunté un détour principalement technologique.

Cinquième quatuor à

cordes de Ferneyhough

· Le

dernier quatuor de Brian Ferneyhough restitue à l’auditeur de musique son cadre

traditionnel. Sauf qu’il s’agit de la musique de Brian Ferneyhough et que

celle-ci mise, de façon tout à fait singulière, sur les rapports entre œil et

oreille.

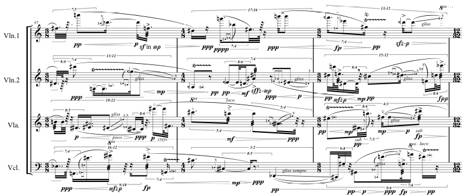

· Ceci

a été abondamment relevé en matière d’écriture, Brian Ferneyhough ayant pour

marque de fabrique de noircir de lettres musicales (de notes) son texte dans

des proportions jusqu’alors inconnues… Comme on peut le voir dans l’exemple

ci-joint, son cinquième quatuor ne dépare pas dans cette généalogie (encore que

la complexité d’écriture, très relativement il est vrai, semble ici

s’assagir) :

· Le

point plus rarement relevé tient à la très grande importance de voir jouer la

musique de Brian Ferneyhough pour mieux la comprendre. Cette expérience m’a

très souvent frappé : cherchant à retrouver, après concert, un passage frappant,

voire un moment-faveur, dans une œuvre écoutée live, la lecture de la partition restait impénétrable, livrant

une tout autre « image sonore » à l’écoute dite intérieure qu’à la

véritable écoute, la seule qui compte en musique : l’écoute directe de la

musique dans le lieu même où elle est jouée. Voir le quatuor Arditti préparer

telle attaque, suspendre tel geste, arracher tel coup d’archet, échanger tel

regard constitue une propédeutique précieuse pour l’écoute de cette musique.

· Paradoxalement,

ceci n’indique nullement une transparence entre écriture et perception, tout au

contraire : on sait que la musique de Brian Ferneyhough prend appui sur

une opacification singulière de l’une à l’autre. On relève le plus souvent

l’excès de l’écriture sur la perception, donc l’impossibilité radicale de

percevoir tout ce qui est écrit, de remonter de la perception à la partition

(quel sadique oserait donner en dictée musicale à une classe de solfège une

simple mesure de Brian Ferneyhough ?). Mais il faut remarquer que

l’inverse vaut tout autant (quoiqu’autrement) : ce qui consiste dans la

perception de cette musique n’est pas à proprement parler écrit. Dans le

vocabulaire propre au compositeur, ce point s’expose sous forme de la

distinction entre figure et geste, avec ce paradoxe supplémentaire que

« geste » désigne ici la consistance écrite dans la partition quand

« figure » désigne l’entre-gestes qui, lui, ne saurait être écrit et

qui sert de fil d’Ariane – de filigrane — à la perception : il y va en

effet, dans ces « figures », d’énergies, de vitesses, d’allures, de

potentiels, autant dire de dimensions sonores peuplant l’entre-notes qui ne sauraient

s’inscrire à la lettre [19].

· L’écriture,

surchargée, dresse la structure infinitésimale d’un chapiteau musical sur lequel

le corps-accord des musiciens jettera la toile sonore proprement dite. Et

musicalement, c’est bien sûr la toile qui compte ; or sa forme exacte, son

mouvement, son « allure » ne sont nullement transitifs aux mille et

mille étais composant la structure, ne serait-ce parce que cette forme

définitive dépend grandement de la rugosité et de la souplesse propres à la

matière même de la toile jetée sur la structure. Si bien que la compréhension

de la partition et celle de l’audition composent deux voies simultanées, deux

« séries » concomitantes plutôt qu’elles ne conjuguent leurs

puissances propres.

· Ce

cinquième quatuor semble accentuer ce trait général. Autant dire que l’accès en

est facilité d’oreille, sans qu’on sache très bien, à première découverte, ce

qui tient ici à une plus grande transparence du style et ce qui relève d’une

accoutumance par l’auditeur au geste compositionnel de Ferneyhough. Il semble

bien, malgré tout, que le compositeur – plus grande maîtrise de ses techniques

de composition ?, choix esthétique d’offrir à la perception plus de repères

spécifiques ?, maniérisme de la stylisation ? – joue avec plus de

liberté de cette musique « en parties doubles » (comme on le dit

d’une comptabilité où tout engagement implique son dual en sorte que le décompte

final concorde de part et d’autre de la ligne de partage) en sorte de donner

plus de gages spécifiques à la réalité perceptive. D’où des repères plus

nombreux : régularités, alternance de pleins et de creux, emballements et

emports exhaussés, variabilité plus systématique des pupitres,… C’est en ce

point que l’apport de la vision des instrumentistes est décisif : il

suffit de voir Irvine Arditti battant la mesure à 4/8 pour ses partenaires pour

entendre « en creux », comme une empreinte effacée, le palimpseste

d’un mètre que l’enregistrement ne saurait restituer avec cette intensité

sensible.

Trois concerts…

« Théâtre de

l’écoute », jeudi 1er juin

La première soirée nous offrait le cas d’un concert bâti sur

une seule œuvre. Ici, l’unité-concert s’identifie à l’unité-œuvre : il n’y

a donc guère lieu de commenter spécifiquement l’entité-concert.

« Musique du

geste », samedi 3 juin (20 h 30)

Le second concert enchaînait trois expériences : celles

de Time & Money (P. Jodlowki), de Light

Music (T. de Mey), et celle, commentée

précédemment, de Salut für

Caudwell. Trois expériences (plutôt qu’œuvres à proprement parler)

portant sur la dualité des gestes chorégraphiques et instrumentaux.

· Time

& Money commence très mal : en

infligeant à l’auditeur une muzak

pour salle d’attente qui anesthésie sa perception, bien vite accompagnée

d’images stériles sur l’argent [20]…

Heureusement, cela continue très bien : par un jeu percussif inattendu sur

une simple table accompagné de gestes purement visuels (attraper par exemple une

pièce de monnaie, comme on le fait d’une mouche) qu’un dispositif invisible associe

à des effets sonores surprenants. Malheureusement, cela bascule ensuite sans

raison sur une toute nouvelle situation où le très fin percussionniste devient

obscur cogneur sur une batterie sauvage (pendant qu’une radio contribue à

opacifier la situation…). Heureusement – mais le temps est long à passer -, le

percussionniste revient in fine à

sa table et à son jeu délicat antérieur, faisant regretter à l’auditeur

assourdi qu’il n’y soit pas resté pendant la totalité des 18 minutes…

· Light

Music compose une série d’études sur un

principe minimal opiniâtrement tenu : inventer, au moyen du geste de deux

mains (seules parties du corps du danseur qui soient éclairées), une calligraphie

en noir et blanc, projetée (et variée) sur grand écran, le tout accompagné

d’effets sonores percussifs générés par un dispositif électroacoustique

inapparent. Soit la composition d’une double série d’ombres pour les gestes

générateurs des mains : une ombre visuelle (projection sur grand écran),

et une ombre sonore (traduction du geste physiologique en une sonorité percussive).

Soit au total, l’association de trois plans : deux visuels (les mains et

leur projection) et l’un sonore. L’ensemble de l’expérience (23’) donne le

sentiment d’une série d’exercices, sur des hypothèses de gestes simplifiés,

comme s’il s’agissait d’explorer l’analytique d’un nouveau vocabulaire (toutes

proportions gardées, comme Chopin ou Debussy pouvaient enchaîner des études sur

les quartes, sur les tierces, etc.). La faiblesse de l’entreprise tient à une

absence de polyphonie entre les trois plans : la synchronisation et

l’homologie des mouvements respectifs (la projection visuelle comme la

traduction sonore sont « décalquées » sur les mouvements

chorégraphiques des mains) raturent toute autonomie véritable, ne laissant

place qu’à de légers décalages ou effets de traîne (visuelle ou sonore :

résonance/réverbération).

· Au

total, deux expériences relevant moins de préoccupations proprement musicales

que d’un « mettre ensemble » les dimensions sonores et visuelles d’un

même geste corporel. Ou : comment le même geste physiologique (supporté

par un corps humain) peut-il se dissocier selon deux projections dans deux

espaces sensibles hétérogènes puis entrer en composition sous la loi minimale

d’un même temps et d’un même lieu d’exposition ? Plus précisément :

qu’en est-il d’une perception simultanée de ces deux ordres, dans quelles

conditions la simultanéité des perceptions fait-elle ou ne fait-elle pas

« synthèse » ?

Le concert était coupé en deux d’un entracte bienvenu, la

première partie apparaissant rétroactivement comme l’équivalent d’un temps

imparti à ces « vedettes américaines » qui viennent régulièrement

chauffer la salle d’un Olympia…

Il est donc difficile, ici, de compter-pour-un l’ensemble de

la soirée comme « un » concert musical tant chacune des

« pièces » présentait une expérience dont l’intention centrale

n’était pas spécifiquement musicale. L’ensemble composait plutôt un « spectacle »,

dont les numéros s’enchaînaient selon un parcours ascendant.

« Les

labyrinthes de Brian Ferneyhough », lundi 12 juin

Le dernier concert restituait le cadre traditionnel du

concert, cadre rehaussé ce soir-là par l’annonce de la mort de Ligeti à qui la

soirée allait être dédiée.

Hormis la courte pièce de Ligeti ajoutée au dernier moment

en ouverture, le concert du quatuor Arditti enchaînait :

1.

le Trio à cordes, de

Ferneyhough,

2.

les Six Bagatelles opus

9, de Webern,

3.

le Cinquième quatuor à cordes, de Ferneyhough,

4.

la Suite lyrique, de

Berg.

L’élément le plus frappant de cette confrontation a pris

pour moi la forme d’une révélation : l’intension profonde de la musique de Ferneyhough, loin de

procéder par accumulation et excès, semble plutôt trouver sa racine dans un

creux, dans une soustraction, dans un manque et un défaut. La confrontation

avec la splendeur retenue des ombres sculptées de Webern, avec l’énergie

transparente qu’on connaît de Berg [21]

manifestait en effet ce qu’il y a dans la musique de Brian Ferneyhough de

références gommées, de piliers effacés, de régularités raturées, de renvois

soustraits : bref, ses œuvres, éclairées de biais et de travers par Webern

et Berg (mais, tout aussi bien, dans notre mémoire, par le trio à cordes de

Schoenberg), s’avéraient des palimpsestes. Et ce qui était remarquable était

que ceci rehaussait les ombres mêmes de son trio et de son quatuor, des ombres

qu’on ne pouvait voir et percevoir qu’à la lumière d’une autre musique

l’enchâssant et rehaussant par une lumière rasante ses creux et ses évidements.

Puissance ici sans égale du concert que de présenter ainsi,

de manière sensible et audible, des rapports entre œuvres aussi forts et

significatifs que les rapports musicaux internes à chacune des œuvres successivement

présentées. Où une judicieuse mise en série des œuvres fait connexion et

synthèse musicales…

Un festival…

Ces trois concerts, et d’autres encore, participaient d’un

même festival.

Il n’y a pas lieu de mettre sur un même plan les rapports

entre diverses œuvres d’un même concert, et les rapports entre différents

concerts d’un même festival : ces rapports sont d’ordres trop différents,

et l’unité d’un festival ne relève pas de la même logique que celle d’un

concert.

S’il faut interroger l’unité d’un festival, il faut donc

interroger ses thèmes, sa problématique, sa sensibilité, ses questionnements,

qui constitue cette fois verbalement (catégoriellement plus que sensiblement)

un entre-concerts.

À tous ces titres, on peut déceler une problématique

commune, circulant entre nos trois œuvres et nos trois concerts, qu’on

indiquera par croisement d’un problème et d’une orientation.

1) Le problème touche à l’état actuel des dialectiques (ou

synthèses) extra et intra-musicales : dans quelles conditions une

dramaturgie renouvelée de l’espace peut-elle contribuer à dialectiser ou

synthétiser musique et théâtre (Fama) ?

Dans quelles conditions la catégorie de geste peut-elle contribuer à dialectiser

ou synthétiser musique et chorégraphie (Salut für Caudwell) ? Dans quelles conditions peut-on

dialectiser ou synthétiser de manière renouvelée écriture et perception,

partition et écoute (Ferneyhough) ?

À chaque problème, une œuvre esquisse un type différent de

synthèse qu’on référera ici aux trois types de synthèse distingués par

Deleuze :

· synthèse

de connexion dans Fama : il y

s’agit non pas de soutenir en parallèle deux discours hétérogènes (celui du

livret et celui de la musique) mais de bâtir une unique série dramaturgique (un

unique « discours ») au moyen d’un espace qui dialectise théâtre et

musique ;

· synthèse

de conjonction dans Salut für

Caudwell : il y s’agit de coordonner deux séries simultanées de

gestes chorégraphiques et de gestes sonores en sorte de conjuguer leurs

temporalités ;

· synthèse

de disjonction, paradoxalement, dans le quatuor du Ferneyhough : il y

s’agit cette fois de ramifier une série a priori unique (celle des instants

musicaux, ordonnés par le temps chronologique) en deux séries disjointes :

celle des gestes d’écriture, et celle des figures perceptives.

Si une même catégorie (celle de « synthèse »)

autorise d’envelopper ainsi la diversité des problèmes compositionnels posés,

ce n’est pas elle pour autant qui cernera l’orientation commune d’une problématique :

cette catégorie est ici trop formelle, ou trop abstraite. Elle enveloppe,

certes, mais de l’extérieur, en effaçant donc les détails qui musicalement

comptent.

2) L’orientation du festival, qui pointe une réponse

possible aux problèmes de synthèse, me semble celle-ci : il convient aujourd’hui de réexaminer musicalement ces problèmes à distance

de toute technologie, non pas en l’ignorant, ou faisant fi des résultats

techniques conquis de haute lutte ces deux dernières décennies mais en

renouvelant le parti de coordonner

acoustique et musique du point surtout de la musique et non pas de l’acoustique

(c’est-à-dire d’une simple maîtrise technologique du son). Dit autrement, la

problématique qui semble ici s’esquisser serait d’orienter les expériences vers

un recours à des moyens musicaux traditionnels, non surdéterminés par le nouvel

appareillage technologique (ordinateurs et haut-parleurs).

La problématique, finalement, consisterait à dire : il

faut que la musique se réapproprie les réponses esquissées par la technique en

sorte de les remettre à l’épreuve de ses propres moyens. Ainsi s’il s’agit de

coordonner musique instrumentale et spatialité, il doit être possible de le

concevoir et de le faire avec les moyens propres à cette musique, en économisant

la lourdeur opacifiante des dispositifs électroniques (simulation de salles) en

sorte que ces moyens restent ainsi sous un contrôle plus étroit de leur fin musicale.

Et de même, s’il s’agit d’amplifier théâtralement le geste du musicien, il peut

être requis de le faire sans recourir aux capteurs de toutes natures mais par

un jeu directement chorégraphique en sorte de conquérir ainsi une nouvelle

dramaturgie, agie par la musique.

Finalement l’orientation de ce festival serait de déclarer

clos le temps d’un certain type de coordination acoustique-musique mettant la

technique au poste de commandement et d’ouvrir à un nouveau moment où la

coordination visée – la synthèse – procéderait de l’autorité de la musique, de

la composition, ultimement des œuvres et de leurs projets propres.

Je n’entends pas tout ceci comme un déni de l’expérience

technologique accumulée : l’intérêt de la technologie est, somme toute, de

débroussailler de nouveaux territoires sonores, de nouveaux champs problématiques,

à charge ensuite à la musique de les occuper, ce que la technologie ne saurait

faire (sauf à simplement meubler les territoires conquis de sonorités vacantes

et de pratiques inertes). Soit une thèse latente : la musique n’occuperait

véritablement de nouveaux territoires qu’en attestant de sa capacité à s’y

installer en économie de la technologie ayant servi à les dégager et à les

conquérir (un peu comme une politique prouve sa puissance propre en sachant

arrêter la guerre qui a été un moment sa « continuation par d’autres

moyens »…) [22].

Au total, ce festival déclarerait que la nouvelle séquence

de la recherche en matière de coordination (de « synthèse »)

acoustique-musique serait à la musicalisation des nouveaux champs (nouveaux

territoires sonores, nouvelles pratiques et problématiques,…) dégagés depuis un

quart de siècle par la technologie.

Et si ce diagnostic est le bon, quel musicien pourrait s’en

plaindre ?

–