Théorie des catégories

Alain Badiou (1993-1994)

Préliminaire 1

I 6

Questions sur le fascicule 6

1) Sur la logique classique :................................................................................................... 6

2) Sur la différence entre l’égalisateur et

l’épimorphisme :.................................................... 7

3) Sur la flèche identique...................................................................................................... 8

II 13

Quelques questions, encore, sur le fascicule 13

1) Sur la négation :.............................................................................................................. 13

2) Sur l’exponentiation :..................................................................................................... 13

Retour sur la question de l’ordre partiel. Sur la motivation

de l’examen de cette structure. 15

Rappels............................................................................................................................... 15

III 17

Ponctuation d’histoire de la philosophie 17

IV 22

V 34

VI 38

I 38

II 41

III 41

IV 42

VII 42

Préliminaire

Aujourd’hui, dans un premier temps, je ferai une mise au point conceptuelle de la stratégie de pensée en jeu dans ce long travail. Dans un deuxième temps, je préparerai ce que nous allons entamer dès que possible, et qui concerne la logique ; l’exploration de ce que veut dire qu’un topos est un univers qui immanentise sa propre logique, en en faisant une singularité de l’univers. La logique, dans cet univers, est une dimension intrinsèque de l’univers, spécifiable de façon singulière, au lieu de lui être extérieure. On va étudier de façon fine cette question-là.

Ensuite, pour l’essentiel, on va s’occuper de la question de l’infini. Qu’est-ce que l’infini dans le mode de pensée singulier qu’est la pensée catégorielle ? Étant entendu que dans les années précédentes, nous avons traité de l’identité et de la différence d’un côté, du vide de l’autre.

Cette année, nous parlerons de la logique comme telle et de l’infini (infini incluant cette chose tout à fait passionnante qu’est la théorie catégorielle du nombre).

Du point de vue des enjeux de la pensée :

Factuellement, on peut penser que la théorie des catégories et des topos s’est présentée, tend à se présenter, comme un dispositif global qui serait une alternative à la théorie des ensembles, c’est-à-dire comme une autre manière de fixer le cadre général dans lequel se déploient les concepts de la mathématique, et par conséquent aussi comme une autre méthode d’exposition de la mathématique. Contradiction qui était au départ mon hypothèse.

Selon la méthode consistant à placer la philosophie sous condition de phénomènes de ce genre, de cette situation, la philosophie doit savoir ce qui est en jeu pour elle-même dans cette situation. Lorsque la philosophie se met sous condition de phénomènes scientifiques de ce type, elle ne se met pas sous condition des discours scientifiques, mais sous condition des événements scientifiques.[1]

La thèse que j’ai été amené à soutenir, c’est qu’il ne s’agit pas de deux dispositifs concurrentiels du fondement de la mathématique. Du point de vue du philosophe, il apparaît qu’en réalité, il n’y a pas d’unité de plans entre les deux entreprises : elles ne sont pas deux stratégies pour fonder ou exposer les mathématiques. La visée propre de ces deux entreprises n’a pas la même assignation.

La théorie des ensembles est de l’ordre de la décision ontologique. C’est une véritable prescription décisoire quant à ce qu’est une pensée de l’être-en-tant-qu’être. La vocation immédiate de la théorie des ensembles est de décider un univers mathématique et de faire se mouvoir la pensée mathématique de l’intérieur de cet univers.

La théorie des topos est en réalité une théorie des possibles. C’est une description de possibilité. Son vecteur essentiel est de décrire ce que c’est qu’un univers possible, en retenant les prescriptions d’existence. La métaphore que j’utilise à cet égard est leibnizienne : l’entendement divin est composé de la totalité des univers possibles qui ne lui ek-sistent pas. Et Dieu crée un univers possible qu’il fulgure, selon la norme du meilleur univers possible (celui qui produit le maximum d’effets avec le minimum de causes). Donc, il y a la totalité virtuelle des univers dans l’entendement divin, et un univers qui existe, le meilleur.

On dira que la théorie des topos est la théorie de l’entendement divin, c’est-à-dire des univers possibles, et même de la classification des univers possibles, tandis que la théorie des ensembles est une décision d’univers. Elle en prescrit un, qu’elle crée, qu’elle fulgure.

En continuant la métaphore, on pourrait dire que la théorie des topos est une investigation du concept d’univers, donc une théorie des univers, tandis que la théorie des ensembles est une création d’univers, ce n’est pas une théorie d’univers -on peut même dire qu’elle n’a pas de concept d’univers -, mais une effectuation d’univers.

Ce point donne lieu à une confusion parce qu’il donne lieu à deux débats, en réalité différents, mais souvent confondus :

1) Est-ce que la mathématique est une théorie des possibles, ou est-ce qu’elle est une création d’univers ? Est-elle une investigation formelle des possibles, ou l’investigation d’un univers constitué ?

Vision logique et formaliste d’un côté, vision réaliste et intuitive de l’autre.

2) La théorie des ensembles est-elle le meilleur univers possible, au sens où Leibniz dit que le monde existant est le meilleur possible. Quelle est la proximité de la mathématique et de la logique ?

Dans les controverses, ces deux questions sont souvent mélangées. La thèse dans laquelle nous sommes est la suivante : il n’y a pas d’unité de plans. Elle se donne dans un critère très simple : la théorie des catégories est une pensée définitionnelle ; elle décrit, par définitions, les traits constitutifs de ce que c’est qu’un univers possible. Une définition ne décide rien, c’est un opérateur d’identification, qui ne décide rien quant à l’existence. La théorie des ensembles repose toute entière sur des axiomes qui, eux, décident quant à des existences.

Quels sont, dans une tentative pour penser l’être en tant qu’être, les rapports entre le possible et l’effectif ? Aussi bien le virtuel et l’actuel. C’est une question essentielle de toute l’histoire de la philosophie. Une des caractéristiques de la théorie des ensembles est qu’elle est entièrement dans l’actuel ; il n’y a pas de virtuel en elle.

La théorie platonicienne des Idées est une doctrine de l’actuel. La pensée est sous condition de l’existence en acte des Idées.

Dans le dispositif aristotélicien, ce qui est, la substance, est dans un rapport de la puissance et de l’acte. Il finit par y avoir un acte pur qui est dieu. Mais ce qu’il y a, c’est la réalisation de son acte immanent existant en puissance.

Deleuze est la plus forte pensée contemporaine de l’être comme actualisation. L’essence de l’être est le virtuel et pas l’actuel, pour Deleuze. Le cahot est la virtualité anarchique pure. Donc, tout est actualisation.

Dans ma pensée, il n’y a pas de virtuel. Le possible est lui-même une projection de l’actuel.

Le rapport théorie des ensembles/théorie des catégories est une matrice de cette discussion. C’est cette discussion sous condition mathématique, discussion qui, du coup, devient contemporaine, placée sous sa condition scientifique : la question de l’être, à l’épreuve du virtuel et de l’actuel.

La théorie des ensembles est une option ontologique. Cette option ontologique, en dépit du fait qu’elle soit souvent appelée platonicienne, est en réalité une option d’un matérialisme absolu, démocritéen, ou lucrétien, ou épicurien. Quels en sont les traits ?

- L’un n’existe pas. Donc, il n’y a pas de principe, pas de transcendance. Il y a un étalement multiple qui n’est jamais subsumable sous une figure canonique de l’un. Le multiple est toujours multiple de multiples. Donc le il y a pur est simplement dans la forme de la multiplicité. C’est un dispositif radicalement soustrait à l’univers appelé l’onto-théologie par Heidegger, dispositif historial de la métaphysique.

- Tout multiple est actuel , il n’y a pas de virtuel. C’est un trait aussi du matérialisme absolu. Ce qu’il y a, c’est du multiple, mais pas du multiple potentiel, mais du multiple actuel.

- Toute différence est assignable localement. Il n’y a pas de différence qui ne serait que globale -qui serait qualitative, non extensionnelle. Si deux ensembles sont différents, cela veut dire qu’il y a un élément qui est dans l’un et pas dans l’autre, et qui, à lui seul, atteste la différence. Il y a toujours un plan d’épreuve élémentaire de la différence.[2]

Ce qui est en jeu, c’est la doctrine des multiplicités. Dans le théorie des ensembles, il n’y a qu’un seul type de multiplicités : des multiplicités composées d’éléments, donc la différence entre deux multiplicités est une différence d’éléments.

Chez Bergson ou Deleuze, il y a des multiplicités qualitatives qui supposent une intuition globale de ce qu’elles sont. La multiplicité qualitative l’emporte sur l’autre, pour eux. La multiplicité ensembliste est une retombée analytique de la multiplicité qualitative.

- Il n’y a pas de fond, en théorie des ensembles. Les multiplicités ne sont pas dépendantes d’un fond, et donc il n’y a pas de fondement qui serait la pensée de ce fond. Il n’y a pas de grand animal, de désordre premier, derrière tout ça. Il n’y a que le vide. Il y a des multiples, et parmi eux, et en eux, il y a le vide. Il n’y a donc aucune dimension qualitative originelle. En deçà du multiple, il y a le vide, et rien d’autre. Ce que disaient les atomistes grecs. Ce vide est unique. Il n’y aurait aucun sens à ce qu’il y ait plusieurs vides. Cette unicité du vide en fait ce qu’on peut appeler un fond sans fond.

- L’infini n’est évidemment pas l’Un. L’infini va se présenter comme lui-même ramifié à l’infini en multiplicités singulières. L’infini c’est une propriété possible pour les multiples.

La théorie des ensembles banalise absolument l’infini, au sens où elle le sépare absolument de l’Un.[3] L’infini n’est en rien principiel, dans la théorie des ensembles.

En quoi consiste la pensée de l’être, si elle est pensée d’un univers ainsi constitué ? La pensée, dans cet univers, c’est la mathématique, en tant qu’elle fonctionne dans son cadre ensembliste. Ce qui est pensé, c’est le pensable de cet univers-là.

La maxime est très simple : la mathématique revient, pour l’essentiel, à désenchevêtrer des multiplicités, de manière à faire apparaître l’identité multiple de ces multiplicités. C’est une résolution au sens chimique. Ce qui crée l’opacité, c’est l’enchevêtrement, la surimposition des multiples. La démonstration est une monstration des multiplicités enchevêtrées.

Quel est le mouvement propre de la mathématique ainsi définie ? Qu’est-ce qu’on appelle couramment un objet mathématique ? Un objet sous prescription ensembliste ? Un objet, c’est une multiplicité complexe.

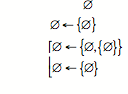

Ex : qu’est-ce que le nombre 3, sous prescription ensembliste ?

C’est :

![]()

La seule marque constante, c’est le vide. Après, on a des opérations et des ponctuations. En théorie des ensembles, un objet, ultimement, c’est des occurrences du vide, tissées par des opérations et des ponctuations.

Donc, un objet mathématique, c’est une multiplicité dont il y a sens à dire qu’elle est tissée du seul vide. Raison fondamentale pour laquelle les objets sont sans qualité, radicalement.

Si on veut dissoudre le 3, par exemple :

L’analyse des objets ne donne aucuns ingrédients qualitativement différents les uns des autres. On ne trouve rien qui soit différencié. Par voie de conséquence, l’univers mathématique est homogène en ce sens-là. C’est un univers qui est ontologiquement absolument homogène, et par ailleurs, opératoirement complexe.

Que va-t-on appeler une structure ? C’est un type d’enchevêtrement de multiplicités, définissable. Ce n’est pas un existant, c’est un type possible d’enchevêtrements. C’est déjà une possibilité.

Quand on dit que la mathématique pense ces choses-là -les objets et les structures -, à travers quels types de procédures le fait-elle ? On peut en identifier cinq. Appelons cela des théorèmes, au sens de la pensée démonstrative en travail. Il y a :

1) Des théorèmes d’existence : telle multiplicité complexe doit exister, elle est contrainte à l’existence par la prescription d’univers en son entier. C’est de l’ordre de la contrainte. Si cette multiplicité n’existait pas, l’univers serait anéanti : il serait inconsistant. Ce sont des théorèmes qui engagent quelque chose de l’univers en son entier, mais testé en un point. Tout théorème d’existence est un plan d’épreuve local de la modalité de l’univers.

2) Des théorèmes de dimension : un objet se voit assigné une dimension nécessaire. L’univers étant ce qu’il est, l’objet doit avoir telle dimension (être fini, être infini, être de telle infinité ...). Ex : le théorème sur les nombres premiers dans la mathématique grecque : les nombres premiers constituent nécessairement un ensemble infini.

Dans les deux cas, c’est très lié à l’univers dans son ensemble. Il s’agit de démonstrations par l’absurde.

3) Des théorèmes de présentation : tout enchevêtrement d’un type donné est isomorphe à un de ses cas. D’un point de vue structurel, il y a un cas du type qui les exprime tous. Il y a désenchevêtrement de la multiplicité, au sens où le type d’enchevêtrement se laisse présenter dans un cas, dans un objet. On présente la structure dans un cas. Le cas est métonymique, il vaut pour le type.

Ex :

• un groupe quelconque peut être présenté comme un groupe de substitution.

• une algèbre de Boole se laisse présenter comme algèbre des parties d’un ensemble (théorème de Stone).

Le désenchevêtrement se fait par singularisation.

4) Des théorèmes d’identification : des objets, des structures ont en commun une formule, ou un trait, qui les identifie comme étant de la famille en question. Le théorème est la découverte d’une formule d’identification.

En un certain sens, les équations des familles de courbes sont de ce type, ou les groupes, associés à des topologies, par exemple à des nœuds.

Le désenchevêtrement est de caractère formulaire. Trouver la formule du lieu, pour reprendre Rimbaud.

5) Des théorèmes de décomposition : une structure se laisse analyser en combinaisons de structures plus simples.

La mathématique, c’est cet ensemble d’opérations de pensée, en tant qu’elle pense. Elle procède sur une ligne de désenchevêtrement qui s’attaque à des questions d’existence, de dimension, de présentation, d’identification et de décomposition. Contraindre à être, énoncer quelle est la dimension multiple dont il s’agit, présenter le type dans un cas, identifier des réseaux complexes, décomposer des ensembles structuraux : telle est la phénoménologie élémentaire de l’activité pensante mathématicienne sous prescription ensembliste. Tendanciellement, il s’agit de désopacifier l’univers. C’est une éclaircie. Établir des clairières de l’être, par des procédures qui visent à une simplicité typique.

Mais si on désenchevêtre complètement, on voit apparaître le vide, tendanciellement, et parce que c’est homogène. Il y a l’être dans la multiplicité des étants. Il y a l’être : cela fait venir le vide, l’imprésenté.

L’activité mathématicienne est une éclaircie de la présentation sous une norme le plus souvent ineffective, qui est celle de l’imprésenté, à savoir le vide. La pensée mathématique consiste toujours à tirer la complexité vers son vide propre. La mathématique active, sous prescription ensembliste, est polarisée par l’imprésenté, polarisation le plus souvent ineffective.

La théorie des catégories n’est nullement une prescription d’univers. Il faut plutôt la concevoir comme un dispositif expérimental, un montage dont le but est de spectrographier des décisions ontologiques. Ce spectre est constitué du point des contraintes logiques, intérieures à une décision ontologique. A ce point essentiel, que les contraintes logiques en question demeurent en général inaperçues de l’intérieur de la décision. Le dispositif expérimental fait voir ce que la décision ne permet pas de voir et qui lui est cependant intérieur.

Cela a à voir avec la distinction de Wittgenstein entre montrer et dire. Wittgenstein définit la logique comme ce qui se montre dans la proposition, mais ne se laisse pas dire en forme de proposition. Il y a un montrer quelque chose qui est en jeu dans le dire, mais qui n’est pas dicible.

On pourrait dire que la théorie des topos montre ce qu’une décision ontologique ne peut pas à proprement parler dire, bien que ça lui soit immanent. De ce point de vue là, la théorie des catégories n’est pas un dire du dire. Elle n’est pas un langage de la théorie des ensembles -puisque, pour elle, la théorie des ensembles n’est qu’un cas -. Par contre, elle montre quelque chose qui, dans la théorie des ensembles, n’est pas dit, et qui, cependant, la contraint. De ce point de vue là, la théorie des topos est un appareil de monstration, qui montre quelque chose des décisions ontologiques possibles, sans qu’elle le vise au même sens du dire dans la théorie des ensembles.

C’est une des raisons pour lesquelles la théorie des catégories est d’essence géométrique, parce que sa véritable destination est de montrer, et l’espace de cette monstration est d’inspiration géométrique, au sens très large de visant à montrer. «Ce qui est impossible à dire, il faut le taire», mais on peut le montrer, en silence. On pourrait dire : la théorie des catégories, c’est le silence de la théorie des ensembles ; un dispositif où on la montre. Cet indicible propre, c’est sa logique. La théorie des topos est un lieu de monstration, à certains égards silencieux, de l’indicible des décisions ontologiques.

Cela ne construit pas une rivalité, pas plus que chez Wittgenstein, le silence n’est en rivalité avec le dire. La destination du silence, qui est le montrer, est irréductible au dire.[4]

On peut distinguer neuf points qui fixent l’allure générale de cette opération de montage d’un dispositif expérimental de monstration de ce qui ailleurs est démontré :

1- On part des configurations les plus pauvres de tout univers possible : c’est le concept de catégorie où on n’a que des objets et des liaisons entre objets.

2- On spécifie, on définit, les configurations, les opérations qui peuvent donner à un univers une certaine densité et une certaine extension. Donc, toute une série d’opérations possibles, avec un opérateur général très fiable : l’idée de limite d’une configuration finie ; quelques objets, ou quelques liaisons entre objets.

C’est ce qu’on peut appeler l’ensemble des concepts locaux de l’univers.

3- On va fixer la détermination immanente de l’ordre général de l’univers, de son filtrage, de ce qui décide sa logique globale, de ce qui fait que cet univers a un ordre logique immanent. C’est le concept d’objet central, ou de classifieur de sous-objet, et de tout ce qui s’y rattache. C’est le lieu de l’univers où se décide quelque chose quant à son statut global.

4- Avec 1, 2, et 3, on peut disposer d’un concept de ce que c’est qu’un univers pour toute pensée possible de l’être-en-tant-qu’être. C’est le concept de topos.

5- On peut procéder, dès ce moment, à l’analyse -c’est-à-dire à la mise en disposition -des catégories les plus essentielles de toute ontologie possible.

Ex : on va pouvoir examiner à partir du concept de topos :

• le statut de l’identité : identité intrinsèque ou extrinsèque ; identité fixe ou identité fuyante (à un isomorphisme près) ; singularisante ou classifiante,

• le statut de la différence : principalement à travers la question de son assignation locale ou pas. C’est la question du qualitatif qui est en jeu,

• le statut du vide : intrinsèque ou purement positionnel (au regard de ce qui sera défini comme plein) ; unique ou multiple,

• le statut de l’infini : forme thétique -problème de l’existence ou de la non-existence de l’objet nombre dans un topos -, et question de l’infini actif -de l’axiome de choix -.

6- Examiner, penser les caractéristiques logiques des univers possibles, et tenter une classification de ces caractéristiques. Cela passe par la théorie de la machinerie logique dans les topos, étroitement liée à l’objet central. Étude du langage interne d’un topos. Étude puissamment algébrique, dont les clefs sont l’algèbre de Boole, et l’algèbre de Heyting.

7- Traiter les corrélations logico-ontologiques. C’est confronter 5 et 6. Poser des questions comme : si l’univers a telles ou telles caractéristiques ontologiques, quelles sont nécessairement ses caractéristiques logiques ou l’inverse ?

C’est tout le travail d’Aristote dans le livre g de la Métaphysique, sous une forme rigoureuse. C’est une élucidation rétroactive de débats philosophiques considérables.

8- Examiner la confrontation des univers possibles : y a-t-il des hiérarchies d’univers ? des corrélations d’univers ? des univers dont les éléments sont eux-mêmes des univers ? Quel est le régime de la compossibilité des univers possibles ?

Descriptif de l’univers des univers. Cosmologie du possible. Théorie des foncteurs et théorie des transformations naturelles.

9- Mettre à profit le concept de topos pour penser le géométrisme dans la pensée. Qu’est-ce qu’une pensée géométrisante ? Étudier les possibles de la topologie de l’être. L’être comme site. Site est un concept catégoriel. Tenter de penser la géométrie de la logique.

Nous commencerons par des questions. Après, je ferai une

préparation pour le traitement du point proprement logique, par la présentation

du concept d’algèbre de Boole.

I

Questions sur le fascicule

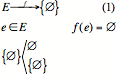

1) Sur la logique classique :

On appelle logique de type classique fondamentalement une

logique qui admet le principe du tiers exclu, c’est-à-dire une logique qui

considère comme universellement vraie la forme générale de l’énoncé ![]() . Ce qui veut plus précisément dire que, étant donné un

énoncé quelconque, susceptible d’avoir une valeur de vérité, la logique

classique admet que ou bien il est vrai, ou bien sa négation est vraie. Ceci de

manière universelle, c’est-à-dire quelle que soit la signification de p, et quelle

que soit la valeur de vérité qu’on attribue à p.

. Ce qui veut plus précisément dire que, étant donné un

énoncé quelconque, susceptible d’avoir une valeur de vérité, la logique

classique admet que ou bien il est vrai, ou bien sa négation est vraie. Ceci de

manière universelle, c’est-à-dire quelle que soit la signification de p, et quelle

que soit la valeur de vérité qu’on attribue à p.

Disons que, de manière générale, on appellera logique non-classique -mais la spécification la plus connue des logiques non-classiques est la logique dite intuitionniste -, les logiques qui n’admettent pas l’universalité du tiers exclu. Des logiques qui admettent qu’il peut exister des énoncés p qui ne sont pas vrais sans que pour autant leur négation soit vraie.

Finalement, une bonne partie de la question porte sur la négation,

c’est-à-dire sur le sens qu’on donne à la négation : le tiers exclu

affirme une certaine sorte de liaison entre p et ![]() ; on est contraint à l’un ou l’autre : disons que

ça sera le sens classique de la négation. Dans les logiques non classiques, la

négation ne dessine pas le même rapport entre l’affirmation et sa négation.

; on est contraint à l’un ou l’autre : disons que

ça sera le sens classique de la négation. Dans les logiques non classiques, la

négation ne dessine pas le même rapport entre l’affirmation et sa négation.

Une conséquence de la plus extrême importance, c’est qu’en

logique classique, on peut raisonner par l’absurde ; démontrer p en

démontrant qu’on n’a pas ![]() .

.

En logique non-classique, le raisonnement par l’absurde n’est pas valide. Ce qui veut dire que vous devez démontrer p directement. C’est pour ça que les logiques non-classiques sont associées très souvent aux preuves constructives. Ceci est une différence considérable.

Ceci a une incidence très importante sur les démonstrations existentielles. En logique classique, on peut démontrer une existence en montrant que la non-existence entraîne une contradiction. Si vous voulez démontrer l’existence d’un énoncé qui a la propriété p, vous montrez qu’il est absurde qu’aucun ne l’ait. On démontre qu’il en existe un, mais sans le montrer. Vous ne savez pas qui c’est. Ce type de démonstration d’existence est très fréquent en logique classique. Il n’est pas admis en logique intuitionniste. Ce qui veut dire qu’en logique intuitionniste, vous ne pouvez démontrer qu’il existe x tel que p(x) qu’en en montrant un qui a la propriété p. Vous devez absolument trouver un terme identifiable à propos duquel vous devez démontrer qu’il a effectivement la propriété p. En logique intuitionniste, la preuve d’existence devra être constructive.

Il est clair que dans un univers intuitionniste, il existe beaucoup moins de choses. Parce que, à proprement parler, ne sont admises à l’existence que celles dont vous avez pu construire un cas d’existence.

2) Sur la différence entre l’égalisateur et l’épimorphisme :

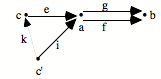

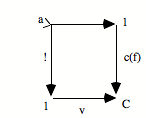

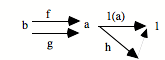

L’épimorphisme :

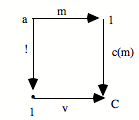

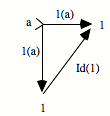

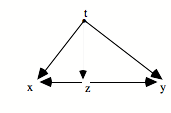

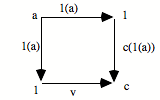

![]()

Cette situation catégorielle -deux objets, deux flèches parallèles -, c’est une situation fondamentale parce que c’est ce qu’on pourrait appeler l’atome de différence. Pourquoi ? Parce que, dans l’univers catégoriel, ce qui importe, ce sont les flèches, fondamentalement. C’est ça qui est l’élément central de la pensée catégorielle. Les objets, au départ, ne sont que de simples lettres. Et nous savons que nous ne pouvons donner sens aux objets, qu’à partir des flèches qui y arrivent, ou qui en partent. C’est une pensée qu’il faut avoir tout à fait à l’esprit. On peut le dire philosophiquement : la pensée catégorielle c’est une pensée où l’identité est subordonnée à l’action, au rapport. Le rapport est premier, l’identité est seconde -c’est son inspiration essentielle. Ce qui est important, c’est de savoir ce que c’est que deux flèches différentes. Or quelle est la situation élémentaire dans laquelle deux flèches peuvent être appréhendées comme différentes ? C’est quand elles ne diffèrent pas par leurs objets. Or, deux flèches parallèles sont deux flèches qui ont la même source et la même cible. Donc, elles ne se différencient pas par les objets qu’elles impliquent. L’une comme l’autre agit de a vers b.

On sait que la question de la différence est une question ontologique décisive. Donc, disons-le comme ça, l’ontologie catégorielle va reposer sur un certain concept de la différence, comme toute ontologie, et ce concept de la différence c’est la question de la différence entre deux flèches. Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que nous n’avons pas de moyen de différencier deux flèches sans avoir recours à d’autres flèches. Toute différence, dans l’univers catégoriel, est une différence active. Au sens strict, il n’y a pas au départ de différence objective, de différence par les objets. Comment savoir que f et g sont différentes, puisqu’on ne le sait pas par les objets ? Vous voyez que ça interroge la nature de l’action elle-même : f et g doivent être telles que la nature intime de l’action qu’elles représentent diffère. Et cela comment ça peut s’examiner ? Par la façon dont ces actions s’insèrent dans d’autres actions. La différence doit forcément être rapportée à une action différenciante ; elle se combine avec d’autres de manière différente. C’est toujours dans un mouvement d’action que je peux saisir une différence. C’est là qu’interviennent l’épimorphisme et le monomorphisme comme préservateur et conservateur des différences supposées entre flèches.

Considérons maintenant une flèche e qui part de c vers a. Je dirai que cette flèche est

un épimorphisme si elle ne peut pas, elle, être ce qui introduit une différence

entre f et g. Ce qui veut dire que si ![]() , alors c’est

que f et g étaient déjà différentes. e n’a pas pouvoir de différenciation entre f et g ; et en même

temps, on dira que e préserve la différence, parce que e agit avant.

, alors c’est

que f et g étaient déjà différentes. e n’a pas pouvoir de différenciation entre f et g ; et en même

temps, on dira que e préserve la différence, parce que e agit avant.

Cela est le point conceptuel à retenir : e est un épimorphisme si, à chaque fois que je le combine à deux flèches parallèles, j’obtiens de la différence s’il y en avait déjà. Cela, c’est un premier concept opératoire sur la question de la différence.

Notez que cet énoncé ne me dit pas si, ou non, ![]() , parce que c’est un

énoncé de type si...alors.

, parce que c’est un

énoncé de type si...alors.

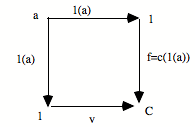

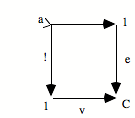

Maintenant l’égalisateur.

Nous partons, si je puis dire, de la même situation :

deux flèches parallèles. Un égalisateur, c’est d’abord une flèche qui égalise

en effet f et g au sens où ![]() . Supposons que f soit

différent de g, l’égalisateur est ce qui supprime cette différence, en imposant

que

. Supposons que f soit

différent de g, l’égalisateur est ce qui supprime cette différence, en imposant

que ![]() . C’est pour ça

qu’on l’appelle l’égalisateur : il crée de l’égalité là où, peut-être, il

y avait de la différence.

. C’est pour ça

qu’on l’appelle l’égalisateur : il crée de l’égalité là où, peut-être, il

y avait de la différence.

Être un épimorphisme, c’est une propriété intrinsèque de la flèche, c’est la propriété de préserver toute différence qui lui est proposée. Tandis que l’égalisateur n’est l’égalisateur que de deux flèches bien déterminées. Cela ne veut rien dire «égalisateur en soi». Égalisateur est une propriété relative : un égalisateur annule une différence particulière, c’est un peu comme une opération.

Le rapport à la différence n’est pas le même :

l’égalisateur est, globalement, un opérateur de suppression de la différence,

alors que l’épimorphisme est un opérateur de préservation de la différence, et

donc aussi d’investigation de la différence : si ![]() , on peut en déduire

que f et g sont différentes.

, on peut en déduire

que f et g sont différentes.

On ne peut pas trouver un «inégalisateur» ! Ceci indique la dissymétrie fondamentale entre l’identité et la différence. C’est un point philosophique capital. Si c’est identique, toute combinaison va identifier cet identique. Tandis que si c’est différent, il n’est pas vrai que toute combinaison va conserver cette différence. Si vous combinez deux choses identiques à une même troisième, vous retrouvez de l’identique. C’est toute la différence entre Parménide et Hegel, après tout ! Parménide, c’est une ontologie de l’identité, et l’ontologie de l’identité, elle est identifiante sur elle-même. Dès qu’on essaie de combiner l’identique, on ne trouve jamais la différence. Tandis qu’effectivement, à partir de la différence, Hegel se fait fort de construire l’identité. C’est parce que vous pouvez égaliser les différences, par simples combinaisons. Alors que par strictes combinaisons, vous ne pouvez pas différencier de l’identique. Cela c’est une idée très profonde. Si vous voulez différencier de l’identique, il faut que, d’une certaine manière, il ait la différence en lui-même. La différenciation de l’identique suppose une immanence de la différence. C’est précisément cette immanence de la différence que Hegel appelle la négativité. Donc, si vous avez en immanence de la différence, vous allez pouvoir différencier de l’identique, et en réalité toujours, d’une certaine manière, parce que la différence était déjà là. Tandis que si vous n’avez que l’identique -et cela, c’est l’impasse parménidienne -, vous ne pouvez pas le différencier. L’identique s’identifie lui-même. Et il est toujours possible de restituer de l’identité à partir de la différence, mais il n’est pas vrai que l’on puisse toujours restituer de la différence à partir de l’identique.

On le voit là très schématiquement : vous pouvez avoir un égalisateur, mais vous ne pouvez pas avoir le contraire de l’égalisateur. Il ne peut pas y avoir d’«inégalisateur» parce que si on travaille sur de l’identique, en combinatoire, avec un troisième terme, on va retrouver de l’identité.

3) Sur la flèche identique

![]() , on ne sait pas ce que c’est. C’est une simple lettre

au départ. Ça va, petit à petit, si je puis dire, être rempli par les actions

qui le concernent.

, on ne sait pas ce que c’est. C’est une simple lettre

au départ. Ça va, petit à petit, si je puis dire, être rempli par les actions

qui le concernent.

Encore une fois, cela c’est une disposition philosophique,

cette idée qu’une identité n’a pas d’immanence. C’est-à-dire qu’une identité ne

se laisse penser qu’à partir de ce qui l’affecte. C’est l’idée de la priorité

absolue du rapport sur l’identité. Donc, on va petit à petit apprendre des

choses sur un objet exclusivement à partir des flèches qui le concernent. Ce

qui nous intéresse, par conséquent, concernant ![]() , c’est les flèches. Et si nous voulons parler d’une flèche

qui va de

, c’est les flèches. Et si nous voulons parler d’une flèche

qui va de ![]() vers

vers ![]() , une flèche interne, si je puis dire, nous pouvons très bien

marquer

, une flèche interne, si je puis dire, nous pouvons très bien

marquer ![]() deux fois ;

ça n’a pas d’importance, parce que l’identité de

deux fois ;

ça n’a pas d’importance, parce que l’identité de ![]() n’est pas indicative

de quoi que ce soit. Cela, c’est le diagramme géométrique de la pensée, qui

n’est pas exactement la pensée elle-même. Dans le tracé diagrammatique, on peut

créer des écarts commodes, à condition de se souvenir qu’ils n’ont pas de sens

ontologique. Il faut décoller le diagrammatique de l’ontologique.

n’est pas indicative

de quoi que ce soit. Cela, c’est le diagramme géométrique de la pensée, qui

n’est pas exactement la pensée elle-même. Dans le tracé diagrammatique, on peut

créer des écarts commodes, à condition de se souvenir qu’ils n’ont pas de sens

ontologique. Il faut décoller le diagrammatique de l’ontologique.

Vous verrez à quel point, au fur et à mesure qu’on avance dans cette pensée, la question du rapport entre le géométrique et l’ontologique est fondamentale, parce qu’en réalité la question philosophique sous-jacente, comme toujours, c’est la question du rapport entre ontologie et logique, et en réalité le diagrammatique est la géométrie du logique, pas de l’ontologique. On l’a dit la dernière fois, cet ensemble de recherches va culminer dans cette question : quels sont les liens intimes entre géométrie et logique ?

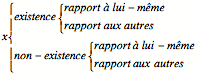

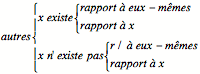

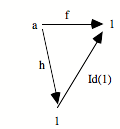

Il peut exister de ![]() vers

vers ![]() , d’autres flèches que l’identité. C’est un point

élémentaire, mais qui est d’une importance considérable. Ce qui est exigé,

c’est qu’il y ait l’identité de

, d’autres flèches que l’identité. C’est un point

élémentaire, mais qui est d’une importance considérable. Ce qui est exigé,

c’est qu’il y ait l’identité de ![]() . Mais il peut exister d’autres flèches de

. Mais il peut exister d’autres flèches de ![]() vers

vers ![]() . Nous avons à nous-mêmes des rapports multiples qui ne sont

pas forcément de type identitaire. Donc, c’est une idée au fond intuitive, qui

est là généralisée.

. Nous avons à nous-mêmes des rapports multiples qui ne sont

pas forcément de type identitaire. Donc, c’est une idée au fond intuitive, qui

est là généralisée.

L’identité est une action nulle. Mais on pourrait réfléchir longtemps sur cette idée d’action nulle. Par exemple : est-ce que le cogito cartésien est une action nulle ? C’est une question très intéressante. Le cogito est bien une flèche de je vers je, donc de a vers a. «Je pense» est une affection de la pensée par elle-même dans la modalité de la représentation de son identité pure. Donc, on pourrait dire que le cogito est la flèche identique de la pensée. La question de savoir si c’est une action nulle, signifierait que quand on pense quelque chose, le combiner au cogito ne donne rien de plus. C’est-à-dire qu’il n’y a pas de différence entre «je pense à cette table» et «je pense que je la pense».

Cela a donné lieu à des débats interminables dans l’histoire de la philosophie. Vous trouvez de longs développements chez Sartre, là-dessus ; la question de savoir si la conscience de soi, dans le mode sur lequel elle accompagne la conscience de quelque chose, est une flèche nulle ou pas, pour le dire dans ce langage. La question de la théorie de la conscience, en particulier la théorie de la conscience de soi, c’est largement la question de savoir si c’est en réalité une flèche identitaire ou pas, c’est-à-dire si c’est une action nulle ou pas. On pourra dire : le «je pense» accompagne toutes mes représentations, mais comment ? Comme action nulle justement. Donc ce qui va singulariser dans les rapports, ici, de a à a, mais dans le cas cartésien du rapport de je à je, c’est la question de savoir si c’est une action nulle ou pas. Ça porte sur : quels sont les rapports exacts entre pensée et pensée de la pensée ?

Personnellement, je ne pense pas que le cogito est une action nulle.

On peut considérer la flèche identitaire comme un cas particulier de l’épimorphisme. Elle est d’ailleurs aussi un monomorphisme, ce qui veut dire qu’elle est aussi un isomorphisme... On retrouve cette plasticité de l’action nulle. A partir du moment où une action est nulle, elle a beaucoup de propriétés. Ce n’est pas l’infini qui a beaucoup de propriétés !

La flèche identique a un intérêt tout à fait particulier, c’est qu’elle est la figure de l’arrêt. On dit action nulle, mais on pourrait aussi bien dire : point d’arrêt de l’action. La flèche identique supporte, dans l’univers catégoriel, la théorie de la non-action. Vous ne pouvez pas avoir un univers où ce qui compte ce sont les actions, sans avoir aussi une théorie de la non action. Et comme tout est flèche, cette non-action doit elle-même être flèche : c’est la flèche identique. Donc, chaque fois que ça arrive à une flèche identique, c’est comme si ça s’arrêtait, puisque c’est comme avant. On peut aussi dire que c’est une espèce de ponctuation. On peut aussi dire qu’elle identifie l’objet comme se rapportant à lui-même de façon nulle. Il faut qu’il y ait l’action qui n’agit pas.

On pourrait réfléchir, à partir de cette matrice, sur la corrélation chez Descartes du «je pense» et du doute. Après tout, le doute cartésien c’est la suspension de la validité de toute opération particulière de la pensée. Toute opération particulière de la pensée, je la suspends comme n’ayant pas de garantie de validité. Je suspends tout, jusqu’aux vérités mathématiques. Et qu’est-ce que je vais trouver ? Le résidu inactif, c’est-à-dire non opératoire de la pensée, qui est le «je pense» comme tel. Notez bien que le «je pense» est constitutivement chez Descartes le «je ne pense rien» ; car si c’était la pensée de quelque chose, elle serait frappée par le doute, parce que le quelque chose est frappé par le doute. Donc, le doute cartésien c’est l’opération du «je pense», rendue inactive jusqu’au point où il n’y a plus que le «je pense» comme non-opération en réalité, c’est-à-dire comme simple rapport à soi inactif, ne donnant rien que l’opération qui n’opère pas. Qu’est-ce qui reste à la pensée quand elle ne pense rien ? Il lui reste son identité, mais cette identité est inactive, en même temps. C’est tout le problème du cogito.

Platon, lui, soutient, que si on ne pense rien, on ne pense pas. Et donc, il n’y a pas de «je pense». Platon n’aurait pas admis la conclusion cartésienne. Il aurait dit : si on supprime à la pensée tout le principe d’être qui en soutient l’exercice, il n’y a plus rien. En tout cas il n’y a pas de pensée. Donc, le «je pense» pur n’existe pas. Toute l’astuce cartésienne est d’introduire à l’idée qu’il peut exister une opération qui n’opère pas, une pensée qui ne pense rien.

Catégoriquement, on peut dire : on se donne la possibilité d’une action qui n’agit pas. Mais vous voyez que c’est toujours lié à la question de l’identité, parce que vous sortez du tissu des rapports. Il n’y a pas vraiment rapport à quoi que ce soit. Le «je pense» est une catégorie à un seul objet, à une seule flèche. C’est la plus petite des catégories possibles après la catégorie vide. On pourrait dire que Descartes part d’une catégorie complète, d’un topos, et puis c’est comme si tout ce qui est réseau relationnel était suspendu à partir d’un point. Donc l’univers est en fait suspendu, c’est-à-dire l’ensemble des relations extrinsèques entre objets. Ce que Descartes va dire, et que le catégoricien dira aussi, c’est : il reste quant même une catégorie. Il reste un univers.

C’est cette démarche que Platon n’admettrait pas parce qu’il dirait que quand on en vient à réduire la dernière relation, ceci même s’effondre.

4) Un exercice de pensée qui est un exercice philosophique central est de s’habituer à raisonner en différenciant exactement ce que l’on fait de l’intérieur d’un univers, et ce qui, en fait, est fait de l’extérieur de cet univers. Je sais que les considérations d’immanence et de transcendance sont fondamentales en philosophie. Il y a un moment où il faut les exercer sur des choses effectives ! Si l’on conçoit un topos comme un univers catégoriel, il y a ce qui existe pour un habitant du topos. Il faut s’habituer à devenir un tel habitant.

De très nombreux problèmes, non seulement mathématiques mais ontologiques fondamentaux, résultent de la figure de rapport : comment prendre mesure de ce qui se pense de l’intérieur d’une figure de l’être ? Comment peut-on éclairer cela dans une fiction d’extériorité ? Toute transcendance est une fiction -c’est ma thèse. Lorsque vous opérez en transcendance par rapport à l’univers, vous êtes en train de vous installer dans un point fictif, fiction qui n’a d’intérêt que si elle éclaire l’immanence. Car seule l’immanence est réelle.

Par exemple, la logique d’un topos est classique ou non-classique. Prenons un habitant qui habite un topos dans lequel la logique est non-classique. Il ne sait pas que sa logique est non-classique. Il ne le sait pas parce que c’est sa logique, tout simplement. Donc, il n’a aucun moyen de confronter sa logique à une autre, parce que pour en avoir une autre, il faudrait examiner ce que c’est qu’un univers non classique. Mais s’il y a un autre univers, l’univers n’est pas un univers. Ce n’est donc que par une fiction de transcendance que nous, nous pouvons dire : dans telle et telle condition, l’univers est classique, dans telle et telle condition, il est non-classique. A ce moment-là nous sommes dans l’entendement de Dieu-Leibniz ; nous comparons des possibles. C’est très important. Parce qu’il faut bien voir que les prescriptions d’univers saisies de manière immanente sont sans alternative.

En théorie des ensembles, un point typique de cela, c’est la cardinalité d’un univers. Il est absolument impossible d’énoncer, de l’intérieur d’un univers, que l’univers est dénombrable, c’est-à-dire que la taille d’un univers est précisément ce qui n’est pas perceptible de l’intérieur. Nous-mêmes, comme habitant de cet univers, nous le représentons comme totalité par des opérations qui sont fictives, nécessairement. Ce sont des fictions de transcendance dans l’immanence.

Le problème fondamental est celui de l’articulation entre immanence et transcendance : de savoir comment de l’intérieur de l’immanence, on peut bâtir des fictions de transcendance, et comment de l’intérieur d’une fiction de transcendance, on peut procéder à une investigation en immanence. Ce qui compte, c’est la circulation entre les deux, ce n’est pas l’opposition simple.

Ne pas savoir ce qu’on ne peut pas dire : telle est la caractérisation d’une situation immanente. Problème central chez Wittgenstein : ce n’est pas le tout de parler de l’indicible, mais comment on sait ce qu’on ne sait pas. Si, comme le dit Wittgenstein, les limites de mon monde sont les limites de mon langage, on tombe très vite dans les paradoxes de l’immanence à l’univers si on veut parler de l’indicible. Même en non-langage. La métaphore du silence n’est pas entièrement satisfaisante, parce que se taire, oui, mais quand ? Puisque la limite est, par définition, ce qu’on ne rencontre pas.

La méthode, par rapport à l’immanence, est une méthode de

saturation. La bonne règle, c’est que, tant qu’on peut rester immanent, on le

reste. Mais il arrive qu’aller plus loin dans l’immanence elle-même exige une

fiction de transcendance. L’apparition de toute fiction de transcendance

intéressante est une preuve de l’impasse de l’immanence.

Nous allons aujourd’hui penser un peu sur la notion, ou sur le concept d’ordre ; c’est-à-dire sur la relation d’ordre.

Je voudrais dire en préliminaire que cette question de la relation d’ordre est absolument fondamentale et qu’elle joue en mathématiques, mais finalement dans tous les réseaux et dans tous les modes de circulation de la pensée de l’être, un rôle extraordinairement versatile, multiforme ; à la fois complexe, ramifié, différencié... Le nombre d’endroits où on la trouve est extraordinaire.

Un des buts de l’élucidation d’univers que représente la théorie des catégories sera aussi de nous faire comprendre pourquoi finalement. Qu’est-ce qui, du point de vue de la pensée, est réellement en jeu dans la notion générale de structure d’ordre ?

Deux exemples opposés. Un en théorie des ensembles, où la structure d’ordre joue un rôle décisif, par exemple dans le théorème de Cohen, donc au comble des problèmes, si je puis dire, métaphysiques de la théorie des ensembles. Et puis, comme nous aurons l’occasion de le voir, en théorie des catégories ça joue aussi un rôle tout à fait fondamental, dans, notamment, la logique, la théorie élémentaire du sous-objet, et dans la théorie de l’objet central.

L’élucidation de ce qui est en jeu dans cette notion n’est pas du tout simple -nous y reviendrons longuement -, et aujourd’hui, je voudrais simplement présenter un tout petit matériel qui vous permettra d’y réfléchir par vous-mêmes, et de tisser quelques ponts entre des domaines apparemment très différents.

Commençons par le plus simple. Qu’est-ce que c’est qu’une relation d’ordre ? C’est une relation qui obéit aux propriétés suivantes :

- réflexivité : x ≤ x

- transitivité : si x < y et y < z, alors x < z

- antisymétrie : si x < y et y < x, alors x = y

Une relation d’ordre est une relation qui a ces trois propriétés. Ces trois propriétés, qui caractérisent la relation d’ordre dans son sens le plus général, qu’est-ce qu’elles ont de particulier ?

Il y a un élément de réflexivité qui signifie que c’est une relation qui, si je puis dire, subsume, inclut, l’égalité. Ce qui est marqué dans le dessin même de la relation : x est en relation avec x par cette relation.

Deuxièmement, c’est une relation qui se propage. Il y a un élément de propagation. Si x est lié à y, et que y est lié à z, alors x est lié à z. Élément que dit assez bien la transitivité ; elle transite, cette relation, elle pivote sur ses moyens termes, sur des termes intermédiaires.

Et troisièmement, ça redit un peu les deux. Si x < y et y < x, alors c’est qu’en réalité c’est les deux mêmes.

Donc, en fin de compte, il y a deux idées dans la relation d’ordre, et deux seulement : il y a une subsumption de l’identité, et l’idée du transit sur le point pivot intermédiaire.

Il y a une chose très importante, bien qu’elle soit toute simple, c’est que lorsqu’on dit : il y a une relation d’ordre sur un ensemble, on ne veut pas nécessairement dire que tous les termes sont reliés par la relation. On veut simplement dire : cette relation est définie dans cet ensemble, il y a des termes qui sont plus petits que d’autres, mais il peut parfaitement y avoir des termes incomparables. Cela est un point dont il faut se souvenir. Aucun de nos axiomes ne nous oblige à ce que, étant donnés x et y, on ait forcément x < y ou y < x. Ils peuvent ne pas être liés par la relation. S’ils sont liés, ils doivent obéir à ces trois caractéristiques. La seule chose qui est certaine, c’est : x < x.

Donc, la structure que nous définissons là s’appellera la structure d’ordre partiel. Cela ne nous impose pas que cet ordre soit total, c’est-à-dire que tous les termes soient reliés.

A partir de là, il y a deux exemples d’ordre partiel, qui sont très simples, et qu’il est fondamental d’avoir à l’esprit.

• Le premier, c’est les sous-ensembles d’un ensemble E,

avec comme relation : e ![]() E.

E.

Vous direz que a < b si a ![]() b.

b.

On peut vérifier immédiatement que les trois axiomes sont vrais, c’est tout à fait trivial.

Donc les sous-ensembles d’un ensemble doté de la relation d’inclusion, constituent une structure d’ordre partiel. Cette structure est fondamentale, figure omniprésente dans la mathématique et dans la logique. Nous aurons l’occasion de penser pourquoi.

• Maintenant, passons à un registre entièrement différent : la relation logique d’implication. Nous allons voir que c’est aussi, sur les propositions, un ordre partiel :

1) Nous savons que : ![]() , c’est un grand axiome de la logique, et donc l’implication

est réflexive.

, c’est un grand axiome de la logique, et donc l’implication

est réflexive.

2) Nous savons que si ![]() , c’est la transitivité de l’implication.

, c’est la transitivité de l’implication.

3) Si on a : ![]() , or

l’équivalence c’est, dans l’ordre du calcul des propositions, la même chose que

deux termes égaux. Donc, nous avons bien aussi l’anti-symétrie.

, or

l’équivalence c’est, dans l’ordre du calcul des propositions, la même chose que

deux termes égaux. Donc, nous avons bien aussi l’anti-symétrie.

Donc, l’implication est un ordre sur les propositions, au sens de la définition générale de ce que c’est qu’un ordre.

Inclusion, dans la théorie des ensembles, et implication, en logique, sont des structures d’ordre partiel. Par conséquent, la structure d’ordre est une structure commune au logique et à l’ontologique. Car c’est une structure de la relation ontologique d’inclusion, mais c’est aussi bien une structure de l’implication logique sur les propositions.

L’hypothèse que nous allons tester par la suite est que la relation d’ordre est par elle-même un thème logico-ontologique, c’est-à-dire une zone d’interférences, de croisements, d’imbrications du logique et de l’ontologique. Si c’est une zone logico-ontologique, cette histoire de l’ordre, on peut tout de suite se poser la question : est-ce qu’il y a une transcription catégorielle de ça ? Est-ce qu’il y a une figure catégorielle de l’ordre ?

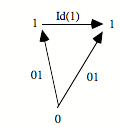

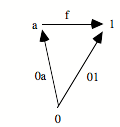

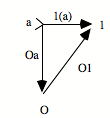

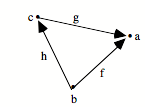

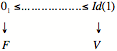

Imaginons une catégorie ( Co ) qui a la propriété suivante : il y a, au plus, une flèche entre deux objets.

Convenons de dire que, quand il y a une flèche entre a et b, on la note : <.

Je sais, puisque c’est une catégorie, qu’il y a obligatoirement une flèche entre a et a, qui est Ida. D’autre part, il n’y en a pas d’autre, car j’ai demandé qu’entre deux objets il n’y ait qu’une seule flèche. Dans mon nouveau mode d’écriture, cela va s’écrire comme ça : a < a.

Maintenant, puisque c’est une catégorie, je sais que s’il y a une flèche de a vers b, et une flèche de b vers c, il doit y avoir une flèche de a vers c qui est la composée des deux. La composée existe obligatoirement. Dans ma transcription, ça veut dire que si j’ai les flèches : a < b, et b < c, j’ai une flèche a < c.

Par conséquent, en tout cas, je peux très bien dire que c’est réflexif et transitif. Ce qui n’est simplement que la projection des axiomes catégoriels dans le langage de l’ordre. Je n’ai qu’une seule flèche, ou aucune entre deux objets ; j’ai obligatoirement la flèche identique ; si j’ai une flèche de a vers b, et une flèche de b vers c, j’ai une flèche de a vers c. Reste à examiner le cas de l’antisymétrie.

Le cas de l’antisymétrie, ça voudrait dire que j’ai une flèche de a vers b, et une flèche de b vers a. Alors qu’est-ce que je peux dire dans ce cas-là ? La composée des flèches f et g -de a vers b et de b vers a -est un isomorphisme, et donc les objets sont isomorphes, puisque la définition de deux objets isomorphes, c’est qu’il y a entre eux un isomorphisme. Donc l’antisymétrie est aussi vérifiée : deux objets isomorphes sont indiscernables.

Finalement, cette catégorie-là est une structure d’ordre partiel. Une catégorie qui admet au plus une flèche entre deux objets est une structure d’ordre partiel. Et inversement, une structure d’ordre peut toujours se représenter comme une catégorie de ce type.

Transcription dans l’autre sens : supposons que l’on ait un ensemble avec une structure d’ordre dessus. On va pouvoir le présenter comme une catégorie. Une structure d’ordre peut toujours s’exprimer comme une catégorie qui a la propriété d’avoir au plus une flèche entre deux objets.

Finalement, nous trouvons trois figures possibles -trois sémantiques possibles -de la relation d’ordre :

• une de caractère absolument ontologique, ensembliste, l’inclusion,

• une de caractère purement logique, l’implication propositionnelle,

• et finalement, une catégorielle.

Ce qui nous amènerait bien à dire que la figure catégorielle -qui est absolument générale -est comme si elle donnait ce qu’il y a de sous-jacent aux deux autres.

Mais une catégorie de type Co, à sa manière, c’est un univers. On peut donc dire que l’ontologique et le logique sont enveloppés l’un et l’autre par un univers, par un certain type d’univers, qui est, pour l’instant, les catégories de type Co, univers qui exprime l’ordre partiel et qui, en vérité, de ce fait même, est appropriable à l’ontologique comme au logique. Pour le dire autrement, les propositions liées par l’implication, c’est une catégorie. Et par ailleurs et simultanément, étant donné un ensemble E, l’ensemble de ses sous-ensembles P(E) est aussi une catégorie, avec cette fois, comme flèche, l’inclusion.

Ceci est une miniature tout à fait fondamentale. On trouve un type catégoriel commun à l’univers des propositions et à un univers au sens ensembliste strict, c’est-à-dire un ensemble et ses sous-ensembles. Ce qui est très intéressant, c’est que catégoriellement, ça ne fait pas de différence, la catégorie est formellement la même.

Vous voyez poindre l’idée essentielle suivante : au fond, la pensée catégorielle ne distingue pas, au départ, l’univers du discours et l’univers des objets. Ou plutôt, elle les accueille dans des univers communs. Au fond, que les objets soient des propositions et les flèches des implications, ou que les objets soient des sous-ensembles et les flèches des inclusions, ne fait pas vraiment différence pour la figure catégorielle elle-même. La pensée catégorielle, au départ, son esprit propre est de suspendre l’opposition du logique et de l’ontologique, en tentant d’en donner les figures possibles communes. Ici, nous en avons un mini exemple : catégorie de type Co = figure commune à la figure d’inclusion dans les ensembles, et à la figure de l’implication dans les propositions. Ce qui peut se donner de façon abstraite : la relation d’ordre. Mais qui peut aussi bien se donner comme type d’univers catégoriel.

Et on pourrait continuer la prospection de ce petit univers catégoriel. Je vais en donner deux exemples, très simples :

Supposez que vous ayez une structure d’ordre avec un élément minimal, 0 tel que 0 < x pour tout x. Cela va vouloir dire que vous avez un objet 0 tel qu’il existe une flèche de lui vers tout autre objet de la catégorie, et comme nous savons que c’est une catégorie de type Co, nous savons qu’il existe une seule flèche de lui vers tout objet de la catégorie. 0 est l’objet initial. Donc, l’existence d’un ordre avec minimum, cela veut simplement dire que la catégorie Co a un objet initial.

De même, il est absolument évident que s’il y a un maximum, c’est-à-dire un objet plus grand que tous les autres, la transcription catégorielle va être qu’il y a une flèche et une seule de tout x vers cet objet, ce qui veut dire que cet objet est un objet terminal. Donc, dire qu’une structure d’ordre admet un maximum, c’est exactement la même chose que de dire que la catégorie Co correspondante a un objet terminal.

Donc, si vous avez une structure d’ordre qui admet à la fois un minimum et un maximum, cela veut simplement dire que la catégorie Co correspondante est une catégorie qui a un objet initial et un objet terminal.

Dans nos deux exemples :

- l’inclusion : minimum, l’ensemble vide ; maximum, l’ensemble E lui-même. On dira que la catégorie Co correspondante a certainement un objet initial et un objet terminal. Et l’on peut parfaitement dire qu’après tout, l’ensemble vide est tout simplement l’objet initial de la catégorie considérée, et que l’ensemble E, c’est l’objet terminal de la catégorie considérée ;

- l’implication : un minimum, ça voudrait dire une proposition qui implique n’importe quelle proposition ; appelons-la F, c’est une proposition dont on est sûr qu’elle est absolument fausse. Le faux est l’objet initial de cette catégorie. Maintenant, une proposition qui est impliquée par n’importe quelle proposition, c’est une proposition dont on est sûr qu’elle est absolument vraie. Par conséquent, notre catégorie sous-jacente, elle a un objet initial et un objet terminal. Le faux est son objet initial et le vrai est son objet terminal. Toutes les propositions vont s’espacer implicativement entre l’objet initial qui est le faux, et l’objet terminal qui est le vrai.

Vous voyez se dessiner une corrélation structurale entre le faux et le vide, et le vrai et le tout. La catégorie sous-jacente, la même, Co, admet un objet initial et un objet terminal.

II

Quelques questions, encore, sur le fascicule

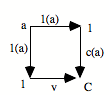

1) Sur la négation :

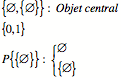

Dans un topos, l’objet central comporte nécessairement deux éléments différents : le vrai et le faux. C’est une donnée primitive d’un topos.

Le faux est la centration de la flèche ![]() , c’est-à-dire la centration de la première différence dans

un topos, de la différence par excellence, celle entre 0 et 1.

, c’est-à-dire la centration de la première différence dans

un topos, de la différence par excellence, celle entre 0 et 1.

Le faux est d’abord et avant tout un deuxième élément de l’objet central dont on est sûr qu’il est non identique au vrai. Les éléments de l’objet central vont être les valeurs de l’univers. Tout ce qui va donner sens aux assertions va se présenter comme élément de l’objet central. Le faux est introduit comme deuxième valeur obligée.

Supposons qu’un topos n’ait que deux éléments de l’objet central ; cela voudra dire qu’il n’y a que deux façons possibles de donner valeur aux énoncés ; il s’agit d’un topos bivalent. Si l’on n’a que deux valeurs, il faut que ce soit le vrai et le faux. Si l’on a d’autres valeurs, dans un topos dont l’objet central a plus de deux objets, ce sont des valeurs qui vont se disposer entre le vrai et le faux.

La négation est l’analyse centrale du faux.

Connecteurs et valeurs sont des flèches : il y a indistinction de la syntaxe et de la sémantique, en théorie des catégories. C’est donc la conception la plus immanentiste de la vérité qu’on puisse proposer. La vérité, c’est une flèche du topos et c’est tout. De même pour le faux, et de même pour la négation. L’approche catégorielle de la logique n’est pas langagière, et c’est sa grande force. La logique est une singularisation d’univers. C’est un noyau immanent de la proposition d’univers que représente un topos.

Toutefois, ce qui caractérise les valeurs, c’est que ce sont des éléments de l’objet central. Tandis que les connecteurs ne sont pas donnés comme des flèches élémentaires.

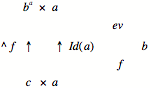

2) Sur l’exponentiation :

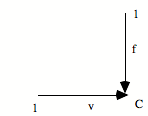

C’est une tentative de penser, dans l’univers catégoriel, l’idée de toutes les flèches d’un objet à un autre.

• Pourquoi est-ce une idée importante ? Parce que toutes

les flèches de ![]() exprime l’idée d’une connaissance intégrale de la

relation de a vers b. On peut dire que le but de l’exponentiation est d’épuiser

la connaissance des modes propres d’actions de a sur b. C’est épuiser toutes

les manières dont a voit b, selon notre métaphore de la visibilité. C’est donc

l’idée d’une certaine exhaustion dans la façon dont a se rapporte à b.

exprime l’idée d’une connaissance intégrale de la

relation de a vers b. On peut dire que le but de l’exponentiation est d’épuiser

la connaissance des modes propres d’actions de a sur b. C’est épuiser toutes

les manières dont a voit b, selon notre métaphore de la visibilité. C’est donc

l’idée d’une certaine exhaustion dans la façon dont a se rapporte à b.

Si on n’a pas cela, on n’a pas quelque chose comme la vérité complète dont a se rapporte à b.

• Sur sa difficulté, elle tient à ce que toutes les

flèches de ![]() est immédiatement un concept ensembliste, et pas catégoriel.

L’habitant de l’univers catégoriel n’a, par rapport à deux flèches, comme mode

de connaissance, que de les composer. Sinon, il ne connaît les flèches qu’une

par une.

est immédiatement un concept ensembliste, et pas catégoriel.

L’habitant de l’univers catégoriel n’a, par rapport à deux flèches, comme mode

de connaissance, que de les composer. Sinon, il ne connaît les flèches qu’une

par une.

Le but va donc être de nous donner quelque chose de

catégoriel qui tienne lieu de cela, l’ensemble des flèches de a vers b.

Avec quoi on peut faire ça ? Ça porte sur la connexion entre a et b.

On en a déjà quelques vues qui ne sont pas tout-à-fait réductibles à une flèche. On a défini le produit de deux objets. Donc, il faut retraverser la question du produit. Le produit est quelque chose qui est corrélé aux deux objets de telle sorte que tout autre objet qui est corrélé aux deux objets a une corrélation au produit, unique, qui fait commuter l’ensemble. Donc le produit, c’est l’objet qui établit la connexion limite aux deux objets pris au départ. C’est celui qui pour cette double liaison est en position universelle. Dans le produit, nous avons une certaine investigation de ce qui caractérise le fait d’être lié à a et à b.

L’exponentiation va chercher un peu de la même façon la question de l’existence de flèches de a vers b.

La clarté du modèle ensembliste, c’est que l’ensemble des fonctions d’un ensemble vers un autre ensemble est aussi un ensemble ; il y a une homogénéité de l’univers ensembliste.

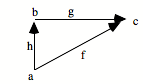

Si on essaie de couper au plus court, on va tenter d’universaliser la propriété : être en produit avec a, et depuis ce produit-là voir b. S’il y a un autre produit d’où l’on voit b, il faut trouver une flèche unique qui va du deuxième vers le premier produit et qui fait commuter le triangle :

On peut montrer que ^f est en correspondance exacte avec f.

Ce qui veut dire que, à chaque fois que du produit ![]() on a une flèche vers b, on en a une de c vers ba :

on a une flèche vers b, on en a une de c vers ba :

C’est cette corrélation qui va faire que toutes les flèches

de ![]() vers b vont être représentées par des flèches qui

vont vers l’objet exponentiel. La procédure de l’exponentiation consiste à

associer à toute flèche de

vers b vont être représentées par des flèches qui

vont vers l’objet exponentiel. La procédure de l’exponentiation consiste à

associer à toute flèche de ![]() vers b une flèche qui va de x vers ba , ba attestant ainsi sa

capacité à capturer quelque chose de toute corrélation entre a et b. C’est le caractère

indifférencié de x (= c) qui va permettre de capturer tous les mouvements de a

vers b. ba est en position de capture

de toutes ces corrélations, une par une.

vers b une flèche qui va de x vers ba , ba attestant ainsi sa

capacité à capturer quelque chose de toute corrélation entre a et b. C’est le caractère

indifférencié de x (= c) qui va permettre de capturer tous les mouvements de a

vers b. ba est en position de capture

de toutes ces corrélations, une par une.

On peut dire en récapitulation :

Pour se donner le pluriel des flèches de a vers b, on se

donne les flèches de ![]() vers b. C’est de cela qu’on cherche la limite. Cette

limite va s’attester par des flèches de

vers b. C’est de cela qu’on cherche la limite. Cette

limite va s’attester par des flèches de ![]() qui vont fonctionner comme autant d’index d’une

corrélation de a à b.

qui vont fonctionner comme autant d’index d’une

corrélation de a à b.

On peut dire, si on passe par la version ensembliste :

![]() ev

ev

![]()

![]() a f

a f

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() (élément

de ba)

(élément

de ba)

Les éléments (au sens catégoriel) de ba représentent les flèches de a vers b. Il

y a autant d’éléments de ba qu’il y a

de flèches de a vers b. C’est en ce sens que ba

peut être tenue comme récollection élémentaire de toutes les flèches de a vers

b. Le nom d’une flèche de a vers b, c’est l’élément de ba qui lui correspond (![]() ) (

) (![]() ). L’exponentiation assigne à toute flèche un nom. Ce nom

étant lui-même un élément de ba.

L’objet exponentiel a puissance de nommer toute flèche de a vers b.

). L’exponentiation assigne à toute flèche un nom. Ce nom

étant lui-même un élément de ba.

L’objet exponentiel a puissance de nommer toute flèche de a vers b.

Une catégorie possède l’exponentiation si, étant donnés deux

objets a et b, ba existe toujours.

Retour sur la question de l’ordre partiel. Sur la motivation de l’examen de cette structure.

La structure d’ordre est une véritable médiation logico-ontologique. C’est pour cela qu’elle joue un rôle clef dans les questions qui nous occupent ici.

La structure d’ordre partiel joue un rôle décisif dans le théorème de Cohen, et dans la construction d’ensembles génériques. L’investigation de la question de la puissance du continu est étroitement liée à la question de la structure d’ordre. Si on admet que cette question de l’errance du continu est ontologiquement décisive, on voit que son investigation prend appui sur des considérations relatives à la structure d’ordre.

Ce que l’on voit ici, c’est que la structure d’ordre partiel va être la clef -c’est une espèce d’aiguilleur -entre les caractérisations ontologiques et des caractérisations logiques d’univers. Pourquoi ?

Il y avait, dans Bourbaki, une intuition assez forte d’avoir isolé la structure d’ordre. Il y a trois structures, dans Bourbaki : algébrique, topologique, et d’ordre, comme si la structure d’ordre représentait une dimension de la pensée irréductible à la simple opposition topologique / algébrique. L’ordre a une autonomie de départ, sans avoir une autonomie de destin.

Ceci, parce que la structure d’ordre, comme structure de la pensée est très particulière : elle n’est pas domaniale, elle ne constitue pas un domaine de l’investigation. Il n’y a pas de domaine de l’ordre. La raison profonde est que la structure d’ordre, de même qu’elle est en interface de l’algèbre et du topologique, est, plus fondamentalement en interface du logique et de l’ontologique. C’est ce qui explique que c’est une structure extrêmement pauvre, et en même temps extrêmement puissante lorsqu’elle travaille autre chose qu’elle même.

Pourquoi ? C’est un problème très réel et très difficile.

Rappels

a- définition (≤) :

• x ≤ x : réflexivité,

• x ≤ y et y ≤ z -› x ≤ z : transitivité,

• x ≤ y et y ≤ x -› x ≤ y : antisymétrie.

b- exemples :

• un ensemble E, avec ses parties, et ![]()

• les propositions, avec ![]()

* p

![]() p

p

* (p

![]() q) et (q

q) et (q ![]() r)

r) ![]() (p

(p ![]() r)

r)

* (p

![]() q) et (q

q) et (q ![]() p)

p) ![]() (p

(p ![]() p)

p)

Ceci nous donne déjà la relation d’ordre comme interface de la logique et de l’ontologie :

- le premier exemple nous donne qu’il y a une structure d’ordre primitive, l’inclusion ;

- le deuxième exemple, le calcul des propositions, nous montre que l’implication est aussi une structure d’ordre.

Il y a distribution de cette relation aussi bien dans un exemple canonique qui renvoie à l’ontologie que dans un exemple qui renvoie à la logique.

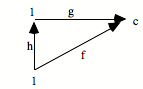

c- Il y a de cela une représentation catégorielle :

x ≤ y / x ![]() y

y

-

réflexivité : x ![]() x

x

- transitivité : composition des flèches.

Une structure d’ordre partiel, c’est une catégorie telle qu’entre deux objets, il y a au plus une flèche.

d- Quelques propriétés supplémentaires possibles :

* Supposons qu’il y ait un objet plus petit que tous les autres : on dira que la structure d’ordre a un minimum. La catégorie a un objet initial.

* Il peut y avoir un maximum : la catégorie a un objet terminal.

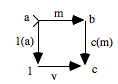

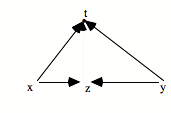

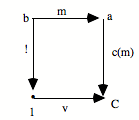

* Étant donnés deux objets x et y, supposons qu’il existe un objet z tel que :

![]() PPS (x,y)

[le plus petit des supérieurs]

PPS (x,y)

[le plus petit des supérieurs]

Supposons que t ait la même propriété.

z c’est le plus petit des plus grands que x et y.

Transcription catégorielle :

z est le co-produit de x et de y. (L’unicité de la flèche z ![]() t est garantie

par le fait qu’on a supposé qu’entre deux objets, il n’y avait qu’une seule

flèche).

t est garantie

par le fait qu’on a supposé qu’entre deux objets, il n’y avait qu’une seule

flèche).

* Prenons le dual de cela :

![]() PGI (x,y)

[le plus grand des inférieurs]

PGI (x,y)

[le plus grand des inférieurs]

Dans ce cas, il y a existence du produit.

Si, dans une structure d’ordre, il y a le PGI (x,y), dans la transcription catégorielle, cela veut dire qu’il y a le produit de x et de y.

e- A quoi tout ceci correspond-il dans nos deux exemples initiaux ?

a) Ontologie :

- objet initial : l’ensemble vide Æ

- objet terminal : E

- co-produit de deux parties a et b : l’union a È b (ceci explique pourquoi, souvent, on appelle le co-produit, la somme)

- produit : l’intersection a Ç b

Notons ceci : l’ensemble des parties d’un ensemble, doté de la relation d’inclusion, c’est une catégorie à objet initial (Æ), à objet terminal (E lui-même), à produit (Ç), et à co-produit (È). C’est une catégorie déjà relativement structurée, mais structurée en tant que simple catégorie d’ordre.

b) Logique : les propositions :

- objet initial : une proposition fausse quelconque : F (toute proposition équivalente au faux est un objet initial)

- objet terminal : le vrai : V (toute proposition équivalente au vrai est un objet terminal) ; nous retrouvons une catégorie qui se dispose entre le vrai et le faux.

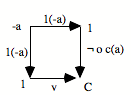

- co-produit : la disjonction de p et de q est le PPS de p et de q :

![]()

Catégoriellement, la disjonction de p et de q atteste la

possibilité de construire dans cette catégorie le co-produit.

- produit :

![]()

la conjonction

de p et de q : ![]()

La conjonction de p et q est le PGI de p et de q. Catégoriellement, c’est le produit de p et de q.

Le calcul des propositions est une catégorie à objet initial, à objet terminal, et à co-produit.

Il y a un parallélisme ontico-logique qui est déployé catégoriellement au sens où c’est la même catégorie, d’une certaine façon. Son identification ultime se dira : il s’agit d’une catégorie à flèche unique (entre deux objets, il y a au plus une flèche), à objet initial, à objet terminal, produit et co-produit. C’est la catégorie d’ordre, avec minimum, maximum, PGI et PPS. La présentation catégorielle exprime l’indiscernabilité de ces deux dispositifs. Entre les parties d’un ensemble et les propositions, la pensée catégorielle nous montre une communauté de possibles.

Or, cette communauté de possibles retient la différence entre l’ontologie et la logique, elle la laisse indistincte. Ce qui est donné là, c’est une catégorie d’ordre, avec des caractéristiques qui sont celles de l’ordre. Jusqu’à un certain point, en tout cas, la structure d’ordre partiel exprime un possible commun du logique et de l’ontologie. Cela va aller jusqu’à une structure encore plus complexe, la structure de l’algèbre de Heyting, dont l’algèbre de Boole est un cas particulier.

Il y a un lien intime entre pensée catégorielle et pensée de l’ordre, au sens où on exprime la possibilité indistincte du logique et de l’ontologique.

Or, objet initial, objet terminal, produit et co-produit sont requis pour un topos.

(Exercice : est-ce qu’on pourrait arriver à définir une

exponentiation, soit directement à partir de la structure d’ordre, soit sur

l’exemple des ensembles, soit sur l’exemple des propositions ? Qu’est-ce

que serait le fait qu’il y ait l’objet central ? [il faut le pull-back]).

III

1) La structure d’ordre partiel apparaît de façon immédiate comme présente dans l’ontologie ensembliste. L’inclusion est une relation d’ordre sur les parties d’un ensemble.

2) La structure d’ordre partiel apparaît directement aussi dans l’ordre de la logique élémentaire puisque l’implication fonctionne dans l’univers des propositions également comme une relation d’ordre partiel.

3) On peut présenter toute relation d’ordre comme une catégorie avec cette particularité qu’il s’agit d’une catégorie où entre deux objets différents, ne peut exister qu’une seule flèche.

C’est donc un organisateur de l’ontologie ensembliste, de l’espace des propositions, et elle est susceptible d’une présentation catégorielle.

Comment vont se lier les trois traits que nous avons décrits ? La structure d’ordre partiel est à la jointure, déjà, du logique et de l’ontologique.

Or, nous soutenons depuis longtemps que l’univers catégoriel est une élucidation logique des décisions ontologiques. Elle est ce qui permet de les élucider. Il faut donc s’attendre à ce que la relation d’ordre intervienne dans cette affaire puisqu’elle apparaît à la jointure des deux espaces.

Par conséquent une partie du travail va consister à montrer comment le principe de la relation d’ordre intervient dans un topos. Il y a tout lieu de penser que si la théorie des topos sert à éclaircir la connexion logique/ontologie, elle va rencontrer cette question de la relation d’ordre.

Ponctuation d’histoire de la philosophie

L’examen de la relation d’ordre remonte très loin, dans l’histoire de la philosophie elle-même. Son origine est double -duplicité intéressante, que nous allons retrouver -:

• L’argumentaire sophistique, d’un côté, qui gravite autour des questions de la relation d’ordre, qui est retraité par la philosophie elle-même.

Ce sont les innombrables considérations sur le plus grand et le plus petit : argumentaire canonique de la discussion entre sophistique et philosophie. Cf. un grand nombre de dialogues de Platon. De même, questions du plus vieux et du plus jeune.

Cette première assignation est du côté argumentairement opératoire. Là, c’est son versant logique, au sens large des procédures d’argumentation, en particulier de déroutement de la pensée. C’est versé du côté de la provocation logique de la pensée, ce qui la provoque paradoxalement.

• D’un autre côté, la relation d’ordre a à voir avec toute une série de caractérisations de l’ordre de l’être lui-même, à travers les grands schèmes de la philosophie antique :

- l’idée de hiérarchie,

- tout ce qui tourne autour de la question de la totalité (versant inclusif).

Là, c’est versé du côté ontologique. L’ordre est une maxime de la disposition de l’être lui-même.[5] Donc, ordre, subordination hiérarchique...

La question est de discerner les régions de l’être qui sont non reliées, pas connectées par la relation d’ordre. Il y a un principe d’ordre, mais il demeure un ordre partiel : il y a des régions et des régimes de pensée qui s’auto-organisent, mais peuvent être disconnectés entre eux, notamment chez Aristote. Cf : le livre g de la Métaphysique : «L’être se dit en plusieurs sens, mais vers l’un (proV en)». Cet énoncé signifie qu’il y a une polysémie du mot être, et en même temps cette polysémie est tenue dans une direction unitaire. Ceci contraint Aristote à toute une série d’investigations sur l’ordre de l’être : tout n’est pas pris dans un ordre unique, il y a des régimes de l’être, eux-mêmes polysémiques, et il y a une direction de récollection qui réordonne les ordres partiels sans les homogénéiser pour autant : c’est ce qui fait la grande tentation de l’ontologie aristotélicienne. L’ontologie aristotélicienne est une intrication d’ordres partiels en direction de l’un. Ici, la question de l’ordre travaille sur le principe de l’être.

Donc, dès les origines, il y a deux usages intriqués de la question de l’ordre :

- Un usage logico-paradoxal. Usage dans le registre de l’argument, langagier, des paradoxes de l’ordre.

- Sur les options ontologiques, toute une série de maximes d’ordre sont intriquées, suspendues à une question fondamentale : y a-t-il un ordre ? La solution d’Aristote est, sur ce point, comme toujours nuancée.

La philosophie a donc elle-même, très tôt, traité du paradigme de l’ordre, dans deux directions : la direction logique et la direction ontologique. Le problème est de savoir comment s’est pensée, en philosophie, l’unité de ces deux directions. Comment l’ordre est-il renommé comme catégorie unifiée ?

En vérité, un des noms de cette unification est le nom de justice, nom typiquement grec.