Pour

aujourd’hui : Platon ! (2)

Séminaire d’Alain

Badiou (2008-2009)

[notes de Daniel

Fischer]

Table des matières :

Argument 1

19 Novembre 2008 2

17 Décembre 2008 5

21 Janvier 2009 10

Palestine-Israël 10

Platon : la Caverne 12

4 Mars 2009 14

1° - La situation 15

2° - La sortie 16

3° - Le lieu de la pensée 17

4° - Le retour 17

8 Avril 2009 17

Platon, 9. Poème et Mathème à l’épreuve de l’Idée (République,

517b) 19

20 Mai 2009 20

Récapitulation en six points 20

République, 518b sq 23

Commentaires 23

10 juin 2009 24

Argument

La situation planétaire de la

pensée atteste aujourd’hui que toutes les formes du relativisme, notamment le

prétendu « dialogue des cultures », sont liées à l’emprise du

capitalisme mondialisé, des inégalités monstrueuses qu’il engendre, et des

formes politiques aussi hypocrites que violentes qui lui sont associées sous le

nom vague de « démocratie ». Tout de même que l’individualisme

affiché, la prosopopée du « bonheur » personnel et les politiques

identitaires de tous ordres ne sont que le revers d’une implacable progression

de la persécution des plus faibles et du contrôle de tous par l’État.

Il est donc rigoureusement

impossible de penser une césure quelconque dans les représentations dominantes

sans s’en prendre à leur noyau, qui est ce que j’ai appelé le

« matérialisme démocratique », et dont tout le ressort est qu’il n’y a rien d’absolu ni de vrai, mais

seulement l’égalité des convictions personnelles et la finitude animale des

identités.

Pourquoi notre guide, au regard de

cette situation, est-il, depuis l’année dernière, Platon ? C’est que Platon a

donné l’envoi à la conviction que nous gouverner dans le monde suppose que

quelque accès à l’absolu nous soit ouvert, non parce qu’un Dieu vérace nous

surplombe (Descartes), ni parce que nous sommes nous-mêmes les agents du

devenir-sujet de cet Absolu (Hegel comme Heidegger), mais parce que le sensible

qui nous tisse participe, au-delà de la

corporéité individuelle et de la rhétorique collective, de la construction des

vérités éternelles.

Ce motif de la participation, dont

on sait qu’il fait énigme, nous le reprendrons de telle sorte qu’il nous

permette d’aller au-delà des contraintes idéologiques contemporaines. Avec Platon,

nous saurons soutenir qu’il n’est pas vrai que n’existent que des individus et

des communautés, avec, entre elles, la négociation de quelques contrats. Il

n’est pas vrai que l’alpha et l’oméga de l’existence collective soit l’équité

des contrats et la convocation dans les urnes. Cette « équité » se

réalise universellement comme consentement à l’injustice, et ces votes incessants

ne sont que les cérémonies de l’impuissance. Aussi bien faut-il soutenir qu’outre les corps et les

langages, les individus, les cultures et le réseau revendicatif des identités,

il y a des vérités éternelles, et que corps et langages peuvent participer dans

le temps à l’élaboration combattante de cette éternité. Ce que Platon n’a cessé

de tenter de faire entendre aux sourds, raison pour laquelle nous nous tournons

vers lui.

19 Novembre 2008

Y a-t-il des traits communs entre la séquence historique où

écrivait Platon et la nôtre ? Puisque nous sommes dans la crise – la crise

du capitalisme, bien entendu, mais aussi quelques autres crises qui

l’accompagnent pour former une sorte « d’ambiance générale de crise »

- il faut rappeler que Platon lui-même a écrit dans une période critique, aux

lisières de la conquête macédonienne, période où la fin de la cité grecque

était déjà lisible. Platon a proposé un paradigme de la cité juste, de la cité

conforme à l’idée, au moment même où le réel auquel ce paradigme devait

« s’appliquer » était en train de s’effondrer ; il a en quelque

sorte prononcé l’éloge funèbre de ce qui venait à lui manquer, de sorte que son

paradigme, je le dirais volontiers endeuillé.

Le monde dans lequel nous vivons se présente quant à lui

comme l’articulation de deux éléments (et ce dans la vision que lui-même

en donne) : l’autorité du commerce et la figure normative de la démocratie représentative.

La tentative de correction qui en a été proposée au 19ème siècle,

sous des noms divers (communisme, socialisme, … peu importe ici), a elle-même

donné lieu à des paradigmes dont on sait qu’ils se sont effondrés avec la

disparition des États socialistes. Ils se sont effondrés, notez-le bien, préalablement

à la réalisation du paradigme (i.e.

avant que le système antérieur, capitaliste, ait été remplacé). Nous sommes par

conséquent les témoins d’une situation post-platonicienne singulière :

celle de l’effondrement simultané du réel à corriger (crise du capitalisme) et

des paradigmes censés s’y substituer (disparition des États socialistes).

Simultanéité qui rend compte de l’unité dialectique profonde qui relie

l’effondrement de l’URSS et la crise des USA.

L’intérêt du retour à Platon (pour autant qu’il se confirme)

serait alors de pouvoir aborder la crise du biais d’une arche temporelle plus

grande qu’on ne le fait ordinairement. Nous devrions pouvoir nous poser des

questions comme : Quelle est la relation du paradigme et du réel ?

Qu’est-ce que la pensée politique (en particulier dans un horizon où se laisse

entrevoir la fin possible de l’asservissement de la politique à la figure de

l’État) ?

*

Dans ses interventions théoriques, mais également pratiques

(cf. son séjour sicilien), Platon est dans une tonalité mixte. Il est partisan

de traiter les problèmes à fond (nous dirions aujourd’hui qu’il est un

radical), mais, en même temps, une note de mélancolie rationnelle tempère cette

radicalité : quand il entend traiter les problèmes à la racine, il dit ne

pas être sûr de pouvoir s’en sortir. Platon est un optimiste voilé. Quand à la

fin du livre IX de La République, un des

jeunes gens résume la leçon qu’il tire du dialogue au stade où celui-ci est parvenu

en déclarant qu’il ne faut certainement pas se mêler de politique, Socrate lui

rétorque vertement « : Nom d’un chien (littéralement :

« par le chien »), si [il faut s’en mêler] ! » Et il précise :

« la cité dont nous avons tracé le plan, et qui n’est fondée que dans nos

discours », celle dont on peut se demander si « elle existe en aucun

endroit de la terre », l’homme sensé

s’en occupera « ailleurs que dans sa patrie, à moins que quelque

divin hasard lui en créé la possibilité ».

Autrement dit : celui qui entend « se mêler de politique » va agir selon l’idée qu’il se fait de la

politique et dans un lieu qui n’a aucune raison – sauf hasard improbable (ce

que, dans mes termes, je nommerais un événement) – de coïncider avec sa patrie.

L’interprétation courante donnée de ce passage est que, pour Platon, la

politique est une utopie à usage personnel dont l’application au sein du pays

d’origine relève du pur hasard. C’est une interprétation selon moi tout à fait

erronée et il faut plutôt comprendre que pour Platon la découpe du

lieu où va opérer l’action politique n’est

pas donnée empiriquement : le lieu

politique n’est pas pré-donné, il n’est pas prescrit de l’extérieur de la

politique. La politique, en tant que pensée en acte dans le collectif, construit

son propre lieu.

A l’inverse, l’État est le nom de ce qui organise la découpe

pré-donnée de l’action politique, il est l’organisateur des lieux prescrits

pour la politique quand celle-ci n’est pas « selon l’idée ». Il

s’agit aussi bien de découpe spatiale - et l’on aura des entités telles

que : pays, nations … - que de découpe au sein des

populations (sexes, classes, familles, provenances …), ou d’histoire des

lieux, pour en faire des lieux partagés et légitimes etc. Bref, l’État est le

transcendantal de la politique. Ce que refuse Platon, c’est que l’État, dont

l’existence est universellement attestée de tout temps, soit l’unique

transcendantal de l’action politique. C’est aussi le point de vue de Marx quand

il déclare que les prolétaires n’ont pas de patrie. Qu’il s’agisse comme ici

d’internationalisme, ou de la thèse selon laquelle le sujet politique est un

sujet de classe, ou encore de celle qui affirme que l’Histoire se confond avec

l’histoire de la lutte des classes, dans tous ces cas ce qui est à l’œuvre

c’est une dé-localisation politique, la

postulation qu’il existe des lieux politiques autres que ceux qui sont

prescrits par l’État.

Qu’en est-il aujourd’hui des découpes prescrites dans la

sphère étatique ?

La découpe géographique articule deux types d’espaces :

l’espace ouvert du capitalisme mondialisé, caractérisé par une intense

circulation de capitaux, de marchandises et, en ce qui concerne les personnes,

des élites dirigeantes; et des espaces fermés marqués par l’érection de murs,

la pratique d’expulsions etc. (exemple : l’Europe). A quoi, il faut opposer,

comme nous l’avons déjà fait ici même, l’axiome : il n’existe qu’un seul

monde, il n’y a qu’un seul monde des sujets vivants. Selon cet énoncé les étrangers qui vivent parmi nous sont déclarés appartenir

au même monde que nous. Il n’en découle aucune centralité politique quant à la

question des étrangers. Il faut entendre l’axiome comme une prescription

symptomatique de la dé-localisation.

La découpe sociologique a quant à elle en son cœur la normativité

des clôtures et pour impératif l’intégration. Il faut reconnaître qu’elle est

largement consensuelle (autour de la thèse selon laquelle l’intégration de tous

ceux qui « partagent les mêmes valeurs que nous » est hautement

désirable). Une telle découpe ne peut absolument pas convenir à une

« politique selon l’idée ».

Enfin la découpe historique consiste en l’affirmation selon

laquelle l’histoire des politiques d’émancipation (quel que soit le nom qu’on

lui donne : communisme, politique égalitaire …) est désormais close. On

lui opposera l’idée qu’elle est au contraire toujours ouverte.

Bref détour par Marx et sa thèse fameuse (et abondamment

moquée) sur le dépérissement de l’État. Il faut la comprendre, à la lumière de

ce que nous venons de dire de Platon, comme une thèse sur la dés-étatisation.

Marx, comme Platon, pense que la politique est un processus auto-suffisant, à

distance de ce que l’État peut en prescrire ; elle l’est d’ailleurs à un

point tel, pour Platon, que la cité dont traite La République est totalement dépourvue de lois (celles-ci sont sans

objet dans une cité dont le fonctionnement est immanent au processus

politique). S’adosser à la thèse du dépérissement de l’État, c’est se

soustraire aux conceptions qui font de l’État un facteur obligé de toute

politique, qu’on le conçoive comme dépositaire du bien-être collectif possible

ou au contraire comme instance oppressive (comme « police », selon

l’expression de Rancière) [en définitive, les visions de l’État oscillent

toutes entre ces deux pôles]. Pour Platon, comme pour Marx, toute politique est

d’abord une sortie, un pas de

côté … pour aller où ? Pour aller là où – selon ce qu’en dit l’État - il

n’y a pas de lieu. Le trajet de la politique est incalculé (et sans

garantie).

*

Il vaut la peine de reconvoquer ici la définition hégélienne

de l’État. « L’État est la réalité en acte de l’Idée morale objective » (Principes de la philosophie du droit § 257). Dans l’État, le concept est réalisé, l’État

est le concentré réel de « l’accord de la réalité empirique et

du concept ».

Dans la société civile, les individus croient réaliser leur

liberté comme si leur volonté était la volonté rationnelle « en soi et

pour soi ». Mais c’est « l’État,

comme réalité en acte de la volonté substantielle (qui) est le rationnel en soi

et pour soi » (ibid. § 258). En effet : « Si on confond

l’État avec la société civile et si on le destine à la sécurité et à la protection de la

propriété et de la liberté personnelle, l’intérêt des individus, en tant que

tels, est le but suprême en vue duquel ils sont rassemblés, et il en résulte

qu’il est facultatif d’être membre d’un État. Mais sa relation à l’individu est

tout autre; s’il est l’esprit objectif, alors l’individu lui-même n’a

d’objectivité, de vérité et de moralité que s’il en est un membre.

L’association en tant que telle est elle-même le vrai contenu et le vrai but,

et la destination des individus est de mener une vie collective » (ibid.).

Comme le dit Jean Hyppolite, « c’est seulement en voulant consciemment

l’État [dont les membres sont des citoyens conscients de vouloir l’unité du

Tout] que l’individu dépasse la contingence du libre arbitre pour entrer dans

la terre native de la liberté »[1].

« L’État est la réalité en acte de la liberté concrète; or la liberté

concrète consiste en ceci que l’individualité personnelle et ses intérêts

particuliers reçoivent leur plein développement et la reconnaissance de leurs

droits pour soi (...), en même temps que d’eux-mêmes ils s’intègrent à

l’intérêt général, ou bien le reconnaissent consciemment et volontairement

comme la substance de leur propre esprit, et agissent pour lui, comme leur but

final » (ibid. § 260).

Ces thèses hégéliennes - n’est réel que ce qui est interne à

l’État, la liberté concrète n’est concevable que dans le cadre transcendantal

de la légalité (étatique) – sont extraordinairement répandues jusqu’à nos

jours. On peut soutenir que notre démocratie parlementaire est la forme

politique la plus homogène à l’essence hégélienne de l’État : elle réalise un

transcendantal suffisamment souple, suffisamment labile, pour assurer le

fonctionnement de l’État avec un maximum d’efficacité. Pour Hegel toute liberté

hors du cadre étatique est tenue soit comme insignifiante soit comme

terroriste. Et de fait l’insignifiance peut être particulièrement pénible. Je

pense au personnel politique écarté de l’État pendant de longues années; certes

les individus peuvent occuper leur temps en gesticulations diverses, en

élaborations de « plateformes », en émissions médiatiques etc.; mais

personne n’est dupe, à commencer par eux-mêmes : l’être politique réel est

interne à l’État, ou n’est pas ; c’est pourquoi ces hommes et femmes

politiques, furieusement hégéliens, traînent leur désêtre avec une morosité

véritablement pitoyable. Je ne ferai que mentionner la tentation de vouloir

échapper à l’insignifiance par la terreur, mais on n’échappe pas ce faisant à

l’État, puisque c’est l’État qui fournit le cadre qui oppose insignifiance et terreur.

*

Il est donc

essentiel dans l’action politique de constituer par soi-même sa propre norme

d’évaluation. Ce n’est pas sans risque car on est alors amené à errer sans

repères, à être exposé à l’arbitraire des auto-évaluations. Mais c’est principiellement

que l’action politique est sans garantie. Pour autant qu’elle se situe hors du

transcendantal étatique, la politique est sous la règle d’une normativité

réflexive. On pourrait traduire ainsi la

fin du livre IX de La République : « Il

ne fait nulle différence que notre politique soit réalisée sous la forme d’un

État ou qu’elle le soit un jour car c’est d’elle seule que doit relever

l’action ». La politique ici n’est pas en rivalité par rapport au

transcendantal étatique, ce n’est pas une prescription contre une autre

prescription, l’idée politique ne prescrit pas une figure de l’État mais

seulement un devenir.

Je dirais synthétiquement que la politique est une

séquence articulée à une forme étatique et qui organise une sortie de cette

figure par construction de nouveaux lieux. L’idée

politique est le sceau de la liberté concrète, mais ce qui chez Platon en fait

une liberté c’est – contrairement à Hegel – sa capacité à se localiser hors

pouvoir sans pour autant être impuissante.

Son essence est le devenir par lequel adviennent des lieux nouveaux; ceux-ci ne

sont pas situés dans quelque

extériorité (ce ne sont pas des phalanstères) : ils sont internes à la situation mais sans être

réductibles à la découpe de l’État, ils existent à travers un système de

relations hétérogènes non prescrites par l’État. Par parenthèse, on voit ici à

quel point Platon est le contraire de ce qu’on en dit d’ordinaire : l’idée

n’est pas chez lui quelque chose d’extérieur, mais elle est toujours dans la

forme d’un devenir, elle n’est pas un résultat (réalisé ou pas). Une séquence de sortie, quand la

politique procède selon l’idée, ne peut jamais se reconnaître dans l’achèvement

d’un État. La raison pour laquelle aussi bien Lénine que Mao se sont attelés au

dépassement du parti-État, c’est qu’ils voulaient continuer l’action politique. Ils n’ont pas voulu jouer aux rois fainéants et s’en

tenir aux acquis (comme l’a fait Tito par exemple).

*

Selon Hegel, la vérité de l’État, c’est la guerre. « La

guerre comme état dans lequel on prend au sérieux la vanité des biens et des

choses temporelles qui, d’habitude, n’est qu’un thème de rhétorique

artificielle, est donc le moment où l’idéalité de l’être particulier reçoit ce

qui lui est dû et devient une réalité »

(Principes de la philosophie du droit § 324). La guerre devient la politique de l’État dans les moments où le

transcendantal étatique ordinaire perd de son efficacité : guerre aussi bien

intérieure (criminalisation des oppositions qui sont perçues sous la forme

d’une prolifération d’activités à potentialité terroriste) qu’extérieure (avec

pour enjeu le fondement territorial de la découpe étatique). A l’inverse, la

politique selon l’idée est principiellement une politique de paix. Ce qui

n’exclut pas formellement un recours éventuel à la violence ; mais cette

violence est ce qui est requis pour la défense des lieux politiques, et ces

lieux politiques sont avant tout des lieux de paix.

Ce qui amène à envisager la question du risque et du

sacrifice. Il y a là-dessus aujourd’hui trois points de vue.

Du point de vue hégélien, le moment du sacrifice guerrier

est la pierre de touche de la politique selon l’État. C’est la position des

États-nations. « Si le sacrifice pour l’individualité de l’État est la

conduite substantielle de tous et, par conséquent, un devoir universel, en même

temps, on peut la considérer comme le côté de l’idéalité en face de la réalité

de l’existence particulière et elle entraîne une condition particulière et une

classe qui lui est consacrée, la classe du courage » (Principes de la philosophie du droit § 325). Comment se fait-il que, par masses, les gens

aient pu être amenés à aller à la guerre ? La réponse est dans Hegel : c’est

qu’ils considéraient qu’il s’agissait d’un « devoir

universel ». Vous allez m’objecter

qu’on néglige alors la force coercitive de l’État. Elle existe mais elle est

effectivement secondaire : si le paysan de Bigorre s’est retrouvé à Verdun, ce

n’est pas fondamentalement parce que la gendarmerie l’y a amené de force, mais

parce qu’il y est allé volontairement et s’il l’a fait c’est parce que,

hégélien conséquent, il considérait qu’il s’agissait là d’un « devoir

universel » au nom de l’État dont il

se considérait comme un citoyen. Aujourd’hui l’État aurait beaucoup plus de mal

à persuader les gens d’aller combattre en Afghanistan ; si Hegel revenait parmi

nous, il s’agirait pour lui, sans aucun doute, d’un signe évident que l’État en

question est en voie de décomposition.

Du point de vue du platonisme vulgaire (i.e. du platonisme

récupéré par la théologie), le sacrifice guerrier est légitimé au nom de la

transcendance de l’idée elle-même. Dans ces actions sacrificielles

d’inspiration religieuse, l’idée fonctionne comme une sorte d’État intérieur.

On pense avant tout aujourd’hui aux actions guidées par l’Islam, mais ce même

sacrifice pour l’idée on le trouvait déjà dans un personnage comme le Chen de

la Condition humaine de Malraux, ou bien

chez les anarchistes de L’Espoir,

voire chez quelqu’un comme Lawrence d’Arabie.

Et dans le vrai platonisme ? Le point de départ n’est pas

ici le sacrifice, mais le risque. Le risque est inhérent au processus en

devenir de la politique elle-même. C’est en son essence un risque défensif. Les

Chinois avaient déjà établi le primat de la défense stratégique. Il s’agit,

dans la politique, de protéger la nouvelle découpe des situations (ce qui peut

aussi amener, dans certains cas, à préconiser le repli). On peut en donner

plusieurs exemples : la barricade (dont on a à juste titre mis en doute la

pertinence militaire, mais qui, du point de vue symbolique, est une mesure de

protection du bout de rue « libéré »), la zone libérée des

maquisards, les usines occupées, la rue elle-même (on l’a vu lors du renversement

du Shah d’Iran : un pouvoir ne résiste pas éternellement à la présence

incessante, jour après jour, de masses de gens occupant la rue), voire les

foyers d’ouvriers africains. C’est un risque organisationnel (autrement dit, un

risque pris vis-à-vis d’un lieu organisé). Il s’oppose à la fois au sacrifice

et à la plainte. Il se défie à la fois de la tension sacrificielle qui exagère

et sublime le risque, et de la position défensive pure qui peut virer à la

plainte. [Dans les accidents qui nous arrivent] « comme dans un

coup de dés, nous devons, selon le lot qui nous échoit, rétablir nos affaires

par les moyens que la raison nous prescrit comme les meilleurs, et, lorsque

nous nous sommes heurtés quelque part, ne pas agir comme les enfants qui tenant

la partie meurtrie, perdent le temps à crier, mais au contraire accoutumer sans

cesse notre âme à aller aussi vite que possible soigner ce qui est blessé,

relever ce qui est tombé, et faire taire les plaintes par l’application du

remède [2] »

(Rep X, 604c). Régime non romantique de

la décision non pathétique.

17 Décembre 2008

J’avais terminé la dernière fois en parlant d’un régime non

romantique de la décision risquée. Ce sont les caractéristiques de ce qui

ouvrirait, sous condition d’un événement, à la possibilité du nouveau - soit en

l’absence de toute garantie (d’où le risque), de façon telle qu’un sujet s’y

constitue (dimension de la décision) et que c’est situé au-delà du couple

sacrifice / plainte (régime non romantique).

J’ajouterai que cette décision ne saurait être purement

négative. J’entends par là qu’elle doit transcender l’affect anti-répressif. Et

je pense que ce que Platon nomme l’Idée, c’est précisément quelque chose qui

interdit que l’action soit close dans sa négativité.

On le voit sur la question de l’écart entre l’opinion et l’epistemè (que l’on traduit habituellement par savoir, mais

que l’on peut aussi bien traduire par vérité). Notez, c’est un point important, que l’opinion,

comme le savoir, traitent du même objet, que ce que l’un et l’autre disent

porte sur le même « ce qui se passe ». La réponse de Platon est que, contrairement

à l’opinion, l’epistemè est

indexée à ce qu’il appelle le principe. Or qu’est-ce que le principe pour Platon ? Vous

avez, sur une question donnée, des gens qui s’expriment « pour » et

d’autres qui s’expriment « contre ». Cette alternative pour / contre

est typique du régime de l’opinion. Vous approchez du principe quand cette

alternative est incorporée dans une construction plus vaste de nature affirmative. Platon emploie ici volontiers des métaphores spatiales

et parle de la construction d’un lieu de l’Idée. Construire un lieu de l’Idée suppose qu’on

s’arrache à l’alternative pour / contre ; c’est la raison pour laquelle je

commençai tout à l’heure en disant que la politique (et, plus généralement, l’ouverture

d’une novation) est toujours la relève d’un affect anti-répressif qui, quant à

lui, reste pris dans la logique de l’opinion. Cette relève de l’opinion, Platon

l’appelle : la dialectique.

Je prendrai l’exemple, un peu oblique, de la chute du Shah d’Iran.

Qu’est-ce qui a entraîné cette chute ? Il faut saluer ici l’intuition

remarquable de Michel Foucault qui, tout seul au début, clamait qu’il y avait

là un phénomène tout à fait singulier. On peut dire que le lieu de l’Idée, dans

le cas présent, ça a été l’existence de manifestations de rue tout autant

gigantesques qu’obstinées : ce n’est pas exactement le fait qu’il y ait eu

des manifestations nombreuses qui était étonnant, que ceci que le peuple, tous

les jours, se rassemblait dans la rue, présence obstinée et massive par

laquelle est venue au jour la conviction que le Shah pouvait choir sous

l’influence d’une puissance qui lui était supérieure. C’était cela l’Idée et

les manifestations, en relève du régime d’opinion exprimé dans

l’alternative « pour ou contre le Shah », construisaient le lieu

de cette Idée.

A la fin de son livre Métamorphoses de la dialectique

dans les dialogues de Platon (édit. Vrin,

2001) [selon moi, l’un des meilleurs livres consacrés à Platon, raison pour

laquelle je vous en recommande vivement la lecture] Monique Dixsaut écrit ceci,

avec quoi je suis en plein accord : « L’intelligence ne se

soumet à aucune règle, à aucun impératif extérieur, elle est libre, aussi bien

d’inventer les procédés qu’elle met en œuvre que de les modifier et d’envoyer

promener ses propres résultats. Pour autant que sa liberté rencontre une

limite, celle-ci lui vient du dedans, non du dehors – ce qu’une intelligence

n’est pas libre de faire, c’est renoncer à désirer l’intelligible. N’est intelligible,

au sens platonicien, qu’un terme où l’intelligence se retrouve. Quels que

soient les termes dont l’intelligence s’empare (et s’en emparer, pour elle,

c’est dialectiser), elle les altère, puisqu’elle les réfère à leur réalité

intelligible, qu’on peut bien appeler une Idée, à la condition que

l’intelligence se retrouve aussi dans ce terme-là. Comprendre la nécessaire

différenciation que la puissance dialectique introduit dans les instruments

qu’elle utilise pour se rendre intelligibles les êtres qu’elle cherche, et

aussi pour se rendre à elle-même intelligibles ses propres instruments, cela

aurait dû interdire de parler d’une méthodologie platonicienne, interdire de

croire possible que Platon formule des règles séparables du mouvement de la

pensée qui, simultanément, les invente ou les réinvente et les applique ».

La dialectique n’est pas, ne saurait être, une méthode. L’essence

de la dialectique c’est l’inséparabilité de la pensée et de ce que la pensée pense dans son mouvement propre.

Par opposition à une méthode à propos de laquelle se pose la question de son

« application » à tel domaine d’objets, la dialectique suppose qu’il

y a un mouvement indivis de l’invention (de pensée) et de l’application, un

mouvement qui est à lui-même son propre résultat. Comme le dit Amantha,

dans la traduction que je vous propose de La République (VI, 511e) : « Vérité objective et clarté

subjective sont deux dimensions du même processus ».

Platon, 7. L’acte

dialectique (République, Livre

VI, 511b sq.)

-- Apprenez

maintenant ce que je nomme la deuxième section de l’être en tant qu’il s’expose

à la pensée pure. Le chemin du raisonnement est ici fondé sur la seule

puissance du dialectiser : mes hypothèses ne sont pas traitées comme des

principes, mais comme étant et restant des hypothèses qui servent d’appuis et

de degrés afin de parvenir à un principe universel anhypothétique. Quand on y

arrive, le déploiement discursif se renverse en mouvement descendant, qui

parcourt toutes les conséquences du principe jusqu’à la conclusion, sans se

servir jamais de rien de sensible, mais passant d’une forme à une autre par des

médiations elles-mêmes formelles, pour enfin conclure sur une forme.

Glauque

alors, comme souvent, entreprend de mettre en forme, c’est le cas de le dire,

sa compréhension du discours du Maître :

Vous

affirmez que faire théorie de l’être saisi dans son exposition à la pensée par

les moyens du savoir que détient le dialectiser est plus approprié que de s’en

remettre aux techniques scientifiques, dont le modèle est la géométrie. Certes,

les mathématiciens, qui traitent les hypothèses comme des principes, sont

contraints de procéder discursivement, et non empiriquement. Mais leur

intuitionner restant suspendu aux hypothèses et ne s’ouvrant nul accès au

principe, ils ne vous paraissent pas avoir la pensée de ce dont ils font

théorie, qui pourtant, repris dans la lumière du principe, relève bien d’une

pensée intégrale de l’être. Il me semble que vous appelez pensée analytique la

procédure des géomètres et de leurs semblables, et que vous la distinguez de la

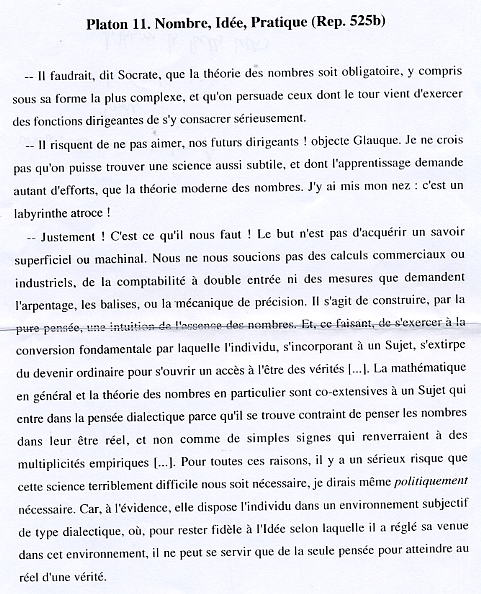

pense dialectique. Regardons votre diagramme. Vous situez cette pensée

analytique quelque part entre l’opinion (accordée à la section AD du diagramme)

et la pensée pure, ou intellection dialectique (accordée à la section suprême,

EB). De là, du reste, que la section EC, à laquelle correspond cette pensée

analytique, est de longueur égale à la section CD, à laquelle correspondent les

objets de l’opinion. Vif contraste avec l’écart entre la section AD, à laquelle

sont consacrées les images et la section de la dialectique, EB, écart qui est

comme de un à quatre. Le calcul montre aussi ...

Belle

technique, excellent résumé ! coupe Socrate. Le diagramme représente le schéma

complet des dispositions de l’être tel qu’il vient à l’apparaître et tel que

peut s’y constituer un Sujet.

- Aux

quatre sections, faites correspondre les quatre états qui en articulent la

venue pour un Sujet. Pour la plus considérable, EB, parlons de pensée pure,

d’intellection, ou mieux encore de pensée dialectique. Pour celle qui vient

ensuite, CE, nous emploierons pensée discursive, ou entendement, ou mieux

encore, pensée analytique. Pour la troisième, DC, disons

« certitude », et pour la dernière, AD, « supposition ».

Nous supposons en effet qu’une image renvoie à quelque référent réel, et nous

sommes certains que les objets réels existent. L’existence des idéalités mathématiques

est à son tour supposée dans la pensée analytique. Mais nous sommes certains de

l’universalité des principes idéaux auxquels nous conduit la pensée

dialectique. Cet ordre peut aussi se dire : plus un être se donne dans

l’élément de la Vérité, plus le Sujet le pense dans sa propre clarté.

En sorte,

songe tout haut Amantha, que vérité objective et clarté subjective sont deux dimensions

du même processus.

*

La dialectique est une interruption de l’opinion. Toutes

deux traitent, j’y insiste à nouveau, d’un même objet, mais cet objet, pris en

charge dialectiquement, va se trouver exposé autrement et dans un autre lieu.

Dans le diagramme ci-dessus (qui est ma reprise de la théorie platonicienne de

la division de la ligne), le franchissement de la barrière matérialisée par la

lettre C équivaut à un changement d’exposition (c’est par un tel franchissement

que la logique de l’alternative, la logique du pour ou contre, va être relevée

au profit de la localisation de l’Idée). Il y a donc rupture par rapport à

l’opinion (ce changement de régime de la pensée rappelle ce que disait Deleuze,

à savoir que l’on ne pense pas spontanément, que l’ascèse qui impersonnalise la

pensée la livre au dehors : cf. Deleuze, la clameur de l’être p. 127).

Mais, encore plus fondamental que cette rupture, la

dialectique, et là je rejoins complètement ce qu’écrit Monique Dixsaut, créé

de l’inséparé au point de l’objet.

Les commentaires qui suivent sont tirés du livre cité plus

haut de Monique Dixsaut.

Dans la section inférieure de

l’intelligible (CE), l’âme part d’hypothèses pour aller vers une conclusion.

Dans la partie supérieure (EB), elle va d’une hypothèse à un principe universel

anhypothétique; mais une fois qu’elle a saisi le principe, elle descend jusqu’à

la conclusion, sans se servir d’absolument rien de sensible, mais en se servant

des formes elles-mêmes, « passant d’une forme à une autre par des médiations

elles-mêmes formelles, pour enfin conclure sur une forme ». La dialectique

comme la pensée analytique ont affaire avec le « trait essentiel »

imprimé par les réalités en soi à la multiplicité qui en participe. C’est

pourquoi toutes deux partent d’hypothèses : elles hypothèsent l’existence

intelligible et toujours même de l’objet sur lequel elles réfléchissent. La

différence est que les hypothèses du dialecticien « ne sont pas traitées

comme des principes, mais comme étant et restant des hypothèses qui servent

d’appuis et de degrés afin de parvenir à un principe universel anhypothétique ».

Le fait, pour la dialectique, de ne pas prendre ses hypothèses pour des

principes, suffit pour Platon à en

faire une science plus exacte que les sciences mathématiques (les

mathématiciens prennent comme principe une chose dont ils n’ont pas de savoir,

toutes leurs déductions pourront bien être cohérentes, cela ne fera jamais une

science). Dialectiser, c’est refuser que les réalités intelligibles dont

parlent les sciences mathématiques aient le caractère d’évidence qu’elles leur

prêtent ; on ne peut pas avoir de savoir de ce que le logos n’a pas mis en

question.

Le fait d’être

« anhypothétique » n’est pas une propriété essentielle de tout

principe : en effet, nous venons de voir que, pour les mathématiciens, une

hypothèse peut parfaitement remplir la fonction de principe. Être

anhypothétique, c’est la condition

pour que le dialecticien, à la différence du mathématicien, accepte de parler

de « principe ». Il ne s’agit donc pas de remonter vers un, ou

vers le, principe qui serait anhypothétique en soi et pour soi, mais d’aller

vers de l’anhypothétique, autrement dit de substituer à un terme qu’on se

contente de poser comme évident – une hypothèse – un terme de l’être duquel on

peut rendre raison parce qu’on a d’abord commencé par se demander ce qu’il est.

La dialectique se sert pour cela exclusivement de formes dont tout ce qui en

est dit dans le passage qui nous intéresse est qu’elle en utilise certaines

pour aller vers d’autres ...

Je vais prendre un autre exemple.

Supposons que le gouvernement commette une action dégoûtante

(on a véritablement, à l’heure actuelle, l’embarras du choix pour une telle

supposition). Cette action sera notre objet initial, à propos duquel vont

s’exprimer des opinions alimentées par une certitude (voir le segment DC du diagramme). En ce qui

concerne les opinions hostiles à l’action dégoûtante, il va s’agir de la

conviction qu’il n’y a là, de la part du gouvernement, que mensonges, images

falsifiées, prosopopées médiatiques etc. Comme il y aura aussi des opinions

favorables à l’action du gouvernement, il va se constituer une scène

conflictuelle, la scène du pour et du contre, scène qui a son autonomie propre

et qui peut même inclure certaines formes de violence.

La pensée analytique

(voir le segment CE du diagramme) commence avec la question : « De quoi ce

qui se passe là est-il le symptôme ? ». C’est le moment où l’on fait des hypothèses. Soyons plus précis. Supposons que l’action

dégoûtante soit l’inculpation de jeunes gens accusés, sans l’ombre d’une

preuve, d’actions de sabotages sur les voies ferrées. On fera alors l’hypothèse

que le thème de l’anti-terrorisme est brandi, de façon « réfléchie »,

pour camoufler une pratique de terreur provenant en réalité de l’État lui-même,

l’objectif étant en fin de compte pour celui-ci de créer une opinion craintive

et progressivement accoutumée aux menées violentes qu’il déploie. Il peut

certes arriver qu’une telle pensée analytique soit exacte. Mais, et c’est un

point fondamental, pour Platon, le principe qui lie l’intelligence de la chose

dont on parle n’est pas inclus dans la description analytique elle-même, il ne

lui est pas transitif (« mes hypothèses ne sont pas traitées comme des

principes, mais comme étant et restant des hypothèses qui servent d’appuis et

de degrés afin de parvenir à un principe universel anhypothétique »). Pour

accéder au principe, il faut emprunter une voie qui va au-delà de l’analytique

– et qui est précisément l’intellection dialectique (« la section suprême,

EB »).

Qu’est-il ce principe,

dans notre exemple ? Eh bien c’est qu’en réalité tout État, et pas seulement

celui qui est à l’origine de l’action dégoûtante, mais l’État de par sa nature,

est terroriste. L’action dégoûtante de l’État, qui a été notre point de départ,

est par là universalisée, avec pour conséquence de délégitimer l’État. On aura

ainsi arraché le symptôme initial (l’inculpation des jeunes gens) à la logique

de l’opinion et à l’obsession du pouvoir. L’enjeu n’est pas de moraliser l’État

(le vœu d’un « bon État » qui serait incapable de vilenies) mais de

faire advenir l’Idée d’un collectif en capacité d’élaborer une subjectivité

anti-étatique. Ce qu’est la dialectique, c’est l’apparaître effectif de l’Idée,

la construction de son lieu, dans l’inséparabilité des hypothèses et des

conséquences (comme je le disais pour commencer : la dialectique est un

mouvement qui est à lui-même son propre résultat – voir aussi les

formulations de Monique Dixsaut).

L’Idée est la concentration intelligible de l’ensemble du

mouvement dialectique.

Puisqu’il est question de dialectique, il est du plus grand

intérêt, en compagnie de l’éminent hégélien qu’est Slavoj Zizek qui nous a fait

l’amitié d’être là ce soir, et avant de lui donner la parole, de confronter

Platon et Hegel. Je vais vous donner pour cela quelques citations tirées de la

préface à la Phénoménologie de l’Esprit.

1) « Le

vrai est le devenir de soi-même » [3]

est une thèse d’inséparabilité (au sens que nous venons de voir) présente chez

Platon sous la forme du principe.

2) « La

connaissance vraie exige que l’on s’abandonne à la vie de l’objet, qu’on

exprime la nécessité intérieure de l’objet ». Cette thèse anti-méthodique est également une thèse

« platonisable » (où se retrouve l’idée que nous avons vue tout à

l’heure selon laquelle le savoir a affaire au même objet que l’opinion).

3) « La

connaissance vraie est le royaume que l’esprit se construit dans son propre

élément » est une thèse d’immanence

présente chez Platon.

4) [Toute

chose en vient à] « appréhender et exprimer le Vrai non seulement comme

substance mais précisément aussi

comme sujet », formule illustre qui

est également une thèse d’inséparabilité.

Que signifie cette comparaison ? Elle montre que Hegel et

Platon sont plus proches qu’on ne le dit habituellement, pour peu que l’on se

déprenne de l’image construite par la théologie d’un Platon habité par la

transcendance; elle montre aussi que ce n’est pas arbitrairement que le terme dialectique

se retrouve dans les deux cas (Hegel était

parfaitement au fait des thèses immanentistes et d’inséparation présentes chez

Platon). Ce qui les sépare par contre, et de façon irréductible, c’est que chez

Hegel la puissance du Vrai est relative à la puissance intrinsèque du négatif,

conception totalement absente chez Platon.

*

[D. F.] A cette première partie « apollinienne » a

succédé une seconde partie « dionysiaque » avec l’intervention de

Slavoj Zizek. Difficile de transcrire le torrent zizékien. On peut juste

signaler qu’en environ une heure de temps celui-ci a charrié, pour les

bousculer, les cahoter, les noms (entre autres) de Hitchcock, Chomsky, Borges,

Proudhon, Wagner, Brecht, Marx, Deleuze et bien sûr Hegel (mais pas Platon). Au

cours de cette soirée consacrée à la dialectique, la (pseudo) opposition de

l’apollinien et du dionysiaque a en quelque sorte été obliquement thématisée –

pour être récusée – par S. Zizek (prenant appui sur Hegel). Par le biais

notamment de la critique du thème de la « vie verte » opposée à la

« grisaille du concept » ou, en termes plus philosophiques, de la

surabondance vitale, des multiplicités proliférantes mettant en échec les

efforts de la Représentation pour les « cadrer ».

Plutôt qu’un résumé approximatif de ses déclarations, on

peut ici reproduire un extrait d’un ouvrage de S. Zizek. A propos de

l’introduction à la Phénoménologie de l’esprit, il écrit que Hegel « tient que toute tension entre la

notion (l’intellection discursive) et la réalité, toute relation de la notion

avec ce qui apparaît comme son Autre irréductible et qu’elle rencontre dans

l’expérience sensible, est toujours une tension intra-notionnelle :

autrement dit, elle implique toujours une détermination notionnelle minimale de

cette altérité. Ce qui se présente à l’expérience comme l’altérité de l’objet

irréductible dans le cadre notionnel du sujet et qui lui est impénétrable est

toujours-déjà la (fausse) perception, « réifiée », d’une inconsistance

de la notion à elle-même (...) Le cercle vicieux de « l’expérience »

tient à ceci que nous, sujets historiques, finis, manquerons à jamais de

l’instrument de mesure qui garantirait notre contact avec la chose même (ce qui

se dit aussi : il n’y a pas de métalangage) ».

A un autre moment, S. Zizek a fait remarquer qu’une certaine

lecture de Badiou qui en fait avant tout un « penseur du multiple »

(l’être comme dissémination pure que ne stabilise aucune loi de l’Un) manquait

une dimension essentielle de sa pensée pour laquelle ce qui est

« premier » c’est précisément l’Un, et plus exactement l’incongruence

de l’Un avec lui-même.

21 Janvier 2009

Palestine-Israël

Je reviens de Palestine. J’ai été en Israël. J’ai en fait été des deux côtés. Je voudrais vous dire certaines choses ce soir à propos de ce voyage.

Je vous parle au moment où la guerre à Gaza semble se terminer. Ce n’était d’ailleurs pas vraiment une guerre, mais une opération punitive. On ne peut pas parler de guerre quand il s’agit de l’assaut de l’armée d’un État contre une ville où vit une population désarmée et démunie, affaiblie par un blocus de plusieurs mois. Cela rappelle plutôt ce qui s’est passé au moment de la Commune de Paris ou du ghetto de Varsovie.

1. Je rappelle la définition de l’État tirée des Principes de la philosophie du droit de Hegel qui fait de l’État l’instance obligée au moyen de laquelle se découpe le lieu politique (dans mon lexique actuel : l’État est le transcendantal du lieu politique). Corollaire : toute novation politique consiste à lever ce transcendantal, consiste à établir des conditions différentes de celles que l’État prescrit. La situation en Israël-Palestine est telle que la politique obéit là-bas de façon extrême à cette figure : il y a là-bas une visibilité maximale, et consciemment assumée, des relations entre l’État et les espaces politiques qu’il régente (une visibilité maximale de l’État comme transcendantal de la topologie politique). Cela se donne en particulier dans une réglementation tatillonne et changeante concernant les points d’entrée et de sortie d’un lieu : à aucun moment il n’est possible d’oublier la nature territoriale du contrôle exercé par le transcendantal étatique. On en a une expérience physique immédiate en Cisjordanie lorsque, pour aller d’un village à un autre distant du premier de 5 km, la distance réellement parcourue doit être multipliée par 5 ou 6 par le jeu des barrages et des check-points : les trajets concrètement effectués offrent une vue sur quelque chose d’essentiel concernant la nature de l’État. Il s’y ajoute des éléments de surveillance panoptique à la Bentham ; j’ai pu m’en rendre compte à l’université Al-Quods de Jérusalem où l’on m’a expliqué que l’antenne que j’avais remarquée sur une colline proche était en réalité un « œil » braqué en permanence sur le campus (et destiné à signaler tout rassemblement suspect). L’espace n’est donc pas seulement découpé par l’État, il est aussi exposé.

2. Les formes de la coercition exercée sur les sujets oscillent entre deux bords. Il y a d’une part un contrôle capricieux dont les règles, changeantes, s’insinuent dans l’existence quotidienne : pour aller de Ramallah à Naplouse, les conditions pour avoir le permis de circuler peuvent être remplies un jour et ne plus l’être le lendemain, selon des règles apparemment totalement arbitraires. Il y a un caprice inhérent à l’existence même de la règle, qui, sans prévenir, peut passer de l’anodin au subitement rigide. Mais d’un autre côté, il y a une politique de force dont je pense que le principe est de montrer qu’elle est en capacité d’être illimitée. Le « rationnel » de la chose, si on peut dire, a été exprimé par un militaire israélien dans cette déclaration : « Nous [sous-entendu : mais pas vous], nous sommes un État ». La violence de l’attaque israélienne dont nous avons été les témoins rappelle la théorie qui avait été développée à l’époque de la guerre américaine au Vietnam (et sur laquelle Chomsky avait dit des choses intéressantes), théorie connue sous le nom de « politique du fou ». Les actions que vous entreprenez doivent pouvoir convaincre votre adversaire que vous êtes capable de faire n’importe quoi : vous devez accomplir quelque chose dont on puisse dire : « S’ils ont été capables de faire cela, alors il n’y a plus qu’à jeter l’éponge ». C’est la raison pour laquelle je pense que les réactions qui se sont fait entendre et qui mettaient l’accent sur l’usage disproportionné de la force, sur la violence gratuite (« pourquoi tant de morts ? »), pour compréhensibles qu’elles soient, manquaient l’essentiel, à savoir que l’usage déchaîné de la force a été en l’occurrence délibéré et préparé de longue date[4]. La « politique du fou » s’enseigne dans les écoles militaires israéliennes et est considérée comme une méthode rationnelle et efficace. Il s’agit d’établir comme point subjectif que, dans un conflit donné, une des puissances en présence ne se plie pas à la norme. Il n’est donc pas accidentel (de l’ordre de la « bavure ») que les destructions aient outrepassé toute rationalité militaire, cela est au contraire central. C’est cela que j’appelle le principe d’illimitation. Une des formes les plus « pures » en est le bombardement par les Américains de Hiroshima et de Nagasaki, ainsi que celui de Dresde à la fin de la Deuxième Guerre Mondiale par les Anglais (dont Churchill avait bien dit que le message qu’il impliquait était moins destiné aux militaires qu’à la population allemande elle-même). C’est là, à mon avis, que sont enracinés les fondements de la « politique du fou ». Il s’agit d’une « montée aux extrêmes » (pour reprendre les catégories de Clausewitz) dans des conditions telles que l’adversaire doit être convaincu que lui-même ne pourra pas monter aux extrêmes à l’intensité, ou à la hauteur, où vous, vous le pouvez.

3. Il y a une prolifération de lois, mais celles-ci peuvent être soustraites d’un seul coup. Ce n’est pas seulement une loi qui disparaît alors, mais c’est le principe même qui régissait la loi précédente qui est dénié. Le meilleur exemple en a été les élections à Gaza. Comme vous le savez, en votant pour le Hamas, les Gazaouis ont « mal » voté. De sorte qu’à l’annonce des résultats la règle qui présidait à la tenue des élections ne valait plus (le gouvernement algérien n’a pas agi différemment après la victoire électorale des islamistes). Il est quand même frappant de constater que la règle essentielle de notre « démocratie » est en réalité une règle à façon. L’État est un transcendantal qui se représente comme une prescription, mas lui-même se soustrait à cette prescription.

4. Il n’est nulle part aussi évident qu’en Israël-Palestine que, ainsi que Hegel en avait formulé le principe, la vérité de l’État c’est la guerre. La guerre n’est pas accidentelle, elle est bien intrinsèque à la situation. Par voie de conséquence, il est impossible d’entrer dans la situation à partir des dispositifs étatiques, il faut partir de la situation elle-même. Il est en particulier insensé d’y entrer par la dichotomie Juifs/Arabes, les critères ethniques ou racialistes ne font que perpétuer la situation de guerre, ne font qu’entériner le transcendantal étatique. Les critères religieux ne sont pas meilleurs : un prétendu conflit entre judaïsme et islam est d’autant moins pertinent que 30% des Palestiniens ne sont pas musulmans mais chrétiens. Enfin, la thèse de deux États est, d’ores et déjà, une thèse sans avenir : les populations qui vivent sur ce bout de territoire sont tellement intriquées, ramifiées, que toute thèse séparatrice ne peut que majorer la violence existante. Pour l’État d’Israël, il n’existe qu’un seul État légitime et, dans l’hypothèse de deux États, l’autre État n’aurait qu’une légitimité concédée par le premier. Le plus grave est que la thèse des deux États divise les Palestiniens eux-mêmes ; j’ai pu constater que les dissensions entre Fatah et Hamas sur la question de l’État faisaient de Naplouse, en particulier, une ville au bord de la guerre civile. Il y a un risque réel à ce que les Palestiniens ne se voient offrir d’autre choix politique que soit se ranger sous la bannière d’un État fantoche autoritaire « ami de l’Occident », soit s’identifier à une opposition islamiste violente et terroriste aux choix fermés (cette alternative calamiteuse est déjà celle qui structure l’Égypte de Moubarak). L’organisation de noyaux actifs de gens situés en dehors de l’opposition Fatah / Hamas me paraît essentielle pour l’avenir.

Il faut donc partir de la singularité de la situation. Il y a en Israël un mouvement populaire d’une force extraordinaire qui se manifeste dans l’opposition à la guerre, mouvement certes minoritaire mais où je vous prie de croire que chacun paye de sa personne, notamment dans la liaison avec les Arabes Palestiniens. Ce mouvement illustre une thèse que j’ai défendue devant vous, selon laquelle l’existence politique dépend de la capacité à se soustraire au mirage de l’État : c’est la capacité à exister en ce sens, en suspendant délibérément la question de l’accession au pouvoir, qui va déterminer la situation.

5. La question véritablement à l’ordre du jour est donc : comment dés-étatiser la politique ? Il faut assumer que la population d’Israël-Palestine vit sans État légitime : elle doit se tourner vers elle-même, dans une liaison forte entre les Israéliens progressistes et les Palestiniens, puis, face à l’État – dans sa double modalité d’État fort : l’État d’Israël et d’État faible : l’Autorité palestinienne – il est nécessaire que cette existence populaire manifeste une inertie maximale. C’est déjà ce que font les refuznik israéliens qui dint non aux injonctions de l’armée et c’est ce que font les Palestiniens qui refusent de participer au climat de guerre civile entre Fatah et Hamas. Il ne faut pas avoir peur pour cela d’une certaine monstration de la faiblesse qui, si elle tient bon quant à la primauté de la politique, doit pouvoir éviter les pièges du couple plainte (dénonciations de nature humanitaire) / sacrifice (idéologie du martyre). Au cours de ce voyage, j’ai entrevu l’importance de que pourrait être une laïcité vraie – vous savez pourtant que le thème de la laïcité n’était pas vraiment jusqu’à présent ma tasse de thé. J’appellerai donc volontiers laïque toute personne qui

a) fait prévaloir l’existence du peuple sur l’État et qui, contrairement à une longue tradition, pense que l’État n’est pas le réel de la politique

b) et, en même temps, soutient que l’existence populaire ne peut se présenter dans la vêture d’une religion. L’existence populaire doit être affirmée sans tenir compte des identités : elle n’est pas l’addition des identités qui la constituent et qui seraient comme les atomes de cette existence ; au contraire : les identités doivent être surmontées.

En définitive, je suis persuadé qu’Israël-Palestine est le lieu métonymique de toutes les grandes contradictions de notre monde, que là-bas, aujourd’hui, elles sont exposées avec la visibilité la plus complète.

Platon : la Caverne

Nous commençons l’examen de ce texte célébrissime qu’est l’allégorie de la Caverne.

Quelques remarques préliminaires.

1) Le texte original de Platon ouvre le livre VII de La République. Le livre VI se terminait par la théorie de la Ligne, que nous avions commentée la dernière fois. Nulle part ailleurs dans La République n’est plus absurde la coupure entre livres. Elle survient, comme je vous en avais déjà fait la remarque, au moment où un montage conceptuel va être repris dans la figure d’un récit. La fin du livre VI expose la théorie de l’acte dialectique, l’allégorie de la Caverne est la mise en fiction de cet acte. Il y a là quelque chose de général : si vous avez pénétré l’essence d’une construction conceptuelle, vous devez pouvoir en produire une image, un diagramme. C’est ce que j’appellerai l’axiome du diagramme. La coupure entre les deux livres opérée par quelque grammairien alexandrin se produit donc au moment de la production de la preuve. Le moment est d’autant plus paradoxal que Platon est réputé avoir œuvré à la destitution des images : il vient d’établir qu’il faut s’évader du monde des images et, pour nous en convaincre, il nous présente une image de cette évasion (la machinerie baroque mise à contribution a quelque chose à voir avec le cinéma). C’est le moment où la pensée – en l’occurrence la question théorique qu’est l’acte dialectique – doit aussi s’activer comme question d’existence; et ce moment requiert que l’on soit capable d’articuler poème et mathème. Platon, par conséquent, non seulement ne procède pas ici à un protocole d’expulsion des poètes, mais convoque le poème et ce pour montrer que sa question ne peut être confinée au seul domaine théorique.

2) Platon invente dans ce passage, par le biais de l’aliénation dans les images, la catégorie de société du spectacle. Il est même encore plus radical que Debord car ses spectateurs, « emprisonnés sur leur siège, les yeux fixés sur l’écran, la tête tenue par des écouteurs rigides qui leur couvrent les oreilles », sont contraints au spectacle. Qui sont cependant les « invisibles montreurs » qui agitent les objets dont les spectateurs voient les images ? Qui est le maître des images ? Debord aurait certainement répondu qu’il y a un système de production des images et que celui-ci se confond avec le capitalisme. Chez Platon, la question demeure à l’état d’énigme. Toute libération est une pensée du dehors; comme le rappelait Deleuze, on ne pense pas spontanément mais seulement de force, comme poussé dans le dos. « Imaginons qu’on détache un spectateur, qu’on le force soudain à se lever, ... ». Qui est ce libérateur, qui sont les « rudes gaillards payés par nous (?) » qui sont les agents de cet arrachement ? Là aussi, le texte platonicien laisse la question à son énigme.

3) Quelques autres anticipations de Platon : a) le processus de libération doit accéder de façon immanente à sa propre idée, l’éblouissement sur les flancs de la montagne (l’Absolu) est le résultat du processus de libération et non sa cause, l’idée ne précède pas le processus; Platon est proche ici de Hegel - b) la joie de l’émancipation est indubitable, mais elle suppose une douleur (le spectateur, détaché de ses liens, contraint à regarder la lumière qui jaillit des projecteurs, est ébloui, ses yeux lui font atrocement mal) et produit une pitié (il prend en pitié ses compagnons d’imposture, ceux qui sont restés cloués sur leur fauteuil de visionnaires aveugles); cette fois Platon anticipe Schopenhauer.

4) Les opérateurs de translation auxquels j’ai eu ici recours pour ma traduction

J’ai voulu rendre le texte de Platon contemporain de notre régime d’images. Les ombres éclairées à la chandelle sur les parois de sa caverne ont quelque chose de franchement néolithique. J’ai donc eu recours aux prestiges combinés du cinéma et – pour conserver l’énigme des montreurs invisibles – des ombres chinoises.

Pour présentifier la violence obscure de la sortie de la salle de spectacle, j’ai par contre appelé Kafka à la rescousse, avec ces « agents » qui, sans ménagements, viennent arracher le spectateur à sa situation ordinaire.

J’ai voulu ponctuer – sans prétendre résoudre – la principale énigme du texte, qui est celle de tous ces objets qui circulent derrière les spectateurs (« poupées, marionnettes etc. ») et dont on ignorera à jamais la provenance. Ce qui, une fois de plus, est souligné par Amantha quand elle fait remarquer que les ombres de l’expérience ordinaire, avant l’arrachement, étaient plus « réelles » que ces mystérieux objets.

Enfin, j’ai voulu donner plus d’ampleur au passage à l’extérieur, pour un meilleur équilibre avec la salle de spectacle, et pour cela j’ai mis à contribution la prose de Samuel Beckett (« il voit se lever Vénus, encore ... »).

4 Mars 2009

Je vais reprendre ce soir la lecture de l’allégorie de la caverne, mais en la reliant avec notre situation contemporaine. Je vais faire en somme comme si la caverne de Platon était elle-même l’allégorie de notre propre caverne. Bien qu’à l’évidence Platon n’ait pas écrit La République dans le contexte d’une crise systémique du capitalisme, je voudrais montrer comment son texte fonctionne vis-à-vis d’un référent aussi anachronique.

Il y aura quatre parties dont voici les titres : 1° La situation – 2° La sortie – 3° Le lieu de la pensée – 4° Le retour

1° - La situation

La situation (ou : la question de l’organisation de l’apparence)

Reportez-vous au début du texte qui nous introduit dans la salle de cinéma. Nous nous arrêterons pour l’instant à la réplique de Glauque (« Drôle d’endroit ! »), à laquelle Socrate répond : « Guère plus que notre Terre ».

Ce lieu décrit un emprisonnement caractérisé par une fixité (« les yeux fixés sur l’écran, la tête tenue par des écouteurs rigides qui leur couvrent les oreilles ») : ce qui se donne à percevoir est strictement contraint. Cet assujettissement du voir et de l’entendre rappelle la problématique de Jacques Rancière, attachée à la description des régimes d’adéquation entre la visibilité des choses et la signifiance des mots (c’est aussi ce que, pendant longtemps, on a appelé « l’idéologie dominante »). Cet emprisonnement, à mes yeux, désigne l’élément fixe inhérent à toute situation.

Quel est alors l’élément de mobilité qui lui correspond ? Eh bien c’est la théorie des marionnettes tenues et animées par d’invisibles montreurs (animaux, brancardiers …) qui circulent sur la passerelle et qui organisent une fiction de savoir (« fiction » car ne pouvant voir que ce spectacle-là, la « foule immobile » n’a aucun moyen de « conclure que la matière du Vrai est autre chose que l’ombre d’un simulacre »). Dans notre monde, l’organisation de l’apparaître repose de même sur l’articulation d’une mobilité (les simulacres de « l’idéologie dominante ») à une fixité (l’économie capitaliste) : des ombres sont machinées comme mobilité du point d’une fixité cachée, invisible car située derrière.

« Ils n’ont aucune autre perception du visible que la médiation des ombres et nulle autre de ce qui est dit que celle des ondes ». Ce passage introduit à l’opinion en tant que celle-ci est toujours un rapport entre une fixité et une mobilité. Car on peut caractériser l’opinion comme la conviction d’un rapport unique et bien défini entre mobilité et fixité sous réserve d’un secret caché. Dans la situation contemporaine, nous dirons : l’opinion concerne la mobilité de l’apparaître (l’apparaître machiné comme systèmes d’ombres) dans le cadre d’un assujettissement qui renvoie à une structure secrète, structure dont il faut savoir que le secret a été éventé dans l’ouvrage en plusieurs volumes de Karl Marx Le Capital.

Afin que la mobilité de l’apparaître soit régulièrement produite, la condition de l’alignement des spectateurs (vis-à-vis de l’écran) est cruciale. Or, le secret, dans des temps de crise comme ceux que nous connaissons, i.e. lorsque la machine fait entendre des bruits de panne, a tendance à s’exhiber (mais à contrecœur). Quelque chose dans le mobile demande à ce que l’on en sache plus sur ce qui est fixe. Quand le spectacle a pour effet que les spectateurs tendent à se retourner, même un peu, parce que des manutentionnaires sont en train de transporter des pièces de décor ou autres matériaux de l’arrière vers l’avant, cela crée un certain chambard matériel et pour tout dire ça désaligne un peu. La rectification de l’alignement devient fondamentale dans la confection d’une idéologie.

Ce qui va puissamment contribuer au ré-alignement est ce que

j’appellerai volontiers les oxymores de la situation. On les trouve en particulier dans les multiples

explications qui nous sont prodiguées à propos du capitalisme dans la

production journalistique. Il y a le capitalisme moralisé, qui est l’oxymore par excellence : car non seulement

capitalisme et morale sont, dans leur essence, sans aucune relation mais on

voit mal comment un système fondé sur le profit, i.e. sur la cupidité de ses

agents, serait moralisable. Il serait injuste de ne pas citer aussi le marché

régulé - en contradiction explicite avec

l’idée selon laquelle c’est la dé-régulation qui constitue la vertu même du

marché, idée qui a été le credo général pendant les années où le système

semblait en pleine forme (en tout cas, en France, depuis Mitterand-Bérégovoy) -

ou encore la privatisation étatisée.

On peut remarquer qu’en situation de crise l’oxymore, dont la nature héraclitéenne est évidente (lutte du feu et de l’eau, transformation de chaque chose en son contraire) tend à prendre l’avantage sur la tautologie propagandiste de la période antérieure qui, quant à elle, est plutôt de nature parménidienne (ce qui est, est, et ce qui n’est pas, n’est pas). Remarquons également que les deux parties de l’oxymore sont dissymétriques et en tension et que l’on cherche à faire passer l’une des deux, en général le substantif (tenant-lieu du capitalisme) pour un terme invariant et fixe.

Je dirai, pour conclure ce point, que l’essence même du ré-alignement réside dans la croyance en ces oxymores [5].

2° - La sortie

« Que se passerait-il si, chaînes brisées et aliénation guérie, leur situation changeait du tout au tout ? »

De la sortie dont il est ici question, on dira, même s’il s’agit apparemment d’une sortie vers l’extérieur, que c’est une sortie immanente, qu’elle se produit à l’intérieur de la situation, dont tout l’enjeu est de ne pas en être captif.

Je vous avais déjà fait remarquer que Platon exclut toute forme de désalignement spontané (« on détache un spectateur, on le force à se lever etc. ») ; cette même idée circule jusqu’à Deleuze, que l’on considère à tort comme un spontanéiste, et qui insistait sur le fait qu’on ne pense que forcé. Pour qu’il y ait désalignement, il faut une forme de contrainte, une poussée du dehors, qui désigne, dans mon vocabulaire, son caractère événementiel. Le meilleur terme, à mon avis, est ici celui d’écart, un écart qu’il faut comprendre comme non transitif à la situation elle-même. L’idée qu’on ne peut accéder à un autre mode du visible que sur le mode de la contrainte s’oppose à l’idée pour laquelle ce qui importe c’est l’acquisition d’un savoir nouveau. Or, si on dévoilait aux spectateurs la mécanique de la machination des apparences, cela ne changerait pas grand-chose, ils seraient peut-être « stupéfaits et gênés », et c’est tout. La connaissance immédiate n’est pas porteuse d’émancipation. Non seulement c’est le contraire qui est vrai, pour Platon (c’est l’émancipation qui rend le savoir possible, au moment de la redescente vers la caverne, on le verra tout à l’heure); mais l’explication va s’intégrer au ré-alignement lui-même. C’est patent quand on considère les explications qui se multiplient actuellement dans la presse (sous la forme privilégiée des oxymores que nous avons vu tout à l’heure) ; elles illustrent simplement cette règle générale qui veut qu’en cas de crise de l’apparaître, des spécialistes du savoir se présentent immanquablement pour montrer des bouts de la machine mais dans une finalité de ré-alignement. Ce n’est d’ailleurs pas l’exactitude du savoir mobilisé qui importe en l’occurrence, mais sa pure fonction de savoir.

La question de la sortie – ou de l’écart – combine ainsi le hasard et la discipline. Hasard, parce qu’il n’y a aucune causalité pour établir la raison du retournement de certain(s) spectateur(s) (aspect événementiel) [6]. Discipline et suivi des conséquences, parce que ce sont là les manières d’endurer la violence de la séparation. La sortie pose en effet la question de la violence. On oppose habituellement la violence à la raison, celle-ci étant supposée tempérer celle-là. Mais ce dont il s’agit dans la sortie, c’est de la violence même de la raison. La séparation est fondamentalement une violence, à commencer par cette violence immanente qu’est la séparation d’avec soi-même. C’est un mouvement forcé, aux deux sens du mot, « on le force soudain à tourner la tête à droite et à gauche », c’est douloureux, comme l’est toute torsion subjective. Cette violence séparatrice, ce n’est pas la violence oppositionnelle de qui est en réaction contre (un état de choses, des forces contraires etc.), elle est plus profonde, c’est la violence de la séparation de qui est « lié et effectivement réel seulement dans sa connexion avec autre chose » quand il obtient « un être-là propre et une liberté distincte » (comme s’exprime Hegel dans le passage de la préface à La Phénoménologie de l’Esprit consacré à « la puissance du négatif »), et aussi la séparation de l’un qui se divise en deux et dont, comme chacun sait, on ne sort pas entier, laissant toujours derrière soi un misérable produit, un rebut en haillon, parfois au prix d’un aveuglement (voir plus loin) comme Œdipe à Colone.

De même que l’essence du ré-alignement réside, on l’a vu, dans la croyance aux oxymores, la séparation est caractérisée par l’absence de toute crédulité à leur égard. Pourquoi ? Parce que c’est dans la croyance aux oxymores que gît le désir que ça continue comme avant. L’enjeu, quand il y a un dysfonctionnement dans l’apparaître, est de ne pas s’installer dans le désir de sa réparation (« que le spectacle continue ! »). Il y faut sans doute une certaine dose d’aveuglement. Je me réfère là à un passage troublant, et à mon sens très profond, du texte de Platon, lorsque le spectateur, après avoir été arraché de son fauteuil, est traîné à travers un tunnel crasseux, avant de déboucher à la lumière sur le flanc de la montagne. C’est que toute émancipation suppose la traversée d’un aveuglement. S’il n’y avait pas cet aveuglement, on ne consentirait tout simplement pas à la séparation. On parle volontiers de l’aveuglement du militant révolutionnaire. Eh bien je pense que c’est une dimension qu’il faut totalement assumer : il y a toujours, dans l’expérience révolutionnaire, un tel moment de traversée inconsciente d’un passage aveugle puisque toute la question est alors celle d’un changement des modes du voir (et il y a nécessairement du non-vu entre deux formes différentes du voir). Que signifie dans ces conditions l’éblouissement du spectateur qui découvre la lumière ? Je ne pense pas qu’il faille parler ici d’illumination. Ce dont il s’agit c’est de la constitution d’une nouvelle visibilité : c’est le même monde, la même situation, qui vont être vus, mais dans un registre nouveau de la visibilité qui permet le retour à l’ombre ancienne (la redescente) pour la voir autrement.

La propagande contemporaine cherche au contraire à nous ré-accoutumer à l’ombre. La solution qui a été trouvée est de soutenir que l’ombre elle-même est une lumière (c’est vraiment l’oxymore des oxymores) sous la forme suivante : les défauts, les excès, de la machine sont enfin connus, et c’est ce qui va permettre de les réparer. La lumière reste intérieure à l’ombre première, il n’y a donc pas besoin que la lumière provienne d’ailleurs. C’est un point subjectif de démarcation essentiel : l’ombre elle-même contient-elle sa lumière propre (l’ombre est-elle en capacité de se rendre visible elle-même ?) ou bien est-il nécessaire qu’une autre lumière, venue d’ailleurs, permette de voir l’ombre différemment ?

3° - Le lieu de la pensée

Je passerai aujourd’hui rapidement sur le troisième terme, le lieu de la pensée, que nous avons longuement commenté sous le nom d’idée du bien (ou idée du vrai) pour conclure sur le retour.

4° - Le retour

Notre évadé de la salle de cinéma, dès lors que, sur la flanc de la montagne, il a vu, ébloui, l’être (das ist), pourrait s’en tenir là : il a vu la soleil et « le contemple, dans la béatitude qu’il soit tel qu’il est ».

Mais Platon est formel : cela ne suffit pas, il faut qu’il redescende dans la salle pour partager l’ensemble de son expérience avec les captifs de l’apparence, afin de les forcer à leur tour à s’arracher à leurs fauteuils. On comprend désormais qui sont ces « rudes gaillards » qui empoignent sans ménagement les spectateurs cloués à leur siège : ce sont des ex-évadés redescendus parmi leurs anciens compagnons. Tel est l’enseignement incontournable de Platon, présenté pourtant comme le prototype de l’idéaliste : la béatitude ne suffit pas, ou plutôt : le seul usage licite de la béatitude, une fois que l’on y est parvenu, est de la partager avec ses semblables. Et Platon ajoute : cela ne se passe pas simplement. Car l’évadé qui redescend dans la caverne et qui connaît, parce qu’il l’a expérimentée, une possibilité jusque là insoupçonnée de la situation, ne peut qu’imposer cette connaissance.

Si nous appelons militant la figure de cet évadé, on voit qu’il y a, de façon intrinsèque, une violence militante : comment pourrait-il en être autrement, puisque cette possibilité doit être expérimentée et qu’il n’y a pas d’autre façon de l’expérimenter. De la même façon, Platon nous suggère, si l’on transpose dans nos termes contemporains, que ce qu’on appelle un mouvement ne peut être que pré-politique : car livré à lui-même, un mouvement n’a d’autre loi que de perdurer selon son propre principe de satisfaction. Or, il n’a de sens que s’il implique la descente (vers la caverne), le retour, l’usage diagonal de la liaison avec autre chose que lui-même – autrement dit : on se soulève toujours pour tous.

La seule attestation que l’on a bien à faire avec un mouvement d’émancipation ne peut être apportée que par le fait qu’il emprunte une direction différente de la direction qui l’a constitué lui-même. Il n’y a pas de consommation narcissique du vrai.

8 Avril 2009

Nous avions parlé la dernière fois de la violence de la sortie de la Caverne, dont je vous avais dit qu’on ne sort que forcé. Nous savons qui sont les « rudes gaillards » venus du dehors qui empoignent sans ménagement les spectateurs cloués à leur siège : ce sont des ex-évadés redescendus parmi leurs anciens compagnons. Il y a là manifestement un cercle, car il n’y a pas d’élucidation intra-rationnelle de la première sortie. Il faut justement tenir que la sortie n’est pas inscrite dans les virtualités systémiques [la théorie structurelle soutient à l’inverse que quelque chose pourrait advenir qui soit soustrait à ce cercle].

L’État de la situation est le système des contraintes qui limitent la possibilité des possibles. Une procédure de vérité est organisation des conséquences d’un événement incalculable. Un fait, par contre, n’est qu’une conséquence de l’existence de l’État. Une vérité ne peut donc être composée de purs faits. L’Histoire, qui est toujours l’Histoire de l’État, est composée de faits historiques. L’Histoire est une construction narrative après-coup concernant l’État; c’est une projection symbolique du devenir de l’État.

Reprenons la définition lacanienne de l’Idée comme ce qui expose une vérité dans une structure de fiction. L’Idée va projeter un fragment de réel dans la symbolique de l’Histoire. Cette projection ne peut donc qu’être imaginaire car aucun réel ne se laisse symboliser tel quel. On dira que l’Idée est l’opération imaginaire par laquelle un individu trouve la ressource de consister en sujet en projetant un fragment de réel dans la narration symbolique d’une Histoire. Il est par conséquent judicieux de dire que l’Idée est toujours idéologique – ou, qu’à l’inverse, l’idéologie est la projection, toujours imaginaire, d’un fragment de réel dans une Histoire symbolique.

Empiriquement, l’Idée c’est ce, finalement, à l’abri de quoi un individu va s’incorporer à une vérité. L’Idée, c’est ce qui explique que vous pouvez aller dans une réunion de trois personnes en pensant que vous montez sur la scène de l’Histoire. En quoi vous n’avez pas tort, ni raison d’ailleurs. Vous êtes simplement dans le registre de l’Idée en tant que l’Idée va articuler votre détermination individuelle à la procédure de vérité – procédure de vérité non pas en tant que réel insymbolisable, mais en tant que projection possible de ce réel dans un ordre symbolique qui est de l’ordre de l’Histoire[7]. L’Idée du communisme, c’était ça : ce qui projetait l’Idée, toujours fragmentaire, de séquences de la politique révolutionnaire dans le registre symbolique de l’Histoire. Comme le réel politique n’est pas symbolisable comme tel – il procède simplement, dans le réel – c’est dans la médiation de l’Idée que l’individu peut s’incorporer à ce réel, dans la représentation symbolique que, ce faisant, il est un agent historique (et non pas simplement un individu incorporé à une procédure). Cette opération, il n’y a aucune raison de dire que c’est une tromperie, qu’elle relève de l’illusion ; cette opération est de l’ordre de l’engagement lui-même, tout engagement individuel se fait au régime de l’Idée.

Ou encore : l’Idée c’est la médiation entre l’individu et le sujet – si on appelle « sujet » ce qui oriente le corps de vérité dans sa part non factuelle, dans sa part non réductible aux faits. On peut dire que l’Idée présente la vérité comme si elle était un fait ; on a ainsi pu parler d’une « patrie du communisme » : c’est ce qui permettait de représenter la procédure de vérité dans la figure factuelle, massive, d’un pouvoir d’État. L’Idée est la médiation opératoire entre le réel et le symbolique (l’Histoire, en tant qu’ordre symbolique, est toujours une histoire de l’État, alors que le réel, lui, est in-symbolisable). L’Idée présente à l’individu quelque chose qui se trouve entre l’événement et le fait ou quelque chose qui pourrait être le factuel de l’événement lui-même – i.e. quelque chose entre le hasard et la nécessité : ce qui était hasardeux l’est effectivement mais, d’une certaine façon, se laisse inclure dans une nécessité plus vaste.

Pourquoi l’Idée est-elle requise ? C’est que l’histoire des vies ordinaires, l’histoire des existences, est tenue dans l’Etat. Famille, travail, patrie sont les médiations classiques par lesquelles la vie, en tant qu’Histoire, est une part de l’Histoire de l’Etat. La projection d’un héroïsme individuel, i.e. de la possibilité d’une exception à cela, exige nécessairement l’Idée. Et ceci pour deux raisons. La première est que sur ce point (le point de l’exception), il faut aussi être en partage avec les autres : ce qui entend se montrer comme exception doit aussi, désormais, être une possibilité ouverte à tous. Or, l’Idée est requise s’il s’avère nécessaire de convaincre un ami, un collègue de bureau etc. de vous accompagner à une réunion politique ou à l’exposition d’un artiste qui vous semble essentiel ; car l’Idée est une médiation indispensable, non réductible au réel lui-même, au réel comme réel, i.e. ce à quoi il s’agira finalement de s’incorporer. La deuxième raison est que l’événement est une surprise et que l’Idée est une grande puissance d’anticipation – anticipation non pas de l’événement lui-même, qui est précisément incalculable, mais de son accueil. Dans l’élément de l’Idée, vous êtes dans une disposition individuelle qui vous tourne en quelque sorte vers l’accueil de la proposition événementielle. L’Idée est toujours l’affirmation qu’une nouvelle vérité est historiquement possible, autrement dit que la ligne de partage établie entre le possible et l’impossible peut être encore une fois déplacée. Ce déplacement sera rendu possible par un événement qui va déjouer toute prévision ; c’est pourquoi l’Idée ne peut être que la subjectivation anticipée de l’accueil d’un tel surgissement. C’est comme d’être dans la conviction que l’amour est possible ; cette conviction ne vous renseigne pas sur l’identité de la personne dont vous serez éventuellement amoureux.

*