S’orienter dans la pensée, s’orienter dans l’existence

Séminaire public d’Alain Badiou

II.

2005-2006

(notes

de Daniel Fischer)

19 OCTOBRE 2005................................................................................................................................................ 1

Qu'est-ce que vivre?......................................................................................................................................... 1

30 NOVEMBRE 2005............................................................................................................................................. 3

14 DECEMBRE 2005.............................................................................................................................................. 3

11 JANVIER 2006................................................................................................................................................... 4

15 MARS 2006........................................................................................................................................................ 5

26 AVRIL 2006....................................................................................................................................................... 6

31 MAI 2006............................................................................................................................................................ 6

Un poème de Wallace Stevens,

sur le devenir-vrai (ou lumière)................................................................. 7

Soliloque dernier de

l'amant intérieur (1954).......................................................................... 7

14 JUIN 2006.......................................................................................................................................................... 7

Soliloque dernier de

l'amant intérieur (1954)................................................................................................ 8

19 OCTOBRE 2005

Pour caractériser l’état des choses actuel, j’ai antérieurement avancé

le terme de « matérialisme démocratique » (cf. octobre 2003) dont la

thèse fondamentale, je le rappelle, est la suivante : il n’y a que des

corps et des langages. Autrement dit,

ce qu’il y a ce sont des corps plus ou moins affectés par des langages.

Nous avions conclu, l’année dernière, à la péremption de la figure

dialectique comme figure d’identification de l’adversité [c’est une figure où l’émancipation

présuppose l’oppression, et se gagne sous la forme de la négation de la négation;

c’est de l’autre que vous vient votre identité, l’identité et l’adversité

appartiennent au même devenir, qui est le devenir de la contradiction]. Si l’on

veut que le protocole d’identification contemporain de l’adversaire soit autre

chose que cela, qui est saturé, il faut construire une scène idéologique

nouvelle, en incise à la domination du matérialisme démocratique.

Dans ce but, nous consacrerons cette année à la construction d’un appareillage

de pensée – que je propose d’appeler « dialectique matérialiste » -

dont l’énoncé constituant est : il n’y a que des corps et des langages,

sinon qu’il y a des vérités.

Deux temps, donc : 1. une logique du il y a ; 2. une logique de l’exception (sinon que).

La pente majeure du matérialisme démocratique est précisément la thèse

selon laquelle il n’y a pas d’exception. Il n’y a qu’un marché, qu’une économie, qu’une politique etc. et en définitive

il n’y a qu’un seul ordre des choses. « C’est comme ça », est-il

ajouté. Avec cette présomption de l’Un, le matérialisme démocratique est d’ailleurs

conséquent avec lui-même : l’exception, i.e. ce qui n’est pas comme le

reste, ce n’est effectivement pas intrinsèquement démocratique … La force (ou l’astuce)

du matérialisme démocratique est que l’instance de l’Un y est camouflée par la

multiplicité pure : le multiple sans rivages des corps et des langages

(puisqu’il n’y a que cela), la multiplicité équivalente des cultures, des

postures sexuelles, la reconnaissance de « l’autre », tous ces thèmes

et leur acceptation normative sont l’horizon naturel du matérialisme démocratique.

La brèche introduite dans le il y a par le sinon que, la brèche de l’exception, je l’appelle : « vérité ».

Il faut bien comprendre la logique de la brèche : la première partie de l’énoncé

il n’y a que des corps et des langages, sinon qu’il y a des vérités est en partage avec la logique du matérialisme démocratique

(puisqu’il s’agit de deux logiques matérialistes); le travail (c’est un travail logique) consiste à

greffer de façon immanente sur la logique du il y a une logique de l’exception.

Nous soutenons que le matérialisme démocratique est une idéologie. Si

tel est bien le cas, il est de l’ordre du semblant, de l’imaginaire, de l’illusion

etc. La difficulté est qu’il s’agit d’un semblant tel qu’il est argumenté du

réel. C’est une situation

relativement inédite. Lorsque l’idéologie était informée par la religion, les

choses étaient plus claires, l’argument idéologique était nettement tiré d’une

extériorité au réel (transcendance). Le matérialisme démocratique dit

exactement l’inverse, à savoir que c’est tout ce qui n’est pas lui qui argue d’une

extériorité au réel ; il met au défi tout adversaire potentiel d’admettre le il

y a. C’est l’idéologie qui se présente dorénavant comme le contraire de l’imaginaire

! Quitte à retrouver quand même la figure imaginaire de l’Un et du Tout, par le

biais de ce qui est en fin de compte le noyau de la logique du il y a, à savoir

la forclusion de l’exception …

C’est un semblant de réel que nous présente le matérialisme démocratique.

La question - difficile – est de penser le réel de ce semblant de réel :

car que le réel du matérialisme démocratique soit du semblant (en d’autres termes :

que l’on se fasse avoir), cela est certain; par contre, savoir précisément où

est situé le point d’imposture qui consiste à forclore l’exception, cela est moins clair. Question difficile, car nous

voulons éviter une réponse à la Baudrillard, comme quoi en dernière instance

tout ça, soit le réel du matérialisme démocratique, relève du simulacre, du

virtuel etc. Comment une thèse matérialiste sur le il y a, thèse que nous

sommes contraints de partager, nous l’avons dit (car il est vrai que ce qu’il y

a ce sont des corps et des langages), comment une thèse qui est même raisonnablement

démocratique, est-elle susceptible de fonctionner comme une imposture radicale

?

Il nous faut construire une théorie du réel du semblant, une théorie du

réel de l’apparaître (et non de l’apparaître de l’apparaître cf. Baudrillard),

i.e. que nous avons besoin d’une nouvelle grande Logique qui soit en capacité de relayer la logique

dialectique. Une condition essentielle pour cette théorie est que l’exception n’y

soit pas en exception ontologique par rapport au régime du il y a :

puisque nous admettons qu’il n’y a que des corps et des langages, les vérités

(l’exception) doivent avoir un corps. C’est une figure de torsion. La scène des

vérités n’est pas une autre scène, elle n’est pas en exception par rapport au régime

du il y a lui-même, elle est une exception immanente. Il nous faudra donc aborder la question décisive du corps

des vérités.

*

Tout ceci sera développé dans le livre que je viens de terminer et qui

paraîtra au printemps 2006, livre intitulé Logiques des mondes.

En voici, in extenso et en primeur, la conclusion, dont le titre est :

Qu’est-ce que vivre ?

Qu'est-ce que

vivre?

O.

Nous voici à même de proposer une réponse à ce qui, depuis toujours, est la

question « intimidante » - comme le dit un personnage de Julien Gracq - à

laquelle, si grand soit son détour, la philosophie est à la fin sommée de répondre:

Qu'est-ce que vivre? « Vivre », évidemment, non pas au sens du matérialisme démocratique

(persévérer dans les libres virtualités du corps), mais bien plutôt au sens de

la formule énigmatique d'Aristote: vivre« en Immortel ».

Nous

pouvons tout d'abord reformuler le système exigeant des conditions d'une réponse

affirmative du type: « Oui! La vraie vie est présente. »

1.

Ce n'est pas un monde, donné dans la logique de son apparaître - l'infini de

ses objets et de ses relations - qui induit la possibilité de vivre. Si du

moins la vie est autre chose que l'existence. L'induction d'une telle

possibilité repose sur ce qui, dans un monde, fait trace de ce qui lui est

advenu sous les espèces d'une disposition foudroyante. Soit la trace d'un événement

évanoui. Une telle trace est toujours, dans l'apparaître mondain, une existence

d'intensité maximale. Par incorporation du passé du monde au présent qu'ouvre

la trace on apprendra qu'antérieurement à ce qui advint et n'est plus, le

support d'être de cette existence intense était un inexistant du monde. Fait

trace dans le monde, et signe pour la vie, la naissance d'un multiple à l'éclat

de l'apparaître, auquel il n'appartenait que sous une forme éteinte.

La

première directive philosophique à qui demande où est la vraie vie est donc la

suivante: « Prends soin de ce qui naît. Interroge les éclats, sonde leur passé

sans gloire. Tu ne peux espérer qu'en ce qui inapparaissait. »

2.

Il ne suffit pas d'identifier une trace. Il faut s'incorporer à ce qu'elle

autorise comme conséquences. Ce point est crucial. La vie est création d'un présent,

mais cette création est, comme l'est pour Descartes le monde au regard de Dieu,

création continuée. Autour de la trace, autour de l'éclat anonyme d'une

naissance au monde de l'être-là, se constitue la cohésion d'un corps antérieurement

impossible. Accepter ce corps, déclarer ce corps, n'est pas suffisant pour être

le contemporain du présent dont il est le support matériel. Il faut entrer dans

sa composition, il faut devenir un élément actif de ce corps. Le seul rapport réel

au présent est celui d'une incorporation. Incorporation à cette cohésion immanente

au monde que délivre, nouvelle naissance au-delà de tous les faits et balises

du temps, le devenir-existant de la trace événementielle.

3. Le déploiement des conséquences liées à la trace événementielle,

conséquences qui créent un présent, se fait par le traitement de points du

monde. Il se fait, non par le trajet continu de l'efficace d'un corps, mais par

séquences, point par point. Tout présent est fibré. Les points du monde où

l'infini comparaît devant le Deux du choix sont en effet comme les fibres du présent,

sa constitution intime dans son devenir mondain. Il est donc requis, pour que

s'ouvre un présent vivant, que le monde ne soit pas atone, qu'il y ait des

points où s'assure, fibrant le temps créateur, l'efficace du corps.

4.

La vie est une catégorie subjective. Un corps est la matérialité qu'elle exige,

mais de la disposition de ce corps dans un formalisme subjectif dépend le

devenir du présent; qu'il soit produit (le formalisme est fidèle, le corps est

directement situé « sous » la trace événementielle), qu'il soit raturé (le

formalisme est réactif, le corps est tenu à une double distance de la négation

de la trace), ou qu'il soit occulté (le corps est nié). Ni la rature réactive

du présent, qui nie la valeur de l'événement, ni, a fortiori, son

occultation mortifère, qui suppose un « corps » transcendant au monde, n'autorisent

l'affirmation de la vie, qui est incorporation, point par point, au présent.

Vivre

est donc une incorporation au présent sous la forme fidèle d'un sujet. Si

l'incorporation est dominée par la forme réactive, on ne parlera pas de vie,

mais de simple conservation. Il s'agit en effet de se protéger des conséquences

d'une naissance, de ne pas relancer l'existence au-delà d'elle-même. Si l'incorporation est dominée par le formalisme

obscur, on parlera de mortification.

La

vie est en définitive le pari fait sur un corps advenu à l'apparaître qu'on lui

confiera fidèlement une temporalité neuve, tenant à distance la pulsion

conservatrice (l'instinct mal nommé « de vie ») comme la pulsion mortifiante (l'instinct

de mort). La vie est ce qui vient à bout des pulsions.

5.

Parce qu'elle vient à bout des pulsions, la vie s'ordonne à la création séquentielle

d'un présent, laquelle constitue et absorbe un passé de type nouveau.

Pour le matérialisme démocratique, le présent n'est jamais créé. Il affirme

en effet de façon tout à fait explicite qu'il importe de tenir le présent dans

la limite d'une réalité atone. C'est que pour lui, toute autre vision plie les

corps au despotisme d'une idéologie, au lieu de les laisser libre de gambader

dans la diversité des langages. Le matérialisme démocratique propose de nommer « pensée

» la pure algèbre de l'apparaître. Il résulte de cette conception atone du présent

une fétichisation du passé comme « culture » séparable. Le matérialisme démocratique

a la passion de 1'histoire, il est, véritablement, le seul authentique matérialisme

historique.

Contrairement à ce qui se passe dans la version

stalinienne du marxisme, version dont Althusser a hérité, tout en la

contrariant de l'intérieur, il est capital de disjoindre la dialectique matérialiste,

philosophie de l'émancipation par les vérités, du matérialisme historique,

philosophie de l'aliénation par les corps-langages. Rompre avec le culte des généalogies

et des récits revient à restituer le passé comme amplitude du présent.

Je l'écrivais déjà il y a plus de vingt ans, dans ma Théorie du sujet :

l'Histoire n'existe pas. Il n'y a que des présents

disparates dont l'éclat se mesure à la puissance qu'ils détiennent de déplier

un passé qui soit à leur mesure.

Dans le matérialisme démocratique, la vie des corps-langages est la

succession conservatrice des instants du monde atone. Il en résulte que le passé

est chargé de doter ces instants d'un horizon fictif - d'une épaisseur

culturelle. C'est du reste pourquoi le fétichisme de l'histoire s'accompagne

d'un discours insistant sur la nouveauté, sur le changement perpétuel, sur la

modernisation impérative. Au passé des profondeurs culturelles s'accorde un présent

dispersif, une agitation précisément dépourvue, elle, de toute profondeur. Il y

a des monuments qu'on visite et des instants dévastés qu'on habite. Tout change

à tout instant, et c'est la raison pour laquelle on contemple 1'horizon historique

majestueux de ce qui ne changeait pas.

Pour

la dialectique matérialiste, c'est presque l'inverse. L'immobilité stagnante du

présent, sa stérile agitation, l'atonie violemment imposée du monde, est ce qui

frappe d'abord. Peu, très peu de changements capitaux dans la nature des problèmes

de la pensée, depuis Platon (par exemple). Mais à partir des quelques procédures

de vérité que déplient, point par point, des corps subjectivables, on

reconstitue un passé différent, une histoire des achèvements, des trouvailles,

des percées, qui n'est nullement une monumentalité culturelle, mais une

succession lisible de fragments d'éternité. Car un sujet fidèle crée le présent

comme être-là de l'éternité. En sorte que s'incorporer à ce présent revient à

percevoir le passé de l'éternité elle-même.

Vivre,

c'est donc aussi, toujours, expérimenter au passé l'amplitude éternelle d'un présent.

Nous accordons à Spinoza la célèbre formule du scolie de la proposition XXIII

du livre V de l'Ethique: « Nous sentons et nous expérimentons

que nous sommes éternels. »

6. Il importe toutefois de nommer cette expérimentation.

Elle n'est pas de l'ordre du vécu, ni de celui de l'expression. Elle n'est pas

l'accord enfin trouvé des capacités d'un corps et des ressources d'un langage.

Elle est incorporation à l'exception d'une vérité. Si l'on convient d'appeler «

Idée » ce qui à la fois se manifeste dans le monde - dispose l'être-là d'un

corps - et fait exception à sa logique transcendantale, on dira, dans le droit

fil du platonisme, qu'expérimenter au présent l'éternité qui autorise la création

de ce présent, c'est expérimenter une Idée. Il faut donc assumer ceci: pour la

dialectique matérialiste, « vivre », et « vivre pour une Idée» sont une

seule et même chose.

Le matérialisme démocratique ne voit, dans ce qu'il nommerait plutôt une conception

idéologique de la Vie, que fanatisme et instinct de mort. Et il est vrai que

s'il n'y a que des corps et des langages, vivre pour une Idée est nécessairement

l'absolutisation arbitraire d'un langage, auquel les corps doivent être ordonnés.

La reconnaissance matérielle du « sinon que » des vérités autorise seule qu'on

déclare, non pas du tout que les corps sont soumis à l'autorité d'un langage,

mais qu'un nouveau corps est l'organisation au présent d'une vie subjective

sans précédent; et je soutiens que l'expérimentation réelle d'une telle vie,

intelligence d'un théorème ou force d'une rencontre, contemplation d'un dessin

ou élan d'un meeting, est irrésistiblement universelle. En sorte que l'avènement

de l'Idée est, pour la forme d'incorporation qui lui correspond, tout le

contraire d'une soumission. Elle est, selon le type de vérité dont il s'agit,

joie, bonheur, plaisir ou enthousiasme.

7.

Le matérialisme démocratique présente comme une donnée objective, un résultat

de l'expérience historique, ce qu'il appelle « la fin des idéologies », mais il

s'agit en réalité d'une injonction subjective violente, dont le contenu réel

est: « Vis sans Idée. » Or, cette injonction est inconsistante.

Qu'elle

accule la pensée au relativisme sceptique est une évidence désormais assurée.

La tolérance, le respect de l'Autre sont, nous dit-on, à ce prix. Mais on voit

tous les jours que cette tolérance n'est elle-même qu'un fanatisme, car elle ne

tolère que sa propre vacuité. Le scepticisme véritable, celui des Grecs, était

en réalité une théorie absolue de l'exception: il plaçait les vérités si haut,

qu'il les jugeait inaccessibles au faible intellect de l'espèce humaine. Il

s'accordait ainsi au courant principal de la philosophie antique, lequel pose

qu'accéder au Vrai est le propre de la part immortelle des hommes, de ce qu'il

y a en l'homme d'inhumain par excès. Le scepticisme contemporain, celui des

cultures, de l'histoire, de l'expression de soi, n'a pas cette hauteur. Il est

simple accommodement à la rhétorique des instants et à la politique des

opinions. Aussi dissout-il d'abord l'inhumain dans l'humain, puis l'humain dans

la vie ordinaire, puis la vie ordinaire (ou animale) dans l'atonie du monde. Et

c'est de cette dissolution que résulte la maxime négative « Vis sans Idée »,

inconsistante de ce qu'elle n'a plus aucune idée de ce que peut être une Idée.

C'est

la raison pour laquelle le matérialisme démocratique se propose en fait de détruire

ce qui lui est extérieur. Comme nous l'avons remarqué, c'est une idéologie violente

et guerrière. Cette violence résulte, comme tout symptôme mortifère, d'une

inconsistance essentielle. Le matérialisme démocratique se veut humaniste

(droits de l'homme, etc.). Mais il est impossible de disposer d'un concept de

ce qui est « humain » sans en venir à cette inhumanité (éternelle, idéelle) qui

autorise l'homme à s'incorporer au présent sous le signe de la trace de ce qui

change. Faute de reconnaître les effets de ces traces, où l'inhumain ordonne

que l'humanité soit en excès sur son être-là, il faudra, ces traces et leurs

conséquences infinies, pour maintenir une notion pragmatique purement animale

de l'espèce humaine, les anéantir.

Le

matérialisme démocratique est un ennemi redoutable et intolérant de toute vie

humaine - c'est-à-dire inhumaine - digne de ce nom.

8.

L'objection banale est que si vivre dépend de l'événement, la vie n'est promise

qu'à ceux qui ont la chance de l'accueillir. Le démocrate voit dans cette «chance»

le stigmate d'un aristocratisme, ou d'un arbitraire transcendant: celui que

depuis toujours on lie aux doctrines de la Grâce. Et il est vrai que j'ai

plusieurs fois utilisé la métaphore de la grâce, pour indiquer que vivre, ce

qui s'appelle vivre, suppose toujours qu'on accepte d'œuvrer aux conséquences,

généralement inouïes, de ce qui advient.

Réparer

l'injustice apparente de ce don, de ce supplément incalculable d'où procède la

relève d'un inexistant, c'est à quoi s'emploient de longue date les tenants,

non point de Dieu, mais du divin. Le plus récent, le plus talentueux et le plus

ignoré d'entre eux, Quentin Meillassoux, élabore pour ce faire une théorie entièrement

neuve du « pas encore» de l'existence divine, accompagnée d'une promesse

rationnelle concernant la résurrection des corps. Tant il est vrai que c'est

bien des nouveaux corps et de leur naissance qu'il est inévitablement question

dans cette affaire.

9.

Je crois aux vérités éternelles et à leur création fragmentée dans le présent

des mondes. Ma position sur ce point est tout à fait isomorphe à celle de Descartes:

les vérités sont éternelles parce qu'elles ont été créées, nullement parce qu'elles

sont là depuis toujours. Pour Descartes, les « vérités éternelles », dont nous

avons rappelé, dans la préface, qu'il les posait en exception des corps et des

idées, ne sauraient être transcendantes au vouloir divin. Même les plus

formelles, mathématiques ou logiques, comme le principe de non-contradiction, dépendent

d'un acte libre de Dieu. :

Dieu

ne peut avoir été déterminé à faire qu'il fût vrai que les contradictoires ne

peuvent être ensemble et par conséquent il a pu faire le contraire.

Bien

entendu, le procès de création d'une vérité, tel que s'en constitue le présent

par les conséquences d'un corps subjectivé, est très différent de l'acte créateur

d'un Dieu. Mais en son fond, l'idée est la même. Qu'il soit de l'essence d'une

vérité d'être éternelle ne la dispense nullement d'apparaître dans un monde et

d'être inexistante antérieurement à cette apparition. Descartes a sur ce point

une formule très remarquable:

Encore

que Dieu ait voulu que quelques vérités fussent nécessaires, ce n'est pas à

dire qu'il les ait nécessairement voulues.

L'éternelle

nécessité concerne une vérité en elle-même, l'infinité des nombres premiers, la

beauté picturale des chevaux de la grotte Chauvet, les principes de la guerre populaire

ou l'affirmation amoureuse d'Héloïse et Abélard. Mais non point son processus

de création, suspendu qu'il est à la contingence des mondes, à l'aléatoire d'un

site, à l'efficace des organes d'un corps, à la constance d'un sujet.

Descartes

s'indigne qu'on puisse supposer les vérités séparées des autres créatures et

devenues en quelque sorte le destin de Dieu:

Les

vérités mathématiques, lesquelles vous nommez éternelles, ont été établies de

Dieu et en dépendent entièrement, aussi bien que tout le reste des créatures.

C'est en effet parler de Dieu comme d'un Jupiter ou Saturne, et l'assujettir au

Styx et aux destinées, que de dire que ces vérités sont indépendantes de lui.

J'affirme

aussi que toutes les vérités sans exception sont « établies » d'un sujet, forme

d'un corps dont l'efficace crée point par point. Mais comme Descartes je pose

que leur création n'est que l'apparaître de leur éternité.

10.

Je m'indigne donc, comme Descartes, de ce qu'on fasse déchoir le Vrai au rang

du Styx et des destinées. A vrai dire, pour ce qui me concerne, je m'indigne

deux fois. Et la vie tient aussi son prix de cette double querelle. D'abord

contre ceux, culturalistes, relativistes, gens des corps immédiats et des

langues disponibles, pour qui l'historicité de toutes choses exclut qu'il y ait

des vérités éternelles. Ils ne voient pas qu'une création véritable, une

historicité d'exception, n'a d'autre critère que d'établir, entre les mondes

disparates, l'évidence d'une éternité. Et que ce qui apparaît n'est dans l'éclat

de son apparition qu'autant qu'il se soustrait aux lois locales de l'apparaître.

Une création est trans-logique, de ce que l'être y bouleverse l'apparaître.

Ensuite, contre ceux pour qui l'universalité du vrai prend la forme d'une Loi

transcendante, devant laquelle on doit plier le genou, à laquelle il faut

conformer nos corps et nos mots. Ils ne voient pas que toute éternité, toute

universalité, doit apparaître en un monde et y être, « patiemment ou impatiemment

», créée. Une création est logique, dès lors qu'une vérité est une apparition

d'être.

11.

Cependant, je n'ai pas besoin de Dieu, ni du divin. Je crois que c'est ici et

maintenant que nous nous suscitons, que nous nous (re)suscitons comme

Immortels.

L'homme

est cet animal dont le propre est de participer à de très nombreux mondes,

d'apparaître en d'innombrables lieux. Cette sorte d'ubiquité objectale, qui le

fait transiter presque constamment d'un monde à l'autre, sur le fond de

l'infinité de ces mondes et de leur organisation transcendantale, est par

elle-même, sans qu'il soit besoin d'aucun miracle, une grâce: la grâce purement

logique de l'innombrable apparaître. Tout animal humain peut se dire qu'il est

exclu que partout et toujours il ne rencontre qu'atonie, inefficience du corps

ou défaut d'organes aptes à en traiter des points. Incessamment, dans quelque

monde accessible, quelque chose advient. A tout animal humain est accordée,

plusieurs fois dans sa brève existence, la chance de s'incorporer au présent subjectif

d'une vérité. A tous, et pour plusieurs types de procédures, est distribuée la

grâce de vivre pour une Idée, donc, la grâce de vivre tout court.

L'infini

des mondes est ce qui sauve de toute dis-grâce finie. La finitude, le constant

ressassement de notre être mortel, pour tout dire, la peur de la mort comme

unique passion, tels sont les ingrédients amers du matérialisme démocratique.

On relève tout cela quand on s'approprie la variété discontinue des mondes et

l'entrelacs des objets sous les régimes constamment variables de leurs

apparitions.

12.

Nous sommes ouverts à l'infinité des mondes. Vivre est possible. Par conséquent,

(re)commencer à vivre est ce qui seul importe.

13.

On me dit quelquefois que je ne vois dans la philosophie qu'un moyen de rétablir,

contre l'apologie contemporaine de l'ordinaire et du futile, les droits de 1'héroïsme.

Pourquoi pas? Cependant, 1'héroïsme ancien prétend justifier la vie par le

sacrifice. Mon vœu est de le faire exister par la joie affirmative que procure

universellement le suivi des conséquences. Disons qu'à 1'héroïsme épique de qui

donne sa vie, succède 1'héroïsme mathématique de qui la crée point par point.

14.

A propos d'un de ses personnages Malraux note, dans la Condition humaine: «

Le sens héroïque lui avait été donné comme une discipline, non comme une

justification de la vie. » Je place en effet l'héroïsme du côté de la discipline,

seule arme et du Vrai et des peuples, contre la puissance et la richesse,

contre l'insignifiance et la dissipation de l'esprit. Encore faut-il, cette

discipline, l'inventer, cohérence d'un corps subjectivable. Alors, elle ne se

distingue plus de notre désir de vIvre.

15.

L'animal désabusé dont la marchandise est l'unique repère, nous ne serons

livrés à sa forme que si nous y consentons. Mais de ce consentement nous

protège l'Idée, arcane du présent pur.

*

Je

voudrais ponctuer aujourd’hui seulement deux points.

Vous lisez au point 4 :

La vie est ce qui vient à bout des pulsions. Je parle ici de la vie affirmative, la vie qui a constitué son adversaire en toute

clarté, celle qui n’est plus hantée par un adversaire obscur, insaisissable

(vous aurez remarqué qu’une difficulté majeure de la vie a pour origine le fait

d’être perpétuellement hanté par un adversaire dont on ignore la nature voire

même l’existence). Être dans la grammaire de l’exception (sinon que), qui est ce qui porte le venir à bout des pulsions,

telle est la condition pour une incorporation au présent.

Le

dernier point, qui est en somme mon dernier mot (point 15) : L'animal

désabusé dont la marchandise est l'unique repère, nous ne serons livrés à sa

forme que si nous y consentons. Mais de ce consentement nous protège l'Idée,

arcane du présent pur. Je voudrais commenter le terme

« consentement ». Celui-ci est essentiel au fonctionnement du

matérialisme démocratique pour la raison que nous avons vue précédemment :

le matérialisme démocratique ne fonctionne pas à l’illusion, à la tromperie.

Etant matérialistes, nous partageons avec lui l’énoncé de son il y a, nous acceptons

qu’il n’y a que des corps et des langages ; mais cela ne signifie pas que

nous consentons à ce que cela signifie la forclusion de l’exception. Ce

qui nous protège de ce consentement, c’est l’Idée – l’Idée qu’il y a des

vérités, l’Idée qu’il y a effectivement un nouveau présent attestable, le

présent des vérités.

Nous

commencerons la prochaine fois par l’examen des énoncés 5 et 6.

30 NOVEMBRE 2005

Quelques remarques

concernant les récentes « émeutes des jeunes de banlieue ».

1) Il faudrait d’abord

méditer sur le mot même de « banlieue » (ou de « cité »).

Il y a dans ce pays une tendance générale à l’apartheid vis-à-vis des gens des

classes populaires et particulièrement, en leur sein, vis-à-vis de ceux de filiation

étrangère. La « banlieue », contrairement aux anciens quartiers

ouvriers qui étaient internes à la

ville (voyez à ce sujet le beau livre de Eric Hazan : L’invention de

Paris), est perçue sous un régime

d’extériorité ou d’extra-territorialité. Alors qu’elle est une dimension à part

entière de la ville, elle est mise en scène comme un lointain. D’où l’idée (qui passe comme une lettre à la poste)

d’y envoyer des hommes en armes,

dont une déclaration gouvernementale récente a précisé qu’ils ont l’intention

d’y demeurer pour toujours – il

n’est pas exagéré de dire que la représentation de ces territoires est celle de

territoires occupés.

2) Nous voyons actuellement

se constituer sous nos yeux un phénomène relativement nouveau en France, un

racialisme anti-Africain noir, avec ses mots propres

(« subsaharien » !), ses identifiants (polygamie, mais peut-être

bientôt, qui sait, cannibalisme …) et ses très concrètes lois de persécution

(contre le regroupement familial, en particulier). L’idée commune à maints

racialismes se fait à nouveau entendre : « Ces gens-là font trop

d’enfants », ainsi que son thème sous-jacent : l’angoisse d’une

invasion immanente.

3) Ce qu’il y a eu

d’important dans les récents événements, plus que les émeutes elles-mêmes,

c’est ce qui s’est passé du côté de l’Etat, c’est la disposition prise par

l’Etat. Il est remarquable – et inquiétant – de constater la facilité avec

laquelle une révolte en fin de compte circonscrite a pu déboucher sur l’état

d’exception et la facilité avec laquelle cela a été accepté par une large

partie de l’opinion contrôlée par l’Etat. Le fameux Etat de droit se délite

sous nos yeux et ce peu de temps après qu’il ait été constitué en vache sacrée.

Quelle en est la raison ? C’est que dans la société actuelle, les pauvres

(gardons ce terme général) doivent être persuadés que ce qui leur arrive est de

leur faute ; pour ceux d’entre eux qui sont de filiation étrangère, il

importe dès lors qu’ils intériorisent l’idée qu’ils ne sont pas organiquement

d’ici mais qu’ils y sont simplement tolérés. Leur présence en France est le

résultat d’une simple bénévolence. Ils doivent en conséquence être comme tout

le monde (qu’ils n’aient pas les moyens d’être comme tout le monde est une

autre affaire, mais dont on se moque complètement). Les caractères de la disposition

prise par la politique étatique s’en déduisent aisément : à la fois

racialiste et censitaire (exclusion des pauvres).

4) Nous avons croisé l’année

dernière la figure oppositionnelle. Il faut convenir qu’elle a fait merveille

au cours des derniers événements. Je rappelle que j’avais caractérisé la figure

oppositionnelle comme celle du ralliement masqué ; cela s’est une fois de

plus vérifié. L’opposition, coincée entre son impossibilité de rompre le pacte

essentiel qui la lie à l’ordre dominant et l’impossibilité de dire la même

chose que le gouvernement, a fait la seule chose qui lui restait à faire :

disparaître. D’où l’extraordinaire faiblesse de ses réactions (y compris sur le

simple plan « humanitaire »).

5) L’émeute comme telle. Il

est évident qu’elle ne constituait aucunement un sujet politique : ce

qu’ont fait les jeunes, incendier quelques voitures etc., est à l’évidence limité,

pauvre, mais ils n’ont pas fait autre chose que ce qu’ils savaient faire. Le

leur reprocher, c’est reprocher à une émeute de ne pas être autre chose qu’une

émeute, à savoir une insurrection. On a entendu de beaux esprits constater avec

dépit que les jeunes s’attaquaient à leurs propres voitures, à leurs propres

écoles etc., que c’est leur propres quartiers qu’ils saccageaient. Fallait-il

qu’ils marchent sur l’Elysée pour recueillir l’approbation ? Toutes les

émeutes récentes (Los Angeles, …) ont pour théâtre les quartiers d’habitation

des émeutiers ; je signale d’ailleurs que s’ils en sortaient, on leur

tirerait dessus, ça ne fait pas l’ombre d’un doute … Qu’est-ce qu’une

émeute ? C’est quelque chose qui organise la visibilité d’un

problème ; une émeute a une valeur symptômale. Quel est donc ici le

problème ? On ne peut que proposer des hypothèses. La mienne est la suivante :

le problème qui a été mis en scène par les émeutes est l’existence d’un écart

considérable entre d’un côté le pays et les gens qui y vivent et de l’autre

côté l’Etat. Ce qui est advenu à la visibilité est qu’une masse considérable de

gens relève pour l’Etat de la simple police. L’oubli de l’origine de l’affaire

est ici très frappant : c’est, rappelons-le, la mort de deux jeunes qui

avaient la police aux fesses dans des circonstances qui ont été par la suite

recouvertes par des mensonges éhontés de la part de ladite police ; ce ne

sont pas des abstractions sociologisantes sur les « cités », le

défaut d’intégration etc. Il est quand même extraordinaire qu’il n’y ait

eu aucune auto-critique de la part du gouvernement sur les mensonges

policiers ; et encore plus extraordinaire qu’on ait osé mettre en balance

la mort de deux gamins (auxquels aucun hommage n’a été rendu) et quelques

voitures brûlées. Allez parler d’intégration à des gens dont vous déniez

manifestement la qualité de personnes. Ce qui a été dit par les jeunes c’est

ceci : nous sommes de ce pays (y compris sur le plan formel : la

grande majorité des jeunes émeutiers était constituée de jeunes Français) et

tout se passe comme si l’Etat ne nous comptait pas – l’Etat s’est d’ailleurs

empressé de valider cet énoncé en promulguant dans la foulée une série de

mesures discriminatoires (notamment contre le regroupement familial, avec

toujours l’objectif de culpabiliser les étrangers …). D’un certain point de

vue, la subjectivité qui s’est manifestée est donc essentiellement nationale (plus que sociale). Et la remise en cause d’une

appartenance nationale est toujours une affaire grave ; c’est dans une

zone années 30-40 que l’on entre à nouveau, une zone où l’on farfouille jusqu’à

la nième génération pour voir si l’on est d’ici ou pas … Vous savez que je suis un optimiste né.

Mais là, je dois dire que je trouve la situation franchement très mauvaise et

dangereuse …

6) Ce qui nous amène à la

question de la responsabilité personnelle de chacun. Le vieux mot d’engagement

est à nouveau à l’ordre du jour. Car décréter l’état d’exception contre des

gamins en colère, cela est absolument répugnant. Et ces gamins, on ne doit pas

les laisser seuls face à la police. Il faut dès à présent être dans la posture

exigée par le démantèlement des lois scélérates actuellement en préparation. Il

faut affirmer le droit ouvrier et populaire, le droit des gens d’ici à être

ici.

*

Revenons

à notre analyse du matérialisme démocratique. Je lui oppose ce que j’appelle la

dialectique matérialiste : deux matérialismes en présence par conséquent,

le terme se trouvant tantôt sous la forme d’un substantif et tantôt sous celle

d’un adjectif (nous reviendrons ultérieurement là-dessus). Cette opposition

prend finalement acte de ceci que l’idéalisme a été vaincu. Je rappelle que

pour Althusser, c’est encore l’antagonisme entre le matérialisme et l’idéalisme

qui structurait toute l’histoire de la philosophie (et même, plus précisément,

qui à l’intérieur même de toute philosophie, scindait la part qui était en fin

de compte du côté de l’émancipation de celle qui était du côté de l’idéologie

et de la conservation). « L’idéalisme a été vaincu » c’est une

variante de l’énoncé nietzschéen « Dieu est mort » et c’est aussi un

énoncé qui valide l’anticipation de Marx dans le Manifeste

quand il déclarait : « Partout où la bourgeoisie a conquis le

pouvoir, elle a foulé aux pieds les relations féodales, patriarcales,

idylliques. Tous les liens complexes et variés qui unissent l’homme féodal à

ses supérieurs naturels, elle les a brisés sans pitié pour ne laisser subsister

d’autre lien, entre l’homme et l’homme, que le froid intérêt, les dures

exigences du paiement “au comptant“. Elle a noyé les frissons sacrés de

l’extase religieuse, de l’enthousiasme chevaleresque, de la sentimentalité

petite-bourgeoise dans les eaux glacées du calcul égoïste ». La défaite de

l’idéalisme c’est cela que signifie que « tous les liens complexes et

variés … (ont été dissous) dans les eaux glacées du calcul

égoïste » ; car ce que Marx annonçait il y a 150 ans a fini par se

réaliser. Mais sans qu’il y ait eu pour autant victoire de la voie

émancipatrice. Il était en définitive inattendu que le dispositif contemporain

de la domination soit une variante singulière du matérialisme. Faut-il alors

inverser les signes et proclamer que c’est l’idéalisme qui est devenu le

support de la voie émancipatrice ? Cette tentative existe aujourd’hui, je

la comprends, mais je la pense vaine et sans avenir et ceci pour la raison que

l’idéalisme est une configuration effectivement

morte ; on ne la ressuscitera pas (en dépit de sa propension spontanée à

le faire). La seule issue est une scission du matérialisme lui-même.

Pour

définir ce que c’est que vivre (en un sens qui tranche sur le simple

« survivre » dénoncé par les situationnistes, i.e. la capacité à se

tenir dans la vie comme sujet), j’ai recours, dans le texte qui porte ce titre

(Qu’est-ce que vivre ?), à des formules dont nous

avons débuté le commentaire la fois précédente : incorporation au

présent, venir à bout des pulsions (paragr. 4) et l’Idée,

arcane du présent pur (paragr. 15). Il s’agit de construire une liaison

nouvelle, qui n’a rien d’évident, entre le venir-à-bout-des-pulsions (i.e. le

venir-à-bout-de-l’immédiat), la souveraineté de l’Idée et la création d’un

présent. Rien d’évident car, concernant la puissance de l’Idée contre les

pulsions, le matérialisme semble nous enseigner l’exact contraire ; et,

concernant le lien entre l’Idée et la création d’un présent, on nous a appris

que l’Idée est précisément ce qui est au-delà du présent. L’enjeu est de penser

que l’Idée puisse être par rapport au corps dans un rapport qui ne soit pas

transcendant et par rapport au présent dans un rapport qui soit autre chose

qu’une indifférence. Il est de construire une solidarité organique entre la

construction d’un présent (présent réel, présent de l’action, de la création)

et l’Idée dont on maintiendra – c’est une gageure – le caractère d’éternité

(sinon, cela serait trop facile). Parler de « vérité éternelle »,

c’est une redondance. Elle est retrouvée / Quoi ? L’éternité. / C’est

la mer allée / Avec le soleil. Rimbaud assigne l’éternité

à l’alliance de la mer et du soleil, c’est son droit, c’est le droit de la

poésie. La question est : peut-on n’opposer à la disposition actuelle que

la métaphorique naturelle du poème ? Répondre par l’affirmative, c’est

opter pour le retrait comme seule issue à la dévastation à laquelle le monde

est livré, un retrait dans le poème (il n’y en a pas d’autre) [1].

Nous soutiendrons qu’une option plus radicale est possible, une option dont

l’arrimage au présent ne serait pas seulement l’arrimage au présent naturel.

L’enjeu c’est de concevoir l’Idée dans une articulation au corps et au présent

qui ne soit pas résignée au retrait. Nous souscrirons à l’énoncé magnifique de

Spinoza : Nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels. Et expérimentant

qu’il y a en nous quelque chose d’irréductible à

ce que l’on nous prescrit d’être selon la nécessité, nous sentirons la

solidarité entre éternité et exception.

*

Nous lisons au paragr. 5 : Pour le matérialisme

démocratique, le présent n'est jamais créé. Il affirme en effet de façon tout à

fait explicite qu'il importe de tenir le présent dans la limite d'une réalité

atone. C'est que pour lui, toute autre vision plie les corps au despotisme

d'une idéologie, au lieu de les laisser libre de gambader dans la diversité des

langages. Le matérialisme démocratique propose de nommer « pensée » la

pure algèbre de l'apparaître. Il résulte de cette conception atone du présent

une fétichisation du passé comme « culture » séparable. Le matérialisme

démocratique a la passion de 1'histoire, il est, véritablement, le seul

authentique matérialisme historique. Le matérialisme démocratique pose un

principe d’équivalence générale : permutabilité des corps, équivalence des

langages. C’est en quoi il est démocratique :

son relativisme, la non hiérarchisation des choses, excluent qu’il y ait une

clause d’absoluité. Ce que j’entends par réalité atone,

c’est que pour le matérialisme démocratique la réalité ne comporte pas de

clause de décision radicale (autre que son axiome constitutif : « Il

n’y a que des corps et des langages »).

J’appelle point d’un monde un moment où les

apparences de ce monde se contractent en un point qui soumet les processus en

cours à l’astreinte de la décision pure (i.e. à l’instance du Deux). Un monde

atone est un monde dont on suppose qu’il est sans point. D’où la thèse :

une conséquence du matérialisme démocratique est d’exiger l’atonie du monde (ou

que l’atonie soit l’idéal de ce monde). Et cette autre : vivre, c’est traiter

quelques points.

La garantie que le monde est atone s’appelle sécurité

dans les termes d’aujourd’hui. Le désir d’atonie a une tradition française ancienne ;

on peut citer la (trop) fameuse phrase de Voltaire qui conclut Candide :

« Il faut cultiver notre jardin » ; le point culminant de cette

tradition a été le pétainisme, une période où il était enjoint de faire comme

si les Allemands n’étaient pas là et que le voisin juif ne courrait pas le

risque permanent d’être arrêté.

Toujours dans le paragr.

5 : Dans le matérialisme démocratique, la vie des corps-langages est la

succession conservatrice des instants du monde atone. C’est la 2ème

conséquence de l’axiome du matérialisme démocratique : l’abolition du

présent (qui se surajoute à l’abolition des points du monde). Dé-temporalisation

qui rappelle la phrase de Mallarmé : Il n’est pas de Présent, non, un

présent n’existe pas. Faute que se déclare la Foule.

A quoi la dialectique

matérialiste répond par des conséquences contraires : elle ouvre à la

possibilité que le monde ne soit pas atone en introduisant une clause

d’exception dans son axiome constitutif (sinon que) et, pour autant qu’il existe une exception, elle

ouvre à la possibilité d’un présent. Contre le sécuritaire atone, elle pose la

possibilité de l’existence de quelques points, i.e. la possibilité qu’il y

ait quelque chose à décider, et par

voie de conséquence la possibilité que soit réouverte la question du présent

réel. Mais où le fait-elle ? Question topique. Où se trouve pour la pensée

d’aujourd’hui le point qui permette de décider entre matérialisme démocratique

et dialectique matérialiste ? Où décide-t-on aujourd’hui qu’il y a quelque chose qu’il n’y a pas ?

14 DECEMBRE 2005

Notre tâche consiste à

construire un cadre d’évaluation de la situation idéologique contemporaine. Il

s’agit en fin de compte de disposer une orientation dans la pensée mais aussi

dans l’existence et pour cela de venir à bout des effets de désorientation de la contemporanéité.

Des points de désorientation

ou des problèmes sans issue, je vais en énumérer quelques-uns. De ceux qui, si

nous ne sommes pas capables de les traiter, risquent par leur multiplication

d’avoir des effets subjectifs désastreux.

1) Tiré de l’actualité la

plus immédiate, un sondage paru aujourd’hui [14.12.05] nous

« apprend » que 63 % des personnes interrogées pensent « qu’il y

a trop d’immigrés » en France ; un nombre substantiel de sondés

estiment également « que cela ne va pas s’arranger » (autrement dit,

qu’il y aura encore plus d’immigrés à l’avenir). Que peut vouloir dire ce

sondage ? Et d’abord que signifie « trop » ? Quelle est la

figure de mesure qui autorise à dire « trop » ? Et

« immigré » ? Fait-on allusion à des ressortissants de

nationalité américaine, polonaise … ? ou bien c’est des Noirs et des

Arabes qu’il s’agit, selon des critères racialistes ? L’énoncé en question

est foncièrement opaque (avant

tout pour l’auteur même de l’énoncé) ; et c’est cette opacité de la norme

mise en jeu qui rend le jugement désorientant - pour l’auteur du jugement, je

le répète. Selon le même sondage, un grand nombre de personnes disent ne plus

« se sentir chez soi » ; c’est une autre façon de nommer leur

propre désorientation : ils sont perdus chez eux.

2) La Chine – voilà un pays

qui, il y a à peine 20 ans, était considéré comme un paradigme révolutionnaire

extrémiste ; c’est aujourd’hui le concurrent principal des USA et ce non

pas à la façon de l’URSS du temps de la guerre froide, mais dans l’homogénéité

du même système (capitaliste). Comment est-ce possible ? Quel est le

principe de ce renversement ? La Chine, de fait, désigne aujourd’hui un

espace incertain, une interrogation majeure de la planète en termes de

puissance.

3) Comment s’est installée

la disjonction contemporaine entre philosophie et mathématique ? Au plus

loin du nouage essentiel qui les caractérisait dans la philosophie classique

(et qui a duré jusqu’à Husserl), nous avons une spécialité, la philosophie des

sciences, qui ne porte aucunement remède à leur disjonction, bien au contraire.

C’est la question, de type foucaldien, de ce qui organise les partages

disciplinaires. Or, le fait qu’on valide la disjonction entre philosophie et mathématique

ou qu’on ne la valide pas a selon moi une importance cruciale quant à

l’identification de la pensée.

4) D’où peut provenir que

des intellectuels qui se situent (et sont situés par l’opinion) à gauche dans

le spectre de l’intelligentsia puissent tenir des propos racialistes ? Certes

on s’en indigne et l’on a raison ; mais qu’est-ce qui, en profondeur, peut

expliquer un tel cheminement ?

5) Comment un grand pays

cosmopolite (conséquence entre autres de son passé de puissance impériale), à

tradition révolutionnaire universellement reconnue – j’ai nommé la France,

peut-il tenir des collégiens appartenant à des milieux populaires comme ses

ennemis intérieurs principaux ? Là encore, l’indignation est nécessaire

mais je trouve que la dimension énigmatique de cette dérive pathologique ne nous frappe pas assez. L’emportement de l’Etat

n’est pas seulement réactionnaire, répugnant etc., mais, plus important encore,

il est désorientant. C’est selon

moi une question transcendantale (nous reviendrons sur ce terme).

6) D’où vient qu’il y a de

nos jours une raréfaction patente entre art de masse et densité

artistique ? Ou encore : d’où vient le lien constatable entre

l’inventivité artistique et le caractère élitaire de son public ? Car un

tel lien n’a rien de nécessaire : le 19ème siècle offre de

nombreux exemples de croisement entre la novation artistique et le plus vaste

public (on peut citer Hugo, Dickens, Tolstoï, ..) et au 20ème siècle

c’est le cinéma comme art de masse qui en a été une brillante illustration (Chaplin,

Hitchcock, Kurosawa, ..). Ce hiatus, de façon significative, affecte

aujourd’hui le cinéma lui-même : l’espace se réduit aux grosses

productions industrielles (si l’on ne va pas voir King-Kong, on s’expose à une solitude écrasante - qui est, curieusement,

celle du grand singe lui-même) ou à quelque forme de résignation élitiste sans

avant-garde, ce qui n’est pas très bon. Il y a là à nouveau une désorientation,

qui a pour effet de rendre l’évaluation artistique elle-même très difficile.

7) Pourquoi le mot

« ouvrier » a-t-il été un mot de la politique dans la France de 1940

(qui comptait au plus 10% d’ouvriers) et qu’il y a disparu depuis les années

1970 alors que les ouvriers représentent actuellement environ 30% de la

population (et probablement plus de la moitié si on compte aussi les petits

employés). Même Arlette Laguillier, dont l’organisation s’appelle Lutte Ouvrière, ne parle plus d’ouvrier mais de

« travailleur(se) ». Si les données sociologiques qui sont

habituellement présentées comme « explications » (la soi-disant

disparition des ouvriers) sont fausses, à quoi donc ce phénomène intervenu dans

la langue de la politique est-il corrélé ? Et dites-vous bien que la

disparition d’un mot de la politique est toujours quelque chose de significatif.

« Ouvrier », cela a été le mot qui, au sein de la dissidence

populaire, de la rébellion populaire, a nommé sa puissance immanente de

discipline, cela commence de plus en

plus à être reconnu. D’où l’effet majeur de désorientation entraîné par la

disparition du mot.

8) Dans quelles conditions

s’est opérée la prise de pouvoir sur les masses (et notamment les masses

jeunes) de la musique ? Je

soutiens en effet que le pouvoir de la musique, quoi qu’on en dise

habituellement, est aujourd’hui plus important que celui des images. Et que

c’est en tant qu’elle est indistincte, pluraliste et sans hiérarchie (et dans

tous les cas déconnectée de l’invention musicale) qu’elle exerce ce pouvoir.

Quand on la célèbre annuellement (« fête de la musique »), c’est

précisément ce pouvoir que l’on célèbre. Pouvoir qui est en grande partie celui

du rythme – et qu’il ne faut pas attribuer trop vite à ses supports

technologiques : la technologie n’est justement qu’un support, elle n’est

pas le pouvoir lui-même.

9) Comment la conception

empiriste-grammairienne de la philosophie (souvent appelée, assez improprement,

philosophie analytique, ou encore philosophie anglo-saxonne) a-t-elle pu

trouver prise en France, y compris dans les milieux académiques ? En

France où pourtant il existe une fort longue tradition hostile à cette

conception (au moins depuis Descartes ; c’est, si vous voulez,

l’opposition de Descartes à Locke). Car la philosophie française s’est

construite comme une philosophie du concept, et ce y compris jusqu’à Deleuze (qui caractérisait

l’activité philosophique comme production de concepts). A quel moment les

digues ont-elles cédé ? Et qu’on ne réponde pas par le poids des universités

américaines ou autres explications, précisément empiristes, du même genre : c’est à l’intérieur même de la

philosophie qu’il faut chercher la faille, le défaut de la cuirasse …

10) Est-il vrai, comme on le

dit un peu partout, qu’il y a fusion du réel et de l’image ? Sommes-nous

effectivement entrés, via les technologies du virtuel, dans un monde

caractérisé par l’existence de zones d’inséparabilité entre l’image et le

réel ? Il faut pour soutenir une telle thèse disposer d’une théorie du

réel, dont je pense en dernière instance qu’elle est de nature empiriste. Cette

thèse, je la soupçonne de n’être au fond qu’une idéologie : autrement

dit, l’indiscernabilité du réel et

de l’image, c’est une idée que l’on voudrait que nous ayons. Car si le réel et

l’image sont substituables, alors nous sommes entraînés vers une théorie du

réel qui est hors d’état de nous proposer un point : toute décision est vaine car déjà

pré-ensevelie dans les images qui lui correspondent.

11) Pourquoi y a-t-il

aujourd’hui une hégémonie de la danse dans le spectacle vivant ? Question

qui n’est pas un jugement sur la danse contemporaine, marquée au contraire par

une inventivité remarquable. L’interrogation porte sur l’autorité, partout

constatable dans le spectacle vivant, du corps sur le texte – ou, dans les

termes du matérialisme démocratique : l’autorité du langage du corps sur

les autres langages.

12) Enfin, pourquoi la

quasi-invisibilité actuelle de la poésie ? Et ce malgré l’existence de

grands poètes. Pourquoi cette ressource infinie et immanente de la langue

qu’est la poésie est-elle secondarisée, confinée dans un espace étroit ?

La raison en est selon moi que la poésie fonctionne de façon essentielle comme

une déclaration – un poète c’est quelqu’un qui déclare, quelqu’un qui parle en

son nom propre, et qui parle à tous au nom de son immanence à la langue – et

que le monde contemporain en portant atteinte à la poésie porte atteinte à la

déclaration en tant que telle.

Ces différents points du

monde contemporain, que celui-ci entérine comme des évidences de son propre

devenir, sont foncièrement énigmatiques et fonctionnent à ce titre comme des symptômes de désorientation. Ils

constituent une « ligne hermétique de partage de l’ombre et de la

lumière » (R. Char Dans la marche in : Paroles en archipel) ; selon la direction imprimée,

nous pouvons, avec eux, être tirés vers l’obscurité ou vers la clarté. C’est

notre sort, actuel, d’être des « gens du crépuscule » : non pas

ceux par qui transite la nuit qui vient, mais ceux par qui le jour est retenu,

ceux qui se retiennent de consentir à la nuit.

*

Conseils de lecture

- sur la ville : L’Invention

de Paris de Eric Hazan (Points Seuil)

- sur la subjectivité du

colonisé : La maison de l’araignée, un roman de Paul Bowles (Le Livre de Poche)

- sur l’esclavage et

Toussaint-Louverture : The Black Jacobins de Cyril L.R. James (Penguin Books - en

anglais) ; Les Jacobins noirs : Toussaint-Louverture et la révolution

de Saint-Domingue Editions

Caribéennes 1984 ou L’Harmattan 2000 (en français, mais apparemment

épuisé)

*

Autrefois,

« dialectique » (l’adjectif) était opposé à « métaphysique » :

le matérialisme dialectique était opposé à l’idéalisme métaphysique comme une

philosophie du mouvement et de la contradiction versus une philosophie de

l’immobile et de l’immuable. Que devient ce terme après la fin de l’idéalisme

et la scission du matérialisme (cf. séance précédente) ?

Notre thèse est qu’il est

possible qu’existe quelque chose qui vienne en excès de la stricte répartition

corps / langage ; cet excès n’est pas un troisième terme supplémentaire

ontologiquement distinct des deux premiers ni leur synthèse.

« Dialectique » est ce qui va désigner l’opération instaurant la

possibilité de cet excès sur le deux dans la figure d’une exception

immanente (i.e. ni introduction d’un

troisième terme isolable ni synthèse des deux termes premiers) : ce qui va

être nommé ainsi c’est l’écart entre les deux termes, ce qui est entre corps et langage, l’entrouvert des

deux. Qu’est-ce que cet écart ? L’écart dialectique c’est le moment où la

conjonction entre les deux termes est indistincte de leur disjonction, ce

moment où il est possible que « ni (le corps) ni (le langage) »

veuille dire la même chose que « et (le corps) et (le langage) ».

Conjonction disjonctive ou disjonction conjonctive (mais pas : synthèse

disjonctive, au sens de Deleuze, et vous voyez pourquoi je mets de côté le

terme synthèse).

Le présent, le présent affirmatif, n’a pas d’autre contenu :

pouvoir dire « cela » et

« cela » et

« cela », … et que ce présent ne soit ni sous la loi du passé ni commandité par l’avenir : on sait très bien que

s’il y a le présent réel, le présent intense, le passé est incorporé dans la

vie du présent et, de même, que l’avenir se tisse de ce présent-là. Quand il

n’y a pas de présent, comme dans le matérialisme démocratique, on a à la fois une

fétichisation du passé comme « culture » séparable (paragr. 5) et le surgissement du passé sous la forme

d’un impératif : le « devoir de mémoire ». Comme s’il était

dit : il y a effectivement autre chose que la marchandise, à savoir le

passé ; et pour cette raison, il justifie une légifération monumentale -

mais sous la forme d’un culte misérable (les lois sur le passé). Et toujours

pour colmater l’absence de présent, on lui assortit la prégnance de

l’immédiat : nous sommes livrés à l’immédiat comme aux lions, relation sans

relation (il n’y a par principe pas de relation dans l’immédiat) qui se donne

dans la figure de la jouissance, et c’est un martyre - asservissement à

l’immédiat qui est au fond de la souffrance des jeunes.

La dialectique matérialiste

comporte par contre une relation entre le présent et l’éternité : à

l’immédiat du matérialisme démocratique, elle oppose l’éternité en tant

qu’immanente au présent créé. Il y aura donc deux dispositions subjectives

opposées, enracinées dans des temporalités différentes. Cette relation propre à

la dialectique matérialiste, il nous reste à la construire - « il nous

reste » ; comprenez que cette tâche nous occupera jusqu’à la fin de

ce séminaire. Je vous donne dès à présent les principales étapes de cette

construction.

D’abord une définition. On appelle monde un lieu de l’être-là des multiplicités, i.e. un

espace d’apparaître (le lieu où apparaissent les multiplicités).

Thèse 1 : il y a des

mondes ; ou encore : il n’y a pas un univers (les multiplicités apparaissent multiplement)

Thèse 2 : la pensée de

ce pluriel est possible ; ou encore : il y a une (des) logique(s) des

mondes

Thèse 3 : il y a des

événements (il y a des changements dans la logique du monde concerné)

Thèse 4 : la pensée de

l’événement est possible, dans son être, dans son apparaître et dans ses

conséquences

Thèse 5 : tout

événement laisse une trace, qui est identique à la relève de l’inexistant

Thèse 6 : autour de la

trace peut apparaître un nouveau corps

Thèse 7 : ce nouveau

corps peut porter la forme d’un sujet

Thèse 8 : un corps

subjectivé va créer point par point une vérité

Thèse 9 : cette vérité

est éternelle (bien que produite dans un monde, elle est reconnaissable comme

telle dans tout monde et l’objet possible d’une résurrection

trans-mondaine ; l’éternité c’est la communication des présents).

11 JANVIER 2006

Des multiplicités pures aux

vérités éternelles en passant par la consistance de l’apparaître (la logique),

tel est, échelonné selon dix thèses, le trajet que je vous ai proposé la

dernière fois. Il y a donc trois moments : au départ l’indifférence ontologique

(les multiplicités quelconques) ; au terme du trajet la disponibilité,

active au présent, des vérités éternelles ; et, entre les deux, la logique

des corps, ou plutôt ce que j’appellerai le moment scindé de la logique :

l’exposition de l’apparaître, mais aussi la fragilité de cette exposition, ce

qui peut venir la perturber sous la forme de l’événement ; ou encore

: le transcendantal et ce qui fait incise dans le transcendantal.

Scission qui renvoie à la

question (matérialiste) décisive : à quelles conditions peut-il y avoir de

nouveaux corps ? Soit :

à quelles conditions peut-il y avoir une exception à la logique d’un monde ?

Commençons par l’índifférence

ontologique.

Le il y a pur, l’exposition

de multiplicités quelconques, est pensable et cette pensée, depuis qu’elle

existe, s’appelle mathématique. C’est une langue formelle, non destinée du

point de vue anthropologique, qui combine de façon indémêlable deux traits, qui

sont deux manques : le manque de l’Un (l’étant est multiple pur, multiple

sans-un) et le manque de sens (l’ab-sens). Elle dit l’ab-sens de l’absence de

l’Un. Ce qui peut se dire aussi : il n’y a pas de destination de l’être,

énoncé - que nous validons - qui est au plus loin des thèses heideggériennes

sur l’historialité de l’être (selon lesquelles l’être nous destine en tant que

l’être est destiné).

Il faut remarquer que la

langue mathématique est une parfaite transcription abstraite du matérialisme

démocratique lui-même. Après tout, ce dernier ne dit-il pas qu’il y a ce qu’il

y a et que tout fait également sens (l’énoncé « tout fait également

sens » est réciproquable à « rien ne fait sens »). Le

matérialisme démocratique professe une restriction de l’expérience à la dimension

de l’indifférence ontologique. Il faut donc assumer que le matérialisme

démocratique est en compatibilité avec la mathématique, aussi bien qu’avec la

dialectique matérialiste, à ceci près que pour celle-ci l’indifférence

ontologique n’est pas exclusive de son « opposé » : les vérités

éternelles. Pour le matérialisme démocratique, l’indifférence ontologique doit

faire loi (c’est même le ressort de son nihilisme) : loi de la circulation

marchande sous la figure de l’équivalent général monétaire. Ne reste que la loi

du nombre, ce qui est tout à fait cohérent avec ses propres axiomes :

quand tout se vaut, il ne reste qu’à compter (aussi bien ses sous que ses voix

– solidarité de la monnaie et du suffrage).

« Du côté

opposé », nous avons l’éternité des vérités et la disponibilité de l’éternité comme présent. Ce

que désigne cette expression c’est ceci qu’une vérité, créée dans un monde

déterminé, est disponible pour tout autre monde : c’est très précisément

pour cette raison qu’on peut dire d’une vérité qu’elle est éternelle. Et tout en étant éternelle, elle est disponible

au présent : il n’est pas de

l’essence de l’éternité d’être séparée du présent : comme l’a vu Rimbaud,

elle peut être là, et, inaperçue

l’instant d’avant, être l’objet de retrouvaille : Elle est

retrouvée./ Quoi ? -

L’éternité.

L’apparition d’un nouveau

corps (ma thèse 6) va créer point par point une vérité (th. 8), mais ce pour

autant que le monde lui propose des points à traiter ; le nouveau corps

est tributaire en cela du monde où il apparaît et en outre rien ne garantit

qu’il dispose du traitement des points que le monde lui propose (c’est en ce

« point » que s’est échouée la théorie du parti au 20ème

siècle). C’est ainsi qu’une vérité, quoique éternelle, est marquée du monde où elle procède, où elle est

éprouvée : c’est pourquoi, de l’éternité d’une vérité, on dira aussi

qu’elle est singulière.

Une vérité, créée dans un

monde singulier, est reconnue comme telle du point de tout autre corps

subjectivable dans un autre monde : « reconnue » au sens où

cette vérité est disponible, utilisable par un nouveau corps subjectivable et ré-incorporée

pour ses fins propres (i.e. aux fins

de production d’autres vérités). Je vais vous donner quatre exemples de

réincorporation (que vous pourrez aussi prochainement consulter en les lisant,

puisqu’ils sont tirés de Logiques des mondes, dont la parution est imminente :

février ?), un exemple pour chacune des quatre procédures de vérité.

1) La réincorporation par

Picasso de la représentation des animaux dans l’art rupestre. Des raisons qui

ont amené les hommes de Lascaux, de Pech-Merle ou de la grotte Chauvet à

peindre des chevaux sur les parois de leurs cavernes, nous ne savons à peu près

rien : motifs religieux ? rites propitiatoires de chasseurs ? ou

simple amusement ? Et pourtant ces chevaux sont là des milliers d’années

plus tard dans leur stupéfiante évidence d’art. Ce que Picasso en redispose, à

ses propres fins (qui sont de répondre à la question : qu’en est-il de la

peinture post-cubiste ?), va au-delà de la ressemblance : il s’agit

de l’animal en tant qu’il a une figure d’apparaître et ce qui en est exhibé

(dans les deux cas) c’est une reconnaissance schématique de l’idée de cheval, de ce qu’on pourrait appeler sa

« caballéité ». Un cynique grec, pour objecter à Platon, disait qu’il

savait ce qu’est un cheval, mais qu’il n’avait jamais rencontré l’idée de

cheval ; les chevaux de Lascaux et leur réincorporation par Picasso sont

un démenti à ses affirmations.

2) Les textes mathématiques

d’Archimède (3ème siècle avant JC) ont traversé les siècles dans une

quasi-totale incompréhension et il a fallu attendre les 15ème et 16ème

siècles pour que non seulement leur opacité se dissipe mais pour qu’ils

deviennent des éducateurs dans la période historique en question :

réincorporés dans un dispositif nouveau, ils ont accompagné les mathématiciens

de ce temps dans l’invention du calcul infinitésimal. J’aimerais parler à ce

propos d’une véritable résurrection

– s’il n’y avait pas la charge religieuse du mot (et si je n’avais pas par

ailleurs quelques casseroles religieuses à traîner) ; je garde quand même

le mot : dans le matérialisme démocratique, aucun corps ni aucun langage

jamais ne ressuscitent, alors que la résurrection des vérités est autorisée par

la dialectique matérialiste. Je vois trois instances possibles de la résurrection

(en suivant le fil d’une coquetterie lacanienne) : une instance imaginaire

qui concerne la résurrection des corps (c’est la dimension proprement

religieuse), une instance symbolique qui touche à la résurrection des langues

(dimension qu’on pourrait dire historique, au sens où Michelet disait que

l’histoire, c’est « la résurrection intégrale du passé », i.e. la

résurrection du langage homogène à tel passé) et enfin une instance réelle, lorsqu’une

procédure de vérité est intéressée (comme dans les exemples que j’ai

cités) : c’est la seule résurrection réelle. Et j’ajouterais – toujours dans la proximité de

Lacan – que si un sujet a la forme

d’un corps (de vérité) subjectivable et qu’il se nourrit de réincorporations,

on peut dire de lui qu’il est ce qui

s’incorpore une vérité pour une autre vérité. Dire l’éternité des vérités, c’est dire aussi qu’un sujet est

l’entre-deux des vérités.

3) Je ne ferai que

mentionner les deux autres exemples : dans la politique, c’est la reprise,

la réincorporation dans les textes léninistes de la question que posait il y a

près de deux mille ans un texte chinois intitulé « La dispute sur le sel

et le fer », question (aujourd’hui encore non résolue) qui est la

suivante : l’égalité peut-elle se passer de l’Etat ?

4 Et, dans le domaine

amoureux, où l’on est nécessairement réduit aux amours archivées (Tristan et

Yseult, Héloïse et Abélard, …), c’est la réincorporation par l’opéra romantique

(Les Troyens à Carthage de

Berlioz) des amours de Didon et Enée tels que Virgile nous les a narrés.

*

La théorie des vérités

éternelles comporte-t-elle une dimension anthropologique ? Si la question

se pose, c’est parce qu’un individu humain peut participer à la constitution

d’un corps de vérité, d’un sujet - ça

peut lui arriver - mais lui-même

en tant qu’individu n’est pas le

corps nouveau. Le matérialisme démocratique soutient, dans l’ordre anthropologique,

qu’il n’y a que des individus (et des communautés). A cet égard la maxime de la

dialectique matérialiste sera : il n’y a que des individus et des

communautés sinon qu’il peut y avoir des sujets. La subjectivation, en ce sens, est toujours ruineuse

pour le matérialisme démocratique, elle est de l’ordre de l’imaginaire

néfaste ; d’où sa définition spéculative du totalitarisme : un

individu, dans le totalitarisme, c’est un individu qui s’imagine qu’il est un sujet (c’est la transposition, du point

de vue anthropologique, de la thèse ontologique – qu’il partage, nous l’avons

vu, avec la dialectique matérialiste – suivant laquelle l’être n’est pas

destiné). La dialectique matérialiste, quant à elle, pose un écart entre

individu et sujet ; elle pose que l’individu est subjectivable : il

n’est pas pris dans l’égalité anonyme du ce qu’il y a, mais il peut être

incorporé à un nouveau corps (de vérité). Ce n’est pas exactement que

« l’individu peut devenir sujet » (comme il a pu m’arriver de le dire

à des fins de simplification propagandiste) : une telle formulation, qui

suppose une sorte de mutation sur place, doit trop à la transcendance et aux

doctrines de la conversion. Je dirai aujourd’hui : dans les conditions de

la constitution d’un nouveau corps, il y a possibilité pour un individu à

s’incorporer à ce nouveau corps. C’est une thèse matérialiste : la subjectivation, pour ce multiple du monde

qu’est un individu, est une possibilité offerte par ce monde ; ce n’est

pas une ressource de l’individu ; le problème de l’individu c’est : accepte-t-il

(ou non) la proposition que lui fait le monde ?

*

Qu’y a-t-il entre les multiplicités pures et les vérités éternelles,

quelle est la structure du réel qui rend possible le trajet de l’un à l’autre

et dont la pensée puisse permettre de faire l’économie de notions telles que

grâce ou miracle ?

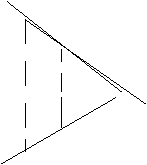

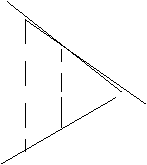

Je vous propose le schéma suivant, qui nous servira de guide pour les

prochaines fois.

Sur la diagonale du haut, qui représente

« le côté des multiplicités », nous inscrirons une série de notions

et nous en inscrirons une autre sur la diagonale du bas qui représente

« le côté des vérités éternelles ». A chacune des notions sur une

diagonale correspondra une notion sur l’autre diagonale : nous aurons

ainsi des couples de notions et, par resserrement progressif, nous parviendrons

au sommet du triangle où se trouve l’événement.

Je vous donne la liste des couples de

notions. Le premier terme appartient à la série « multiplicités » et

le second à la série « vérités éternelles ».

Être-là / Présent créateur

Consistance logique / Nouveau corps

Transcendantal / Conditions d’existence

pour un nouveau corps

Inexistant / Trace

Points / Organes du corps

Evènement

On voit donc que l’événement a deux

bords : du côté des multiplicités, il y a la question des conséquences. Du

côté des vérités éternelles, l’événement s’évanouit.

*

Je vais vous lire un poème écrit il y a plus d’un demi-siècle dans

lequel le pouvoir d’anticipation du poète nous donne la vision d’un monde livré

au matérialisme démocratique, un monde d’où le vrai s’est absenté.

Lecture de la fin du poème de P.P.Pasolini « Les cendres de

Gramsci ».

15 MARS 2006

Un point concernant la campagne diffamatoire menée contre A. Badiou à

l’occasion de la parution de son livre Circonstances 3 ; portée du

mot « juif ».

Quelques bribes extraites de l’argumentaire de sa réponse :

Dans la préface de Logiques des mondes, l’axiome fondamental du matérialisme démocratique

« Il n’y a que des corps et des langages » est également proposé sous

la forme d’une variante : « Il n’y a que des individus et des

communautés ». Le terme « communauté » est ici pris comme

équivalent à « culture » et en fin de compte à « langage »,

à quoi s’adjoint « individu » qui vient à la place de « corps ».

L’omniprésence, dans la néo-langue aujourd’hui dominante, de la

conjonction des termes « ensemble » et « différent ».

Quelques exemples tirés du livre de E. Hazan : LQR – La propagande du

quotidien (édit. Raisons d’agir

2006) [LQR pour Lingua Quintae Respublicae, Langue de la Cinquième République, en hommage à Victor

Klemperer et à sa LTI] :

« Au lendemain du choix de Londres pour les Jeux 2012, [B.

Delanoë] confie de Singapour au Figaro (7 juillet 2005) : « Je pense d’abord à tous ceux qui, à Paris,

en France et dans le monde, ont porté cette candidature [de Paris], son

exigence, ses valeurs, à ceux qui ont eu le plaisir de construire ensemble en étant différents » (p. 111-112) [souligné par A.B.]. « La

France est une terre d’accueil et d’ouverture. Elle est riche d’une diversité

qui est au cœur de son identité » (J. Chirac [ou celui qui écrit ses

discours] devant la 2ème université d’été du mouvement « Ni

putes, ni soumises » 8 octobre 2004) (p. 48).

La « communauté » permet l’articulation correcte (au sens de

« politiquement correct »), i.e. normative, de la conjonction

ensemble-différent : elle avère la diversité (il y a différentes

communautés, et toutes méritent égale reconnaissance et protection par la loi)

et elle s’intègre harmonieusement avec ses semblables dans l’ensemble démocratique.

« Cependant, le matérialisme démocratique admet un point d’arrêt

global à sa tolérance multiforme. Un langage qui ne reconnaît pas l’universelle

égalité juridique et normative des langages ne mérite pas de bénéficier de

cette égalité » (Logiques des mondes

p. 10). La promotion d’un langage particulier comme « mauvais

langage » est une conséquence inévitable de ce dispositif ; et il est

clair que cette fonction, il n’y a pas si longtemps assurée par

« totalitarisme », est aujourd’hui dévolue à « Islam ». Il

est de la nature du matérialisme démocratique de sécréter quelque forme

d’hétérophobie (phobie de l’autre).

Si on considère la triangulation ensemble / différent / victime, le

signifiant qui surgit pour verrouiller cette figure – et pour assurer le

gardiennage le plus efficace de la conjonction ensemble-différent – est

aujourd’hui le signifiant « juif ». De fait, la destruction des Juifs

d’Europe par les nazis fournit une base historique irrécusable à la convocation

de ce signifiant-là pour désigner la position victimaire.

Mais, d’une part, on se reportera à ce que dit L’Ethique (de A.B.) quant à ce que signifie la promotion de la

position victimaire [ainsi : Toute intervention au nom de la civilisation exige un mépris premier de la situation tout entière, victimes

comprises » (L’éthique édit.

Hatier p. 15) et « Le lien entre politique et Mal s’introduit (…) du biais

de la prise en considération, et de l’ensemble (thématique des communautés), et

de l’être-avec (thématique des consensus, des normes partagées) » (p. 59).

Et d’autre part, ce qui arrive là au signifiant « juif » est

précisément quelque chose qui lui arrive (on peut même dater d’une vingtaine d’années, pas plus, la construction

idéologique qui a abouti à ce que « juif » soit le nom qui fasse

signe pour désigner la triangulation ensemble / différent / victime) ; il

n’y a rien dans son essence qui le prédispose à cette fonction. Pire :

c’est la signification propre d’universalité impliquée dans le signifiant « juif » qui

est sacrifiée dans cette opération.