mamuphi

mathématiques - musique – philosophie

(org. C. Alunni,

M. Andreatta, A. Cavazzini et F. Nicolas)

Saison 2017-2018

Toutes

ces activités ont lieu à l’Ircam

un

samedi par mois

de

10h à 13h et de 15h à 18h en

salle Stravinsky ou Shannon

·

21 octobre 2017 - Musique

& politique (III) ; org. A. Cavazzini & F. Nicolas

·

18 novembre 2017 – Musiques

actuelles et enregistrements : éclairages mathématiques et philosophiques ;

org. M. Andreatta

·

9 décembre 2017 - Design,

science et création ; org. M. Béjean (avec l’ANR Descitech)

·

20 janvier 2018 - Philosophie contemporaine de

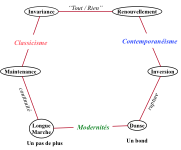

mathématiciens ; org. C. Alunni et C. Paoletti

·

10 février 2018 - Mathématiques

et dialectique à partir de la pensée romantique ; org.

A. Cavazzini

·

24 mars 2018 - De

l’opposition, depuis 1968, entre modernités et

« contemporanéisme » ; org. F. Nicolas

·

7 avril 2018 – Atelier Théorie

de Galois ; org. M.

Béjean & F. Nicolas

·

26 mai 2018 - La rupture de 1848 ; org.

V. Anger – La séance est annulée et reportée à la

prochaine saison.

***

Pour tout contact:

–

Charles Alunni :

alunni [at] ens.fr

–

Moreno Andreatta : andreatta [at] ircam.fr

–

Violaine Anger : v.anger [at] wanadoo.fr

–

Andrea Cavazzini :

andreacavazzini [at] libero.it

–

François Nicolas : fnicolas

[at] ircam.fr

***

21 octobre 2017

Musique et politique (III)

·

Frederico Lyra - Adorno

malgré lui-même, ou : premiers pas vers une Dialectique Négative du

jazz [1]

·

François Nicolas - L’hétérophonie

comme formalisation musicale d’un peuple ? [2]

·

Laurent Feneyrou - Une

musique de la Révolution : Per

Massimiliano Robespierre de

Giacomo Manzoni [3]

·

Mariem Hazmoune - Le

devenir-sujet de l’objet. La voix, le timbre et la scène du commun [4]

·

Sylvain Diciolla – Égalité [5]

*

18 novembre 2017

Musiques actuelles et

enregistrements : éclairages mathématiques et philosophiques [6]

· Roger Pouivet - L’authenticité des enregistrements

musicaux [7]

· Frédéric Bisson - Surfusion musicale : états et

transitions phonographiques [8]

· Agnès Gayraud - Esthétique de la

pop et composition [9]

· Moreno Andreatta - Les maths dans la chanson : réflexions

philosophiques autour d’un outil analytique et compositionnel [10]

*

9 décembre 2017

Design,

Science et Création

·

Michel Paty - Intuition et création rationnelles en

mathématiques et en physique [11]

·

Jean-François Bordron - L’« image

médiatrice » [12]

· Mathias Béjean - Penser des pratiques de “science immersive” ? [13]

· Laure Garreau - Résidence de recherche en Design au Centre National d’Études Spatiales [14]

·

Joël Chevrier - L’alliance Sciences&Design, base

d’enseignements « Learning by doing » [15]

*

20 janvier 2018

Philosophie contemporaine de

mathématiciens [16]

·

Charles Alunni - Galois philosophe [17]

[ vidéo ]

·

François Nicolas – D’une longue marche de la modernité

musicale, à la lumière de l’algèbre galoisienne [18]

( pdf ) [ vidéo

]

·

Catherine Paoletti

- Nombre

et Consensus [19]

[ vidéo ]

*

10 février 2018

De

la singularité du vivant à la mathesis

singularis [20]

· Giuseppe Longo - La

singularité physique du vivant : où en sommes nous ? [21]

( diapositives ) [ vidéo ]

· Alessandro Sarti - Hétérogenèse différentielle et dynamiques

post-structurelles: un cadre théorique/mathématique [22]

( diapositives ) [ vidéo ]

· Andrea Cavazzini & Mathias

Béjean - Dialogue sur l’idée et les enjeux d’une mathesis singularis [23]

( diapositives ) [ vidéo ]

*

24 mars 2018

De l’opposition, depuis 1968, entre modernités et

« contemporanéisme » [24]

Expériences

· Alain Franco – L’expérience de Parts (www.parts.be)

· Jean-Luc Plouvier – L’expérience de Ictus (www.ictus.be)

[ vidéos : 1°partie – 2° partie ]

Monographies

· Eric Brunier - Manet & Cézanne, deux modernités peu

conciliables [25]

[ vidéo ]

· Rudolf di Stefano - Deleuze et la modernité cinématographique [26]

[ vidéo ]

· François Nicolas - Boulez et la modernité picturale de Klee [27]

[ vidéo ]

*

7 avril 2018

10h-18h : salle SHANNON (2° sous-sol)

Enquête

mamuphique sur la théorie de Galois

(Atelier

mamuphi : Mathias Béjean et François Nicolas)

Née en 830,

l’algèbre se retrouve, mille ans plus tard, radicalement enlisée au point que

les plus grands mathématiciens de l’époque (Lagrange et Cauchy) déclarent la

fin d’une discipline saturée et conseillent de tourner la page.

L’impasse est la

suivante : l’équation algébrique formalise une fracture, de part et

d’autre du signe « = », entre inconnue et connu en vue de la

réduire (c’est-à-dire de connaître l’inconnue). Or il va très

progressivement s’avérer que l’équation ne peut, au-delà du degré 4, être

réduite avec ses moyens propres (c’est-à-dire par radicaux) : ainsi

l’algèbre ne peut résoudre sa faille par les ressources qui l’ont constituée.

Mieux : Abel démontre que cette impuissance est une impossibilité et donc

que l’équation algébrique, qui définit un petit collectif de nombres (ses

« racines »), ne pourra, la plupart du temps, arriver à les

déterminer individuellement. Si l’algèbre s’avère n’être qu’une machine à

transformer des individus inconnus en collectifs d’anonymes, à quoi bon ?

C’est le moment

(1830) où entre en scène le Parsifal de l’algèbre, le très jeune Galois qui

réinvestit d’un œil entièrement neuf l’impasse de l’algèbre classique. En

explorant minutieusement les conditions d’impossibilité pour la

résolution des équations algébriques, il dégage la dynamique sous-jacente qui

préside au partage possible/impossible : l’impossibilité devient ainsi

circonstanciée, relative à la situation dans laquelle l’équation s’enracine

(son « corps de rationalité ») ; et si l’on ne peut déterminer

individuellement les éléments du collectif défini par l’équation, c’est parce

que la forme statique de l’équation n’avoue pas la dynamique secrète dont elle

procède. Galois dégage ainsi la dynamique de groupe (groupe de

symétries) qui rend possible/impossible le passage d’une statique de départ

(l’équation) à une statique d’arrivée (la formule par radicaux).

Ce faisant, Galois,

loin d’abandonner ou de déconstruire l’algèbre, l’étend à de tout nouveaux

horizons que, deux cents ans plus tard, la mathématique la plus contemporaine

n’a de cesse d’explorer. Ici l’algèbre classique, confinée à la statique des

équations résolubles, n’est ni détruite ni délaissée : elle devient une

survivance enclavée, un musée pédagogique, cette réserve historique qu’on fait

visiter aux lycéens pendant que l’algèbre moderne, elle, se déploie en

dynamiques de groupes dont les bonnes vieilles formules par radicaux ne

figurent plus que de rares photos instantanées.

Pour nous

mamuphistes, qui ne sommes pas tous des « working

mathematicians »,

enquêter aujourd’hui sur cette théorie de Galois, c’est bien sûr comprendre

comment opère cette nouvelle dynamique, mais c’est surtout comprendre comment

l’algèbre moderne a pu ainsi se dégager de l’algèbre classique :

comprendre les pas, les audaces, les déplacements et les renversements qui lui

ont permis de ressaisir dynamiquement l’impasse classique au point même de ses

conditions d’impossibilité, comprendre les décisions prises pour ajouter

quelque point à la situation dans laquelle le problème classique s’était

enraciné pour finalement s’y ensabler et pour ainsi la révolutionner de

l’intérieur (avec, en son cœur, cette adjonction-extension que Galois invente

pour ce faire).

Cette constitution

d’une orientation moderne au long cours est, pour nous aujourd’hui, du plus

grand intérêt, en un temps où de nouveaux interdits (de Kant à Adorno en

passant par Wittgenstein) prétendent élever chaque impuissance à la hauteur

d’un impossible pour mieux décréter la fin des politiques d’émancipation

(surgies au sortir de 1830), la fin de la musique écrite (inventée il y a mille

ans exactement), la fin du poème, la fin de la métaphysique, ad libitum…

La présentation des

principaux résultats de cette enquête mamuphique se déroulera en cinq

temps :

1. historique de l’équation

polynomiale au principe de l’algèbre classique ;

2. situation et

problématisation de l’algèbre autour de 1830 ;

3. théorie de Galois

(version de base pour équations quintiques) : on suivra ici le livre de

Ian Stewart (Galois Theory) ;

4. théorie de Galois

(version généralisée et abstraite) : on suivra ici le cours ENS d’Olivier

Debarre et Yves Laszlo ;

5. conclusions et

perspectives mamuphiques de travail.

Chemin faisant, on abordera les points suivants :

–

Pourquoi, dans « la langue polynomiale », le pluriel ne

commence-t-il vraiment qu’avec le 5, quand il commence en français avec le 2,

en grec (après le duel) avec le 3, et en langue Sakao (après le duel et le

triel) avec le 4 ?

–

Comment cette théorie articule-t-elle quatre types de structures :

les corps (de nombres), les anneaux (de polynômes), les groupes (de symétries)

et les espaces vectoriels (d’extensions) ?

–

Quel rôle joue, en toute cette affaire, la division de la même expression

polynomiale P en une fonction P(x) et une équation P(x)=0 à

partir du moment où P(x)=∏(x-Ri) met au jour que la fonction P(x)

mesure la différence synthétique de x aux racines Ri de

l’équation ?

–

Parmi les nombreuses propriétés polynomiales mises en œuvre par cette

théorie, quelles sont celles qui sont relatives (au corps de définition)

et celles qui constituent des invariants absolus ?

–

Pour ce faire, comment, en chaque circonstance, mesurer le réel d’un

produit à ce qui l’annule et le réel d’une transformation à ce qu’elle ne

transforme pas ?

–

Comment la théorie circule-t-elle entre les quatre continents

mathématiques d’alors : arithmétique, géométrie, algèbre et analyse ?

On examinera à ce titre quelques démonstrations articulant algèbre et

arithmétique, algèbre et géométrie, algèbre et analyse.

–

Comment l’adjonction-extension inventée par Galois devient-elle

l’opérateur d’une mutation décisive : de l’ancienne fonctionnalité

classique (ici polynomiale) vers la nouvelle fonctorialité moderne (ici

entre corps et groupes) ?

–

Qu’en est-il d’une dialectique mathématique entre la rationalité d’une

définition et la calculabilité d’une détermination ? Comment la

connaissance de l’inconnu se divise-t-elle ainsi en une solution

(définissant la dynamique du groupe inconnu) et/ou une résolution

(déterminant l’identité statique de l’individu inconnu) ?

–

Et, ce faisant, quelle transfiguration du désir algébriste, quels

renoncements locaux pour quelle résurrection globale ?

***

[1]

Dans cette intervention, il s’agira de relire la théorie

« Afrological » du théoricien et compositeur George Lewis à la

lumière (ou à l’ombre) de certains aspects de la Dialectique Négative de Adorno

[2] Pas plus que la différence des deux sexes (qui n’est

pas la distinction grammaticale de trois genres), l’œuvre musicale ne met en

jeu l’antagonisme politique (qui ne se réduit pas à la lutte et au combat).

Cette dernière limitation restreint la puissance formalisatrice de l’œuvre

musicale aux unités fondées sur la coexistence de termes opposés.

Dans ces conditions,

-

Peut-on étendre le type polyphonique d’unité musicale à un nouveau type

d’unité qu’on nommera hétérophonique

(tout comme le type polyphonique a

précédemment étendu les types homophonique

– cf. grégorien - et antiphonique –

cf. rondeau) ?

-

En particulier, quelle adjonction musicale mettre en œuvre pour étendre

un pluriel de voix à un multiple de collectifs vocaux ?

-

Peut-on interpréter une telle symbolisation musicale dans les termes

(entièrement hétérogènes) de préoccupations politiques contemporaines :

qu’est-ce que « peuple » veut politiquement dire, suivant quelle

dialectique entre non-antagonisme et antagonisme, et selon quelle articulation

à l’« agonisme » (H. Arendt, C. Mouffe…) ?

-

Au total, où précisément le musicien doit-il autolimiter la puissance

formalisatrice de la musique et ses raisonances

centrifuges (là même où, à partir de 1750, l’intellectualité musicale de Rameau

ne sut se suspendre) ?

[3] Lecteur

de Michelet, Mathiez ou Walter, Giacomo Manzoni a réalisé, pour Per

Massimiliano Robespierre (1975), un montage dense d’extraits de

discours de Robespierre, de témoignages de ses contemporains, d’œuvres

littéraires qui le mettent en scène et de jugements historiques, politiques et

philosophiques contradictoires, depuis la Révolution française jusqu’à la fin

des années 1950, sur son exercice du pouvoir.

Le propos de Manzoni est de représenter non les événements de la vie de

Robespierre – même s’il en conserve quelques épisodes saillants – mais sa

pensée en acte.

Musicalement, son « action scénique » déploie une

écriture essentiellement chorale, ainsi que des variations sur l’hymne que

François-Joseph Gossec composa pour la fête de l’Être suprême. En outre,

Robespierre est ici chanté non par un seul interprète, mais par un « Quatuor

vocal », intermédiaire entre le sujet et le chœur, qui altère

l’identification classique et rend collective, tel un groupe en fusion, une

vision de la Révolution et de l’Histoire.

[4] Lors de la précédente édition, quelques propositions

autour du rapport entre l’informel, le matériau et l’économicité ont été

exposées, en vue de proposer un régime esthétique de perception tourné vers le

primat, dans l’objet, des articulations entre les voix plutôt que l’analyse du

matériau. Il s’agira à présent de poursuivre l’écoute de l’œuvre de Luciano

Berio en prenant en compte la co-activité des voix par

laquelle se constituent des scènes du commun. Cet exposé s’efforcera d’acter

l’existence de l’objet, l’œuvre, en dehors de son rapport au sujet, et de

conjurer dès lors l’autorité des catégories de lecture restreignant son

existence à sa compréhension (mimesis, apparence, fiction, etc.). Nous

présenterons ensuite un cheminement qui aboutit à la perception de

l’articulation des éléments constituant l’œuvre, et ce en deux points : la

possibilité théorique et musicale d’un devenir-sujet de l’objet-voix — que

cette voix soit humaine, instrumentale ou informatique. Et l’examen du timbre

en tant que catégorie politique, en tant que singularité plurielle laquelle

configure de façon immanente le propre et le commun des voix.

[5]

Certaines notions portent en elles-mêmes

l’interdisciplinarité : c’est le cas de l’égalité, notion commune aux

mathématiques et au droit.

Nous interrogerons dans cette intervention cette

notion comme pierre de touche entre musique et politique, au travers d’un

moment historique : le XVIIIème siècle en Europe. C’est en effet à ce

moment qu’a été mis en œuvre concrète en musique le tempérament égal et qu’ont

surgi en politique les grands idéaux d’égalité dont la Révolution Française

s’est voulue l’application concrète.

Nous examinerons comment cette notion d’égalité dans

ces deux aspects a parcouru les deux siècles suivants pour aboutir au XXème

siècle au dodécaphonisme et au communisme.

Comment et pourquoi l’égalité a-t-elle trouvé place au

même moment en musique et en politique ? S’agit-il d’une nécessité

historique de l’Esprit au sens hégélien ? Sur quels points ces deux mises

en œuvre ont-elles divergé, ne se sont pas rencontrées ? Et quelles prospectives

peut-on en déduire pour le XXIème siècle pour les systèmes compositionnels et

politiques ?

[6] Cette séance est consacrée à la popular music, terme dont l'équivalent français serait celui de « musique populaire

enregistrée », comme le suggère Agnès Gayraud, ou

« musiques actuelles »,

si l'on se tient à une classification institutionnelle et académique, désignant

à la fois le rock, la pop, le jazz et la chanson. Bien que considérées

traditionnellement en opposition à la catégorie de musique savante, autour de

laquelle et sur laquelle s'est concentrée l'analyse musicale - de la naissance

de la musicologie systématique chez Guido Adler jusqu'à la musicologie générale

de Jean-Jacques Nattiez - les musiques dites « actuelles » constituent le terrain idéal pour confronter des

orientations philosophiques que l'on n'a pas l'habitude de faire dialoguer.

Loin de s'opposer ou, pire, de s'ignorer, philosophie analytique et philosophie

continentale peuvent trouver dans la popular

music un objet d'étude singulier sur lequel comparer leurs propres méthodes

avec un double regard, à la fois sur l'enregistrement mais aussi sur l'acte

créatif sous-jacent. On glissera ainsi progressivement de l'enregistrement à

l'analyse formelle des processus compositionnels à travers deux démarches créatives,

l'une puisant ses sources dans une philosophie critique et l'autre inspirée

directement d'une activité de recherche autour de la formalisation

mathématique.

[7] Dans

mon livre Philosophie du rock (PUF, 2010), je parle d’un ami pour lequel

un enregistrement ne pouvait pas être une œuvre musicale (p. 27-28). Frédéric

Bisson, dans La Pensée rock dit : « Qui reproche à un

enregistrement de ne pas être un concert ? » Cet ami, pour Frédéric

Bisson, aurait été un « idiot », faisant une erreur sommaire de catégorie.

Certes, c’était une erreur de catégorie, mais elle n’avait rien de sommaire. La

musique a été ontologiquement bouleversée par l’enregistrement, ce

n’est pas rien ! Beaucoup de gens pensent qu’un enregistrement est un

pis-aller, et que la musique doit être « vivante ». Nous avons

ainsi bien du mal à accepter qu’une œuvre musicale ne soit pas quelque chose

au-delà de son enregistrement, et accessible, au moins en droit, indépendamment

de lui. Mon ami posait ainsi un problème crucial, celui de l’authenticité

des enregistrements. Il avait tort de penser que les enregistrements manquent

d’authenticité, et j'expliquerai pourquoi, mais non, il n’était pas idiot

!

[8] La musique a

été ontologiquement renouvelée par la technologie d’enregistrement, ce fait remarquable

a été dûment reconnu par la philosophie contemporaine, notamment par les

théories de Theodore Gracyk ou de Roger Pouivet. Ces théories distinguent entre

les œuvres musicales dont l’existence ne dépend pas de leur enregistrement, et

les œuvres « phonographiques » qui, au contraire, n’existeraient pas

sans l’enregistrement qui les a construites. Mais cette différence n’est

peut-être pas si essentielle. Je défendrai une différence très différente. La

phonographie ne désigne pas étroitement une catégorie d’œuvres, mais un nouvel état

de l’expérience musicale, au sens où la physique parle des états solide,

liquide et gazeux de la matière. Or, les états musicaux ne sont pas

substantiels, ils entrent dans un système de transitions.

L’enregistrement d’une œuvre notationnelle (état gazeux) ou d’un concert (état

liquide) les fait changer d’état : il les « solidifie ». Et,

réciproquement, une œuvre aussi solide qu’une « œuvre

phonographique » est toujours en surfusion : elle conserve des

gouttes d’événements, qui sont essentielles à son appréciation adéquate. Dans

une telle reconception, la notion d’ « authenticité », appliquée

à l’enregistrement musical, pourra-t-elle demeurer pertinente ?

[9] Ce

que Roger Pouivet et Frédéric Bisson appellent le rock, je l’appelle la pop, au

sens large de musique populaire enregistrée. Comme eux, je fais dépendre

l’ontologie des œuvres pop de l’enregistrement, mais contrairement à eux,

j’estime que nous avons affaire à ce genre d’œuvres dès les premières décennies

du XXe siècle, quand Jimmy Rodgers était une star du yodel dans

toute l’Amérique via la radio, ou dès lors que les field recordings des

folkloristes ont commencé à être autonomisés de leur statut initial de

documents ou archives d’ethnomusicologie, et à être traités comme des œuvres

autonomes (initiant par exemple la carrière d’un musicien comme Lead Belly).

L’enregistrement et toutes les possibilités qu’il implique, au premier chef

desquelles, la reproductibilité, mais aussi le traitement, le mixage, est la

condition formelle indispensable pour penser la pop comme art musical. S’il est

une esthétique de la pop, elle procède tout entière de cette détermination.

Toutefois, elle ne peut se laisser comprendre pleinement qu’en fonction

d'enjeux spécifiques, au centre desquels la question de la popularité, comme

catégorie esthétique, opère comme une force de gravité. Dans un livre à

paraître, j’ai essayé de déployer une esthétique de la pop comme art musical

qui articule cette détermination ontologique (l’enregistrement) et cette force

de gravité de la popularité. Entre utopie et dystopie esthétique, la catégorie

de la popularité se laisse appréhender cette fois de manière dialectique (la

pop est tramée d’anti-pop!). La composition, dans le cadre de la musique

populaire enregistrée, procède toujours des règles esthétiques de genres

donnés. On ne compose pas de la même manière si l’on fait du heavy metal,

de la synth pop ou de la trap. Mais je m’intéresserai ici au pôle

esthétique que constitue le hit (comme utopie de la popularité et non pas

seulement comme fait industriel), susceptible de réconcilier l’expert et

l’ignorant, de transcender les genres. J'en arriverai par là à mes propres

problèmes de compositrice en rapport à ces enjeux.

[10] Loin d'être un art

mineur, la chanson pose des défis majeurs à la musicologie une fois qu'on

l'approche avec des outils formels et des modélisations computationnelles. Dans

cette présentation j'aborderai en particulier la question des représentations

géométriques et de leur pertinence dans l'analyse mélodique, harmonique et

rythmique d'une chanson. A partir d'exemples remarquables de chansons

permutationnelles (Se telefonando de

Costanzo/Morricone) et "semi-hamiltoniennes" (Madeleine de Paolo Conte) j'essaierai de montrer, à travers

quelques exemples tirés de ma propre démarche "oumupienne", comment

utiliser des techniques issues de la combinatoire et de la théorie des graphes

pour enrichir la palette d'outils compositionnel au service des "musiques

actuelles". On esquissera en conclusion les possibles implications

philosophiques d'une telle démarche computationnelle, en particulier en ce qui

concerne la nature algébrico-géométrique du style musical.

[11]

Le fait que la

connaissance scientifique soit essentiellement orientée vers l’objectivité et

la rationalité, ainsi que son caractère de réalisation collective et

historique, ont tendu et tendent encore souvent, à masquer le rôle effectif, et

en fait fondamental, qu’y tient l’aspect individuel, d’ailleurs inhérent à

toute considération sur la pensée. La pensée, et la pensée scientifique ne fait

pas exception, opère par le moyen de ”formes symboliques”, vouées à être

communiquées et transformées en référence à leur fonction, mais qui ne sont pas

concevables sans les individualités qui en sont le siège. C’est dans cette

perspective que l’on peut (et doit) admettre que la science résulte d’actes de

création par des pensées individuelles s’efforçant de comprendre ce qui est

posé au-delà d’elles-mêmes selon sa consistance et sa signification supposée

(le “monde naturel“ ou un ensemble lié d’idéalités comme celles proposées par

les mathématiques). Il est possible de suivre et d’analyser (jusqu’à un certain

point) le cheminement de la pensée créatrice de savants en accompagnant leurs élaborations,

et d’autant mieux s’ils nous éclairent par leurs réflexions sur leurs

cheminements. On proposera quelques exemples, notamment chez Poincaré pour les

mathématiques et chez Einstein pour la physique qui éclairent de manière

particulièrement parlante les rapports qu’entretiennent l’exigence

d’intelligibilité rationnelle, l’intuition prise dans un sens qu’il conviendra

de préciser, et l’imagination qui l’accompagne (également à préciser), avec la

création de formes conceptuelles et théoriques inédites, simples objets de

pensée, mais que l’on peut rapporter très exactement à des phénomènes ou à une

architecture du monde. Un vaste champ de réflexion philosophique sur la nature

et la signification de la connaissance scientifique parmi les œuvres de la pensée

humaine se trouve ainsi ouvert devant nous.

[12]

L’image a un statut

métaphysique particulier en cela qu’elle n’est pas exactement un système

symbolique et ne possède pas non plus une place déterminée dans l’ontologie.

Elle n’est pas véritablement un langage, ni non plus un objet. Elle semble,

pour cette double raison, être à la fois un monde à part et celui qui peut

résumer tous les autres. Nous dirons qu’elle est médiatrice. Nous nous

appuierons sur des exemples pris à la philosophie, et à diverses sémiotiques.

Nous penserons en particulier aux rôles des images dans le cheminement des

découvertes scientifiques.

[13]

L’ANR Descitech vise à

étudier de nouvelles pratiques de recherche et d’enseignement mêlant

scientifiques et designers dans des configurations qui s’orientent vers des

efforts d’imagination et d’exploration du sens. Considérant les constructions

symboliques, individuelles et collectives, qui émergent de telles expériences,

il ouvre à des questions sur les rapports entre expérience, formalisation et

théorie. Ces questions seront discutées au regard des exposés de la journée,

puis à partir d’une analyse des expérimentations menées dans le cadre de

Descitech.

[14]

Cette expérience de

recherche en design s’est déroulée dans un environnement spécifique, celui de

l’aérospatiale, sur lequel nous reviendrons dans un premier temps afin de

retracer les méthodes et outils qui ont été mis en place pour faire enquête par

l’immersion et « par le design ». Dans un second temps, nous présenterons les

questionnements et hypothèses de recherche (en design) qui en sont ressortis.

Aussi nous reviendrons sur la notion de modélisation en design (maquettage et

manipulation) comme un potentiel à redécouvrir pour la recherche scientifique

et l’ingénierie.

[15]

Nous avons exploré à

Paris, à Grenoble et à Shenzhen, comment des étudiants d’horizons très variés

peuvent collaborer en petit groupe (3 ou 4) sur des projets qu’ils définissent

au cours d’ateliers se déroulant dans des FabLabs /MakerSpaces. L’objectif est

de produire un dispositif, un prototype ou un device qui apporte un élément de

solution, ou qui éclaire la question, pour ensuite l’exposer en public. Dans le

cadre du projet de recherche Descitech, nous avons cherché à mieux comprendre

comment une alliance Sciences&Design constitue une base pour ces formations

et comment une stratégie très ouverte de type « Learning by doing »

permet à cette alliance de se construire et d’être féconde.

[16] À l'âge classique, mathématique, philosophie naturelle

et métaphysique se développaient de concert. La mathématique a conquis son

autonomie grâce à ce compagnonnage, mais elle a rompu ses liens historiques

avec la philosophie. Or, celle-ci ne s’en est plus guère soucié, si ce n’est en

surplomb et à travers une discipline désormais séparée, qui prend la

mathématique comme objet d'étude fantasmé, plutôt que comme alter ego dans la

puissance de pensée. Or, c’est une

problématique commune qui s’impose : celle de la philosophie dans laquelle

trois mathématiciens (Évariste Galois, Gian-Carlo Rota & Gilles Châtelet)

se sont intensément engagés, parfois au prix de leur vie, en affrontant des

questions (théoriques, sociales ou politiques) particulièrement brûlantes, et

toujours en prise directe avec leur discipline.

[17]

Il s’agit d’analyser la copie de philosophie au concours d’entrée à l’École

préparatoire, en 1829, d’Évariste Galois (1811-1832). Considéré par ses

contemporains comme quelqu’un éprouvant la « fureur des

mathématiques » (cf. son professeur Louis-Émile Richard (1795-1849) à

Louis-le-Grand) ou des « dispositions heureuses » pour cette science

(cf. Sophie Germain (1776-1831)), son parcours et ses écrits mathématiques ont

été la source de multiples études depuis l’édition à titre posthume de son

œuvre, en 1846, jusqu’à aujourd’hui. Elles sont de nature mathématique,

historique ou littéraire mais il manquait, selon nous, une étude à caractère

épistémologique.

Dans cette copie il répond à la

question : « Définir l’induction.

Donner les règles de la méthode inductive »

posée par le jeune maître de conférences nouvellement nommé à l’École

préparatoire : Jules Michelet (1798-1874). Le commentaire final du

correcteur, l’inspecteur général de l’Université, l’abbé André-René-Pierre

Daburon (1758-1838), est le suivant : « il y a du travail, de la

réflexion dans ce travail. Peu de résultats » ; et il conclut que

« L’induction n’est pas définie : elle est mal appréciée dans la

dernière phrase. Les règles sont omises ». Après l’examen des arguments

avancés par Galois, la question est de savoir si sa copie porte en germe sa

pensée mathématique, celle qu’il exprime quelques mois plus tard dans la prison

de Sainte-Pélagie par la formule célèbre : « Sauter à pieds joints sur les

calculs, grouper les opérations, les classer suivant leurs difficultés et non

suivant leurs formes, telle est, suivant moi, la mission des géomètres

futurs » ?

Nous dépasserons le cadre strict de sa copie pour en

faire une sonde épistémologique de l’œuvre mathématique en gestation de Galois.

La première remarque, c’est que le sujet proposé au

concours aura « profité » à l’impétrant Évariste Galois ! Car il

s’agit là en effet d’un sujet de « philosophie des sciences ». À

notre connaissance, malgré l’absence d’ouvrages spécifiquement consacrés à la notion

d’induction, ce thème faisait partie

des cours suivis sans doute par les futurs candidats à l’entrée à l’École

normale. La seconde remarque est qu’une simple lecture du texte d’épreuve

témoigne de ce que la copie du candidat Galois est une authentique copie de

philosophie. Car, en 1829, Galois est déjà

un mathématicien hors norme, qui réfléchit en mathématicien créatif sur les

principes de sa discipline : il est en effet en train de déplacer

radicalement l’angle d’attaque, tant en mathématique (algèbre, calcul

infinitésimal, théorie des nombres…) qu’en philosophie (lieu d’expression

conceptuelle des principes comme de la méthode nouvelle).

[18]

Les mathématiques modernes naissent autour de 1830 avec la théorie de

Galois , qui révolutionne l’algèbre en repensant l’équation polynomiale

comme correspondance entre corps (de résolution) et groupes (de permutations)

de ses racines. Ce faisant, Galois résout une crise algébrique des équations

irréductibles (qui, par bien des points, s’apparentait à l’antique crise

arithmétique des nombres irrationnels ) et arrache ainsi les

mathématiques au climat désabusé qui y dominait depuis un

demi-siècle pour les engager sur ce que Grothendieck nommera, un siècle

et demi plus tard, « une longue marche », toujours en cours.

Quel type de modernité mathématique émerge ainsi dans

les « extensions et groupes de Galois » ? Comment, en algèbre,

configurent-elles l’opposition du classique et du moderne ? Ce

renversement de l’algèbre (où désormais

le polynôme structure le produit de ses zéros en groupe stable au lieu de le

disperser en résolutions individuelles) peut-il intéresser aujourd’hui de tout

autres types de modernités, ensablées dans leurs propres saturations, à

commencer par la modernité musicale, engagée par Schoenberg, mise à mal après

1968 par la postmodernité et, depuis la mort de Carter et de Boulez, tenue pour

forclose par la plasticité contemporaine de la performance, du mixage et de la

numéricité ? À quelles conditions serait-il possible de reprendre la

longue marche de ces modernités (politiques, artistiques, amoureuses…) aux

points mêmes où une mélancolie résignée

les a abandonnées ?

L’hypothèse sera qu’un certain style galoisien

de pensée peut ici nous éclairer, nous guider et nous encourager. Nous en

thématiserons, pour ce faire, les caractéristiques suivantes : réduplication

(de l’énonciation), renversement (de la problématique), dualisation

(des corrélations), extension (d’ensemble), adjonction (élémentaire)

et renoncement (circonscrit), soit au total le faisceau de six

gestes :

1.

Rédupliquer (ou dialectiser)

l’énoncé du problème dans son énonciation : Galois, en établissant la

pensée algébrique dans ce qu’elle ne connait pas de l’inconnue sans plus la

cantonner à ce qu’elle peut en connaître (c’est-à-dire à l’équation formalisant

les relations connues de l’inconnue), dispose ainsi l’énonciation algébrique

sous le signe même de l’inconnaissable qu’elle étudie.

2.

Renverser (ou retourner)

l’ordre du problème en sorte de ressaisir le point où l’on bute comme la ressource

d’où repartir : Galois « groupe » les racines algébriquement

indiscernables pour mieux travailler la structure même de leur ambiguïté.

3.

Somme toute, dualiser

(ou réciproquer) les deux faces du problème en les saisissant

dans l’unité dialectique de leur opposition, dans l’ambiguïté duale de leur

séparation : Galois, prolongeant l’algébrisation cartésienne de la

géométrie, géométrise l’algèbre des polynômes en sorte qu’on puisse interpréter

et formaliser chacune en l’autre. Cette dualité (ou réciprocité) des

rôles est au cœur de la dimension fonctorielle de la

« correspondance de Galois » : fonctorialité (contravariante)

entre extensions de corps et réductions de groupes.

4.

Étendre, soit sortir

de l’impasse par le haut en créant de nouvelles notions qui autorisent l’extension

du domaine de travail : Galois, reliant la résolubilité de l’équation à

son corps de résolution, explore les extensions de corps (donc de la situation

constituante) qui vont autoriser de nouvelles possibilités.

5.

Pour mettre en œuvre cette

extension, adjoindre : Galois invente ce faisant la méthode si

puissante de l’adjonction-extension.

6.

Last but not least,

accepter de payer le prix du nouvel espace étendu en renonçant à ces

premières motivations qu’il devient rétroactivement possible de caractériser

comme une sorte de stade juvénile de la discipline : ainsi Galois

défétichise le millénaire désir algébrique de résolubilité.

Au total, Galois contribue ainsi à l’histoire

mathématique de ces révolutions où une notion de prime abord privative se

retourne en socle affirmatif pour de nouveaux élans : l’inconnu

(Al-Khawârizmî), l’irréductible (Galois), l’irrationnel

(Dedekind), l’infini (Cantor), le non-euclidien (Riemann), l’invariant

(Klein), l’incomplétude et l’indécidable (Gödel), l’irrégulier

(Hironaka), l’indiscernable (Cohen), l’infinitésimal (Robinson,

Conway), le non-commutatif (Connes), etc., toutes notions qui font bien

sûr écho à l’inconscient (Freud).

Tout ceci ne constitue-il pas une étonnante ressource mamuphique

pour ceux qui, ne cédant pas sur leur désir de modernité musicale ,

devront, tôt ou tard, reconvertir la dimension soustractive et ascétique de sa

séquence fondatrice (a-tonalité, a-thématisme et a-métricité)

en la figure affirmative et expressive d’une troisième séquence ,

extrayant par le haut la composition moderne de son enlisement constructiviste

(sérialisme) ?

[19]

Nous partirons de la question du nombre et du quantitatif versus qualitatif dans ses déclinaisons mathématiques, et ce du

point de vue philosophique, à partir de ses développements chez Gilles

Châtelet. Gilles considère que « le nombre n’est pas fondamentalement lié

au compte, mais qu’il se laisse penser, en deçà, antérieurement ou plus originairement »,

notamment par une philosophie du nombre relevant du physico-mathématique, où

« Le maintien d’une opposition entre qualitatif et quantitatif souvent

entendue comme opposition de la figure et du nombre –, nous semble peu

pertinente ». Son souci de clarification philosophique de la question du

nombre est également amarré à sa volonté de démystification de l’impensé numérique, mais cette fois, dans

sa dimension politique. D’une part,

l’instrument de la fabrique du consensus (Manufacture

of Consent selon Edward Bernays) dont

la perception du nombre par les masses constitue un mode de gestion systémique

généralisé, exploite le facteur de désintégration de tout élément singulier

– dont le contre-modèle mathématique serait la véritable concrétude géométrique développée par Alexandre

Grothendieck. D’autre part, pour Gilles Châtelet, la victoire de l’homme moyen

qui accompagne celle du techno-populisme a pour corrélat l’indifférenciation, la disparition des marges au profit de l’index

de comportements sociaux visant à un équilibre, à une communication, à une

sorte de “pseudo-chuchotement”, à un accord parfait, par le simple recours à la

moyenne statistique visant à constituer l’idéal-type de l’homme contemporain

qui résulte du fantasme de l’auto-organisation.

[20]

Cette journée souhaite explorer le statut des mathématiques à partir des

limites supposées structurelles qui définissent leur champ. Notre hypothèse de

départ est que les mathématiques représentent la forme paradigmatique du théorique en vertu de la rigueur et de la

nécessité idéales qui sont immanentes à leurs constructions. En ce sens, l’idée

« classique » de la Théorie qui a guidé le savoir scientifique depuis

l’Antiquité est une idée essentiellement mathématique, qui tend à identifier la

Théorie rigoureuse à la possibilité de repérer des invariants à travers des opérations d’idéalisation. Or une telle

exigence concernant le repérage d’invariants pose le problème du statut

théorique d’objets ou de champs qu’il paraît impossible de soumettre à la norme

d’une invariance surplombant en quelque sorte la multiplicité de ses

variations. C’est à de tels objets qu’on a affaire dans les sciences du vivant ou dans les

recherches sur les pratiques de

l’invention : ces domaines d’investigation interrogent la possibilité

d’une théorisation, donc d’une mathesis,

de ce qui semble caractérisable uniquement comme singularité, discontinuité,

multiplicité… La question que nous souhaitons soulever à travers les

interventions de cette journée est la suivante : est-il possible de

concevoir un usage effectif des idéalités mathématiques là où aucune invariance

ne semble repérable ?

[21]

En science de la nature (ainsi que en sciences de l’homme), l’explicitation

théorique (ou éthico-politique) doit précéder l’engagement mathématique. Je

reviendrai sur les grands principes de la théorie de l’évolution, parfaitement

incompatibles avec le physico-mathématique, ainsi que sur quelques grandes

dualités entre celui-ci et une possible théorisation biologique en théorie des

organismes. Si le temps le permet, je mentionnerai quelques conséquences sur

notre santé des différents cadres théoriques de la microbiologie et de la

biologie moléculaire.

[22]

A la différence du calcul différentiel utilisé en physique-mathématique,

l'hétérogenèse est basée sur l'agencement de contraintes différentielles

distinctes point par point. Dans cet exposé on proposera un cadre théorique

pour la construction d’assemblages différentielles. On soulignera la

possibilité d'une hétérogénéité radicale des contraintes différentielles au

niveau de leurs géométries locales, de leurs dynamiques et des substances sur

lesquelles elles opèrent. Notre but est de libérer le devenir dynamique de

toute forme de symétrie unitaire et totalisante et de développer des formes,

des actions et des pensées au moyen de dispositifs de prolifération,

juxtaposition et disjonction.

[23]

Il s’agira dans cette intervention « bicéphale » de développer

certaines implications de nos questions initiales. Le rapport entre les

mathématiques et les objets qui semblent leur résister peut donner lieu à deux

questionnements distincts : 1) Quel usage peut-on faire des mathématiques

pour produire une théorisation rigoureuse de ces objets ? 2) Que devraient

être les mathématiques pour parvenir à rendre concevable de tels objets ?

La deuxième question renoue avec un projet implicite de la pensée mathématique

à l’époque idéaliste et romantique : penser une efficacité des

mathématiques qui ne dépendrait plus du primat d’un invariant afin de saisir

par cette nouvelle mathesis les

aspects dynamiques, singuliers, discontinus du réel. Peut-on concevoir des

mathématiques de la singularité et du devenir « purs » ? Et

qu’est-ce qu’un tel mode d’existence des mathématiques impliquerait quant à la

forme de la Théorie ?

[24]

Comment orienter aujourd’hui nos tâches en

matière d’arts, tout particulièrement d’art musical ?

Simplifions,

pour aller à l’essentiel : il nous faut prendre acte du fait que nous

sommes définitivement sortis d’un entre-temps,

ouvert après 68 par une postmodernité

dont les chatoiements ludiques ont accompagné déconstructions, désorientations

et désubjectivations, puis clôturé à partir des années 90 par un art contemporain de la performance, de

la mixité et de la plasticité numérique (qui, à l’ombre d’une idéologie occidentale

de « démocratisation », « décentralisation » et

« désinstitutionnalisation » déclarées libératrices, s’accorde au

diapason libéral d’un nouveau monde, globalement émancipé des utopies

modernistes du XX° siècle et livré à la jouissance compulsive de ces

marchandises dont la technologie nous promettrait le renouvellement indéfini).

Qu’on

croit ou non aux discours du semblant qui orchestrent ce basculement, force est

d’acter que le tournant du XXI° siècle s’est ainsi accompli.

Tenons

alors qu’il délivre à certains la question : quels nouveaux projets

stratégiques en matière d’arts ?

Pour

clarifier le champ de bataille qui s’est ainsi ouvert, dualisons les quelques

dispositions esthétiques qui rivalisent pour faire ressortir les grandes

oppositions d’orientation.

[voir diagramme dans le corps du texte]

Si

l’on distingue trois dispositions majeures (classicisme/modernités/contemporanéisme), leur dualisation configure trois vastes

oppositions quant aux tâches de l’heure :

1.

invarier ou renouveler ?

2.

répéter (pour maintenir) ou poser un nouveau pas (pour reprendre une

longue marche) ?

3.

bondir ou inverser/retourner ?

Sous

l’hypothèse générale qu’il s’agirait aujourd’hui d’articuler les trois

dispositions classique-moderne-contemporain

(la musique moderne ne se dit-elle

pas aussi musique classique contemporaine ?)

plutôt que de se cantonner sur un seul côté du diagramme, cette journée

voudrait interroger la manière dont chacun situe son projet dans ce nouveau

champ de forces.

Thématisons

ces questions selon leur matérialisation musicale.

–

Qu’en est-il aujourd’hui de l’œuvre musicale quand l’axiome dadaïste de

Duchamp « Faire des œuvres qui ne

soient pas d’art » (qui l’a conduit en 1935 jusqu’à l’insigne Concours

Lépine…) semble triompher dans les esthétiques du déchet ?

–

Qu’en est-il aujourd’hui de la dialectique mise en œuvre par

l’instrumentiste entre écriture musicale et instrument de musique quand

l’axiome romantique de Berlioz « Tout

corps sonore mis en œuvre par le compositeur est un instrument de musique »

semble triompher dans l’avalanche des haut-parleurs ?

–

Qu’en est-il de l’écoute musicale quand l’axiome futuriste de Russolo

« Rompre le cercle restreint des

sons musicaux pour conquérir ces nouveaux bruits dont la guerre moderne

constitue le paradigme » semble prophétiser un sinistre retour, cent

ans plus tard, de « la rumeur des batailles » ?

–

Qu’en est-il des musiciens dont le XXI° siècle va avoir besoin si

l’axiome postmoderne d’Aperghis « Faire

musique de tout » se décline désormais en son corollaire

nihiliste : « Faire musique de

rien » ?

–

Au total, comment réactiver une autonomie musicale dont l’enlisement

dans une autarcie formaliste a pu légitimer le retour aux bonnes vieilles

fonctionnalités sociales ou culturelles de la musique (celles-là même que

Jdanov ou Thomas d’Aquin prônaient au nom d’une citoyenneté ou d’une communauté

bien comprises) ?

● Le matin (10h-13h), Alain Franco

et Jean-Luc Plouvier exposeront l’expérience accumulée, depuis bientôt vingt

ans, respectivement dans Parts (www.parts.be)

et dans Ictus (www.ictus.be) et

thématiseront leurs propres orientations musicales.

● L’après-midi (15h-18h), Éric Brunier,

Rudolf di Stefano et François Nicolas exposeront un projet commun Hétérophonies/68 (http://www.egalite68.fr/H68) de raisonances renouvelées entre modernités

picturales, cinématographiques et musicales.

[25]

On soutiendra la thèse suivante : l'art dit contemporain se

développe en se référant à la modernité de Manet alors que l'art moderne de

Braque et Picasso, en un mot du cubisme, s'est construit par l'extension de

l'œuvre de Cézanne. On développera la bifurcation que cela entraine, notamment

dans les tâches que la peinture peut se donner aujourd'hui.

[26]

Deleuze a écrit l’Image-mouvement et

l’Image-temps, et a fait là œuvre de philosophie. Il n’empêche que ces

deux livres ont le mérite de clairement délimiter la notion de modernité en

cinéma, en faisant valoir la coupure radicale qu’elle a accompli avec

le cinéma classique qui la précédait.

L’exposé lui, ne sera pas fait en philosophe, mais en cinéaste

engagé dans un faire contemporain. Il sera question d’identifier ce qui dans

les propositions théoriques de Deleuze opère réellement dans les films

modernes, mais surtout d’y repérer les impasses, tout particulièrement dans son

concept de « Peuple qui manque »

abondamment repris aujourd’hui par un certain contemporanéisme théorique et

cinématographique. Cela pour ouvrir une voie nouvelle, celle d’une production

cinématographique capable de renouveler les enjeux modernes, mais aussi pour

faire le pari qu’il est possible de passer d’un peuple qui manque à un peuple

là.

[27] Que penser

aujourd’hui de la manière dont Boulez, méditant l’œuvre de Paul Klee, réfléchit

ces raisonances entre modernités contemporaines qu’il appelle « profil

commun à une époque donnée et moyens employés dans différents domaines

coïncidant à un niveau profond » ? Que penser en particulier de

la manière dont Boulez profile ici une modernité musicale orientée, par une

« haine du romantisme », vers « une certaine

objectivité de l’expression que l’on aurait voulue sans faille » et

qui côtoie alors un « esprit néo-classique » rejetant toute

expression musicale ? Pour ce faire, on se concentrera sur un cours donné

par Klee (Bauhaus, 13 février 1922) et sur le tableau Éclair

physionomique qui donne forme picturale à son bilan.

L’interprétation

qu’en avance Boulez met en jeu deux déterminations : pour Boulez, l’objectivité

visée d’une expression sans faille s’appelle perception,

et la composition d’une telle potentialité repose sur la « transgression »

d’une discipline géométrisable. Dans ce cas, l’expressivité musicale – celle-là

même sur laquelle le Boulez de Darmstadt a buté pour y revenir, vingt ans plus

tard, sous l’angle d’un thématisme de type nouveau – n’apparaît-elle pas comme

le vaste impensé de la modernité sérielle ?

Pour

enquêter, à l’ombre de cette question, sur ce qu’expressivité veut

dire, on survolera deux siècles (d’avant 1789 jusqu’à 1968) d’une histoire

musicale qu’on périodisera en quatre étapes (classicisme / romantisme /

modernité atonale et néoclassicisme / modernité sérielle) pour mieux distinguer

cinq modes (classique, romantique, moderne soustractif, moderne

néoclassique, moderne constructiviste) selon la manière dont la composition

musicale assume sa part expressive. C’est en ce point où la composition

musicale, entendue comme dialectique construction/expression, s’éclaire de la

part d’interprétation que toute formalisation profile en intériorité que la

possibilité d’un sixième mode musical d’expression (et donc de composition) s’indique,

suggérant qu’il pourrait ainsi y avoir trois étapes dans la modernité musicale

et quatre modes (modernes) susceptibles d’y coexister.

![]()